仏教は、古代インドで生まれ、様々な地域に広がりながら発展してきた宗教です。特に中国においては、特有の文化や思想と融合し、多様な形で受け入れられています。近年、仏教の教えや瞑想が再評価され、現代社会においても新たな関心を集めています。本記事では、仏教瞑想の受容とその影響について詳しく探求していきたいと思います。

1. 仏教の歴史的背景

1.1. 仏教の起源

仏教は、紀元前5世紀頃にインドで生まれた宗教で、シッダールタ・ガウタマ(釈迦)の教えを基にしています。釈迦は、苦しみからの解放を求める姿を示し、四つの真理(四聖諦)と八つの道(八正道)を説きました。これにより、個人がどのようにして内面的な安らぎを見出し、真実を理解するかを探求する道が示されました。

仏教の教えは、当初は口伝で広まりましたが、後に経典としてまとめられていきました。これにより、仏教の哲学や倫理がより広く理解され、実践されるようになったのです。また、仏教はインドだけでなく、その後アジア全体に影響を与え、中国、日本、韓国などさまざまな地域で異なる発展を遂げていきました。

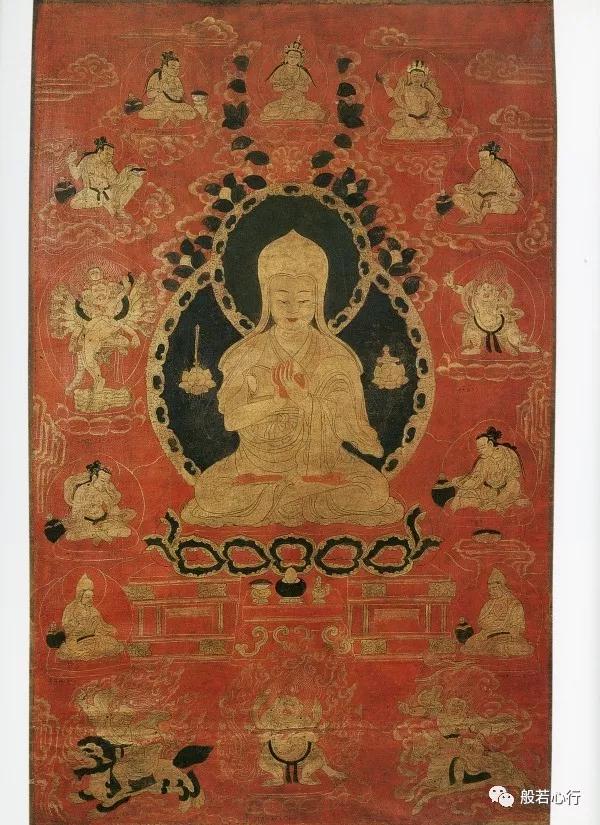

1.2. 中国における仏教の発展

中国では、漢代に仏教が伝来し、以降数世紀にわたり徐々に広がっていきました。特に唐代には仏教が栄え、禅宗や浄土宗などの新たな宗派が生まれました。禅宗は、実践重視の教えを強調し、瞑想を通じて自己の本質を見極める手法を広めました。このような背景の下で、中国文化と仏教が互いに影響を与え合い、独自の形で融合していったのです。

また、仏教は中国哲学や道教との対話を通じて、より多様な発展を遂げました。たとえば、道教の「無為自然」と仏教の「空」の教えは、互いに補完し合うことで、もっと深い哲学的探求を促進しました。このような融合は、中国文化における仏教の根強い存在を示しているのです。

1.3. 仏教の主要な教えと価値

仏教の基本的な教えは、「苦」(dukkha)、その原因である「欲」(tanha)、苦の終わりである「涅槃」(nirvana)、苦を終わらせる方法である「八正道」の四つの真理から成り立っています。この教えは、日常生活における倫理観や価値観に深く根ざしており、人々がどのように生きるべきか、どうすれば真の幸福を得られるのかを示しています。

また、仏教では「慈悲」の重要性が強調されています。これは他者への思いやりや関心を持つことを意味し、人間関係や社会全体の調和を促進する基盤となります。この教えは、現代のビジネスや教育、心の健康の理解においても重要な役割を果たし、他者とのつながりを重視する価値観を醸成しています。

2. 瞑想の基本概念

2.1. 瞑想の定義

瞑想とは、心を鎮め、内面的な成長を目指す精神的な実践の一つです。具体的には、呼吸に意識を集中させたり、特定のテーマについてじっくり考えたりすることで、心の混乱を取り去ろうとする試みです。仏教における瞑想は、ただ静かにするだけでなく、自己を知り、煩悩を克服するための重要な手段とされています。

瞑想は単なるリラクゼーションの技法ではなく、心の明晰さや集中力を高めるための練習でもあります。このように、個人が内面的な静けさを見つける手段として位置づけられています。また、瞑想の実践を通じて、生理的な変化も起こりうることが知られています。たとえば、ストレスホルモンの減少や心拍数の低下などが報告されており、心身の健康に寄与することが示されています。

2.2. 瞑想の種類

仏教には、さまざまな瞑想法があります。最も一般的なものとして、観察瞑想(サマタ)と知恵瞑想(ヴィパッサナー)が挙げられます。観察瞑想は、対象をじっくり観察することを重視し、心を一つの焦点に集中させることによって、内面的な混乱を取り去ります。これにより、穏やかな心の状態を維持することが目指されます。

一方、知恵瞑想はより深い自己理解を目指すもので、物事の本質を探求することに重きを置きます。自分自身や周囲の出来事を観察することで、無常や苦、無我の教えを実感し、幻想から解放されることを主眼とします。知恵瞑想は、ただ単に心を静めるだけではなく、真実に迫るための洞察を育成する重要な手段です。

その他にも、動的瞑想やマインドフルネス瞑想などがあり、それぞれ異なるアプローチで心の働きを整えます。これらの瞑想法は、特に現代社会において、自分自身を見つめ直し、ストレスを軽減するためのツールとして幅広く受け入れられています。

2.3. 瞑想の目的と効果

瞑想の目的は、単に心の平穏を得ることにとどまらず、より深い自己理解や成長を目指すことにあります。瞑想を通じて、私たちは自分自身の内面や感情との対話を行い、自分の思考パターンを認識することができます。これにより、煩悩や欲望に振り回されることなく、冷静な判断を下す力を養うことができるのです。

また、瞑想は身体的な健康にも良い影響を与えることが知られています。ストレスの軽減や免疫力の向上、さらには心疾患のリスクを減少させる効果が実証されています。多くの研究によると、定期的な瞑想実践は脳の構造に変化をもたらし、ストレスを解消するための神経経路を強化することが示されています。

さらに、瞑想は社会的なスキルにも関与します。心を鎮め、自他の感情に敏感になり、思いやりを持って接する力を養うことができるため、対人関係の改善に繋がります。このように、瞑想の効果は個人の内面的な成長にとどまらず、社会的なつながりや健康促進にも寄与しています。

3. 仏教瞑想の技法

3.1. 観察瞑想(サマタ)

観察瞑想は、心を一つの対象に集中させることで、内面的な静けさを求める技法です。この瞑想法では、たとえば呼吸に焦点を当てたり、念仏やマントラを唱えたりします。特に呼吸瞑想は、最も基本的で広く行われているもので、呼吸のリズムに意識を集中させることで、心を鎮める助けになります。

この技法は、初心者でも取り組みやすい点が魅力です。実際に短い時間で始めることができ、徐々に瞑想の深さを増していくことが可能です。観察瞑想を続けるうちに、思考の過剰な働きが減り、内面的な静けさや安定感を得ることができるでしょう。

一方、観察瞑想の実践は、時には非常に難しいと感じることもあります。その場合は、自分を責めずに、ただ意識が逸れたら呼吸に戻すことを大切にしましょう。これを繰り返すことで、忍耐力や集中力も養われ、自分自身をより理解するための貴重な時間となるのです。

3.2. 知恵瞑想(ヴィパッサナー)

知恵瞑想は、物事の真理を探求するために意識を向ける技法で、観察瞑想とは異なるアプローチを取ります。この瞑想法では、自分自身の内面的な状態や外部の現象を冷静に観察し、無常や苦の本質を理解することが目的となります。たとえば、感情や感覚に対して意識を向け、それらが生じては消えていく過程を見つめることが重要です。

知恵瞑想は、自己理解を深めるための深化した道として位置づけられています。瞑想を通じて、自己の内面や周囲との関係を客観的に観察することで、固定観念から解放されることができます。このように、知恵瞑想は単なるリラクゼーションではなく、真実に向かうための具体的な手段として重要視されているのです。

また、知恵瞑想を実践することで、ストレスや不安に対する耐性が高まることが報告されています。多くの人々がこの技法を通じて、仏教の教えを日常生活に応用し、自己をより深く理解する手段として活用しています。

3.3. その他の瞑想法

さらに、仏教には他にも多くの瞑想法があります。たとえば、「動的瞑想」という技法は、身体を使った活動を含むもので、特に身体感覚を意識的に体験することに重点を置いています。これは、静的な瞑想が苦手な方や運動を通じて心を落ち着けたい方に適した方法です。

また、「愛と慈悲の瞑想」も広く行われており、この瞑想は他者への思いやりを育むことを目的としています。具体的には、愛や慈悲の対象を心に思い描き、その感情を広げることで、自分自身だけではなく他者への感謝や理解を深める手段として用いられます。これは、職場や家庭での人間関係を改善するのに非常に有用です。

そして、最近では「マインドフルネス瞑想」と呼ばれる、注意を今この瞬間に向ける瞑想方法も人気を集めています。この技法は、ストレスを軽減し、集中力を高めるための有効な手段とされ、多くの人々が日常生活に取り入れています。特に、ビジネスパーソンや学生の間での普及が著しいです。

4. 現代社会における仏教瞑想の普及

4.1. 瞑想教室の増加

近年、国内外で瞑想教室が増加しています。特に都市部では、ストレスの多いライフスタイルを送る人々が多いため、瞑想を通じてリラックスできる場所を求める傾向があります。これに伴い、入門者向けのプログラムや、さまざまな瞑想法を体験できるワークショップが数多く開催されています。

瞑想教室では、初めての方でも楽しく参加できるよう、専門家のガイドの下で行われます。正しい姿勢や呼吸法を学ぶことができ、他の参加者と共に実践することで、相互にサポートし合う環境が整っています。また、最近ではオンラインでの瞑想クラスも増えており、自宅で気軽に参加できる点も大きな魅力とされています。

このように、瞑想教室の普及は、仏教の瞑想技法が伝統的な枠を超えて、現代の生活にうまく溶け込んでいる証拠と言えるでしょう。多くの参加者が心の平安を求めて集まり、共に成長する姿は、まさに仏教の教えが生活に根付いていることを示しています。

4.2. ビジネス界での瞑想の導入

ビジネス界でも、仏教瞑想が注目されています。ストレス管理や社員のメンタルヘルスを向上させる目的で、企業が瞑想プログラムを導入するケースが増えてきました。企業の福利厚生として、定期的な瞑想セッションやワークショップが行われるようになり、社員の健康増進と生産性向上を図っています。

特に、ハーバード大学などの研究機関からの報告によれば、瞑想がビジネスでもポジティブな変化をもたらすことが分かっています。瞑想を実践した社員は、ストレスの軽減や集中力の向上を実感しており、業務遂行能力が高まるという結果が報告されています。これにより、企業にとっても投資対効果の高い施策として注目されているのです。

さらに、大企業だけでなく中小企業でも、社員研修として瞑想を取り入れるところが増えています。こうした取り組みは、職場環境の改善だけでなく、社員間のコミュニケーション促進にも寄与することが報告されており、今後ますます普及していくことでしょう。

4.3. メディアとテクノロジーの役割

現代社会においては、メディアやテクノロジーも瞑想の普及に寄与しています。特にスマートフォンアプリやオンラインプラットフォームが登場し、誰でも簡単に瞑想を体験できるようになりました。例えば、特定の時間に瞑想することを促すリマインダー機能や、瞑想ガイド付きの音声コンテンツが提供されており、継続的な実践をサポートしています。

また、ソーシャルメディアの影響も無視できません。多くの人々がInstagramやYouTubeなどで自身の瞑想体験をシェアしたり、情報を共有したりすることで、瞑想のコミュニティが形成されています。このような情報の可視化は、より多くの人々が興味を持ち、アプローチしやすくなる要因の一つです。

さらに、科学的な研究によって瞑想の効果が明らかにされ、多くのメディアが取り上げるようになったことも、注目を集める一因となっています。これによって、仏教の瞑想が伝統的な宗教の枠を超え、広く一般に受け入れられるようになっています。

5. 仏教瞑想の影響

5.1. 精神的健康への影響

仏教瞑想は、精神的な健康に非常に良い影響を与えることが知られています。多くの研究によって、瞑想がうつ病や不安症の症状を軽減するのに役立つことが明らかになっています。例えば、大学の心理学研究では、瞑想を実践したグループが、高いストレスのレベルを軽減し、心の平安を得ることができたと報告されています。

また、瞑想による神経の変化が、情動の調整能力を高めることが示されています。心の健康に焦点を当てたことにより、個々の問題解決能力が向上し、より冷静に物事を考えることができるようになったという事例も多くあります。瞑想がもたらす効果は、心だけでなく、人生全体の質を向上させる一因となるのです。

さらに、瞑想によって、自分自身の感情や思考を俯瞰的に見ることができるようになるため、感情的な反応をコントロールしやすくなります。これにより、日常生活においてストレスフルな状況にも冷静に対処できることが、精神的健康の向上に寄与しています。

5.2. 身体への影響

仏教瞑想は、精神的健康と同様に身体的な健康にも良い影響を与えることが多くの研究で示されています。瞑想を実践することで、血圧の低下や免疫機能の向上、ストレスホルモンの減少が見られ、身体全体のバランスが改善されることがわかっています。

さらに、瞑想は心拍数を安定させ、身体の緊張を和らげる効果があります。これにより、緊張性頭痛や肩こりといった身体的な不調も軽減されることが期待できます。多くのフィットネス専門家や医療従事者が、ストレス管理の手法として瞑想を推薦しており、その効果を評価しています。

さらに、シニア世代の健康を向上させる手段としても注目されています。高齢者向けの瞑想プログラムが各地で展開され、心身の健康維持や介護のストレス軽減に寄与しています。このように、瞑想は現代の医療や福祉にも取り入れられつつあり、多くの人々の生活の質を向上させる源となっています。

5.3. 社会的・文化的変容

仏教瞑想の普及は、個人の変化にとどまらず、社会全体や文化にも影響を与えています。人々が瞑想を実践することによって、相互理解や共感が生まれ、コミュニティ全体に良い影響を及ぼすことが期待されています。特に、ビジネスや教育の現場では、協力やチームワークが重視されるようになり、瞑想によって育まれた情緒的なつながりが役立っています。

また、文化的な側面では、仏教の教えや価値観が現代のライフスタイルにうまく融合し、新たな文化が形成されつつあります。特にストレス社会において、心の平穏や幸福感を求める流れが強まり、瞑想がその中心的な要素となっているのです。このような状況は、仏教の思想が時代を超えて人々に共鳴している証でもあり、日常生活に根付いた形で受け入れられています。

さらに、瞑想の実践を通じて、環境問題や社会問題に対する意識も高まっています。自分自身の内面を深く理解することで、周囲とのつながりや地球環境への配慮が生まれることが期待され、より持続可能な社会の形成に寄与する可能性が広がっています。

6. 結論

6.1. 仏教瞑想の未来

仏教瞑想は、現代社会においてますます重要な役割を果たすと予想されます。私たちが多様な価値観やライフスタイルを持つ中で、瞑想は心の安定をもたらし、自己理解を促進する手段としてますます必要とされるでしょう。これからも、瞑想の実践を通じて、人々の生活の質が向上することが期待されます。

6.2. 瞑想がもたらす新たな可能性

仏教瞑想を実践することで、個々の内面的な成長が促されるだけでなく、社会全体への影響も大きくなります。ストレス社会において、人々が心の安定や幸福を求める傾向が強まる中で、瞑想が新しい可能性を提供する源となることが期待されます。また、国際的な交流を通じて、異なる文化や価値観が融合し、より豊かな社会が形成されるでしょう。

6.3. 文化的共鳴と融合

仏教瞑想は、ただの宗教的な実践にとどまらず、現代的な文脈の中で新たに意味を持つ存在へと進化しています。伝統的な価値観と現代社会のニーズが交わることで、瞑想は多くの人々にとって意義深いものとなっているのです。これからも、文化的な共鳴と融合が進む中で、仏教瞑想がますます広がりを見せることを期待しています。

終わりに、仏教瞑想の実践を通じて、個人の成長や社会的な変容が生まれることは、私たち全てにとって価値ある選択肢であると言えるでしょう。日常生活において、ぜひこの瞑想を取り入れてみてはいかがでしょうか。心の平安を求める旅は、きっと新たな可能性を開いてくれることでしょう。