禅宗は、中国の仏教の中でも特に独自の発展を遂げ、その文化的影響は広範囲に及びます。この宗教的伝統は、瞑想を通じて直感的な理解を追求し、修行者が真実に達する方法を提供します。それでは、禅宗の起源から現代における意義まで、詳しく見ていきましょう。

1. 禅宗の起源

1.1 禅宗の歴史的背景

禅宗の起源は、インドの仏教にまで遡ります。特に、釈迦の教えに基づき、瞑想と直観の重要性が強調されていました。中国には、6世紀頃に達磨(ダモ)によって伝えられ、この地で独自の発展を遂げます。達磨は、僧侶たちに対して理論よりも実践を重視し、座禅の重要性を説きました。この教えは、当初は一部の修行者の間でしか受け入れられませんでしたが、徐々に広がっていきました。

初期の禅宗は、特に「悟り」を重視しており、外部からの教えや書物に依存せず、自らの内面を探求することが求められました。これにより、修行者たちは個々の体験を通じて悟りを得ることができるとされ、そのスタイルは後の禅宗の特徴となりました。

また、禅宗の発展において、貴族や皇帝の支持も重要でした。特に唐代に入ると、禅宗は国家からの保護を受けることで大きな飛躍を遂げます。この時期、多くの寺院が建立され、禅僧たちは一般市民と交流しながら教えを広めていきました。

1.2 初期の禅宗の教え

初期の禅宗の教えは、シンプルでありながら深遠です。「心を静めること」、「瞬間を大切にすること」など、日常生活に密接に関わる教えが特徴的です。例えば、座禅を通して、心の中の雑音を取り除き、自己を見つめ直すことが基本的な修行になります。この実践は、日々のストレスや雑多な心の状態を整理する助けとなります。

また、初期の禅宗では、「公案」と呼ばれる問題が使われることが多く、論理的思考を超えた直感的な理解を促す手段となっています。公案は、禅僧たちが悟りに至るための道具として機能し、しばしば不条理な内容を含むことで、思考の限界を超えさせる働きを持ちます。

このようにして、初期の禅宗は、教義の複雑さよりも、実践を重視したシンプルさを伝え、修行者たちが自らの内なる真実を探求するための道を開きました。その結果、禅宗は仏教の中でも特異な存在となり、多くの人々の心を掴むことになります。

2. 禅宗の普及

2.1 禅宗の伝播経路

禅宗の普及は、主に中国国内での宗教交流や政治的背景によって加速しました。特に唐と宋の時代には、禅宗は数多くの寺院を持ち、全国各地へと広がっていきました。また、商人や旅行者が各地を行き交う中で、禅宗の教えも他地域へ伝搬され、多くの人々がその教えに触れる機会が増えました。

それに加え、禅宗は多くの庶民に受け入れられることで、平民層の文化的アイデンティティの一部となりました。このような普及の過程には、意図的に「教え」を広める活動だけでなく、生活の中で自然に禅の要素を取り入れるような流れも含まれています。そのため、庶民のひとりひとりが禅に触れることができるようになったのです。

また、海外へも禅宗は広がりました。日本では12世紀頃に禅宗が伝来し、多くの禅僧が中国から学び、日本独自の禅文化が形成されることになります。このようにして、禅宗は地域や文化によってさまざまな形で変化しながらも、自らの核心を保ち続けました。

2.2 主要な禅僧とその影響

禅宗の発展には、数多くの重要な禅僧たちが登場しました。例えば、六祖慧能(えのう)は、禅宗の最も有名な人物の一人で、彼の教えは「直指人心、見性成仏」を基本概念としています。これは、悟りを得るためには難しい教義を学ぶ必要はなく、自分の心を直接的に理解することが重要であるというメッセージを伝えたものです。

また、曹洞宗を確立した道元禅師も重要です。彼は、日本にも多大な影響を与え、大きな弟子層を持つことで知られています。道元は、「坐禅」を通じて実践することの重要性を強調し、禅の本質を体現する道を示しました。彼の教えは、後の禅僧たちによって受け継がれ、変化を遂げながらも基本的な精神を保持し続けました。

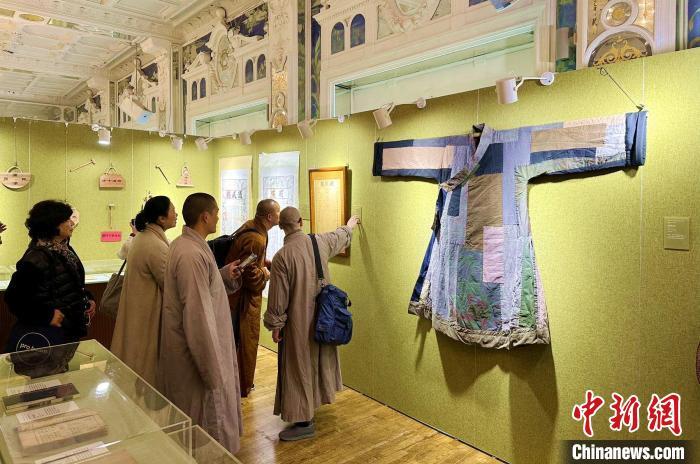

さらに、禅宗の普及に貢献した「禅画」や「禅詩」の創作も、重要な文化的要素となりました。これらは、禅僧たちが日々の修行や悟りの過程を表現する手段として利用され、また一般の人々にも禅の思想を伝える効果がありました。これにより、禅宗は単なる宗教的実践にとどまらず、文化全体に深く根付く存在となったのです。

3. 禅宗と他の宗教の関係

3.1 仏教と道教の融合

禅宗は、仏教の一派であると同時に、中国の土着の宗教である道教とも深く関わっています。実際、禅宗の教えや実践の中には、道教の影響を色濃く受けた部分があるのです。例えば、自然との調和や、無為自然の哲学は、道教に典型的な要素として知られています。

このような道教との融合は、禅宗の発展において非常に重要です。道教が持つ自然観や宇宙観が、禅の思想に新たな深みを与えると同時に、周囲の人々にとっても理解しやすいものとなりました。特に、自然を尊重するという考えは、禅宗が強調する「心を静め、内なる声に耳を傾ける」という実践にも通じるものがあります。

このように、禅宗と道教はお互いの文化を吸収し合い、相互に補完しながら発展していきました。その結果、禅宗は単なる仏教の一派としてだけではなく、中国文化全体における重要な位置を確保することができたのです。

3.2 禅宗と儒教の相互作用

禅宗はまた、儒教とも影響を及ぼし合っています。儒教が人間関係や倫理について深い教えを持つ一方で、禅宗は内面の探求と自己の悟りに重きを置いています。このふたつの教えは、当初は相反するものと見なされていましたが、実際には互いに影響を与え合い、融合していく過程がありました。

例えば、禅宗の教えには、無我や無執着の思想が含まれていますが、これが儒教の持つ「仁」とか「義」の概念とどう結びつくかが議論されました。また、座禅の実践により、個々人は自らの内なる倫理観や道徳を見つめなおすことができ、儒教の教えと共鳴する部分が多く見られました。

この互換性のおかげで、禅宗の考え方は社会に受け入れられ、儒教的な倫理観の中でも生かされることとなりました。このように、禅宗と儒教の関係はただの対立から協調へと変わり、様々な建立物や文学作品にも影響を与えました。

4. 禅宗の文化的影響

4.1 文学への影響

禅宗は、中国文学に大きな影響を与えました。特に、唐詩や宋詞、さらには禅僧が書いた詩やエッセイがその代表格です。これらの作品は、禅の思想や体験が反映されており、そのシンプルで深い表現方法は多くの作家に影響を与えました。

たとえば、禅僧の白隠禅師の詩は、直感的で鮮やかな描写が特徴です。「月の下での座禅」というテーマが繰り返され、自然との調和を強調する内容となっています。こうした作品は、後の文学にも影響を与え、特に叙情的な作品として多くの人々に親しまれています。

また、禅宗をテーマとした文学作品は、日本の俳句や茶道の精神にも深く根付いています。これにより、個々の瞬間の美しさを大切にする文化が育まれ、多くのアーティストや詩人に新たなインスピレーションを与えました。

4.2 芸術と禅宗

芸術の世界でも禅宗の影響は色濃く現れています。特に、墨絵や禅画は、禅僧によって描かれた作品が多く、シンプルでありながら深い意味を持つ作品群として知られています。これらの作品は、自然の美しさや瞬間の静けさを表現し、観る者に深い思索を促します。

また、禅の教えに基づく「無」や「空」の概念は、アートの中での重要なテーマとなりました。例えば、空っぽの茶碗や、無地のキャンバスは、無限の解釈を可能にする象徴として使われています。これによって、アーティストは観る者に対し、自らの思考を自由にさせる手助けをします。

さらに、禅宗の精神は、現代のデザインやアートにも影響を与えています。ミニマリズムやシンプルな形状が好まれる現代のアートシーンでは、禅の考え方が重要な要素として取り入れられています。これにより、観る者は日常の喧騒から解放され、静けさを感じることができるようになります。

4.3 禅宗と茶文化

禅宗は、茶文化との深い結びつきでも知られています。茶は、単なる飲み物ではなく、心を落ち着け、内面を見つめるための重要な手段として位置付けられています。中国で発展した茶道は、禅の教えに基づき、茶を淹れる行為そのものが精神修行の一部とされます。

茶道においては、手間暇かけて丁寧に茶を淹れることが重視されます。これにより、参加者たちはその瞬間に集中し、自らの心と対話する時間を持つことができます。また、茶会は、参加者同士のコミュニケーションの場でもあり、静かな中にも深い交流が生まれます。

さらに、禅宗の教えを取り入れた茶道は、日本の文化にも大きな影響を与えました。日本の茶道では、禅の哲学が基盤として根付いており、静けさ、調和、尊敬の精神が重要視されています。これにより、茶道は単なる飲み物を楽しむ場ではなく、より深い精神的な体験の場へと昇華しました。

5. 現代における禅宗の意義

5.1 世界的な禅の広がり

禅宗は、現代においても多くの人々に影響を与えています。特に西洋においては、禅は自己啓発やメンタルヘルスの分野で注目されるようになり、多くの書籍やセミナーが展開されています。瞑想やマインドフルネスの実践が広まり、日常生活に取り入れられているのはその好例です。

また、禅の思想は、ストレスの軽減や心の整理を手助けする方法として、多くの人に受け入れられています。特に、忙しい現代社会において、内面的な平和を求める声が高まっているからこそ、禅宗の教えが価値を持ち続けているのです。

それに加え、禅宗を学ぶことで、国際的な交流が生まれ、多くの異なる文化や人々と触れ合う機会が増えています。これにより、禅の思想が多様な背景を持つ人々に広がり、多くの人々の生活スタイルに浸透していくことが期待されます。

5.2 現代社会における禅の実践

現代の社会において、禅の実践は多くの人にとって心のオアシスとなっています。職場や学校、家庭におけるストレスを軽減するために、座禅や呼吸法が取り入れられています。特に、企業では心の健康を重視し、従業員向けに禅やメディテーションセッションを開催することが一般的となってきました。

また、オンラインでの瞑想プログラムやワークショップも増えてきました。これにより、物理的な距離を超えた学びや交流が可能になり、より多くの人が禅の教えを実生活に取り入れることができるようになりました。これらの取り組みは、現代社会におけるメンタルヘルスの向上に寄与していると言えるでしょう。

さらに、家族や友人と過ごす時間やシェアリングの場においても、禅の考え方が活かされています。例えば、日常の生活の中で感謝の気持ちを忘れずに、共に心地よい瞬間を楽しむ姿勢が、禅の精神と結びついています。このように、現代社会においても禅の教えは新たな形で根付いています。

終わりに

禅宗は、その深い思想や実践を通じて、中国文化だけでなく、世界中の人々に影響を与えてきました。歴史的背景や他の宗教との相互作用を通じて、禅は単なる宗教にとどまらず、文化や芸術、生活の中で息づく重要な存在となっています。現代においても、多様な形で人々の精神や生活を支える役割を果たしています。これからも禅宗の思想や実践は、私たちの心を豊かにし、日常の中に静けさをもたらしてくれることでしょう。