中国の文化における儒教は、古代から現代にかけて中国社会に深い影響を与えてきました。儒教の理念は、教育制度の土台を築き、多くの世代にわたって人々の倫理観や価値観を形成してきました。本記事では、儒教と教育制度の関係について、歴史的背景や基本理念、現代におけるその意義を詳しく探っていていきたいと思います。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 古代中国の思想文化

古代中国は、さまざまな思想が興隆した時代です。特に、春秋戦国時代(約前770年~前221年)には、儒教をはじめ、道教や法家、墨家など多くの思想が形成されました。この時期は、戦乱が続き、社会不安が広がったため、人々は秩序と安定を求めるようになりました。それによって、思想家たちは倫理や政治の在り方を論じ、様々な思想が生まれました。

儒教の創始者である孔子(前551年~前479年)は、社会の混乱を見て、より良い社会を実現するための道を模索しました。彼の教えは、仁や義、礼といった概念に基づいており、これらが後に中国文化の核心的な要素となります。また、孔子の影響を受けた弟子たちが彼の教えを広め、儒教が体系化されていきました。

1.2 儒教の誕生とその背景

儒教が生まれた背景には、社会の混乱と人々の倫理的な指針への渇望がありました。特に、孔子は人々が互いに尊重し合い、社会の調和を重んじることが重要だと説きました。これにより、儒教は単なる思想にとどまらず、実践を重視した教育思想として発展しました。

儒教の特徴的な点は、個人の道徳的成長を重視することであり、家庭や社会での人間関係の中で、どのように行動すべきかを教えています。例えば、父と子の関係や、友人との関係など、さまざまな人間関係の中で、仁や義を体現することが求められるのです。これにより、教育の重要性が増し、次世代へとこの教えを継承することが求められるようになりました。

1.3 道教と仏教の影響

儒教の発展には道教や仏教の影響もあります。道教は、自然との調和を重視し、神秘的な教えを持っているため、儒教と異なる視点を提供します。一方で、両者は共通して倫理的な生活を重視しており、道教の思想が儒教にも影響を与えた点は興味深いです。

また、仏教が中国に伝わったことで、儒教は新たな視点を取り入れることが求められました。仏教の「慈悲」や「無私」といった思想は、儒教の「仁」に通じる部分があり、これらの思想が融合することで、より多様な倫理観が形成されました。このように、儒教、道教、仏教は互いに影響を与え合い、古代中国の思想文化を豊かにしていったのです。

2. 儒教の基本理念

2.1 仁と義の概念

儒教の中核を成す概念が「仁」と「義」です。「仁」は他者への思いやりや愛情を意味し、“他人を大切にする心”と理解されています。孔子は、仁を実践することが人としての道であり、社会の調和につながると説きました。一方で「義」は、正しい行動を取ることを指し、自らの利益ではなく、正しい判断に基づいて行動することが求められます。

この二つの概念は、教育の場でも重要な役割を果たします。学校や家庭において、子どもたちは仁と義を学び、実践することが期待されます。たとえば、学校の授業では、友達に優しく接することや、困っている子を助けることの大切さが教えられます。これにより、子どもたちは早い段階から他者を思いやる心を育てることができます。

2.2 家族の重要性

儒教では「親孝行」が重視されており、家族の絆が何よりも大切であるとされています。父母を大切にし、家庭内での調和を保つことが、個人の倫理観や社会的な責任感を育むとされています。この考え方は、家庭を教育の最初の場と捉え、家庭内での教育が如何に重要であるかを示しています。

例えば、子どもに対して親が模範を示すことが求められます。親が誠実に行動し、他人を尊重する姿勢を見せることで、子どもは自然とそれを学びます。このような教育は、単に知識を教えるだけでなく、精神的な成長をも促すものです。また、家族のイベントや行事を通じて、伝統や文化を学ぶことも家族教育の一部となります。

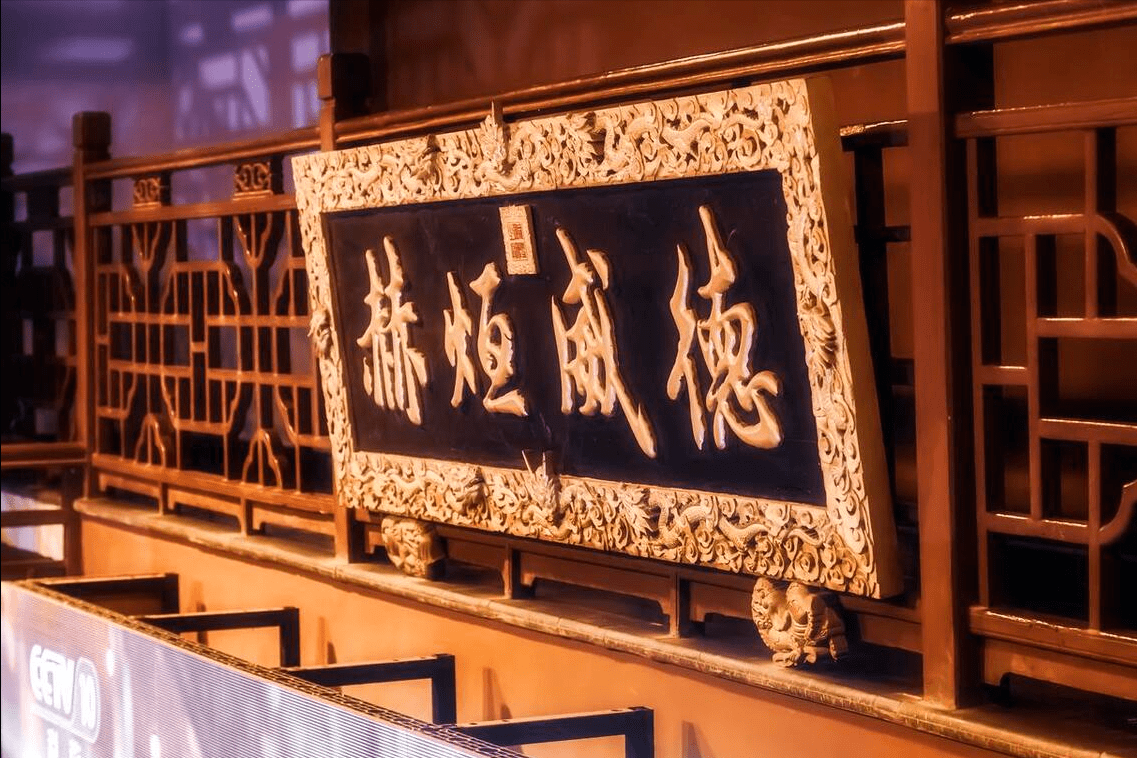

2.3 社会秩序と徳政治

儒教では、社会全体の秩序と調和を重視し、政治の在り方にも影響を与えています。「徳政治」とは、権力者が倫理的な判断をもって政治を行うことを意味し、政治家は民衆の道徳的な模範でなければならないとされています。儒教の教育体系は、この理念を基に構築されています。

例えば、歴史的には、孔子の教えを実践するための官僚制度が制度化され、儒教の理念に基づく教育を受けた者が国家を治めました。これは民衆の教育を重視し、優れた人材を育成することが国家の盛衰に直結することを示しています。このように、儒教は単なる思想に留まらず、政治や教育制度の基盤を築く役割を果たしてきたのです。

3. 儒教の発展

3.1 孟子と荀子の思想の違い

儒教の発展において、孟子(前372年~前289年)と荀子(前313年~前238年)の思想は重要な位置を占めています。孟子は「性善説」を唱え、人間は本来善良であり、教育によってその良さを引き出すべきだと主張しました。彼は、人間の心には自らを育む力が備わっていると考え、教育が重要であると説きました。

一方、荀子は「性悪説」を提唱し、人間の本性は悪であるとし、教育や社会制度がそれを矯正する必要があると主張しました。荀子のアプローチはより厳格で、教育の重要性を強調するのに対し、孟子は個人の内面的な豊かさを信じ、心の成長を重視しました。このような対立は、儒教の思想の多様性を示す良い例です。

3.2 北宋から明清時代の儒教改革

北宋時代(960年~1127年)から明清時代(1368年~1912年)にかけて、儒教は大きな改革を迎えました。この時期、朱熹(1130年~1200年)の思想が重要視され、宋学と呼ばれる新たな儒教の流れが形成されました。彼は儒教の教義を体系化し、理論的な基盤を整えました。

朱熹は、儒教の教えをより明確にし、教育内容の充実を図りました。彼の教育理念では、儒教のテキストを学ぶことが重視され、倫理や道徳に関する詳細な教えを組み込むことで、次世代の教育に寄与しました。この影響により、儒教は学問の中心としての地位を確立し、社会全体への普及が進みました。

3.3 現代における儒教の位置

現代においても儒教は中国社会において重要な役割を果たしています。近年、儒教の理念が再評価され、伝統文化への関心が高まる中で、教育制度との関係も見直されています。特に、親孝行や倫理観の重要性が再認識されることで、家庭教育や学校教育においても儒教の教えが取り入れられています。

また、グローバル化の進展に伴い、儒教の理念は国際的にも注目されています。外国の文化や教育システムが入り込む中で、儒教の価値観がどのように生かされるかを模索する動きがあります。これにより、儒教は単なる伝統的な思想から、現代の教育や社会においても活用される価値のある資源であると考えられるようになっています。

4. 儒教と教育制度の概要

4.1 儒教に基づく教育の歴史

儒教は、古代から教育の根幹をなしてきました。孔子自身が学校を設立し、弟子たちに教育を行ったことで、儒教の教えは次世代へと受け継がれました。彼の教えは、道徳的な教育を重視し、生徒たちに人間としての在り方を教えることに焦点が当てられました。この伝統は、後の教育制度に大きな影響を与えることになります。

特に、科挙制度は儒教に基づく教育の成果の一つとされています。科挙は、歴史的に官僚を選ぶための試験制度であり、主に儒教の経典が出題されていました。この制度によって、儒教の教えを学んだ優秀な人材が官僚として活躍し、中国の行政や政治を支えることとなりました。科挙制度は、儒教の教育が実社会にどのように結びついていたかを示す重要な例です。

4.2 科挙制度の成立とその影響

科挙制度は、隋朝(581年~618年)から始まり、唐朝(618年~907年)で発展し、宋朝(960年~1279年)で確立されました。この制度は、官僚の選定において広く認識されるようになり、儒教の教育が国家の根幹を支えるものであるとの考え方が浸透していきました。科挙試験は、受験者が儒教の経典や詩文を暗記し、それに基づいて課題を書くことで評価されました。

科挙制度はまた、社会の流動性を促進しました。農村出身でも、優れた学問を修めることで官僚として成功するチャンスが与えられました。これにより、平民出身の人々が才能を発揮できる道が開かれ、貴族階級に対抗する力を持つことが可能になりました。ですから、科挙制度は儒教の理念が実際の社会に広がる一助として機能しました。

4.3 教育に対する儒教の理念

儒教における教育は、単に知識を教えるだけでなく、人間性の育成を重視していました。孔子は「教育は道徳の根幹を培うものである」として、倫理教育を実践し、学生に仁義を教えることの重要性を強調しました。これは、教育が社会全体の秩序や調和を守るために欠かせない要素であるとされているからです。

さらに、儒教では学びを通じて自らを成長させることが求められます。たとえば、試験合格のためだけではなく、学ぶ過程自体が高尚な目的になります。このように、儒教の理念は教育の目的を広げ、学問を通じて人格を形成することに焦点を当てたため、長い間中国における教育の原則となりました。

5. 現代中国における儒教と教育制度

5.1 教育制度の改革と儒教の再評価

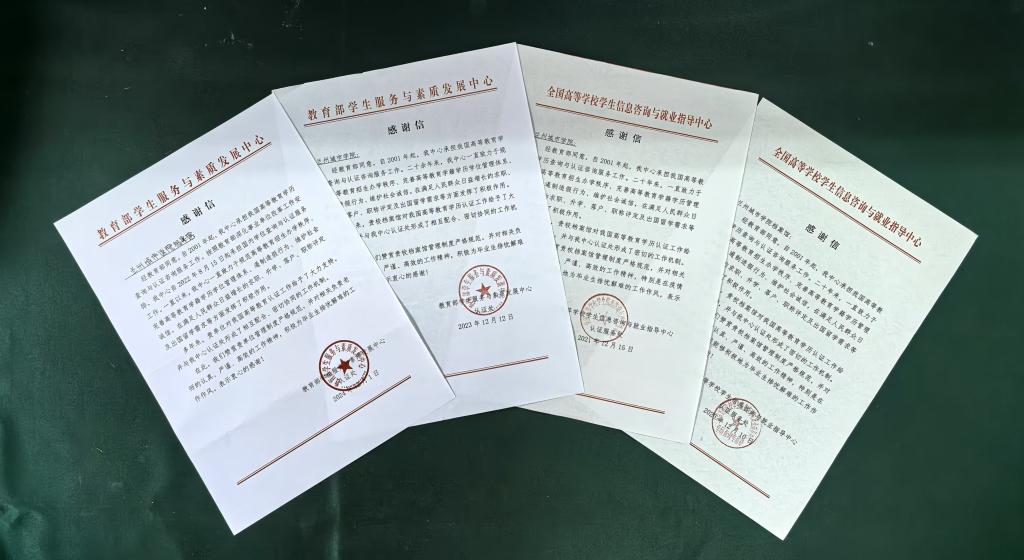

現代中国では、教育制度が大きな改革を迎えつつあります。この改革の中で、儒教の再評価も進んでいます。特に、教育の基本理念としての「仁」や「義」が注目されるようになり、学生たちに人間性を重視した教育を提供する試みが見られます。例えば、学校では道徳教育や思いやりを促すプログラムが導入され、学生の心の成長を重視した取り組みが行われています。

また、家庭教育においても、親が子どもに対して儒教の教えを民間伝承的に教える場面が増えています。このように、儒教は単なる過去の思想としてではなく、現代の教育においても重要な役割を果たしています。教育制度の改革は、儒教の理念をもう一度見直す機会ともなり、多くの人々にその価値を再認識させています。

5.2 儒教に基づいた現代教育の課題

しかし、現代教育において儒教を取り入れることには課題もあります。一つは、競争重視の社会において、倫理教育が疎かにされがちである点です。現代の教育制度では、試験や成績が重視され、道徳教育や思いやりが後回しにされることが多いのが現状です。このため、儒教の教えを実践することが難しい面があります。

さらに、グローバル化の進展に伴い、西洋の教育モデルが広がる中で、儒教の教えが背景から薄れていく懸念もあります。特に、国際社会で生き抜く力を養うためには、多様な価値観やアプローチを学ぶことが求められるため、儒教の理念がどのように共存できるかが今後の課題となるでしょう。

5.3 グローバル化と中華文化の中の儒教

グローバル化が進む現代において、儒教の理念は中国文化の中でどのように位置づけられるのでしょうか。中国独自の価値観や文化を持ちながらも、他国との交流を深めていく中で、儒教の教えがどのように生かされるかは大きなテーマです。近年、中国政府は「中国の夢」というスローガンのもと、国民に自国の文化を再認識させる取り組みを進めています。

儒教はその中で、家庭や社会における倫理観や道徳の教育を通じて、中国文化の重要な要素として再評価されています。また、世界各国で中国文化の発信が進む中で、儒教の教えが国際的な倫理基準としても注目されています。こうした流れは、中国の伝統文化が生き続け、現代社会の中で新たな価値を見出す可能性を示しています。

終わりに

儒教と教育制度の関係は、中国文化の根源的なテーマであり、長い歴史の中で多くの変遷を経てきました。儒教の基本理念は教育の場で生かされ、古代から現代に至るまで社会の調和や倫理的価値を育むための土台となっています。現代においても儒教は再評価される中で、新たな意義を持つ存在として位置づけられています。今後も儒教の教えが、教育制度や社会全体の中でどのように受け継がれ、発展していくのか注目していきたいものです。