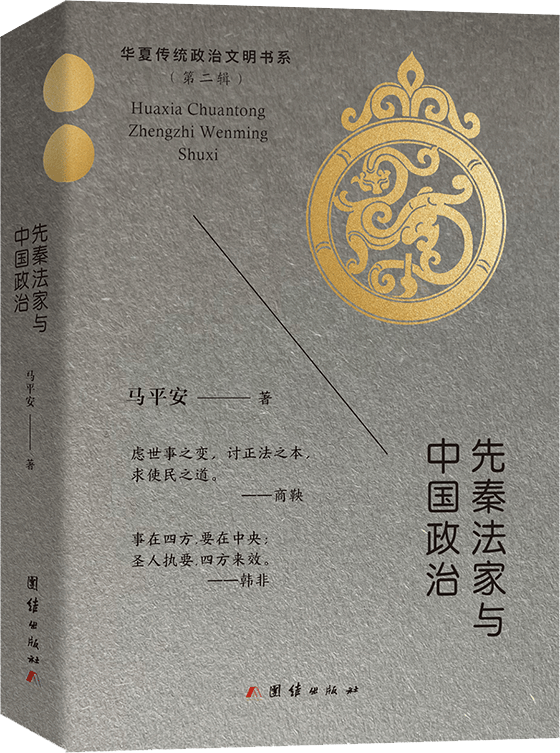

法家思想は、古代中国の重要な哲学的流派の一つであり、その社会政治における役割は実に多岐にわたる。本稿では、法家思想が如何にして中国の政治体制や社会構造に影響を与え、またそれがどのように現代においても評価されているかについて詳しく述べていく。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 古代中国の哲学

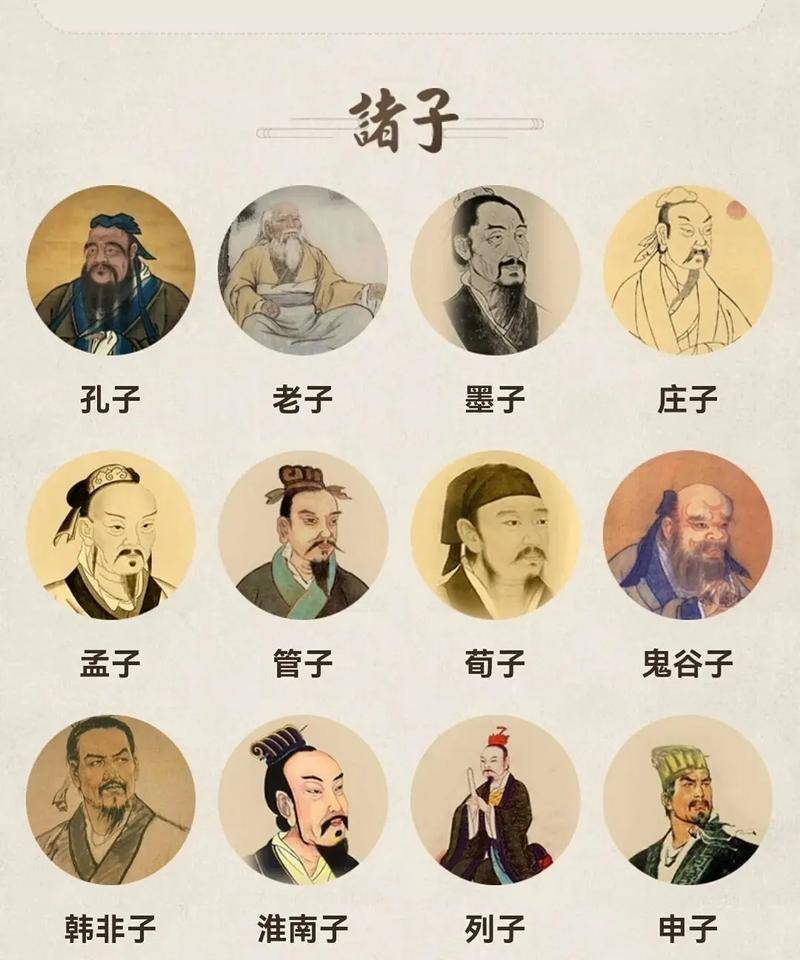

古代中国の哲学は、非常に多様な思想体系が共存していた時代であり、特に春秋戦国時代(BC770-221)の思想は後世に大きな影響を与えた。この時代には、儒教、道教、墨家、法家など多様な哲学が興隆し、それぞれが独自の理論を展開していた。法家はその中でも特に、国家の運営と法制度に重きを置く思想として特徴づけられる。

法家思想の基盤には、厳格な法と秩序の維持があり、社会の安定を確保するためには法律を厳守することが強調されている。このような思想は、戦乱の時代にあっても秩序を確立し、国家を強化するための必要不可欠な要素と見なされていた。

1.2 儒教と道教の影響

法家思想は、儒教や道教と並び、古代中国の三大哲学の一つとしてその地位を確立している。儒教は人倫の道を重視し、道徳的な教育を通じて社会を形成しようとする一方、法家は法と罰を通じて社会の秩序を保つことを主張した。これらの対立は、当時の政治と思想の重要な要素となり、それぞれの応用が異なる形で進展していった。

道教もまた法家の発展に影響を与えたが、特に「無為自然」や「道」の概念は、法家の直線的かつ機械的な国家観とは異なる。道教の影響を受けて、法家思想も一部には柔軟性を持ち合わせた部分があったものの、基本的には秩序を維持するための厳格さが際立っている。

1.3 先秦時代の思想の多様性

先秦時代は、思想の多様性が著しかった時代であり、各流派は互いに影響しながらも競争関係にあった。この時期の法家思想は、他の流派との議論を通じてさらに発展し、その見解を強固なものとした。法家の思想家たちは、当時の状況や社会問題を踏まえた上で、法と秩序の重要性を訴えた。

また、法家思想はその合理的な視点から、現実的な政策を提案し、国家の活性化を図ろうとしていた。彼らの考えは、当時の社会が抱えていた問題—たとえば、戦争、不平等、貧困—に対する解決策を模索するものであり、その結果として、法家思想は中国社会において広範に受け入れられる道理を見出していった。

2. 法家思想の考え方

2.1 法家思想の基本概念

法家思想は、厳格な法の適用を主張し、国家の運営において法令を重視する思想である。法家にとって、法とは単なる規範ではなく、社会の運営にとって不可欠な要素であり、国家を強化するための手段である。彼らの主張は、法が社会の調和を保ち、個々の利己を抑制する役割を果たすという信念に基づいている。

法家思想の基本概念において重要なのは、法律の普遍的な適用である。全ての人が法の下にあり、特権階級に依存せず平等であるべきだと考えられている。そのため、国家は厳格に法律を施行し、違反者に対しては厳罰を科すことが求められる。このようなアプローチは、社会の安定を確保するための基本であり、法家思想の中核をなしている。

2.2 法家と儒家の対比

法家と儒家は、思想的には対立関係にあるが、両者とも社会の安定を求めている点では共通している。儒教が徳や道徳に重きを置くのに対し、法家は具体的な法令によって社会秩序を維持することを目指す。儒教は教育や道徳規範を重視し、精神的な価値を高めることに注力しているのに対して、法家は実践的な施策を推奨し、即効性のある効果を求めるアプローチを取る。

このような思想の違いは、歴史の中での実際の政策にも反映された。たとえば、法家思想に基づく政策が実施される国では、土地の分配や税制の改正が行われ、農民の生活の安定が図られることがあった。一方、儒教に根ざした政策は、士人に対する優遇措置や教育制度の充実に向けられることが多かった。このように、法家と儒家のアプローチは異なり、その結果として生じる社会の成長や安定の手法には大きな違いが見られる。

2.3 主要な法家思想家の紹介

法家思想の発展には多くの思想家が寄与してきたが、その中でも特に有名な思想家には韓非子と荀子がいる。韓非子は法家思想を体系化し、国家の中央集権化と厳格な法律の適用を主張した。彼の思想は、権力の集中と法の支配を強調するものであり、その後の戦国時代から秦の統一に至る過程で大きな影響を与えた。

荀子は、儒教の影響を受けながらも法家思想に接近した人物である。彼は人間の本性を悪と見なす一方で、教育を通じて人を正しく導くことが必要であると主張した。荀子の考えは、法家思想と儒教の中間に位置するものであり、法律と倫理の両方を重視するアプローチを提供している。

このように、法家思想の代表的な思想家たちは、法律と社会秩序の強化に寄与し、その思想を体系化する上で重要な役割を果たしてきた。

3. 法家思想の社会政治における役割

3.1 法家思想の歴史的背景

法家思想は、春秋戦国時代という激動の時代に生まれ、発展してきた。この時代、各国間の争いが激化し、安定した社会を求める声が高まっていた。そんな中で法家思想は、法と秩序の必要性を主張し、国家を強化するための具体的な方策を提示することで、重要な役割を果たした。

特に、秦の初代皇帝・始皇帝は法家の考えを基にした中央集権国家の構築に取り組み、法の厳守や厳罰を以て統治を行った。これにより、彼は広大な土地を統一し、一つの強大な国を形成することに成功した。法家思想はこの時期、国家の強化に寄与し、その重要性を証明することとなった。

3.2 法家思想の実践と施策

法家思想に基づいた具体的な政策は多岐にわたるが、最も顕著なものに「厳罰主義」がある。法律を厳格に適用し、違反者に対しては容赦ない罰を科すことで、多くの人々の法律遵守を促進させる手法である。これにより、犯罪の発生を抑制し、社会の安定を図ることが目的であった。

また、土地制度の改革や税制の見直しも法家思想の重要な施策である。たとえば、労働に基づく税制を導入し、富の再分配を図ることで、貧困層の生活を改善し、社会的な不満を軽減する狙いがあった。これらの施策は、当時の社会状況に即したものであり、法家思想が実際の政策にどのように影響を与えたのかを示す好例である。

3.3 法家思想がもたらした影響

法家思想がもたらした影響は長期にわたるものであり、その考え方は後の王朝政策にも多大な影響を与えた。特に、明代や清代に見られる、法による統治の原則は、法家の影響を色濃く反映したものである。法を重んじ、厳格な施策を講じることで、国家は一時的に繁栄を遂げた。

ながらも、法家的な施策は実際には圧政や暴政を招くことも多く、その結果として人民の反感を買うケースも少なくなかった。故に、法家思想は単に功績だけではなく、失敗ももたらした複雑な哲学である。それでもなお、法家思想は中国の思想と政治の形成において無視できない役割を果たし、その影響は今日に至るまで残っている。

4. 法家思想の現代的意義

4.1 現代中国における法家思想の再評価

現代において法家思想は、その厳格な法治の原則が新たに再評価されている。特に、中国の経済成長に伴い、法の支配や市民権の確立が求められる中で、法家の考えが再び注目を集めるようになった。特に法治国家を目指す中で、法家の厳格な法律適用と国家の安定に対する貢献が見直されている。

また、法家思想が持つ効率性や実利主義の視点は、経済界やビジネスの場でも評価されている。競争の激しい現代社会においては、規則に従った行動が求められ、その結果として安定した経済基盤を形成するための思想として機能している。

4.2 法家思想と現代社会の課題

現代の中国社会は、経済の発展と同時に様々な社会問題を抱えている。その中で、法家思想が提唱する法と秩序の維持が重要な役割を果たすことが期待されている。しかし、同時に法家思想の厳格な罰則がもたらす社会への影響も無視できない。特に、「治安の維持」を名目にした過剰な取り締まりや弾圧が批判されることも多く、そのバランスが求められている。

さらに、法家思想一辺倒ではなく、儒教や他の思想と組み合わせることで、より調和の取れた社会を目指す必要がある。現代においては、単なる秩序の維持だけではなく、社会の多様性や柔軟性が求められているため、法家思想の再評価はあくまでバランスの取れた方向で進めることが重要である。

4.3 法家思想が教えるもの

法家思想は、現代においても重要な教訓を提供している。それは、法の遵守や秩序の重要性だけでなく、その背景にある人間の本性への洞察である。法家は人間を利己的と考え、そのための対策として法律を整備した。このような見方は、現代においても非常に示唆に富むものであり、様々な社会問題に対処するためのベースとなるかもしれない。

また、法家思想はシステム思考の重要性を教えている。法律や制度は、単なる規制ではなく、社会の安定や発展のために如何に機能するかが問われるべきである。この視点は、政策を立案する上で、常に考慮すべき基本的な要素となる。

5. まとめと考察

5.1 法家思想の継承と変容

法家思想は、その厳格な法律適用を通じて中国社会における重要な役割を果たしてきた。時代とともにその形は変わりつつあるが、基本的な理念は今でも多くの場面で影響を及ぼしている。特に現代においては、法と秩序の維持が求められる中で、法家思想が再び注目を集めている様子が伺える。

5.2 中国思想全体における法家の位置づけ

法家思想は、儒教や道教と並ぶ重要な思想であり、特に国家の形成や統治という観点から見ると、その存在感は無視できない。様々な思想が共存し、互いに影響を与え合う中で、法家思想は一つの方向性を示す存在としての役割を果たしてきた。そして、その教訓や原則は、今後の中国社会においても価値あるものとして引き継がれていくことであろう。

5.3 今後の研究課題

法家思想に関する研究は今後も続けられるべき重要なテーマである。特に、現代社会における法家の再評価やその実践方法の新たな展開については、未解決の課題が多く残されている。法家思想がどのように現代社会に適応し、どのように共存していくのかという観点からの研究は、得がたい視点を提供することになるだろう。

終わりに、法家思想は単なる過去の遺産ではなく、現代においてもなお有用な思想であることを再認識し、その学びを今後に生かしていくべきである。