漢詩は中国の古典文学の一部であり、その美しさや深い意義は、視覚芸術を含むさまざまな文化表現に多大な影響を与えてきました。本記事では、漢詩の歴史や特徴、そしてその美学を探るとともに、視覚芸術、特に書道や絵画への影響について詳述します。また、現代においても漢詩はどのように視覚芸術と交わり、新たな表現を生み出しているのか、さらには未来の展望についても考察します。

1. 漢詩の概要

1.1 漢詩の歴史

漢詩は紀元前2世紀頃から中国で発展し、特に漢王朝の時代に栄えました。最初の漢詩集として知られる『詩経』には、古代の詩が収められており、詩の形式や内容がこの時から確立されていたことが伺えます。後に、魏晋南北朝時代や唐代になると、漢詩はさらに洗練され、多くの詩人が登場しました。李白や杜甫などの著名な詩人たちは、漢詩を通じて個人の感情を自由に表現し、その結果、漢詩は文学としてだけでなく、文化的背景を反映する重要な手段となったのです。

歴史を通じて漢詩は、詩人個人の思想や感情を伝えるためのものだけでなく、時には政治的や社会的なメッセージを含むこともありました。たとえば、杜甫の詩には彼の時代の社会問題への批判が表現されており、当時の社会の様子を知る手助けにもなっています。こうした背景が漢詩の深さと多様性を生んでいるのです。

1.2 漢詩の主要な特徴

漢詩にはいくつかの特徴が存在しますが、その中でも音韻と対比の美に重きが置かれます。漢詩は、音数や声調によってリズムを持つため、音の響きを楽しむことができます。典型的な形式としては、五言絶句や七言律詩などがあります。これらの形式は、厳格な音韻規則に則って作られるため、詩を読むことはまるで音楽を鑑賞するような体験を与えます。

また、漢詩は言葉の選び方や比喩表現によっても特有の魅力を持っています。詩人は、象徴や暗喩を巧みに用いることで、読者に多様な解釈を促します。たとえば、春の花や月の光といった自然の要素は、しばしば人生の儚さや美しさと結びつけられ、深い哲学的な意味を持つことがあります。

1.3 漢詩の形式と種類

漢詩の основ的な形式には、絶句と律詩があります。絶句は、四句から成る短い詩で、五言(各句五字)または七言(各句七字)で構成されます。一方、律詩は、八句からなる長めの詩で、同じように五言または七言で書かれます。これらの形式は、詩人が感情や情景を緻密に表現するための骨組みとして機能します。

また、漢詩には「古詩」と「近詩」の二つの主要な種類があります。古詩は、古代の伝統を受け継ぐものであり、形式も多様です。対して、近詩は、唐代以降の詩人たちによって発展した形式で、より厳密な規則が設けられています。これにより、詩人は体系的な芸術表現を追求する一方、個々の創造性を発揮することが可能となりました。

2. 漢詩と美学

2.1 美的価値観の形成

漢詩は、その表現が持つ美的価値観によって、読者に深い感動を与えます。詩の言葉を選ぶ際には、音の響きやリズム、さらには意味の重みまで考慮されます。美しさはしばしば自然の描写や情感の流れと結びついており、これが漢詩の魅力の一端を形成しています。例えば、杜甫の「春望」では、春の来る喜びと戦乱による悲しみが同時に色濃く表現されています。

また、漢詩は文化や哲学的な考え方を反映する場でもあります。儒教や道教の思想が詩の中に織り込まれ、詩人の個人的な感情が普遍的な価値観と結びつきます。このため、漢詩は単なる文学作品にとどまらず、人生そのものを見つめる哲学的なテキストとしても評価されています。

2.2 漢詩における自然と人間の関係

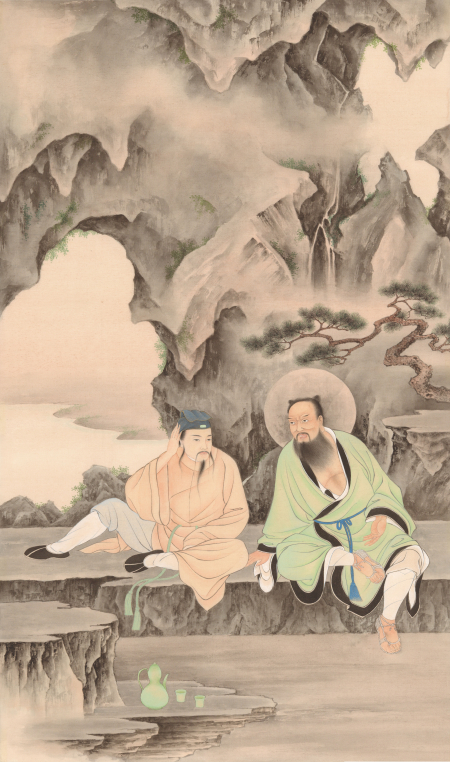

漢詩の中で自然は重要なテーマです。多くの詩は、自然の美しさを賞賛し、時には人間の感情や生き方と対比させることで、深い意味を持たせています。たとえば、王維の詩には自然が安らぎの場として描かれ、詩人はその中で自らの心の内面を探求しています。このように、漢詩は自然を通じて人間の感情や存在の意味に迫ります。

また、自然の描写は詩の感情的な側面を強調するための手段でもあります。春の花や秋の月が用いられることで、詩人は自身の喜びや悲しみを表現し、読者に強い印象を与えます。このような自然の要素は、漢詩を鑑賞する際の感情的な背景を形成し、見る者をその世界に引き込む力があります。

2.3 漢詩の象徴と比喩

漢詩は多くの象徴や比喩が用いられ、豊かな表現を実現しています。詩人たちは、特定のイメージやモティーフを通じて、複雑な感情や思想をシンプルに象徴化する技術に秀でています。たとえば、竹はしばしば強さとしなやかさの象徴として使われ、詩の中で重要な役割を果たします。このようにすることで、読者は一つの言葉から多様な意味を引き出すことができます。

また、比喩は詩をさらに響かせる要素として機能します。たとえば、「月が白く輝く夜に」という表現は、単なる自然現象を超えて、孤独や憧れを表す手法として用いられています。こうした対比的な表現が、感情をより深く伝える力となり、漢詩の美学を形成しています。

3. 漢詩が影響を与えた他の文学形式

3.1 散文と漢詩の融合

漢詩の影響を受けた文学形式の一つに散文があります。特に唐代以降、散文と漢詩は混じり合い、新たな文学が生まれました。この時期、多くの作家が詩を散文に取り入れることで、豊かな文学表現が成立しました。また、散文を通じて物語を語る際には、詩的な表現が非常に重要な役割を果たしました。言葉が持つ音のリズムや感情の表現は、散文の中でも生かされているのです。

たとえば、白居易の「琵琶行」は、散文的な形式の中に漢詩の要素を組み込んだ作品です。この作品は、物語を語りながら情感を深く掘り下げることに成功しており、読者を惹きつける要素が多く含まれています。このように、散文と漢詩の融合は、文学の幅を広げ、新しい美的体験を生む源となりました。

3.2 漢詩を基盤とした物語文学

漢詩の影響を受けた物語文学は多様な表現を生み出しました。漢詩の詩的な特徴が物語の表現に取り入れられ、特にキャラクターの心情や背景を描写する際に効果的に働いています。物語文学の中での漢詩の利用は、作品に深みや奥行きを与えるために重要であり、特に情感豊かなストーリーテリングが可能になります。

また、漢詩での比喩や象徴的表現は、物語におけるテーマやキャラクターの感情を高める手段としても用いられます。物語の中に漢詩が挿入されることによって、読者は詩のリズムと感情を追体験し、物語全体にも情感を与えることができます。このようにして、漢詩は物語文学に新しい命を吹き込む役割を果たしました。

3.3 漢詩の影響を受けた戯曲

戯曲にも漢詩の影響が色濃く残っています。特に元代の「雑劇」や明清時代の戯曲では、定型の詩が頻繁に使われ、キャラクターの感情や状況を強調する手段として機能しています。戯曲の中に組み込まれた漢詩は、観客に情感の変化を即座に伝える力を持っています。

例えば、元代の戯曲「西遊記」の中では、さまざまな詩的な表現が登場人物の心境を鮮やかに表現しています。詩の挿入により、作品全体にリズムが生まれ、観客は物語の世界に一層引き込まれます。このように、漢詩は戯曲の特性を高めるだけでなく、作品の魅力を倍増させる重要な要素となっています。

4. 漢詩と視覚芸術の交差点

4.1 漢詩が視覚芸術に与えた影響

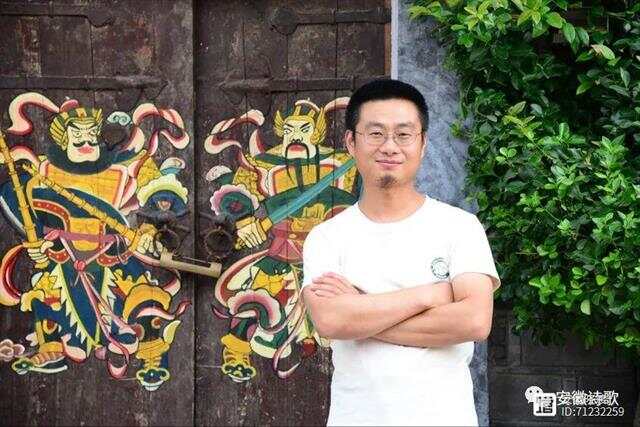

漢詩は視覚芸術、特に絵画や書道においても重要な影響を与えています。歴史を通じて、漢詩は多くの画家や書道家によってインスピレーションの源とされてきました。詩が持つ深い感情や哲学的なテーマは、視覚芸術においても表現され、そのため漢詩が描かれた絵画や書道を通じて、視覚的な体験が実現しています。

特に、自然詩は絵画と非常に密接な関係があります。詩の中には、美しい風景や自然現象が頻繁に描写され、画家たちはこれを題材に作品を制作します。特に宋代の風景画は、漢詩の要素を取り入れたものが多く、情感と自然の調和を表現しています。このように、漢詩と視覚芸術は相互に深い影響を与え合い、斬新な表現を生み出しています。

4.2 書道と漢詩の関係

書道と漢詩は、中国の文化の中で切り離せない関係にあります。書道家は、漢詩をその書作品に取り入れることが一般的であり、詩の内容が書の形や流れるような美しさを際立たせます。特に漢詩のリズムや音韻が書道作品の構成や美的感覚を高めるため、書道は単なる文字の表現にとどまらず、感情や思想を伝える重要な媒体となります。

例えば、王羲之の「蘭亭序」は、その美しい書体だけでなく、内容的にも感受性の豊かさが際立っています。このような作品は、書道と漢詩が融合した現れであり、見る者を驚嘆させる力を持っています。漢詩に書かれた深いテーマは、書道を通じてさらに強調され、視覚的な体験と情感の深さを生成します。

4.3 絵画における漢詩の表現

漢詩は絵画においても大きな影響を与えています。多くの風景画や花鳥画には、詩的な表現が付けられ、作品の深みを増しています。詩の言葉は、視覚的な要素と融合することで、全体としてのストーリー性や感情を高める役割を果たします。このような絵画作品は、観客に多面的な解釈を提供し、視覚と詩が一つの体験として結びつくことを可能にします。

また、詩と絵画のコラボレーションは、観る者に新たな理解や感動を生み出します。たとえば、唐代の絵画では、多くの作品が詩を基にして描かれ、そのために詩が持つ象徴的な意味を視覚的に表現しています。これによって、漢詩は絵画作品においても重要な役割を果たし、文化的な深みを与える源泉となっています。

5. 現代における漢詩の視覚芸術への影響

5.1 現代アートにおける漢詩の再解釈

現代アートの中でも、漢詩は新たな解釈を受けて表現されています。アーティストたちは、伝統的な漢詩の形式やテーマを現代的な要素と結びつけ、新しい視点から再創造しています。このプロセスでは、漢詩が持つ普遍的なメッセージが、今日の社会や文化においても響き続けることを強調する役割を果たしています。

例えば、特定の現代アーティストが漢詩の言葉やテーマを取り入れ、その内容をグラフィックアートやインスタレーションで視覚化する事例が見られます。これにより、漢詩は単なる過去の遺産としてではなく、現代文化に意味を持つ生きた存在として再興されます。

5.2 漢詩をテーマにした現代の展覧会

最近では、漢詩をテーマにした現代の展覧会やイベントが開催されており、アーティストたちは漢詩を題材として様々な形式のアートを発表しています。これらの展覧会は、漢詩の豊かな表現力や文化的な意義を改めて考えさせる機会となり、多くの人々にその魅力を伝えるものとなっています。

また、こうした展示は、漢詩と現代アートがどのように交わり合うのかを探求する場ともなっています。アーティストたちは、新しいメディアや技術を用いて、漢詩の再解釈を行い、それによって観衆に対して新たな発見を促しています。

5.3 デジタルアートと漢詩の融合

現代のデジタルアートもまた、漢詩との融合が進んでいます。デジタル技術を用いることで、漢詩を視覚的に強化し、新たな表現形式を生み出すことが可能になっています。たとえば、アニメーションやインタラクティブな作品に漢詩が取り入れられることで、観客はその美しい言葉とビジュアルが融合した体験を楽しむことができます。

このように、デジタルアートにおける漢詩の利用は、古典的な表現を現代の文脈で再解釈する一つの手段として広がりを見せています。このたびの漢詩とデジタルアートの交差点は、今後も新たな創造的な表現を生み出す土壌となることでしょう。

6. 漢詩と視覚芸術の未来展望

6.1 新しい表現形式の可能性

漢詩と視覚芸術の融合は、今後ますます広がりを見せることが期待されます。新しいテクノロジーやメディアが発展する中で、アーティストたちは漢詩をさらに革新的に表現する手段を見つけ出すでしょう。これにより、漢詩が持つ多様な感情やテーマが、新たな視覚表現として洗練され、進化し続けることでしょう。

たとえば、バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)の技術を利用することで、観客は漢詩の世界に没入する新たな体験を得られるかもしれません。このようにして、漢詩は単なる文学としてだけでなく、感覚的な体験としても人々に届くことが期待されます。

6.2 国際的な影響と文化交流

漢詩の美学は、国際的なアートシーンにおいても注目されており、様々な文化との交流を通じて新しい表現として発展しています。国際的なアートフェスティバルでは、漢詩をテーマにした作品が紹介され、多くの人々に触れる機会が増えています。これにより、漢詩は国境を超えた文化の一部として認識され、他の文化と相互作用することで新たな価値が創造されるでしょう。

このように、漢詩は海外でも影響を与え続けており、他の文化とのコラボレーションによって新しい創造的な表現が生まれていくでしょう。国際的な文化交流の中で、漢詩が持つ普遍的な魅力がより多くの人に理解され、親しまれることが期待されます。

6.3 漢詩の持続的な重要性

漢詩は、その成立以来、数世代にわたり愛されてきましたが、現代においてもなお、その重要性は失われていません。詩が持つ美的な品質や文化的な価値は、時間を超えて人々に共鳴し続けます。漢詩が現代に与える影響は、文学や芸術だけでなく、教育や思想にも及んでいます。

結論として、漢詩と視覚芸術の関係は、今後も多くの可能性を秘めています。伝統的な価値と現代の創造性が結びつくことで、新たな表現形式が生まれるでしょう。その過程で、漢詩は文化や視覚芸術を豊かにする重要な要素であり続け、次世代にも伝えられていくのです。

「終わりに」

漢詩が視覚芸術に与える影響について探る中で、その歴史的な背景や美学、そして現代における重要性を考察しました。漢詩は、文化的な価値を持ち続け、視覚芸術との融合を通じて新しい表現が創造されることが期待されます。今後の展望に目を向けながら、漢詩が持つ美しさと深さを大切にしていきたいものです。