中国の仏教美術は、数千年にわたり中国文化の中で重要な位置を占めています。その発展と変遷は、社会や政治の変化、文化的影響、宗教の進化と深く結びついています。今回は、主に「時代ごとの仏教美術の進化」の側面から、中国の仏教美術の歴史を詳しく紹介していきます。その中で、各時代の特性や技術の進化、そして独自のスタイルがどのように形成されていったのかについても触れます。それでは、早速始めましょう。

1. 中国の美術館における仏教美術の位置づけ

1.1 仏教美術の定義

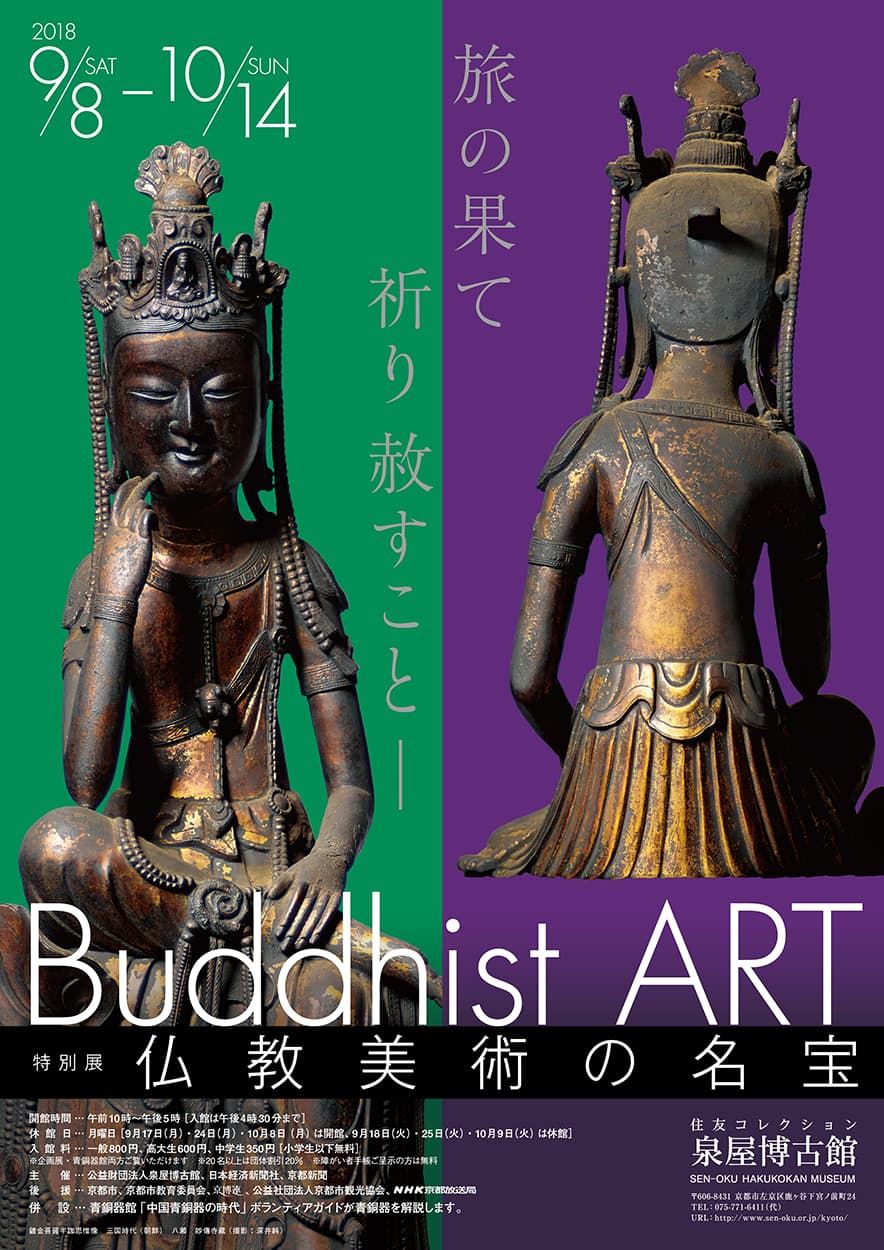

仏教美術とは、仏教の教えや信仰を反映した芸術作品を指します。これには仏像、絵画、建築物などが含まれ、仏教の教義を伝え、信者の心を癒す役割を果たしています。特に、中国の仏教美術は、インドからの影響を受けながらも、中国独自の風土や文化を取り入れた独自の発展を遂げてきました。

例えば、仏像の造形においては、中国の自然環境や美的感覚が考慮されており、インドの仏像とは異なる柔和な表情や動きが特徴的です。このように仏教美術は、単なる宗教的表現にとどまらず、中国のアイデンティティをも形作る重要な要素となっています。

1.2 中国の主要美術館紹介

中国には多くの美術館があり、それぞれが独自のコレクションをもっています。例えば、北京にある中国国家博物館は、中国の歴史や文化を包括的に展示しており、特に仏教美術のコレクションが充実しています。また、上海博物館も、仏教美術に関連する数多くの貴重な作品を収蔵しています。

これらの美術館では、仏教美術が中国文化における重要性を示すための特設展がしばしば開催されており、多くの来館者に向けて仏教美術の理解を深める機会を提供しています。美術館の役割は、単なる保管ではなく、教育や普及の場としても重要な機能を果たしています。

1.3 美術館における仏教美術の展示方法

美術館では、仏教美術をどのように展示するかが大変重要です。単に作品を展示するだけではなく、それぞれの作品が持つ背景や意味、技術的特徴を解説するパネルが設置されています。また、現代技術を活用したインタラクティブな展示方法も取り入れられ、来館者が仏教美術に対する理解を深めやすくなっています。

たとえば、南京博物院での展示では、仏像の周りにプロジェクションマッピングを用いて、その制作過程や歴史的背景を映し出す工夫がされています。これにより、来館者は仏教美術の魅力を視覚的かつ体験的に感じることができ、そうした新しい試みが仏教美術の普及に貢献しています。

2. 仏教美術の歴史的背景

2.1 仏教の中国伝播史

仏教は、紀元前1世紀から2世紀頃にインドから中国に伝わり、最初は主に西方地域を中心に広がりました。シルクロードを通じて商人や僧侶が交流し、その過程で仏教の教えや経典が中国に持ち込まれました。これが中国における仏教美術の発展の始まりとなります。

初期の仏教美術は、主に石窟寺院の彫刻や壁画として表現されました。敦煌の莫高窟などはその代表的な例であり、この地には多くの仏教徒が集覧し、信仰の対象として多彩な美術作品が制作されました。また、中国に仏教が根を下ろすことで、異なる文化が交じり合うことが可能となり、仏教美術も次第に進化していきました。

2.2 初期仏教美術の特徴

初期の仏教美術は、西域の影響を受けており、インド仏教美術の様式を基本にしながら、中国の風土に適応していきました。特に、初期の仏像は、インドの仏教彫刻に見られるストイックな表情やポーズを踏襲しながらも、中国的な柔らかさを兼ね備えていました。

例えば、北方の魏の時代になると、仏像はより人体の比例に基づいた表現が進化し、立体感のある作品が増えていきました。この時期の仏教美術には、より写実的な表現が見られ、信者に対する感情的な訴求が強まります。彫刻だけではなく、壁画や陶器にも仏教のモチーフが使用され、広範囲にわたる影響を与えました。

2.3 唐代の仏教美術の発展

唐代(618年-907年)は、仏教が中国において盛んに信仰され、仏教美術が最も栄えた時代として知られています。この期間、仏教の教義が多様化し、密教や禅宗など新しい宗派が登場しました。それに伴い、仏教美術も多様性を持つようになりました。

特に、唐代の仏教美術の特筆すべき点は、彫刻技術の進化です。彫像はより生動感を持ち、動きや感情をリアルに表現するようになりました。また、白釉の陶器や絹に描かれた仏教絵画も人気を博し、特に唐三彩と呼ばれる色鮮やかな陶器は、今なお高く評価されています。このような発展は、唐代が持つ経済力と国際的な交流が背景にあったためかもしれません。

3. 時代ごとの仏教美術の進化

3.1 魏晋南北朝時代の仏教美術

魏晋南北朝時代(220年-581年)は、中国の歴史の中でも tumultuous な時代であり、仏教美術もこの時期に大きな変化を迎えました。この期間には、多くの異民族が中国北部に侵入し、仏教が新たな信仰として広まっていく姿が見受けられます。特に、北魏時代においては、仏教美術が急速に発展しました。

北魏では、石窟寺院が盛んに造られ、仏像はより大きく、壮大なものに進化しました。たとえば、山西省にある大同の雲崗石窟は、初期仏教美術の傑作とされています。ここには、3世紀から5世紀にかけて造られた数百体の仏像があり、それぞれが異なる表情や姿勢を持ち、仏教の教えを表現しています。このような石刻は、当時の宗教的な雰囲気や仏教の教義の発展を示す貴重な証拠です。

3.2 隋唐時代の黄金期

隋唐時代(581年-907年)は、仏教美術が最も活況を呈した時代であり、数多くの壮大な寺院や仏像が建設されました。唐代には、長安(現在の西安)が都となり、多くの文化人や宗教者が集まることで、仏教美術に大きな影響を与えました。唐代の仏像は、豊かな表情や精巧なデザインが特徴で、そのスタイルは後の時代にも多くの影響を与えています。

この時期に創造された空海や達摩の絵画は、密教的な要素を取り入れ、より形式的な表現が増えました。また、寺院も完成度が高くなり、特に大雁塔からは仏教の教義が広まり、その周辺に多くの信者が集まりました。唐代の仏教美術は、中国全土のみならず、周辺国にも強い影響を及ぼすこととなりました。

3.3 宋元時代の変化

宋元時代(960年-1368年)は、技術の進化に加え、社会の価値観が変化した時代でもあります。この時代の仏教美術は、特に絵画において新たなスタイルが形成され、絵画のみならず、書道や陶芸にもその影響を見ることができます。宋代の仏教絵画には、写実的な描写や自然の美しさをテーマにした作品が多く、しばしば風景画と組み合わさっています。

この時期には、仏教の哲学がより深く探求され、絵画にもその影響を色濃く反映しています。また、禅宗の普及に伴い、シンプルであるが故の深遠さを表現した作品が増えていきました。たとえば、宋代の画家である李公麟の作品には、仏教的な要素が随所に散りばめられており、当時の信仰の深さを感じることができます。

3.4 明清時代の傑作

明清時代(1368年-1912年)は、仏教美術の最盛期とも言えます。この時期には、各地で豪華絢爛な寺院が建設され、仏教美術も国際的な影響を受けつつ発展しました。特に明代の仏像は、金箔や明るい色彩が印象的であり、技術力が飛躍的に向上しました。

その一例として、明代の仏像彫刻は、細部にわたる造形と装飾が施され、特に木彫りの作品は非常に高く評価されています。また、清代には、西洋文化の影響を受けた新しいスタイルの作品が登場し、これが中国の伝統的な仏教美術に新たな一面を加えることになりました。

4. 仏教美術の技術とスタイル

4.1 彫刻技術の進化

仏教美術の中でも特に彫刻は、技術の進化が顕著に現れた分野です。初期の仏像は、比較的シンプルな形状で表現されていましたが、時代が進むにつれ、詳細な装飾や、動きのあるポーズが取り入れられるようになりました。また、材料も石や木だけでなく、銅、金、さらには磁器など多様化していきました。

代表的な例として、敦煌の莫高窟に見られる数千体の仏像があります。特に、外壁の彫刻は非常に精巧で、多様な表情や衣装が施されており、仏教に対する深い理解が反映されています。このような技術的進化は、職人たちの技術革新や、時代による美的感覚の変化を物語っています。

4.2 絵画技術とその影響

仏教美術における絵画技術も大きく発展しました。初期の壁画は、基本的な色使いであったものの、唐代以降、色彩や陰影を駆使したリアルな表現が行われるようになりました。特に、宋代の絵画では、筆使いの巧みさが際立ち、山水画などと融合することで、仏教に対するアプローチがより哲学的となりました。

また、外国からの影響もあり、さまざまなスタイルが導入されました。たとえば、明代にはポルトガルからの影響を受けた西洋画法が取り入れられ、新しい視覚表現が生まれました。これにより、仏教美術は国際的な視野を持つようになり、さまざまな文化が融合した作品が見られるようになりました。

4.3 建築における仏教の表現

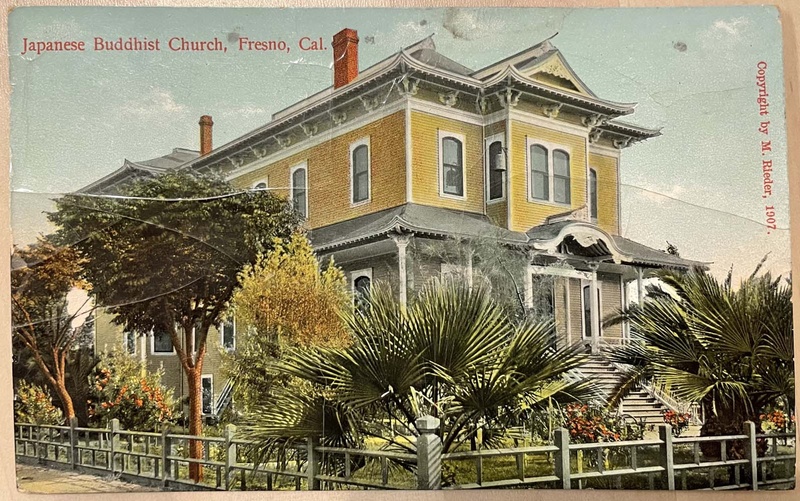

仏教建築は、仏教美術の中でも特に荘厳な存在です。寺院の設計には仏教の教義が反映されており、例えば、仏教における宇宙観が建物の配置やデザインに表れています。中国の寺院建築は、通常、中央に本殿が配置され、その両側には副殿や仏像が置かれ、まるで宇宙の中心であるかのような壮大な空間が形成されています。

著名な例としては、天空の寺院である少林寺や、五台山の寺院群があります。これらの建物は、宗教的な意義だけでなく、建築技術や美術的価値も非常に高いものとして評価されています。特に、少林寺は武道と仏教の結びつきを象徴する場所として、多くの人々にとっての聖地となっています。

5. 現代における仏教美術の意義

5.1 現代アートとの融合

現代における仏教美術は、伝統的な技術やスタイルを保持しつつ、現代アートとの融合を進めています。現代のアーティストは、過去の技術を受け継ぎながら、それをもとに独自の表現を行っています。たとえば、絵画や彫刻だけでなく、パフォーマンスアートやインスタレーションにおいても、仏教の哲学や教えがテーマとして取り上げられるようになっています。

仏教思想は、特に精神的な安らぎや内面的な探求に強い影響を与えており、アーティストたちはその要素を利用して、個性的で深いメッセージを持った作品を制作しています。このような新しい試みは、仏教美術をより広い観客に届ける一助となり、時代を超えた対話を促しています。

5.2 仏教美術の国際的な影響

仏教美術は、単に中国国内にとどまらず、国際的な影響を持っています。中国の仏教が海外に伝わることで、他国の文化とも交流し、融合する中で独自のスタイルを形成しています。例えば、日本の仏教美術には、中国の仏教からの影響が色濃く見られる一方、独自の技術や様式を取り入れた作品も多く存在します。

中でも、アジア諸国における仏教美術は、交流の深さを物語っています。タイやスリランカなどでも、中国仏教の影響を受けた作品が見られ、さらに国際的な美術展などでは、中国の仏教美術が紹介されることで、多くの人々がその美しさに触れる機会を得ています。

5.3 教育と普及における役割

仏教美術は、教育や普及の面でも重要な役割を果たしています。美術館やギャラリーでは、仏教に関するワークショップや特別展が行われ、多くの人々に仏教美術の魅力を伝える努力がなされています。このような活動は、仏教文化の理解を深め、異文化交流を促進するための重要な手段となっています。

また、学校教育においても、仏教美術を通じて文化的背景や歴史を学ぶ機会が提供されています。特に、若い世代にとってこのような教育は、自国の文化への理解を深め、新たな価値観を形成する助けとなります。教育を通じて、仏教美術はより身近な存在となり、未来の世代に受け継がれていくでしょう。

終わりに

中国の仏教美術は、数世代にわたって発展し続け、多様なスタイルと技術を育んできました。歴史を跨いだ進化は、中国自身の文化を深く映し出すものであり、同時に国際的な影響を与え続けています。現代においても、仏教美術は多様な表現を持ち続け、新しいアプローチをもって私たちの前に現れています。これからも、中国の仏教美術はその美しさと教えを通じて、多くの人に感動を与え続けることでしょう。