双六は、日本と中国の伝統的なボードゲームの一つであり、古代から続く文化的な財産です。元々中国で誕生した双六は、時間とともに変化し、日本に伝わり、独自の発展を遂げてきました。このゲームは単なる娯楽にとどまらず、家族の絆を深めたり、運や挑戦の象徴としても位置づけられています。本記事では、双六の歴史や遊び方、文化的な意義、そして現代における役割について詳しく見ていきます。

1. 双六の歴史

1.1 起源と発展

双六の起源は中国の古代にさかのぼります。最初の記録は漢王朝時代のもので、当時の文献には「すごろく」のようなボードゲームが言及されています。双六は元々、貴族や王族の間で行われていたゲームで、単に運を試すだけでなく、戦略や計画性を必要とするものでした。時間が経つにつれ、一般庶民にも広がり、さまざまなルールやスタイルが生まれました。

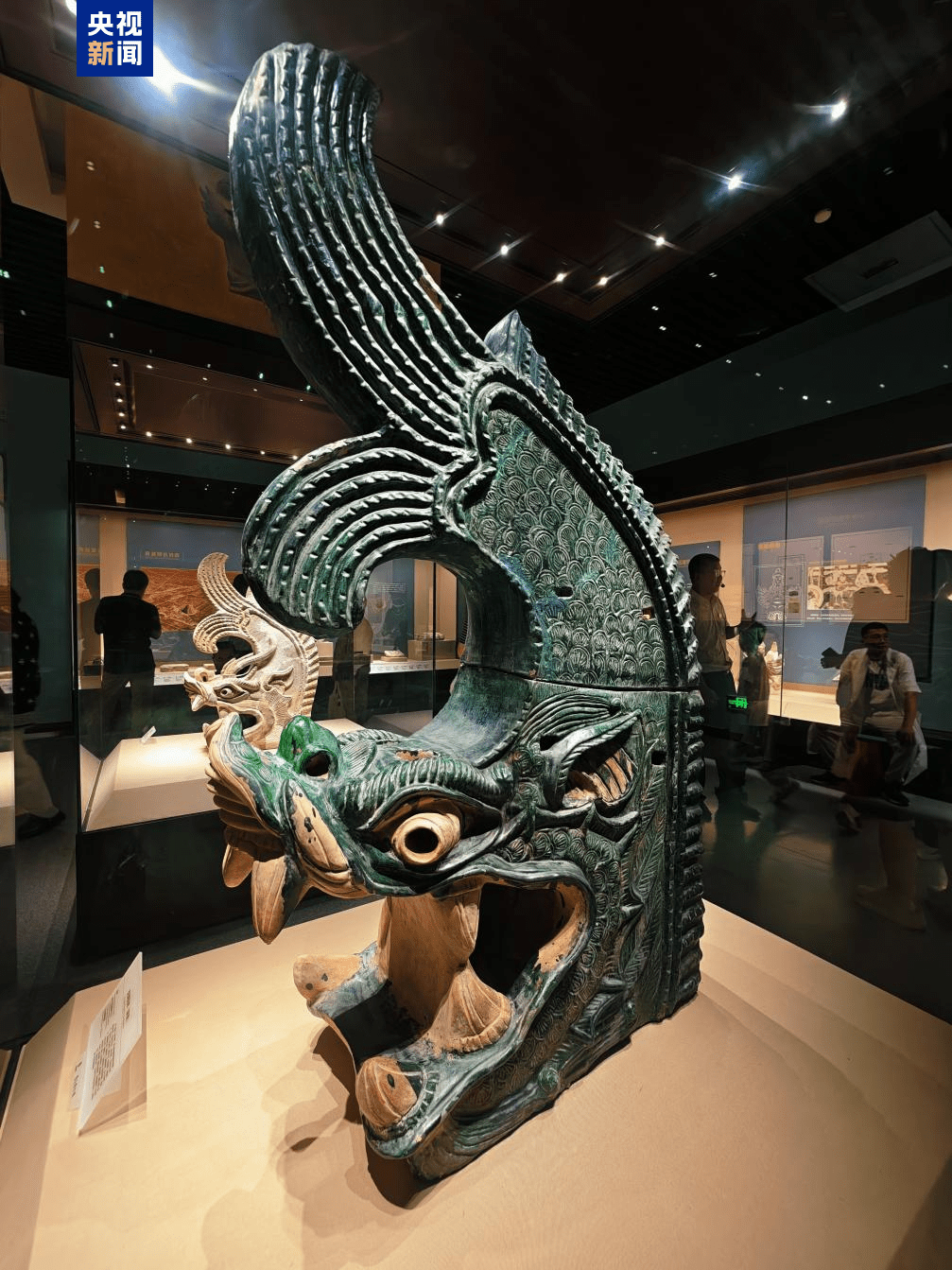

双六の発展とともに、ボードや駒のデザインも多様化しました。例えば、伝説や神話に基づいたイラストが盤面に描かれ、プレイヤーがその物語を楽しみながら遊ぶことができるようになりました。また、地理や文化に応じたさまざまなバリエーションも生まれました。中国では「ボードゲーム」として、スゴロクは社会の中で広く楽しまれていました。

1.2 日本への伝来

双六が日本に伝わったのは、平安時代のことだとされています。日本に到着した際、双六はとても人気のある娯楽となり、特に貴族たちの間で流行しました。その後、江戸時代には、庶民に広がり、街中でも遊ばれるようになりました。江戸の庶民は、双六を楽しみながら地元の祭りや行事に参加することで、生活に彩りを加えていました。

「すごろく」の日本語表記も、当時の文化や言語の流れを反映しています。日本では、独自のルールや盤面のデザインが作られ、各地域ごとに異なるスタイルが見られます。例えば、花札を用いることで季節感を表現したり、地域の特産物をテーマにした盤面が作成されたりしました。このように、日本独自の文化が双六を通じて育まれてきたのです。

1.3 文化的背景

双六は、娯楽だけでなく、社会的な役割を果たしてきました。歴史的に見ても、家族や友人が集まって遊ぶことで、コミュニケーションの場となり、絆を深める重要な要素となっていました。特に、季節の行事や祭りにおいては、皆で集まって双六を楽しむことで、地域の人々が協力し合う姿が見られました。

また、双六は単なる遊びにとどまらず、哲学的な意味合いも持っています。運や運命に対する考え方が反映されており、勝ち負けを通じて人生のメッセージを学ぶ場ともなっています。特に、中国の古代思想では、運や幸運は人間の手から離れた存在とされ、双六はその象徴として意義深いものと捉えられてきました。

2. 双六の遊び方

2.1 ルールと基本的なプレイ法

双六の基本的なルールはシンプルで、サイコロを振り出た目の数だけ進むというものです。プレイヤーは自分の駒を盤面上の目的地に向けて進ませるために、戦略を立てたり、他のプレイヤーとの競争に勝ったりします。この簡単さが多くの人にとって魅力的であり、老若男女問わず楽しむことができます。

中には、特別なマス目が存在し、そのマスに止まることで特別な効果が発生する場合もあります。例えば、もう一度サイコロを振ることができたり、駒を進めるためのボーナスが与えられたりします。そのため、プレイヤーはただ進むだけでなく、状況に応じた戦略や判断を求められるようになっています。

2.2 道具と盤面のデザイン

双六を楽しむためには、特別な道具が必要です。伝統的な双六のボードは、木製や紙製の場合が多く、色鮮やかなデザインが施されています。盤面には多くのマスが描かれ、それぞれに意味が込められています。たとえば、春や秋、季節を感じさせるイラストや、時には神話のキャラクターが描かれていることもあります。

また、駒の種類も多岐にわたります。木製の駒や、陶器の駒、さらには手作りの特別な駒まで、それぞれに個性があります。これらの道具は、遊ぶ時だけではなく、観賞用としても楽しむことができ、生涯愛用されることもあります。こうした美しいデザインは、双六を一つのアートとして楽しむ要素を与えています。

2.3 遊び方のバリエーション

地域によって、双六にはさまざまなバリエーションがあります。例えば、日本では、特定のテーマや行事に基づく双六が存在し、特定の季節やお祭りに合わせた特別な版が作られることがよくあります。これにより、プレイヤーは遊びながら、その地域の文化や伝統を学ぶことができるのです。

また、双六の遊び方においても、グループでのプレイを楽しむことができる形式が増えています。友人や家族と協力したり、対戦したりすることで、より深いコミュニケーションが生まれます。このようなバリエーションは、双六を単なるゲームから社会的なイベントへと昇華させる役割を果たしています。

3. 双六と日本文化

3.1 双六と季節の行事

双六は日本の季節行事と密接に関連しています。特に「お正月」など、特別な日には、家族や友人とともに双六を楽しむことが伝統となっています。このような場では、遊びながら親睦を深めることができ、お互いの運を祈るという文化的な意味も含まれています。

また、春や秋の収穫祭など、地域のイベントにおいても双六が行われることがあります。このような行事は、地域の人々が集まり、共同で楽しむ貴重な機会でもあり、代々引き継がれる伝統としても大切にされています。双六を通じて受け継がれる文化や価値観は、地域のアイデンティティを形成する要素ともなっています。

3.2 双六における家族の絆

家族とともに双六を遊ぶことは、絆を深める有効な手段です。プレイ中の協力や競争を通じて、家族の理解を深めたり、コミュニケーションを促進することができます。特に子どもたちにとって、双六は親から楽しさや運の概念を学ぶ良い機会となります。

例えば、おじいちゃんやおばあちゃんが孫たちに双六を教える光景は、日本の家庭において見られる非常に温かい姿です。こうした伝承は、遊びを通じて家族の歴史や価値観を次の世代に伝える重要な役割を果たしています。子どもたちは、楽しい時間を過ごすことで、単に遊び方を学ぶだけでなく、家族の愛や文化を感じることができるのです。

3.3 双六と教育的側面

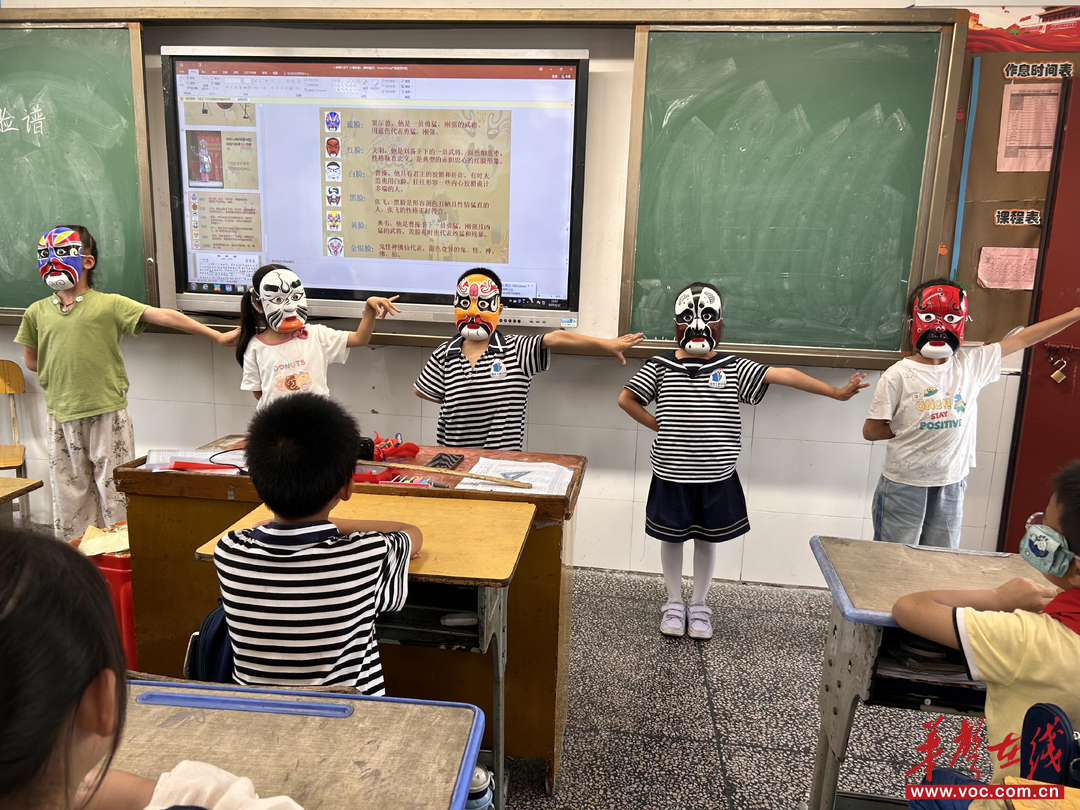

双六は、遊びながら学ぶ教育的な側面もあります。サイコロを振ることでの数の学習や、戦略を立てることで思考力を養うことができます。このように、遊びの中で自然に学びを取り入れることができる点が、教育現場でも注目されています。

また、集団で遊ぶことにより、協力やチームワークの重要性も学べます。勝利を目指す中で、他者とのコミュニケーションスキルを向上させることができます。こうした教育的意義は、双六がただの遊びとして捉えられがちな中で、重要な価値を持つことを示しています。

4. 双六の象徴的意義

4.1 運と幸運の象徴

双六は、運や幸運の象徴とされています。サイコロを振る行為は、偶然の要素が大きく影響することから、運に関する考え方がその遊びに組み込まれています。例えば、特定のマスに止まることで特別な効果が生まれることがあり、その結果として勝敗が決まります。

日本の文化においては、運は非常に大切な要素とされ、特にお正月や祭りの際には幸運を願う風習が見られます。双六をプレイすることで、運が好転することを実感できるため、参加者たちは常にポジティブな気持ちを持つことができます。こうした運の要素は、ただの遊び以上の意味を持つことができるのです。

4.2 成長と挑戦のメタファー

双六は、人生の成長や挑戦のメタファーとしても解釈されます。プレイヤーがゴールを目指して進む過程は、人生における試練や努力を象徴しています。サイコロを振って一歩ずつ進むことは、時には困難に直面することも象徴しており、忍耐力や挑戦する姿勢を学ぶことができます。

特に、試練や困難を乗り越えて目標に到達する過程は、教育的な機会を提供します。子どもたちは、このようにしながら、挑戦に対する考え方を学ぶことができ、その後の人生に役立てることができるのです。このような意味で双六は、単なるゲームとしてだけでなく、人生の教訓をもたらす存在とも言えます。

4.3 文化的アイデンティティとしての双六

双六は、日本人の文化的アイデンティティの一部を形成する重要な要素です。地域ごとに異なるスタイルやルールが存在することは、日本の多様性を示す一つの例です。地域の祭りやイベントで遊ばれる双六は、参加者たちに共通の記憶を与え、その結果、地域の一体感を育むことができます。

また、双六を通じて伝承される価値観や文化も、多くの人々に影響を与えています。例えば、地域の特産物や歴史を題材にした双六は、それぞれの地域の誇りやアイデンティティを育む役割を果たしています。このように、双六は単なる遊びにとどまらず、人々の心に根付いた文化的な象徴となっているのです。

5. 現代における双六の位置づけ

5.1 新しいデジタル媒介における双六

現代社会において、双六はデジタル化の波に乗って新たな形で進化しています。スマートフォンやタブレットを使ったオンライン双六が登場し、物理的なボードを持たずとも手軽に遊べる環境が整っています。これにより、特に若い世代にとっても双六が身近な存在となり、多くの人々が楽しむ機会を得ることができています。

デジタル双六は、オンラインでの対戦や、友人同士のコミュニケーションを促す要素も取り入れられています。これにより、地域を越えた友人とも直接の対面なしで楽しむことができ、双六の持つ楽しさを広める手助けになっています。更に進化を続けるこの形式は、双六の未来の可能性を広げています。

5.2 現代社会との関係

現代の忙しいライフスタイルにおいて、双六は短時間で楽しむことができるため、家庭や友人とのコミュニケーションの場としても適しています。家族や友人たちと一緒に遊ぶことで、ストレスの解消やリラックスの機会を提供しています。このように、双六は現代の社会にも適応した形で、人々の生活に入り込んでいます。

また、アプリやオンラインゲームの普及により興味を持つ人々が増えている一方で、伝統的な双六の魅力も忘れられてはいません。実際に集まって遊ぶことで、世代を超えた交流が生まれ、対面でのコミュニケーションの重要さが再認識されるきっかけともなっています。双六はこうして、過去と現代を結ぶ架け橋の一つとなっているのです。

5.3 次世代への伝承の重要性

双六を次世代に伝えることは、非常に重要な文化的責任です。祖父母から孫へ、親から子へと、双六を通じて文化や価値観が教えられることは、伝統の継承において欠かせない要素です。遊びを通じて、ただ楽しむだけでなく、歴史や文化に対する理解が深まることが期待されます。

また、地域のイベントや学校での活動として、双六を取り入れる試みが増えています。このような場面で双六を遊ぶことは、若い世代にとっての新しい経験となり、それが将来の文化体験に影響を与えることにつながります。こうした努力が、未来への文化の受け継ぎとしての役割を果たすことになるのです。

「終わりに」

双六は、その歴史や遊び方、文化的意義、現代における役割を通じて、私たちの生活に深く根付いていることがわかります。娯楽としてだけでなく、教育やコミュニケーション、文化の継承においても重要な存在です。今後も、この素晴らしい伝統を大切にし、次世代へと引き継いでいくことの重要性が増していくことでしょう。双六を通じて、家族や友人との絆を深め、地域の文化を大切にすることが、私たちに求められる責任であり、未来の幸運につながる道と言えるのではないでしょうか。