漢字は単なる文字以上のものであり、長い歴史を通じて中国や日本の文化、言語、思想に深い影響を与えてきました。その中で特に「送り仮名」は、日本語における漢字の使い方において非常に重要な役割を果たしています。送り仮名が正しく理解され、使用されることで、言語の表現が豊かになり、明瞭度も増します。これから、送り仮名の定義とその役割について詳しく探っていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は約3500年前に中国で誕生し、最初は絵文字のような形で、物や概念を表現するために使用されました。この初期の漢字は、具体的な物体を描写するものであり、時間が経つにつれ、様々な形に発展していきました。社会が進化するにつれて、漢字もまた文字としての機能を広げていきました。古代中国の王朝が変わることにより、漢字は様々な地域で異なる影響を受け、進化していくことになります。

宗教や哲学も漢字の発展に重要な影響を与えました。特に儒教や道教の哲学的概念が漢字に反映されることで、漢字は単なるコミュニケーションのツールを超え、文化や思想を表現する方法になりました。このようにして漢字は、時間と共にその意味を深め、多様な要素を取り込むようになりました。

1.2 漢字の進化と地域差

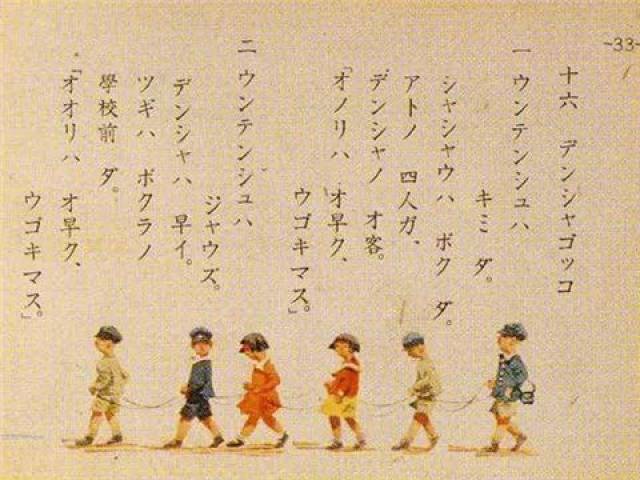

漢字は中国の全土で使われていますが、地域によって異なる発音や使い方が存在します。例えば、中国の広東語や北京語では同じ漢字でも異なる発音をしますし、さらに日本語、韓国語、ベトナム語などでは、漢字がそれぞれ変化して使用されています。日本では平安時代に漢字が伝わり、そこから独自の発展を遂げて、ひらがなやカタカナといった音を表す文字が生まれました。

また、同じ漢字でも地方によって意味が異なることがあります。例えば、「鬼」という漢字は日本では「おに」と読まれ、悪いものの象徴とされていますが、中国では「gui」と呼ばれ、死後の霊を指すことが多いです。このような認識の違いは、漢字が文化や地域に深く根付いていることを示しています。

1.3 漢字の文化的影響

漢字は言語だけでなく、文化や芸術にも大きな影響を与えています。書道などの視覚芸術において、漢字一つ一つが持つ形や意味は、作成者の感情や思想を伝える重要な要素となります。書道は、漢字の美しさを引き出し、見る者に深い印象を与える表現手段として、特に高く評価されています。

文学の面でも、漢字の多様性は活用されています。古典文学や詩においては、漢字を用いることで、独特のリズムや音の響きを生み出しています。運用の仕方により、同じ漢字でもさまざまな解釈が可能であり、深い意味を持たせることができます。このように漢字は、文化の重要な根幹を成す要素となっているのです。

2. 漢字の送り仮名の重要性

2.1 言語の理解を助ける役割

漢字は日本語の重要な部分ですが、単独で使用されるのではなく、送り仮名がつくことで意味が明確になります。送り仮名は、主に動詞や形容詞の語尾に添えられ、どのように読むべきかを示す役割を果たします。例えば、「食べる」という動詞では、「食」という漢字だけでは不完全であり、送り仮名の「べる」が付くことで、この漢字がどのように機能するのかが明確になります。

このように、送り仮名は言語の理解を助ける要素となり、特に日本語を学ぶ際には不可欠です。日本語の特性上、同じ漢字が異なる意味を持つことが多いため、送り仮名によって文脈が理解しやすくなります。特に、同じ漢字の使い方が異なる状況において、送り仮名は読者にとって非常に重要なヒントを提供します。

2.2 読みの明確化と表記の一貫性

送り仮名は、言語の表記一貫性にも寄与しています。同じ漢字を使用する場合でも、送り仮名の有無がその意味や使い方に影響することがあります。例えば、「走る」という動詞の送り仮名がなければ、どのように発音すべきか分からない場合がありますが、「走る」と書かれていると、即座に動作を理解できます。

さらに、送り仮名は、異なる表現を区別する手助けをします。例えば「行く」という動詞は、「行かない」と否定形にする際も、送り仮名があるからこそ一貫して理解できるのです。これにより、語の変化がスムーズに行われ、読み手は文脈に集中することができます。

2.3 日本語教育における位置づけ

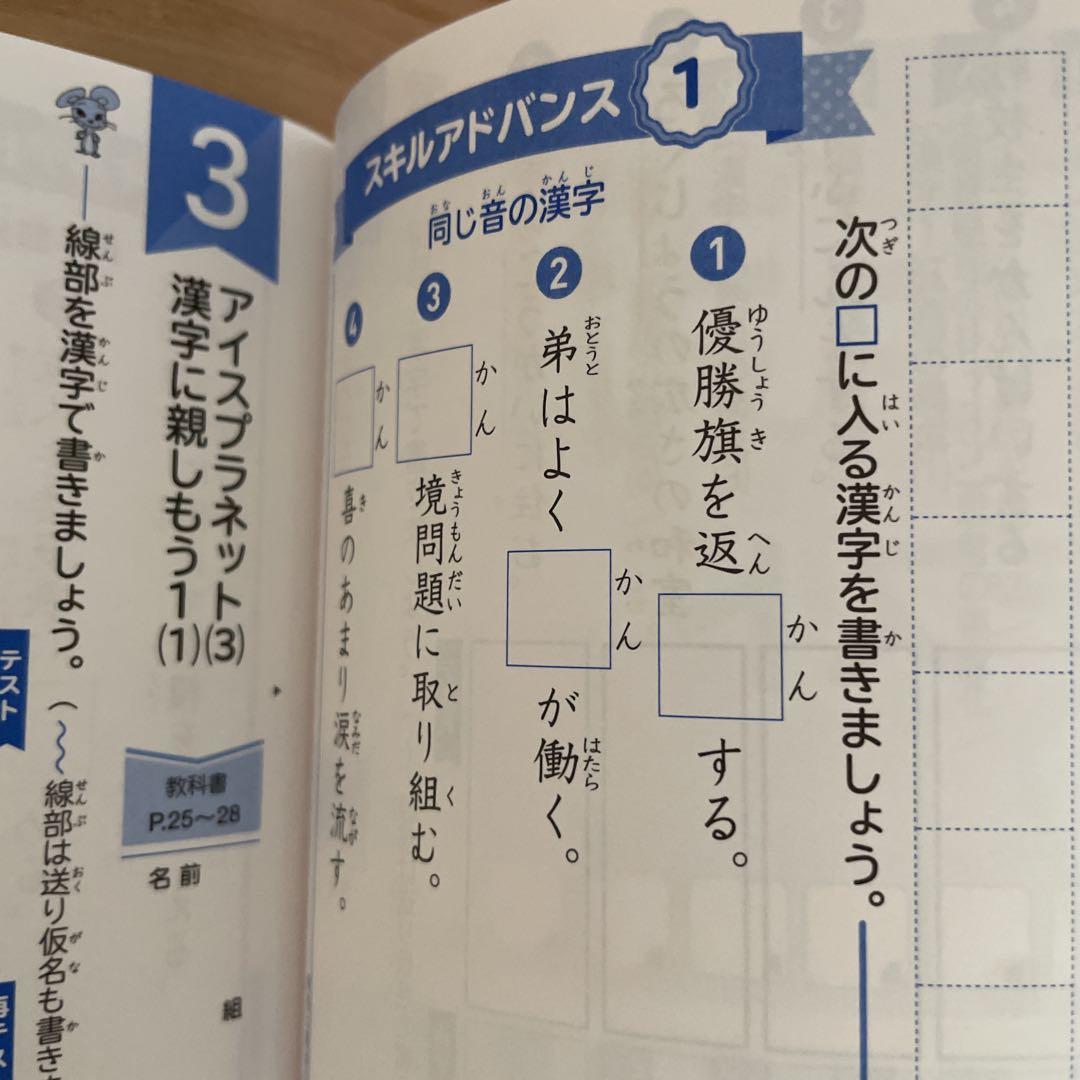

日本語教育において、送り仮名の理解は重要な課題となっています。特に外国人の学習者にとって、漢字だけの日本語文章には馴染みがないため、送り仮名の存在は言語の正確な理解に極めて重要です。学習者が送り仮名を理解することで、彼らの言語習得が一層進むことが期待されます。

そのため、日本語教育では、漢字とともに送り仮名を学ぶことが推奨されています。多くの教材や教育プログラムにおいては、送り仮名を意識的に使うことで、学生たちが文字だけでなく、意味を含めた言語運用を身につけられるよう工夫されています。送り仮名を通じて、言語をより深く理解し、使用できるようにすることが、教育の目指す大事な目的の一つです。

3. 漢字の送り仮名の定義

3.1 送り仮名とは何か

送り仮名とは、漢字の後ろに付け加えられるひらがなのことを指します。漢字は、その形や意味から特定のアイデアを伝えることはできても、動詞や形容詞の活用形を示すためには本来不十分です。そこで、送り仮名が必要になってきます。送り仮名があることによって、動作の様子や形容詞の程度がわかり、文全体の意味が明確になります。

このように、送り仮名は表記の一部でありながら、文法構造の理解にも寄与しています。また、送り仮名があることで、言葉の使い方やニュアンスも変わり、それが意味を深めたり広げたりすることに繋がるのです。

3.2 使用される場面と事例

送り仮名は、主に動詞や形容詞の活用時に使用されます。例えば、「遊ぶ」と書いた場合、漢字だけでは「遊」という意味を持つことはわかりますが、「遊ぶ」となることで「遊び」という動作の具体的な感じが伝わります。さらに、「楽しい」という表現も、送り仮名が付加されることで、その楽しさの程度や状態がより明確になります。

また、固有名詞や専門用語でも送り仮名が使われることがあります。例えば、「山本」という名字に対しては、送り仮名を加えなくとも意味はわかりますが、業界用語や特定のコンセプトにおいては、送り仮名が加わることでその前提が明確になることがあります。これにより、送り仮名は幅広い場面で使用され、文脈を理解する上で欠かせない存在となっています。

3.3 送り仮名の種類と特徴

送り仮名にはいくつかの種類があり、その使用方法や意味合いに応じて変わります。基本的な送り仮名としては、動詞や形容詞の活用形に付加されるものが一般的です。動詞の場合、たとえば「行く」の読みは「いく」ですが、過去形の「行った」の場合、送り仮名が適用されることで文が完成します。これが「行く」と「行った」が異なる形で表現される理由です。

形容詞においても同様のことがいえ、例えば「美しい」という表現は、形容詞である「美」を基にしていますが、送り仮名の「しい」があることで、この形容詞が持つ意味が補完されます。このように、送り仮名は日本語の文法的な整合性を形成する一環となっています。

送り仮名の特徴としては、その柔軟性が挙げられます。文脈に応じて送り仮名が変動することが多く、それによって言葉の響きやニュアンスが異なってきます。これにより、表現が広がり、同じ漢字であっても、異なる印象を与えることができます。このような多様性は、日本語の魅力の一環でもあります。

4. 漢字の送り仮名の役割

4.1 語彙の多様性と意味の拡張

送り仮名は、語彙の多様性に寄与しており、同じ漢字でも送り仮名によって異なる使い方が可能になります。例えば「働く」という動詞は、送り仮名によって「働かない」や「働いている」など、多様な形に変化させることができます。このような変化により、同じ漢字でも異なる活動内容を表現できることから、文脈に応じた語彙の選択肢が広がります。

また、送り仮名があることで、同じ漢字の異なる意味を強調することもできます。たとえば、「知る」という動詞と「知らない」という形において、送り仮名が変わることで、知識の有無が明確になります。このように、送り仮名を通じて、同じ言葉が持つ多様な側面を強調し、より豊かな表現力を持たせる役割を果たしています。

4.2 文法的機能と文脈の構築

送り仮名は文法的機能を果たすだけでなく、文脈を構築する上でも重要です。文章において、送り仮名が正しく使われることで、読み手は書かれている内容の意図や文脈をスムーズに理解できます。例えば、「考える」と「考えている」という表現において、送り仮名があることでそれぞれの動作の違いがはっきりと示されます。

また、送り仮名があることで文体の安定感も生まれ、文章全体のリズム感が醸成されます。特に詩や文学作品では、このリズム感が重要であり、送り仮名がその役割を果たすことで、読み手に深い印象を与えることができます。つまり、送り仮名は文法的な要素だけでなく、作品全体の美しさや読みやすさをも形成する要素となります。

4.3 読者に与える印象とリズム

送り仮名は、読者が文章に触れる際の印象を大きく左右します。特に評価の対象となる文学作品や商業的な文章において、送り仮名を効果的に使うことで文の流れをスムーズにし、読者に楽しく読み進められる体験を提供できます。このように、送り仮名は単なる文法的要素にとどまらず、書き手の意図を表現する重要な道具となっています。

さらに、送り仮名はストーリーのテンポやリズム感を調整する役割も担っています。文が持つリズム感は、特に耳で読む場合に効果的であり、送り仮名の使い方一つで全体のテンポが変わることがあります。この側面は、特に詩歌や朗読において顕著に表れるため、送り仮名は非常に重要な要素と言えるでしょう。

このように、送り仮名を考慮に入れて文章を作成することで、読み手の受け取り方や理解が変わり、より深いコミュニケーションが可能となるのです。送り仮名の持つ力を理解し、活用することが、言語表現の幅を広げる鍵となります。

5. 漢字の送り仮名の現代的な展望

5.1 デジタル時代における変化

近年、デジタル時代の到来により、漢字の送り仮名の使用方法も変化しています。特にSNSやメッセージアプリでは、短縮された形でのコミュニケーションが多く、送り仮名が省略されることも見られます。このような現象は、特に若者の間で顕著であり、言語のカジュアル化が進んでいます。

しかし、送り仮名の省略が進むことで、行間の読みや文脈が失われるリスクもあります。また、この変化は、日本語の標準的な使い方から逸脱する可能性があり、将来的には文法的な整合性が揺らぎかねません。このため、送り仮名の重要性がこれまで以上に再認識される必要があるでしょう。

一方で、デジタルプラットフォームは新たな表現方法を提供しています。例えば、絵文字やスタンプを使った感情表現は、文章に代わる新しい手段として注目されています。しかし、これらの新しい手法が普及する一方で、送り仮名を意識した伝達方法も求められていることが重要です。

5.2 若者の言語使用と送り仮名

若者の言語使用において、送り仮名は以前ほど重視されなくなってきている傾向があります。特にスマートフォンを使用する場面では、タイピングの効率を優先し、送り仮名を省略することが一般化しています。これにより、文の正確さが損なわれ、誤解を招く可能性も増しています。

一方で、若い世代はSNSやオンラインコミュニティにおいて独自の言語スタイルを確立しているため、送り仮名の使い方もそれに合わせて柔軟に変化していることがあります。若者が自分のスタイルを理解し、責任を持って言語を使用することが、今後ますます重要になってきます。教育現場でも、若者に合った形で送り仮名の重要性を教える方法が求められています。

5.3 今後の教育に対する影響

送り仮名の使用法は、教育においても重要な要素です。若者の言語使用の変化に伴って、日本語教育のカリキュラムには新たな工夫が必要です。具体的には、送り仮名の重要性を理解させつつ、デジタル世代に合った表記スタイルを学ばせることが求められています。

また、学校教育だけでなく、家庭やコミュニティにおいても送り仮名の使い方を意識したコミュニケーションが奨励される必要があります。例えば、親が子どもに対して、送り仮名使いの重要性を示しながら言葉の使い方を教えることで、言語の豊かさを次代に引き継ぐ基盤を作ることができます。

このように、送り仮名が果たす役割は今後も大変重要であり、未来の教育や文化においてもその意味を再評価し続けていくべきです。今後の日本語教育においては、送り仮名を意識した教育が、より広範な言語能力の向上に繋がるでしょう。

6. まとめ

6.1 漢字の送り仮名の重要性の再確認

本記事では、漢字の送り仮名についてその定義や役割、そして現代における展望について詳しく考察しました。送り仮名は、ただの文法的要素ではなく、言語の理解を深め、表現力を豊かにする重要な要素であることが再確認できました。特に日本語としての表記の一貫性を保つ役割は非常に大きく、これがないと多くの意味が失われてしまうことも理解できました。

6.2 未来への課題と展望

未来においては、デジタル時代の影響を受けつつも、送り仮名の重要性を再認識し、教育やコミュニケーションにおいて適切に取り入れていくことが課題となります。また、言語使用が変化する中で、送り仮名の価値を失わないために、若者教育における工夫が益々重要になるでしょう。

6.3 漢字文化の継承と発展

漢字とその送り仮名が持つ文化的意義を理解し、それを次世代へと伝えていく努力は、今後ますます重要です。漢字文化の継承を通じて、言語の豊かさを享受し続け、多様な表現を育むことが、私たちの責任でもあるといえるでしょう。将来に向けて、送り仮名を含めた漢字の教育や利用方法を見直し、さらなる発展を遂げることを期待したいと思います。

終わりに、送り仮名が日本語の一部であることを再確認することで、私たちは言葉の力に気づくと同時に、その使い方に対してより深く考える機会を持つことができるのです。今後も新しい言語環境の中で、送り仮名の存在意義をしっかりと見極め、生かしていくことが求められます。