書道における技法と道具

書道は、中国の文化や歴史、精神性が反映された芸術形式であり、漢字という文字の美しさを追求するものです。書道における技法と道具は、単なる筆記方法や文具の使い方にとどまらず、作品の精神的な深さや芸術性を形作る重要な要素となります。この文章では、書道を行う上で欠かせない技術や道具について、さまざまな角度から掘り下げていきます。

1. 漢字の起源と書道の技法

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は古代中国で生まれ、約3000年以上の歴史を持っています。漢字の起源は商代の甲骨文字にまで遡り、この時代に人々は祖先や神々への祈りや記録を文字で表現しました。この甲骨文字は、神託を受ける際に亀の甲羅や牛の肩甲骨に刻まれていました。これが漢字の始まりであり、象形文字としての特徴が色濃く残っています。

その後、漢字は時代とともに変化し、周代には青銅器に刻まれた金文が登場しました。この金文は、神聖な儀式や記念碑として利用され、さらに工芸としての価値も高まりました。漢字が進化することで、他の書道の技術も発展し、現代の書道に繋がる基盤が築かれたのです。

漢字の歴史的背景を考えることで、書道がいかに深い文化的意義を持つかが理解できます。書道はただの文字を書く行為ではなく、歴史や精神を表現するための重要な手段となっています。

1.2 象形文字と漢字の関係

漢字の特徴の一つは、象形文字に由来している点です。象形文字は、物体や概念を描写したその形から成り立っています。たとえば、「山」という漢字は、山の形を模しており、一目でその意味を伝えることができます。この象形的な特性は、書道においても重要な役割を果たします。

書道では、漢字の形状や線の流れがその文字の本質を表現します。簡素な形から複雑な書体まで、漢字の個々の文字はそれぞれ異なる感情や印象を与えることができ、書道家はこの形を巧みに操ります。また、象形文字の持つ視覚的な特徴を意識することで、書道において独自のスタイルを確立することができます。

このように、象形文字と漢字の関係は、書道の技法に大きな影響を与えています。書道家たちは、漢字の象形的な起源を重んじ、それを現代の作品に生かすことで、深いメッセージを伝えています。

1.3 漢字の進化過程

漢字は、先秦時代から漢代、唐代、さらには宋代へと進化を遂げてきました。文字の形は常に変化し、時代背景や社会情勢の影響を受けることで、その姿を変えていきました。例えば、漢代には楷書が普及し、文字が洗練されていきました。これは、より多くの人々が文字を使いやすくするための工夫でもありました。

特に、唐代の「太宗」の時代には、書道が盛んに行われ、数多くの書道家が登場しました。彼らは、漢字の形を単に書くのではなく、感情を伝えるための手段とし、様々なスタイルを確立しました。書道は、単なる文字の記述ではなく、芸術表現へと昇華していったのです。

また、宋代には「行書」や「草書」といった新しいスタイルが誕生し、これらは書道の表現力をさらに豊かにしました。このような漢字の進化の過程は、書道を通じて文化や芸術の発展に寄与し、今日の書道にも大きな影響を及ぼしています。

2. 漢字と書道の歴史

2.1 書道の起源

書道の起源は、古代の文書の記録や儀礼にあります。古代中国では、文書作成や記録が必要不可欠で、そのために文字が使われていました。このような文字を書く行為が、次第に芸術的な表現へと発展していったのです。

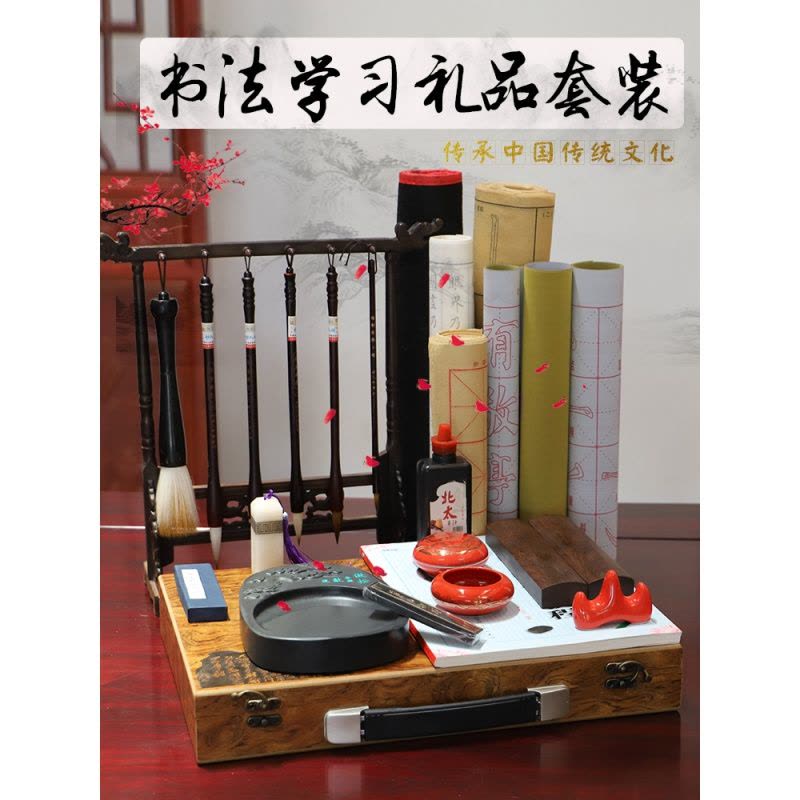

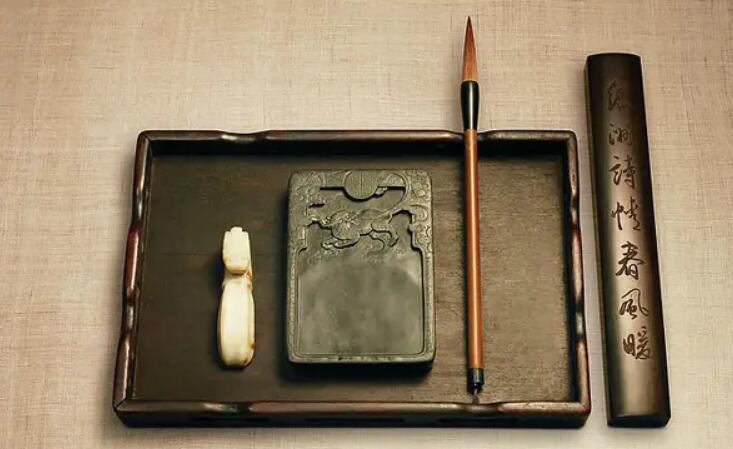

書道が本格的に発展したのは、漢代からです。この時代には、文字を書く技術が重視され、書道は一つの専門技術として認識されるようになりました。特に、書道を支えるための文房四宝(筆、墨、硯、和紙)の使用が確立され、書の技法が体系化されていきました。

書道の起源を知ることで、今日の書道の深い歴史的基盤が理解できます。書道は、単なる文字の記述から始まり、文化や精神性を表現する一つのアートとして確立されたのです。

2.2 書道の発展と流派

書道の歴史の中で、多くの流派が誕生しました。その中で最も有名なのは、王羲之が創始した「行書」や「草書」です。王羲之の作品は、流麗でありながら力強い筆致を持ち、多くの書道家に影響を与えました。

また、唐代には「楷書」と「行書」が広く使用され、特に楷書はその読みやすさからさまざまな場面で利用されるようになりました。書道はただの技術ではなく、書の作品が持つ意味や感情が重要視されるようになり、それぞれの流派がその特性を活かした独自のスタイルを持つようになりました。

これに伴い、書道は大学や教育機関でも教えられるようになり、書道を通じて文化を継承することが重要視されています。これらの流派は、現代の書道に大きな影響を与え続けており、書道の多様性を表現する要素となっています。

2.3 重要な書道家とその影響

書道において、歴史的に重要な書道家は数多くいます。その中でも、王羲之は書道家の中で最も尊敬されている人物の一人です。彼の書法は非常に優雅で、現代の書道家にも強い影響を与えています。彼の作品である「蘭亭序」は、書道の名作として広く知られています。

その後、唐代の顔真卿、宋代の米芾、元代の黄庭堅なども重要な書道家として名を馳せました。彼らはそれぞれ独自のスタイルを確立し、多くの後続の書道家たちに影響を与えました。特に、顔真卿の文字は力強く、厳格さを感じさせるものであり、今でも多くの若い書道家によって模倣されています。

現代においても多くの書道家が活動しており、彼らは過去の伝統を受け継ぎつつ、新しい表現を追求しています。このように、歴史的な書道家たちの影響は、現在の書道シーンにも色濃く残っています。

3. 書道における技法

3.1 基本的な技術

書道における基本的な技術は、まず筆の持ち方と動かし方です。筆を持つ際は、軽やかに、そして自由に動かすことが求められます。手首を柔らかく保ちながら、筆先を紙に軽く触れさせることで、文字が生き生きとした印象を与えます。

また、文字を書く際には、ゆっくりとした呼吸が重要です。息を整え、心を落ち着かせることで、より集中して書道に取り組むことができます。これにより、筆を運ぶ手にも力が入り過ぎず、自然な流れが生まれます。

さらに、書道には「筆順」があり、各文字における正しい筆の運び方が決まっています。この筆順をマスターすることは、書道を学ぶ上での基本中の基本です。正しい筆順を理解することで、文字が持つ形の美しさを正確に表現することができるのです。

3.2 筆の使い方

筆の使い方は、書道の技法において非常に重要な要素です。書道にはさまざまなタイプの筆がありますが、一般的には「太筆」と「細筆」が用いられます。太筆は、力強さや動きのある線を表現するのに適しており、一方で細筆は緻密な部分や細かい部分を仕上げるのに使われます。

筆を使う際には、筆先の角度や力の入れ具合を意識することが必要です。強く押し付けると、墨が多くつきますが、その分線が太くなり、軟らかい印象を与えることができます。逆に、軽く動かすことで繊細な線を作ることができ、作品に多様な表現を与えることが可能になります。

また、筆を使うリズム感も重要です。筆を動かす際のリズムによって、文字に活力を与えることができます。このリズム感は、練習を重ねることで身につけることができ、自分のスタイルを確立するための鍵となります。

3.3 墨の種類と選び方

墨は書道に欠かせない道具であり、その質や種類によって書の表現が大きく異なります。一般的に使われるのは、純粋な「墨」や「墨汁」です。伝統的な墨は、墨を筆で擦って作るため、書かれた文字に心地良い質感と深みを与えます。

墨の選び方については、書く内容やスタイルに応じて異なります。例えば、抒情的な作品を描く際には、柔らかい黒色の墨を選ぶことで、優しい印象を与えることができます。一方で、力強い印象を与えたい場合には、濃い墨を選ぶことで、文字にエネルギーを感じさせることができます。

さらに、墨の持つ風合いによっても作品の印象が大きく変わります。例えば、高品質の墨を使用することで、書道作品に深みや奥行きを持たせることができます。このように、墨の選び方も書道の技法の一環として、慎重に行うべきなのです。

4. 書道の道具

4.1 筆の種類

書道で使われる筆には、いくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。一般的に使われる筆としては、宛書き用の「毛筆」、娟書きや漢字を書くための「太筆」、細かな部分を書くための「細筆」があります。

毛筆は、通常、獣毛や植物性の素材を使って制作され、柔軟性に富んでいます。これにより、筆先が自然に動き、文字が生き生きとした表情になります。太筆は、特に力強い線を描くのに適しており、大きな文字や表現力のある作品を作る際に重宝します。

細筆は、微細な演出が求められる場合に使用されます。この種類の筆は、特に緻密な部分や細かいディテールを必要とする作品に向いています。各筆の特性を理解し、使い分けることで、書道作品に深みを与えることができます。

4.2 墨と硯の選び方

墨を選ぶ際には、その質や硬さが重要です。書道に使う墨は、一般的には「濃墨」と「薄墨」に分けられます。濃墨は、力強い表現を必要とする場合に使用され、一方で薄墨は、柔らかく淡い印象を与えたい場合に適しています。

硯(すずり)は、墨を擦るための道具であり、書道において非常に重要な役割を果たします。硯の素材や形状も様々で、特に良い硯は、墨をスムーズに擦ることができます。硯の選び方には、個人の好みや書く内容に応じて適切なものを選ぶことが大切です。

墨と硯を選ぶ際には、質感や相性を考慮することが必要です。これにより、作品のクオリティが向上し、筆の運びが滑らかになることで、書道の魅力が高まります。

4.3 和紙の特性と利用

書道に使用される和紙には、いくつかの種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。和紙は、その繊維の状態や仕上がりによって、墨の吸収性や筆の運びに影響を与えます。一般的には、「和式書道用紙」として知られる細かい繊維を持つものが多く使用されます。

和紙の特性を理解することで、より良い書道作品が得られます。たとえば、柔らかい和紙は、墨が広がりやすく、柔らかい印象を与えることができます。一方で、さらっとした手触りの和紙は、シャープで力強い線を表現するのに適しています。

また、和紙を使うことで、書道作品に深みや風合いが生まれます。特に、手作りの和紙は、特有の風合いと個性を持っており、作品に独自の表現力を与えることができます。このように和紙の特性を知ることで、より魅力的な書道作品を作ることができるのです。

5. 書道の現代的意義

5.1 書道と精神的な成長

書道は、技術の習得だけでなく、精神的な成長にも寄与します。書道を行うことで、集中力や忍耐力を養うことができ、その結果として自己の内面を見つめ直すきっかけにもなります。特に、行書や草書などの流れるようなスタイルは、心を落ち着け、心の平穏を得るための手段として認識されています。

書道はまた、心の表現の一つとして求められています。筆を運ぶ動作や、墨を擦る行為は、心のバランスを整え、ストレスを軽減する効果があるとされています。これにより、書道を通じて自分自身を見つめることができ、自己成長に繋がるのです。

さらに、書道は他者と交わるための手段としても活用されます。友人や家族と共に書道を楽しむことで、絆を深め、その過程で互いの感性を共有することができます。このように書道は、精神的な成長だけでなく、人間関係の構築にも役立つのです。

5.2 書道と現代アートの融合

書道は、現代アートとの融合が進んでいます。多くのアーティストが書道の技法や美しさを現代の表現に取り入れ、新しいアート作品を生み出しています。特に、書道の持つラインや形状は、現代アートの重要な要素として再評価されています。

現代アートでの書道の取り入れ方は多様で、彫刻や絵画、インスタレーションなど様々なスタイルで表現されています。書道の流れる線や力強い筆致は、現代アートにおいてもその美しさが際立っており、鑑賞者に強い印象を与えます。

書道と現代アートの融合により、書道は新しい価値を持ち、再び注目を集めています。伝統的な技術が現代の感覚と結びつくことで、書道は新たな表現の可能性を拓いているのです。

5.3 日本における書道の普及と教育

日本において書道は、学校教育においても重要な位置を占めています。多くの学校で書道の授業が行われ、学生たちは書道を通じて日本の文化や伝統に触れる機会を得ています。このような教育を通じて、子供たちは日本の書道の美しさや価値を学ぶことができます。

さらに、地域の書道教室や公文書道教室も盛況に行われており、広範な年齢層にわたって背後にある文化を学ぶための機会が提供されています。これにより、書道は次世代へと受け継がれ、独自の文化として根づいています。

書道の普及活動は、オンラインでも進展しています。SNSを通じて、書道の美しい作品や技術が広まり、多くの人々が書道に興味を持つようになっています。こうした流れは、書道の未来に希望を与え、新しい世代の書道家の誕生につながっています。

「終わりに」

書道における技法と道具は、単なる文字を書くための手段ではなく、文化や精神を表現するための大切な要素です。ここでご紹介した内容を通じて、書道の奥深い世界やその魅力について少しでも理解を深めていただけたら幸いです。書道は、過去の伝統と現代の文化を結びつけながら、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。