書道は中国文化における重要な表現方法であり、漢字の起源やその発展とも深い関わりがあります。本記事では、書道作品の評価基準と鑑賞法について詳しく探求し、書道の独自の美しさや深い意味を理解するための手助けをしたいと思います。以下の内容では、書道の歴史、評価基準、そして鑑賞の視点を具体的に解説していきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 甲骨文字の発見

甲骨文字は、古代中国において商代(紀元前16世紀~紀元前11世紀)の祭祀や占いの記録に使われていた漢字の原型です。この文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれており、その発見は19世紀末の河南省安陽で行われました。甲骨文字の発見は、漢字の起源を理解する上で非常に重要な出来事であり、これにより古代人の思想や信仰、社会生活が浮かび上がってきました。

甲骨文字は、象形文字としての性質を持ち、具体的な物を描写する形がそのまま文字として機能しています。例えば、「水」を表す文字は、水の流れを想起させるような波の形をしております。これに対し、漢字は時間とともに抽象化され、単なる象形から表音に変化していきます。この過程は、漢字の発展を支える重要な要素となっています。

1.2 漢字の初期の形態

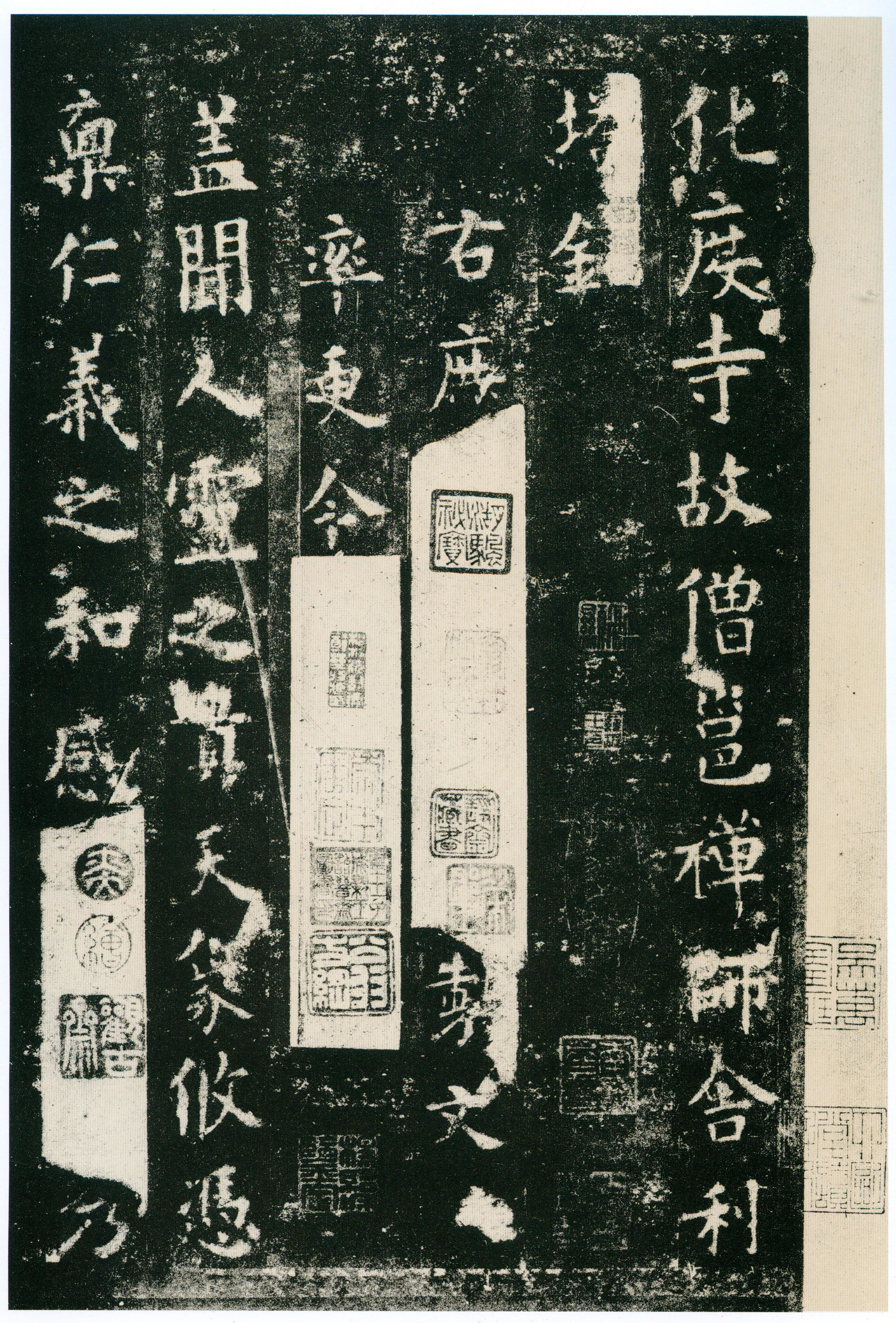

漢字は、甲骨文字から青銅器時代の金文、さらに漢代の篆書といったさまざまな形態を経て、多様なスタイルが生まれました。特に、篆書は複雑で装飾的なスタイルを特徴とし、書道家たちにとって魅力的な表現手段となりました。篆書は、視覚的に美しいだけでなく、その表現の自由度も高く、書道の基礎を成しています。このような多様性は、後の書道に多大な影響を与えました。

また、漢字の形はその機能に応じて変化していきますが、変化の過程においても「意味」を失わないように工夫されています。このように、漢字は単なる文字ではなく、文化や歴史の記録としての役割も果たしています。そのため、漢字を理解する際には、その背景にある歴史や文化の深さにも目を向けることが重要です。

1.3 漢字の伝播と変遷

漢字は中国国内だけではなく、東アジア全体に伝播しました。日本、韓国、ベトナムなどの国々での漢字の使用は、各地の文化に深い影響を与えました。日本では、9世紀ごろから漢字が使われ始め、やがてひらがなやカタカナといった表音文字が併用されるようになりました。韓国でも、漢字は長い間使用され続け、現在でも学問や文学の分野で重要な位置を占めています。

漢字がどのように他の文化に適応していくのかを考えると、書道のスタイルもまたそれぞれの文化に適応した様子が伺えます。たとえば、日本の書道は、日本独自の美意識を取り入れ、柔らかな線や独特なスタイルが特徴となっています。こうした文化の交差は、書道の表現をさらに豊かにする要素となっているのです。

2. 漢字と書道の歴史

2.1 書道の発展過程

書道の起源は、漢字が誕生した時期に遡りますが、その本格的な発展は後の時代において見られます。特に、隋唐時代(581年~907年)には書道が大いに栄え、多くの著名な書道家が登場しました。この時代には、王羲之や顔真卿といった書道巨匠が現れ、彼らのスタイルは今なお多くの人々に影響を与えています。

王羲之は「書聖」と称され、特に「蘭亭序」は彼の代表作として知られています。この作品は、草書の美しさを際立たせるものとして、多くの書道愛好者に愛されています。その流麗な線は、ただ美しいだけでなく、感情が豊かに表現されているため、見る者を魅了します。また、顔真卿は力強い筆致で知られ、その作品は官僚の模範ともされました。彼の書風は、当時の社会状況や道徳観を反映していると考えられています。

2.2 各時代の書道家とそのスタイル

書道は時代とともに別々のスタイルを発展させてきました。宋代(960年~1279年)には、より写実的な風景や文人の思想が表現された作品が多く見られ、書道と絵画は密接に関連しあうようになりました。この時期には、文人たちが自身の思想や感情を筆に込めて表現することが重視されました。

また、元代(1271年~1368年)や明代(1368年~1644年)には、より自由な書風が流行し、特に沈尹默や米芾などの書道家によって新たな技術やアイデアが取り入れられました。彼らは、伝統を重んじながらも、革新を追求し続け、書道の幅を広げました。書道は単なる表現方法にとどまらず、書道家の個性や哲学が色濃く反映されるアートとなっていきました。

2.3 書道と文化の関係

書道は文化の重要な一部であり、中国の文学や哲学、歴史とも切り離せない関係にあります。書道を通じて、古代の文人たちは自らの思想や価値観を伝えようとしました。例えば、道教や儒教の教えは、書道の背後にある思想や精神性に深く影響を与えています。また、書道の技術は、単なる技術習得に留まらず、心の修行としても捉えられてきました。

さらに、書道は人々のコミュニケーションの手段ともなり、贈り物やメッセージの一部として、特別な意味を持つことがありました。特に、書道による手紙や詩は、相手への思いやりや敬意を示す方法として広まりました。このように書道は、時代を超えて人々の心をつなぐ重要な役割を果たしてきたのです。

3. 書道作品の評価基準

3.1 技術的要素

書道作品は、まずその技術的要素が評価されるべきです。筆使いや墨の濃淡、紙との融合など、書道における技術は非常に重要であり、これによって作品のクオリティが大きく左右されます。例えば、筆の運び方一つを取っても、柔らかい筆圧で流れるように書かれた線は、力強さと優雅さを併せ持つ作品を生み出します。

また、漢字の構成や形、バランスも評価のポイントとなります。書道は単なる文字の描写ではなく、画面全体のバランスを考えながら表現する芸術です。これにより、見る人に対する視覚的な刺激が生まれ、作品全体に調和が保たれるのです。これらの技術的要素が高い次元で結びついていることが、評価において不可欠な条件と言えるでしょう。

3.2 芸術的表現

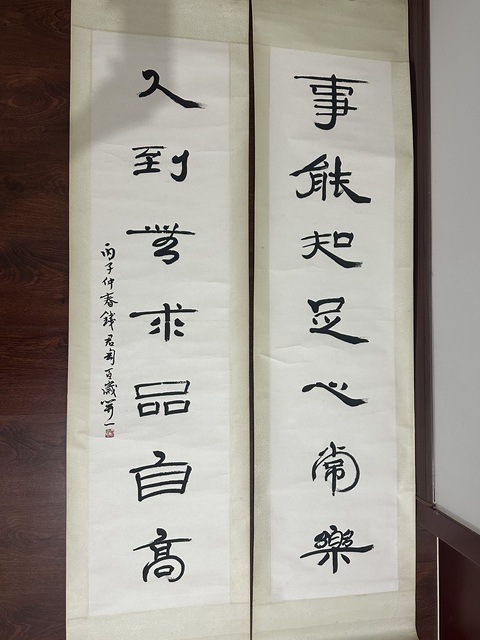

作品の芸術性も評判を決定する重要な要素です。書道は、書き手の感情や思想を表現する手段であり、単なる技術にとどまらず、深い理念や美しさが求められます。例えば、墨の使い方や線の滑らかさは、書き手の心情を反映し、鑑賞者に感動を与える作品へと昇華させます。

また、作品のテーマや内容も評価ポイントとして挙げられます。詩句を書いた場合、その言葉の選び方や響き、情緒が鑑賞者の心に影響を与えます。例えば、古典的な詩を基にした作品は、多くの人に共感を与えることができます。このように、書道作品は一つの芸術として、政治や社会、文化における反響を考慮されて評価されるべきです。

3.3 書道の精神性

書道作品には、しばしば精神性が宿ります。書道は、技術と美の追求だけでなく、書き手の内面的な成長や心のあり方を象徴するものであり、自身の思想や哲学を表現する媒体でもあります。古来から、書道は「心を白くし、筆を動かすことによって自己を見つめる」方法とされ、精神的な修練として位置づけられてきました。

このような精神性は、作品に対する鑑賞者の受け止め方にも影響を与えます。書道作品を触れることで、その作品に込められた筆者の精神や考え方を感じ取ることができるのです。これにより、作品に対する鑑賞者自身の心情や感覚もまた深く影響を受け、より豊かな鑑賞体験が生まれます。

4. 書道の鑑賞法

4.1 書道作品の観察ポイント

書道作品を鑑賞する際、いくつかの観察ポイントを意識するとより深い理解が得られます。まず、筆の動きや流れに注目してみてください。書道家がどのように筆を運んだのか、力の入れ具合やタイミングには非常に多くの意味が込められています。また、線が太くなったり細くなったりする部分には、感情や意図が反映されていることが多いため、その変化を感じ取ることで作品の奥深さを味わうことができます。

次に、作品全体のバランスや構成にも目を向けるべきです。書道は、文字の美しさだけでなく、全体のフォルムや空間の使い方にも重点を置いています。横書きと縦書きの異なるレイアウト、文字の配置の揺らぎ、空白の扱いなど、これらの要素がどのように調和しているかを観察することで、書道作品の真髄に迫ることができます。

4.2 書の背景と歴史を考慮する

書道作品を鑑賞する際、その作品がどの時代に作られ、どのような背景を持っているかを考慮することも重要です。時代ごとに書道の様式や流行が異なるため、作品の時代的背景を知ることで、作品が持つ意味や意図をより深く理解することができます。

さらに、書道家の人生や作品に込められた個人的な物語にも注目してみましょう。書道家がどのような経験や哲学を持って作品を創作したのかを知ることで、作品に対する理解は深まります。歴史的背景だけでなく、書道家自身の心情も鑑賞体験の豊かさを増す要素となります。

4.3 観賞者の役割と感受性

観賞者は、ただ作品を見るだけでなく、鑑賞を通じて自身の心情を反映する役割を持っています。書道作品に触れることで、自分自身の感受性や考え方が影響を受け、書道家の意図やメッセージをより深く感じ取ることができます。作品を鑑賞する際には、時間をかけてじっくりと見つめ、その感情を受け入れる姿勢が大切です。

また、他の鑑賞者との対話も有意義です。作品を見た際の感想や感情を他者と共有することで、新たな視点や理解を得ることができます。書道は個性的なアートですが、その美しさや意味は、見る人々の心に共鳴するものでもあります。そのため、他者との共有が書道鑑賞の魅力をさらに引き立ててくれます。

5. 書道の現代的意義

5.1 現代社会における書道の役割

現代社会において書道は、ただの文化遺産ではなく、意義深いアートとしての役割を果たしています。デジタル化が進み、文字が簡素化される中で、書道は手書きの美しさや個性を再認識させる存在となっています。書道の持つ力強い表現力は、現代の忙しい生活や感情の複雑さに対する癒しや落ち着きを提供することができます。

また、書道はコミュニケーションの一環でもあります。多くの人がSNSやオンラインでメッセージを送る中、手書きのメッセージやカードが特別な意味を持つことがあります。手書きの文字には、書き手の思いや感情が直接表れるため、より親密で温かいコミュニケーションの手段となるのです。

5.2 書道教育の重要性

書道教育は、単に技術を学ぶだけでなく、人格的な成長にも寄与します。特に、書道を通じて集中力や忍耐力を養うことができ、精神的な鍛錬としても重要視されています。教育現場において書道を取り入れることで、子供たちが心を落ち着け、自分を見つめ直す時間を持つことができます。

また、書道教育は文化遺産を次世代に引き継ぐ役割も果たしています。子供たちが書道を学ぶことで、中国文化への理解が深まり、それが後の世代へ伝わることが期待されます。書道は単なる技術ではなく、文化的なアイデンティティの一部でもあるため、その重要性はますます高まっています。

5.3 書道を通じた文化交流

書道は、国境を越えた文化交流の架け橋でもあります。特に、アジア諸国では共通の漢字文化圏に属し、書道を通じて独自の表現が広がっています。国際的な書道展や交流イベントでは、各国の書道家が技術やスタイルを共有し合い、多様な美を尊重し合います。

このような文化交流は、書道だけでなく、その背後にある思想や文化への理解を深めることにもつながります。書道はただの文字や絵ではなく、人々の思いや文化的な結びつきを感じる媒体として、現代においても大きな役割を果たしています。

終わりに

書道は、漢字の深い歴史や文化的な背景を持つ重要な芸術として、現代社会においても多くの意義を見出されています。その評価基準や鑑賞の仕方を理解することで、書道の奥深さやその魅力をより一層味わうことができるでしょう。書道はただの「文字を書く技術」ではなく、人々の心や思考を表現する美術でもあります。鑑賞者自身がその精神に共鳴し、作品から得られる感動を大切にすることが、書道の真の理解へとつながるのです。書道を通じて、文化の豊かさや人との繋がりを再認識できるこの機会が、多くの人々に訪れることを願ってやみません。