日本の漢字教育の歴史は、文化的な背景や社会的な変化と密接に関連しています。中国で生まれた漢字は、古代日本に伝わり、独自の発展を遂げてきました。この過程では、文化の受容と適応が重要なテーマとなっており、それが日本の教育システムにどのように影響を与えたのかを見ていきましょう。本文では、日本における漢字教育の歴史を詳細に探求し、その背景や意義、さらに国際的な視点からの漢字教育の比較についても考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の成り立ち

漢字は、古代中国で生まれた表意文字であり、その起源は紀元前4世紀ごろにさかのぼります。漢字は、象形文字や指事文字、会意文字、形声文字などの多様な成り立ちを持ち、これが文字の発展を促してきました。象形文字は、物の形を描いたもので、例えば「山」は山の形を表しています。指事文字は、抽象的な概念を表わすために作られたもので、「上」や「下」のような文字が含まれます。

また、会意文字は二つ以上の漢字を組み合わせて新たな意味を創出するもので、「明」(日 + 月)や「好」(女 + 子)といった例があります。形声文字は、音を表す部分と意味を表す部分を組み合わせたもので、多くの漢字がこの形で造られました。このように、漢字は多様な形で成り立ち、その結果として、非常に豊かで複雑な表現力を持つ文字体系となりました。

1.2 漢字の歴史的変遷

漢字は、中国の歴史と共に大きく変遷してきました。時代ごとに新しい文字や変化した漢字が誕生し、それが地域による方言や文化的背景によっても異なる形で受け入れられました。漢字は、漢王朝の時代に確立され、その後の魏晋南北朝、隋唐時代にさらに発展を遂げました。

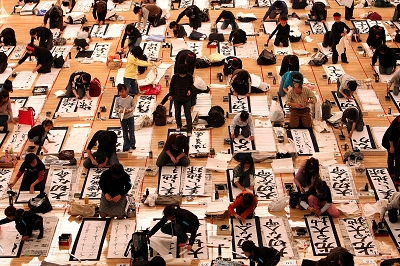

特に、隋唐時代には、漢字の書き方や読み方に関する学校が設立され、漢字教育が制度化されていきました。この時期、多くの書道家が登場し、漢字の美しさが評価されるようになりました。平安時代になると、日本への漢字の伝播が進み、その後の日本文化に多大な影響を与えることになります。

1.3 現代における漢字の役割

近代以降、漢字は日本語の中で重要な役割を果たし続けています。現在、日本の教育システムにおいては、小学校から中学校、高校、さらには大学に至るまで、漢字は必須科目の一部とされています。現代の漢字は、教育の中で知識や文化の伝達にとって不可欠なものであり、また、情報社会の中で漢字を基にしたコミュニケーションが求められています。

また、漢字は単なる文字以上の意味を持ち、日本の文化やアイデンティティを形成する要素としての役割も果たしています。そのため、漢字の教育は日本社会において重要視され、将来的にもその意義は変わることがないでしょう。次に、漢字教育の重要性について具体的に見ていきます。

2. 漢字教育の重要性

2.1 漢字教育の目的

漢字教育の主な目的は、漢字の読み書きだけではなく、言葉の意味を理解し、文化を受け継ぐことにあります。具体的には、漢字は日本語の中で使用される多くの言葉の基盤を形成しており、正確な理解が求められます。例えば、「学ぶ」という言葉には「学」と「ぶ」という二つの部分があり、それらがどのように機能するのかを知ることで、日本語の文法や語彙を深く理解することができます。

さらに、漢字を学ぶことで、学生たちは自己表現を豊かにします。漢字の持つ意味や音の違いを知ることで、感情やニュアンスをより正確に伝えることが可能になります。このように、漢字教育は言語能力の向上だけでなく、思考力や表現力の発展にも寄与します。

2.2 漢字教育がもたらす効果

漢字教育はまた、生徒に自己肯定感や思考力を育む効果があります。漢字を学び、書くことで成功体験を積み重ねることができ、それが自信につながります。例えば、最初は難しく感じる漢字も、正しく書けるようになることで大きな達成感を得られます。このような経験は、生徒にとっての学習へのモチベーションを高める要因となります。

さらに、漢字を通じて他の文化への理解も促進されます。漢字が持つ歴史的背景や成り立ちを学ぶことで、学生は中国文化や日本文化、さらには歴史についても興味を持つようになります。これにより、国際的な視野を広げ、異文化理解を促すことができます。

2.3 漢字教育と文化的アイデンティティ

漢字教育は、日本の文化的アイデンティティを強化する役割も果たしています。漢字が日本の文学や芸術、哲学などに深く根付いているため、漢字を学ぶことは日本文化を理解し、尊重することと直結しています。例えば、古典文学や詩の奥深さを理解するためには、漢字の知識が不可欠です。

また、漢字には多くの成句や慣用句が存在し、それを学ぶことで日本の社会規範や価値観を理解する手助けとなります。これらの知識は、将来の社会生活やビジネスシーンでも役立つことが多いです。漢字教育は、単なる文字の学習を超えて、文化的なつながりや社会的な役割を果たすものとして重要視されています。

3. 日本における漢字教育の歴史

3.1 江戸時代以前の漢字教育

江戸時代以前、日本における漢字の教育は、主に貴族や僧侶、学者層に限られていました。漢字は特権的な象徴とされ、限られた階級の人々によって使われていました。特に平安時代には、漢詩や漢文が評価され、貴族層の間で漢字に対する関心は高まりました。

また、仏教の影響を受けた僧侶たちが漢字を学び、普及させる役割を果たしました。彼らは仏典を漢字で書き記し、教えを広げました。そのため、この時期の漢字教育は、宗教的、知的な背景が強いものでした。一般庶民にとっては、漢字は普及しておらず、特に難解で高度な知識として捉えられていました。

3.2 明治以降の漢字教育の変化

明治時代に入ると、日本政府は漢字教育を制度化し、国民に対して広く普及させることを目的としました。1868年の明治維新以降、漢字は学校教育の一部として正式に位置づけられ、多くの教育機関が漢字の指導を始めました。この時期には、漢字の簡略化や新しい教育方法の導入も行われ、漢字教育の方法が多様化しました。

特に、1890年に施行された学制によって、義務教育が開始されました。これにより、全国の小学校で漢字教育が普及し、子どもたちが早いうちから漢字に親しむ基盤が整いました。この時期、漢字は国の教育政策と関連しており、国民の識字率向上が重要視されました。

3.3 現代の漢字教育制度

現代において、日本の漢字教育は小学校の国語教育の中核を成しています。小学校で習う漢字は、約1,006字と定められており、これを「常用漢字」として位置づけています。中学校や高校でもさらに多くの漢字が学ばれ、学生は漢字を通じて語彙を豊かにし、コミュニケーション能力を高めています。

また、教育現場では、漢字を学ぶためのさまざまな教材やプログラムが開発されており、学習者の興味を引く工夫がされています。最近では、漢字を学ぶためのアプリやデジタル教材も増えてきており、学習環境は日々進化しています。これにより、学生たちは楽しみながら漢字を学ぶことができるようになっています。

さらに、漢字教育は外国人にとっても重要な課題です。日本語を学ぶ際、漢字の習得は避けて通れない部分であり、漢字教育の国際的な視点も注目されています。今後も日本の漢字教育は、時代と共に変化し続けることでしょう。

4. 漢字教育の国際比較

4.1 中国における漢字教育

中国において、漢字は国の公用語であり、教育制度の中心的な要素です。初等教育では、漢字の習得は重要な課題とされ、特に低学年ではまず基本的な200字程度の漢字を学びます。中国の教育では、漢字の学習は音、形、意味の三つの要素を意識した上で体系的に行われます。

加えて、中国では「識字率」が重要な指標とされ、国家全体で漢字教育を促進するキャンペーンが展開されています。例えば、漢字の誤用や書き間違えをなくすための啓発活動や教材の配布が行われています。教育課程には、文化や歴史の知識を深めるための古典文学の学習も組み込まれています。

4.2 韓国における漢字教育

韓国では、漢字(ハンジャ)が使用されていますが、現代韓国語はハングルが主流となっているため、漢字教育は過去に比べると減少しています。かつては漢字の学習が重要視されてきた韓国ですが、近年ではハングルに集中する傾向が強まっています。韓国の小学校では、漢字の授業が選択科目として扱われており、基本的な漢字を学ぶ機会はありますが、必修ではありません。

しかし、漢字の知識は依然として重要とされ、特定の職業や関連する学問分野のためには必要不可欠です。特に法律や医学などの専門職では、漢字が使われることが多く、関心を持つ学生は独自に漢字を勉強することもあります。したがって、韓国における漢字教育は、選択的かつ実用的な側面が強いと言えるでしょう。

4.3 台湾における漢字教育

台湾では、漢字の教育が非常に重要視されています。台湾の教育制度では、初等教育から高中まで続く漢字教育が実施され、学生は多くの漢字を学びます。台湾のカリキュラムでは、漢字の意味、読み方、使用法について重点的に指導され、文学や歴史的背景を学ぶことで文化的な理解も深められます。

台湾では、漢字を用いた文章作成や詩の学習も盛んであり、学生は多様な表現方法を習得します。このように、漢字教育は台湾のアイデンティティの一部とも言え、文化的な自覚を促す役割も果たしています。さらに、全体的な識字率も高く、漢字が日常生活の中で重要な役割を果たすことから、漢字教育の意義は深いものです。

5. 漢字教育の未来

5.1 テクノロジーの影響

テクノロジーの進化は、漢字教育においても大きな影響を与えています。特に、スマートフォンやタブレットによるデジタル学習が普及し、漢字を学ぶためのアプリケーションがさまざまに存在しています。これにより、子どもたちは楽しみながら漢字を学ぶことができ、効果的な学習が可能になっています。

また、漢字を学ぶ際に利用できるオンラインプラットフォームが増えていることで、場所や時間を選ばずに学習の機会が提供されるようになりました。これにより、特に忙しい現代社会において、学生は自分のペースで漢字を習得することが可能となり、漢字教育の効果が高まっています。

5.2 グローバル化と漢字教育

グローバル化が進む現代において、漢字の学習は国際的な文脈でも重要性を増しています。日本だけでなく、世界中で日本語の学習者が増えてきており、漢字を理解することが彼らにとって必要不可欠です。多くの海外の日本語学校では、漢字教育がカリキュラムの一環として組み込まれており、日本文化への理解を深めるための手段としても機能しています。

さらに、漢字の普及を通じて、外国人との文化交流が進み、異文化理解が豊かになります。このような背景から、日本以外の国でも漢字教育の重要性が認識され、国際的な視点からの漢字教育が必要とされ続けることでしょう。

5.3 漢字教育における課題と展望

しかし、漢字教育には課題もあります。特に、漢字の難易度が高く、習得に時間がかかることが多いため、学習者の挫折感を招くことがあります。また、若い世代においては、デジタルメディアの普及により、特に手書きの漢字が疎かにされる傾向も見受けられます。

今後、漢字教育の展望としては、デジタル技術を活用した新たな教育法の導入が求められます。例えば、VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)を利用することで、漢字を視覚的に学ぶ楽しさを提供することが可能になるでしょう。これにより、漢字教育がより魅力的で効果的なものとなり、多くの人々が漢字に親しむきっかけを得られるはずです。

終わりに

日本における漢字教育の歴史は、単なる文字の学習を超え、文化や社会、そしてアイデンティティを形成する重要な要素として位置づけられています。江戸時代から現代にかけての変遷を辿ると、漢字が日本人の思考や表現に深く根付いていることがわかります。今後も、漢字教育は新たな時代に向けて変化し続け、多様な文化交流や国際的な理解を促進していくことが期待されます。漢字教育の重要性を再認識し、その価値を未来の世代に伝えていくことが、私たちの使命であると言えるでしょう。