春秋戦国時代は、中国古代の歴史の中で非常に重要な時期であり、この時期に書かれた「孫子の兵法」は、戦略の研究において必読の書とされています。この書物は単に軍事戦略にとどまらず、政治や経済、さらにはビジネスなどさまざまな分野にも影響を与えています。本稿では、孫子の兵法と春秋戦国時代の政治との関係について詳しく考察します。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯

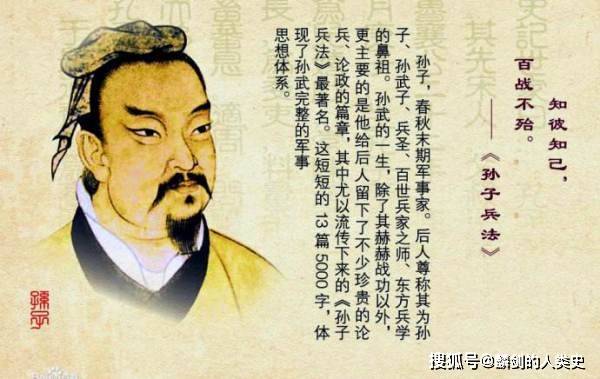

孫子(そんし)は、紀元前6世紀頃に生きたとされる中国の軍事戦略家であり、春秋時代の晉(しん)国の人とされています。彼の本名は孫武(そんぶ)であり、名前が「孫子」と呼ばれるのは「孫の子」という意味から来ています。孫子は幼少期から戦術や策略に興味を持ち、様々な国を巡り、戦争の知識を深めました。

彼の生涯については多くの謎が残っていますが、特に有名なのは呉国の王、阮(えん)王の前で「孫子の兵法」を実践した逸話です。阮王は孫子を試すため、彼の教えを忠実に守ることができるかどうかを見極めました。この試練を通じて、孫子は彼の知識と戦略を証明し、兵士たちに見事な訓練を施しました。このエピソードは、孫子が実際の戦闘においてもその知識を応用できる人物であったことを示しています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

「孫子の兵法」は、全13章から構成されており、それぞれが戦争における重要な原則や戦略について述べています。特に有名な原則の一つは「知己知彼、百戦不殆」というもので、敵を知り、自分自身を知ることが勝利に繋がるという教えです。これにより、戦争を行う前に対敵の状況や自軍の強み・弱みを十分に把握することが重要であることが示されています。

さらに、「孫子の兵法」では、「戦わずして勝つ」ことが理想とされています。これは無駄な戦争を避け、外交や情報戦略を駆使して敵を屈服させることが最も賢い選択であるとする考え方です。この観点は、政治における交渉や戦略とも密接に結びついています。

1.3 孫子の兵法の主要なテーマ

「孫子の兵法」における主要なテーマには、情報の重要性、兵力の運用、環境の利用、そして心理戦などが含まれます。情報の収集と分析は、戦闘において勝敗を分ける大きな要因です。敵の動向を把握するためにスパイを使うことや、敵の策略を見抜く力が求められます。

また、孫子は高い能力を持つ指揮官の重要性を強調しています。指揮官が優れていれば、艦隊や軍団もその能力を活かし、より効果的な戦術を展開することができるとされています。さらに、地形や天候など、戦士や軍の立ち回りにも目を向け、それを最大限に活用することが勝利に繋がるという教えが見受けられます。

2. 春秋戦国時代の背景

2.1 春秋戦国時代の定義

春秋戦国時代は、中国の歴史の中で春秋時代(紀元前770年 – 紀元前476年)と戦国時代(紀元前475年 – 紀元前221年)を合わせた時期を指します。この時代は、中国各地で小さな国家が競争し、合従連衡による外交戦略が展開された非常に動乱の時期でした。各国は、自国の領土を拡大するため、あるいは他国の侵略から自国を守るため、様々な策略を駆使しました。

春秋時代には、周王朝の権威が衰退し、周辺の諸侯が独立性を高めていきました。国家間の連携や協力関係が築かれたり、逆に対立が激化したりする中、戦争が頻繁に起こるようになりました。これにより、武力による領土の獲得が正当視され、戦争に関する理論や実践が急速に発展したのです。

2.2 政治的状況と争乱

春秋戦国時代の政治的状況はきわめて複雑でした。この時期の中国は、約百以上の小国家が存在し、しばしば同盟を結んだり、敵対したりしていました。特に有名なのは「合従策」と「連衡策」で、これは他国との同盟を形成して孤立した国に対抗する方法を指します。これにより、力量を合わせて敵国と戦う動きが盛んに行われました。

また、国家間の争乱が非常に激化した結果、各国は武力を強化し、軍隊を育成する必要がありました。国家を存続させるためには、強力な軍事力が不可欠であり、したがって新たな戦術や兵器の開発が求められました。これにより、戦争が単なる武力闘争ではなく、戦略や策略が重要な局面を迎えることとなりました。

2.3 主要な国とその関係

春秋戦国時代における主要な国家には、魏、趙、韓、秦、楚、衛、燕、斉、そして後の漢が含まれます。特に秦国は、地理的に有利な位置にあり、戦争を通じて急速に勢力を拡大しました。最終的には、秦国が統一を果たし、始皇帝による中国統一の基盤を築くことになります。

一方で、楚国は南を中心に強大な勢力を持ち、文化と経済の中心地として栄えました。その他の国々は、互いに敵対し、同盟を結びながら戦争を繰り広げました。国家同士の緊張関係は、戦争と外交のダイナミズムを生み出し、さまざまな戦略が模索されることとなるのです。

3. 孫子の兵法と政治戦略

3.1 兵法と政治の関連性

「孫子の兵法」では、軍事戦略に関する考え方が単なる戦争にとどまらず、政治や外交の分野にも広がっています。孫子は、戦争は他者との交渉や対話も含めた複雑なプロセスであると考え、軍事力だけでなく、情報操作や心理戦術を重視しました。これにより、敵を直接攻撃することなく、戦わずして勝つことを目指す政治的戦略が重要であると説いています。

兵法の原則が政治に応用されることで、政治家は自らの利益を最大化しつつ、敵国との関係を巧みに操ることが可能となります。悪化した関係を改善したり、新たな同盟を結んだりすることで、戦争を回避しつつも自国の利益を守るための賢い選択が求められるのです。

3.2 政治家としての孫子の影響

孫子の兵法は、その内容があまりにも実践的であるため、後世の政治家や軍事指導者たちに多大な影響を与えました。多くの歴史的指導者は、孫子の教えをもとに戦略を構築し、より良い判断を下すための指針としました。たとえば、古代の中国の指導者たちは、孫子の理論を用いて外交政策を形成し、戦争を最小限に抑える努力をしました。

また、孫子の教えは現代においても重視されています。軍事的な戦略や経済政策において、多くの指導者やビジネスマンは、孫子の教えを参考にして直面する問題を戦略的に解決しようとしています。そのため、孫子は単なる古代の軍事指導者ではなく、時代を超えた思想家でもあると言えるでしょう。

3.3 春秋戦国時代における成功事例

春秋戦国時代には、孫子の兵法を用いて成功を収めた多くの事例があります。歴史的には、呉と楚の戦争が顕著な例です。呉国の王、阮王は孫子を軍師として迎え入れ、彼の助言に従って敵に対抗しました。特に、呉が楚に対して行った剣を使った奇襲攻撃は、孫子の策略を活かした見事な勝利となりました。

また、趙の国も孫子の教えを利用して周辺国との難局を乗り越えました。彼らは合従策を巧みに活用し、連携を強化することで敵軍に対抗し、戦局を有利に運びました。このように、孫子の兵法は春秋戦国時代の歴史を形成する上で重要な役割を果たしました。

4. 孫子の兵法の実践と反響

4.1 兵法が実戦でどのように使われたか

孫子の兵法は、実戦での戦略や戦術に具体的に活用されました。その中でも特に注目されるのは、冷静な判断と迅速な行動の重要性です。孫子は、戦場においては柔軟に戦略を変えることが必要であり、その時々の状況に応じた判断が勝敗を左右することを強調しています。

たとえば、知恵と情報に基づいて敵の包囲網を突破した事例があります。孫子の教えでは、情報収集が非常に重要視されており、敵軍の動きを正確に把握することで、適切な攻略法を見出すことができるのです。これにより、敵を追い詰め、自軍が戦局を優位に持っていくことができたのです。

4.2 他国の兵法への影響

孫子の兵法は、中国国内にとどまらず、他国にも影響を及ぼしました。特に日本や韓国、さらには西洋においても、その戦略や思想が取り入れられることが多く、国を超えて評価されています。日本の戦国時代には、孫子の教えを参考にした戦術が採用され、数多くの戦闘において成功を収めました。

また、西洋にも孫子の影響が広がり、20世紀に入ると戦争やビジネス界においてもその教えが引用されるようになりました。現代の企業競争や国際関係においても、相手の動向を把握し、最適な戦略を立案することが求められており、孫子の兵法はその指南役となっています。

4.3 現代における孫子の兵法の評価

現代においても、孫子の兵法は多方面で高く評価されています。経済やリーダーシップの分野では、戦略的思考が不可欠とされており、その中で孫子の教えは依然として有用な教訓とされています。特にビジネス戦略においては、競争相手を知り、適切に反応することが成功の鍵であることを示しています。

また、国際関係の分野でも孫子の兵法は重要視されています。外交交渉や国際的な関係構築においても、時には兵法の考え方を応用することで、国益を守るための戦略を展開できるのです。これにより、孫子の教えは時代を超えて生き続け、今日でも多くの人々に支持されています。

5. 孫子の兵法と現代の応用

5.1 ビジネスにおける孫子の兵法の適用

現代のビジネス界では、競争が激化する中で孫子の兵法が非常に重要な役割を果たしています。ビジネスの場では、他の企業との競争が避けられないため、戦略的思考が求められます。孫子の教えでは、競争相手の動向を常に把握し、自社の強みを最大限に活用することが、成功の秘訣とされています。

たとえば、企業戦略ではマーケットリサーチが非常に重要で、消費者のニーズや同行の動向を把握することが求められます。これによって製品開発、広告戦略、顧客対応などすべての面で成果を上げることが可能になります。また、競争が激しい時期には、価格戦略やプロモーション戦略においても柔軟に対応することが重要です。

5.2 国際関係と孫子の兵法

国際関係においても、孫子の兵法は広く応用されています。国家間の緊張関係や外交政策において、戦略的思考が不可欠です。国際政治においては、合従連衡の原則が重要視され、国々が互いにどのように連携するかが勝敗を分ける要因となります。

また、経済的な制裁や貿易交渉においても、孫子の教えが役立っています。相手の意図を読み解き、自国の利益を守るために最適な道を模索することが求められます。これにより、無駄な対立を回避し、建設的な関係を維持することが可能となります。

5.3 孫子の兵法の教訓と未来への提示

孫子の兵法の教訓は、未来に向けても多くの示唆を与えています。特に、情報時代においては、情報をいかに収集し、効果的に活用するかが勝敗を左右する重要な要因です。これに従って、現代のビジネスや国際関係においても、情報管理と分析能力が求められています。

また、孫子の兵法は「戦うことなく勝つ」という理念を強調しています。これは、現代の争いごとや対立においても重要な視点であり、対話や合意による平和的な解決の道を模索することが求められています。このように、孫子の教えは時代を超えて有効な知恵として、多角的な視野を提供しています。

終わりに

「孫子の兵法」と春秋戦国時代の政治は、密接に結びついていることが明らかです。孫子の戦略は、単なる軍事的勝利を追求するだけでなく、政治や外交にも強く影響を与えました。現代においても、その教訓はビジネスや国際関係において生き続けています。したがって、孫子の教えを忘れず、現代の課題に活かしていくことが重要となります。孫子の兵法は、ただの古代の書物ではなく、今を生きる私たちにとっても大切な指針となり得るのです。