孫子の兵法は古代中国の戦略に関する書籍であり、今なお多くの分野で影響を与えています。特にチームワークにおいては、その教えが現代のビジネスや社会にどのように適用されているのかについて考えることが重要です。本記事では、孫子の兵法がチームワークに与える影響とその背景について詳しく探っていきます。

1. 孫子の兵法とは

1.1. 孫子の生涯と時代背景

孫子(そんしゅ)は、おそらく紀元前5世紀頃の中国春秋時代に生きた軍略家であり、その著書『孫子の兵法』は、戦争に関する最も古い文献の一つとされています。彼の生涯については多くの謎が残っていますが、彼が生まれた時代は諸国が争い合い、武力による支配が主流だったため、戦略の重要性が増していた時代でした。この背景の中で、孫子は戦闘の勝敗を左右する知恵を磨き上げ、最終的にはその教えをまとめました。

孫子が生きた春秋時代は、多くの国が興亡を繰り返し、激しい戦争が日常的でした。彼の言葉は、単に戦争に関するものだけでなく、ビジネスや教育、さらには人間関係の諸問題にも適用できる普遍的な原則を持っています。このため、孫子の教えは過去から現在にかけて、多くの人々に受け入れられ、学ばれ続けています。

1.2. 孫子の兵法の基本概念

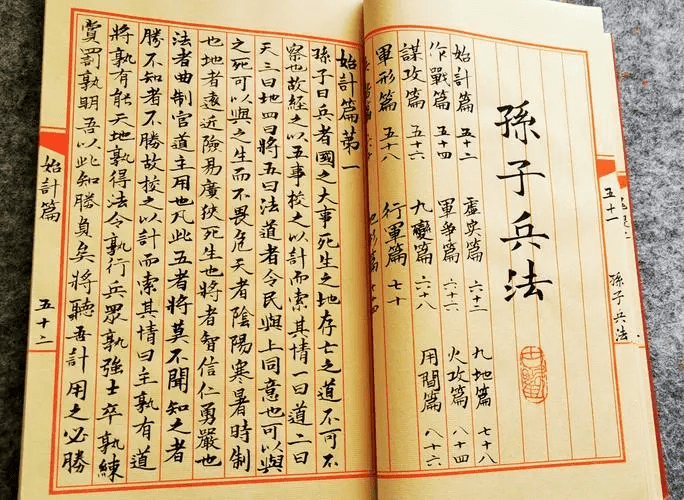

『孫子の兵法』は全13章から構成されており、戦争の戦略や戦術、軍隊の指揮方法などについて幅広く扱っています。その中でも「戦わずして勝つ」ことを重視しており、戦闘を避けることで無駄な損失を減らすという考え方が根底にあります。実際、孫子は敵を理解し、自らの力を知り、状況を見極めることが勝利への道であると述べています。

基本的な概念としては、情報の重要性、準備の徹底、そして柔軟な思考が挙げられます。これらは戦闘や戦略にとどまらず、日常のチームワークにも応用できます。たとえば、チーム内でのコミュニケーションを重視し、メンバーの特性を理解し、生かすことで、より円滑な協力が実現します。

1.3. 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、中国だけでなく、世界中の軍事戦略やビジネス戦略においても影響を与えています。日本においても、孫子の教えは武士道や経営哲学と結びつき、ビジネスマンやリーダーたちによって取り入れられています。コンセプトや哲学はシンプルですが、効果的であるため、多くの成功した企業や組織がこの教えを参考にしています。

実際の運用においても、孫子の教えは日々の業務やチーム活動に活かされています。特に、思考の柔軟性や的確な情報分析の重要性は、多くのビジネス現場で求められるスキルとなっています。また、競争において勝利を収めるためには、ただ力を誇示するだけでなく、相手を理解し、戦略的に行動することが大切です。

2. 中国文化におけるチームワークの重要性

2.1. 中国文化と協力の精神

中国文化においては、個人よりも集団が重視される傾向があります。これは「和」を重視する精神から来ており、調和や協力が重んじられています。例えば、家庭や学校、職場においても、協力し合うことで成果を上げることが強調されており、そのためにチームワークが不可欠とされています。

中国の伝統文化には、「チームは一つの体である」と考える思想があります。このため、メンバーそれぞれが役割を理解し、協力し合って目標を達成することが求められます。協力の精神は、中国の社会構造や人間関係に深く根付いており、ビジネスや教育などの現場でも重要視されています。

2.2. 集団主義と個人主義の違い

中国文化は集団主義的であり、個人主義とは異なる価値体系を持っています。この違いはチームワークにおいても顕著で、中国では個人の利益よりもチームの利益が優先されることが多いです。この背景には、家族や地域社会の強い結びつきがあるためです。

チームにおいては、各メンバーが自分の役割を果たし、集団の目標に貢献することが期待されています。一方で、個人主義的な文化では、個々の成果や自己表現が重視されるため、チーム内での協力が薄れる傾向があります。中国の文化的背景を理解することで、チームワークの重要性がどのように形成されてきたのかを知ることができます。

2.3. 社会的な絆とチームワーク

社会的な絆が強い中国では、人々のつながりがチームワークに大きな影響を与えています。たとえば、ビジネスの場面では、個人のスキルだけでなく、人的ネットワークも重視されます。このため、信頼関係や相互理解がうまく築かれているチームは、より高い成果を上げることができます。

また、文化的背景として、リーダーシップが強調される一方で、リーダーがメンバーに対して信頼を寄せることも大切とされています。リーダーがメンバーの意見を尊重し、彼らを活かす意思を持つことで、より良いチームづくりが可能になります。このような関係性は、孫子の教えにも通じる部分があります。

3. 孫子の兵法とチームワークの関係

3.1. 戦略的思考とチームの協力

孫子の兵法が重視する戦略的思考は、チームワークにおいても非常に重要です。チームの成功には、単にメンバーが協力するだけでなく、戦略的に考えることが求められます。たとえば、チームが直面する問題を分析し、それに対する最適な解決策を見出すことができる柔軟な思考が必要です。

これにより、チームはより効率的に目標を達成することが可能となります。例えば、プロジェクトが難航している場合、孫子の教えを活用して、戦術を練り直すことがチームの成功に繋がります。これによって、メンバー全員が持つ知識や経験を最大限に活かし、共通の目標に向かって進むことができるのです。

3.2. 孫子の知恵を活かしたチームづくり

孫子の知恵は、チームの構築にも大きな影響を与えています。彼が提案する「敵を知り、自を知る」という考え方は、チームメンバー同士の理解を深める上で非常に重要です。それぞれのメンバーが持つスキルや特性を理解し、役割分担を明確にすることで、チーム力を向上させることができます。

また、孫子は「準備なくして勝利なし」とも言っています。これをチームに当てはめると、事前の準備や計画がどれほど重要であるかを示しています。例えば、チームでのミーティングを定期的に行い、目標の確認や課題の共有を行うことは、成功するための重要なステップです。

3.3. 事例研究:成功したチームの背後にある孫子の教え

孫子の教えを実践して成功したチームの例として、著名な企業のプロジェクトチームを挙げることができます。例えば、あるIT企業では、プロジェクト開始前に全員で孫子の兵法を読み解き、そこから得た知恵を基にチームの方針を決定しました。このアプローチにより、チームメンバー全員が情報をしっかりと共有し、各自の役割を理解した結果、プロジェクトは無事成功を収めました。

さらに、孫子の教えを活かした企業研修も増えており、ビジネスパーソンたちは彼の戦略的思考を学ぶことで、チーム内の協力体制を強化しています。特に、競争が激化している現代社会において、チーム全体で戦略を考えることがより重要視されるようになっています。

4. 文化的背景がチームワークに与える影響

4.1. 歴史的背景とチームの形成

中国の歴史は、戦争や征服の繰り返しであり、そこで育まれた文化はチームワークに大きく影響しています。例えば、歴史的に見ても、貴族や軍人は集団での行動が求められ、個人よりも集団の調和が重視されてきました。こうした歴史的背景から、チームワークを重視した考え方が育まれたのです。

また、中国の古典文学や哲学においても、集団の絆やチームワークの重要性が語られています。儒教や道教の教えには、協力や和を重んじる思想が含まれており、これが現代のビジネスシーンにおけるチームワークにも強く反映されています。

4.2. 現代中国におけるチームワークの課題

一方で、現代中国においては急速な経済発展に伴い、チームワークに関する課題も浮上しています。特に都市部では、個人主義的な価値観が広まりつつあり、伝統的な集団主義と相反する部分も見受けられます。このため、チームメンバー同士の絆が希薄になり、協力的な態度を築くのが難しい要因となっています。

さらに、特に若い世代においては、自己表現や個人の環境が重視されがちで、チームワークの重要性が見えづらくなっています。このため、企業側はどうすればチームの結束を高められるかを真剣に考えていかなければなりません。

4.3. 文化的価値観とチームのダイナミクス

文化的価値観はチームワークのダイナミクスにも影響を与えます。中国の文化では、上下関係や年齢が重視されることもあり、これがコミュニケーションに影響を及ぼすことがあります。年配のメンバーが若いメンバーに対して指導的な立場にあることが一般的であり、形式的なコミュニケーションが求められることがあります。

そのため、チームのメンバー間の意見交換が活発でない場合もあります。これを克服するためには、孫子の教えを借りて、リーダーシップのスタイルを見直すことが求められます。オープンな対話の場を設けることで、メンバーが気軽に意見を言える環境を整えることが、チームワークの改善につながります。

5. 孫子の兵法を現代のチームにどう適用するか

5.1. 現代ビジネスにおける孫子の兵法

現代のビジネスシーンにおいて、孫子の兵法は多くの企業に取り入れられています。特に、競争の激しい市場においては、戦略を考えることが必要不可欠です。孫子が提唱する内部戦略や外部環境の分析は、現代ビジネスにそのまま応用可能です。

例えば、企業のマーケティング戦略においては、顧客のニーズや競合他社の動向をしっかりと分析し、戦略を立てることが求められます。顧客を理解し、適切なアプローチをしていくという点では、孫子の「敵を知り、自を知る」という教えが活きてきます。

5.2. チームワークを強化するための戦略

孫子の教えを応用し、チームワークを強化するためにはいくつかの戦略があります。まず、目標を明確に設定し、メンバー全員がその目標に向かって協力し合う意識を持つことが重要です。一例として、チーム全体で週次の目標管理ミーティングを行い、各自の進捗状況を共有することが考えられます。

また、デジタルツールを活用することで、遠隔地にいるチームメンバーとも円滑にコミュニケーションを取ることが可能です。不定期でのオンライン会議やチャットツールを活用することで、情報の共有と意見交換が促進されます。

5.3. 孫子の教えを活かしたリーダーシップ

リーダーの役割はチームの進むべき方向を示すだけでなく、メンバーが力を発揮できる環境を整えることです。孫子が示す「計画は勝利の鍵」という言葉のように、リーダーが明確な方向性を示すことでメンバーが協力しやすくなります。

リーダーがメンバーの意見を尊重し、各自のスキルを引き出すことで、チーム全体が円滑に働く環境を作り出すことが可能です。たとえば、チームのメンバーにそれぞれ異なる役割を与え、成功体験を共にすることで、信頼関係を築くことができます。

6. 結論

6.1. 孫子の兵法の普遍的な価値

孫子の兵法は、古代の戦略としての価値にとどまらず、現代社会においても多くの示唆を与えています。協力、戦略的思考、そして柔軟なアプローチは、ビジネスや日常生活においても非常に重要な要素です。様々な状況に応じた戦略の立て方やチームの結束力を高める方法は、世代を越えて学ばれるべきものといえるでしょう。

6.2. 文化的背景とチームワークの未来

文化的背景は、チームワークの在り方に大きな影響を与えます。従来の価値観が変化する中で、今後の中国では新たなチームの在り方が求められるでしょう。個人主義が少しずつ浸透する中でも、協力の重要性を忘れないために、孫子の教えがこれからもますます重要視されると考えられます。

6.3. 日本における孫子の兵法の受容と発展

日本においても、孫子の兵法は武道や経営哲学に多大な影響を与えてきました。日本の企業文化においては、孫子の教えをベースにしたチームワークやリーダーシップ教育が広がっており、若い世代にも受け入れられています。今後ますますグローバル化が進む中で、孫子の教えは、日本と中国を繋ぐ大切な架け橋となる可能性があります。これからのリーダーたちにとって、孫子の知恵は大きな力となることでしょう。

終わりに、孫子の兵法がもたらす教訓をしっかりと学び、それを日常生活に活かすことで、より良いチームワークを築き上げることができるでしょう。