漆器は、中国の伝統文化を象徴する重要な工芸品の一つです。その美しさは、形状や色彩だけでなく、装飾技法や製造過程にも多くの魅力が詰まっています。本記事では、漆器のデザインと装飾技法に焦点を当て、その歴史的背景から現在のトレンドまでを詳しく紹介します。

1. 漆器の歴史

1.1 漆器の起源

漆器の起源は、新石器時代の中国に遡ります。当初は、樹木から採取した漆を用いて木製品にコーティングを施し、耐水性や耐久性を高めるために使用されていました。その後、漆の調理技術が発展し、様々な装飾が施された漆器が生まれるようになりました。

初期の漆器は、主に実用を目的としたものでしたが、その美しさから次第に装飾品としても人気を博しました。例えば、漢王朝(紀元前206年~紀元後220年)には、豪華な漆器が貴族や皇族の間で用いられ、その地位や権威を誇示する手段としても機能していました。

1.2 歴史的背景と発展

漆器は、時代とともにその技術とデザインに変化を遂げてきました。宋王朝(960年~1279年)には、漆器に蒔絵(まきえ)技法が導入され、さらに職人たちによる技術革新が進みました。蒔絵は金粉や銀粉を用いて装飾する技法であり、その精緻なデザインは漆器の価値を一層高めました。

また、元王朝(1271年~1368年)から明王朝(1368年~1644年)にかけては、漆器の産業が盛んになり、商業活動と共に多くの工房が設立されました。この時期に作られた漆器は、非常に高い品質で、海外にも輸出されるようになりました。これは、漆器が国際的にも評価されるようになった一因です。

1.3 漆器の文化的意義

漆器はただの工芸品ではなく、中国文化の中に深い意義を持っています。漆器は、家族や友人への贈り物、特別な行事や儀式での使用において重要な役割を果たします。特に、結婚式や新年の祝いなどで用いられる漆器は、幸福や繁栄を象徴します。

さらに、漆器は地域の伝統やその土地の特色を反映しています。各地で異なる技法やデザインが生まれることで、その地域の文化や歴史が色濃く表現されます。このように、漆器は過去から現在、さらには未来にわたって、中国の文化を繋ぐ重要な役割を果たしています。

2. 漆器の材料と製造プロセス

2.1 漆の種別と特徴

漆器の製造には、主に漆樹(うるしの木)から採取した漆が使用されます。漆は、樹液から作られる天然の樹脂で、多くの特性を持っています。例えば、耐水性や耐熱性が非常に高く、優れた接着剤としての役割も果たします。漆は無色透明ですが、経年変化により美しい飴色に変わる特性があります。

また、漆にはいくつかの種類があり、地域によって特徴が異なります。たとえば、中国南部で採取される漆は比較的粘り気が強く、塗り広げやすい特性があります。一方、北部で採れる漆は乾燥が早く、強靭な仕上がりとなることが多いです。これらの特性を理解することで、職人は最適な漆を選び、作品に応じた塗り方を工夫します。

2.2 漆器の制作工程

漆器の制作には、複雑な工程が必要です。まず、木材を成形し、基礎となる形を作ります。この段階で、形状やサイズ、使用目的に応じた木製品が作られます。その後、数層の漆を塗り重ね、乾燥させることで美しい光沢を持つ表面が仕上がります。この工程は、通常数ヶ月にも及び、根気と技術を要します。

次に、装飾技法が施されます。ここでは、蒔絵や金箔、色漆などの多様な技法が用いられ、それぞれのデザインが表現されます。特に蒔絵は、職人の技術が試される部分であり、精緻な模様や絵柄は、完成した漆器の価値を高める重要な要素です。

最後に、漆器は仕上げとして再びオイルや漆を塗られ、乾燥させて完成となります。このプロセスは、漆器が日常で使用されるための耐久性を付与する重要なステップです。完成した漆器は、持つ者の手に馴染み、美しい輝きを放つことで、その魅力を最大限に引き出します。

2.3 伝統的な道具と技術

漆器制作には、多くの伝統的な道具と技術が用いられています。例えば、漆を塗る際には「塗り刷毛」が使用されます。この刷毛は、自然の毛を用いており、漆の塗りムラを抑えるために職人によって特別に制作されます。また、蒔絵の際に使用される「金粉用の道具」も、精密加工されたものが必要です。

さらに、漆器制作のための技術は、世代を超えて受け継がれてきました。これには、職人の熟練技術や独自の工夫が含まれています。研鑽を重ねた職人は、無数の経験を通じて技術を磨き、漆器のデザインに豊かな表情を与えています。これらの伝統技術は、現代でもなお重要視され、特にベテランの職人から若い世代へと継承されています。

3. 漆器のデザインの特徴

3.1 漆器の形状とスタイル

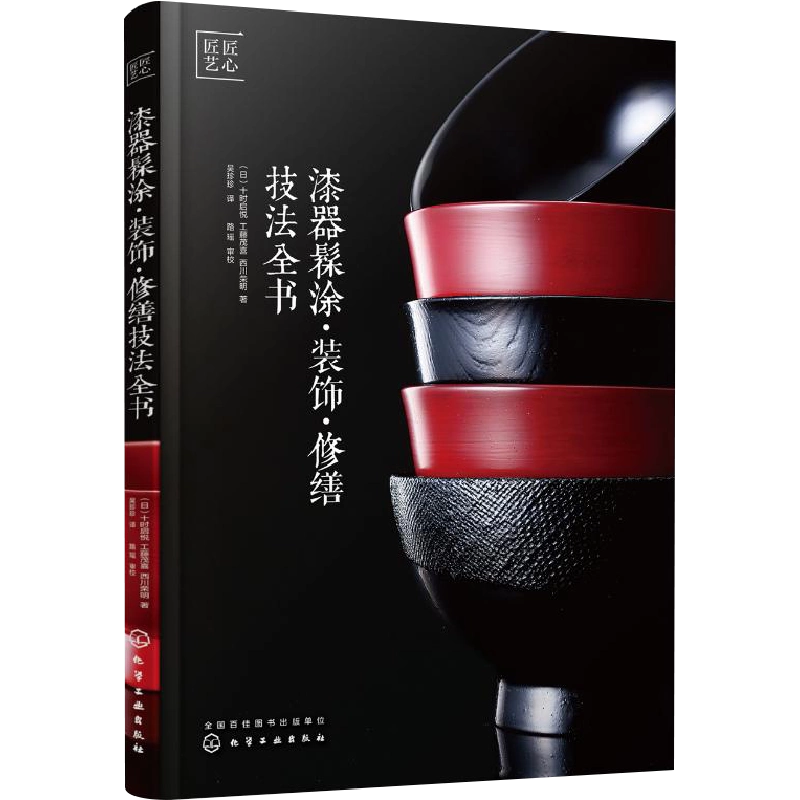

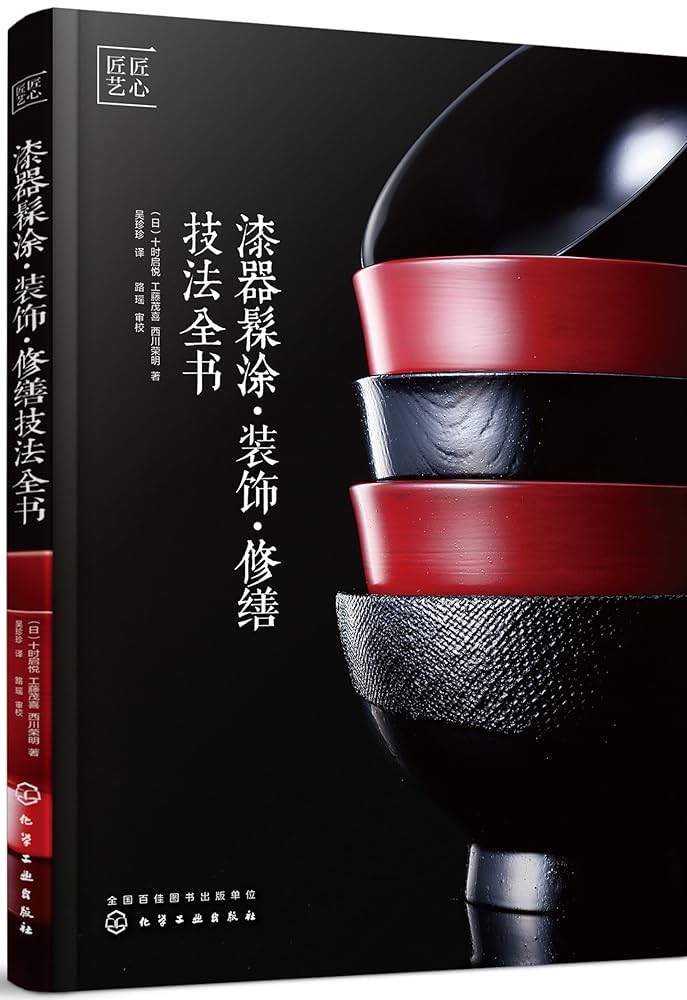

漆器のデザインには、さまざまな形状とスタイルがあります。一般的な形としては、皿や碗、花器、その他の日用品があり、それぞれ使用目的に合わせたデザインが施されています。伝統的な漆器は、一般にシンプルなラインと優雅な曲線が特徴的です。

また、地域によって異なるスタイルや形状があります。たとえば、福建省の漆器は繊細で緻密なデザインが多く、華南地域の漆器は明るい色彩を用いた大胆なスタイルが好まれます。さらに、近年では、現代アートとの融合を図った新しい形状の漆器も増えてきており、幅広いデザインが楽しめるようになりました。

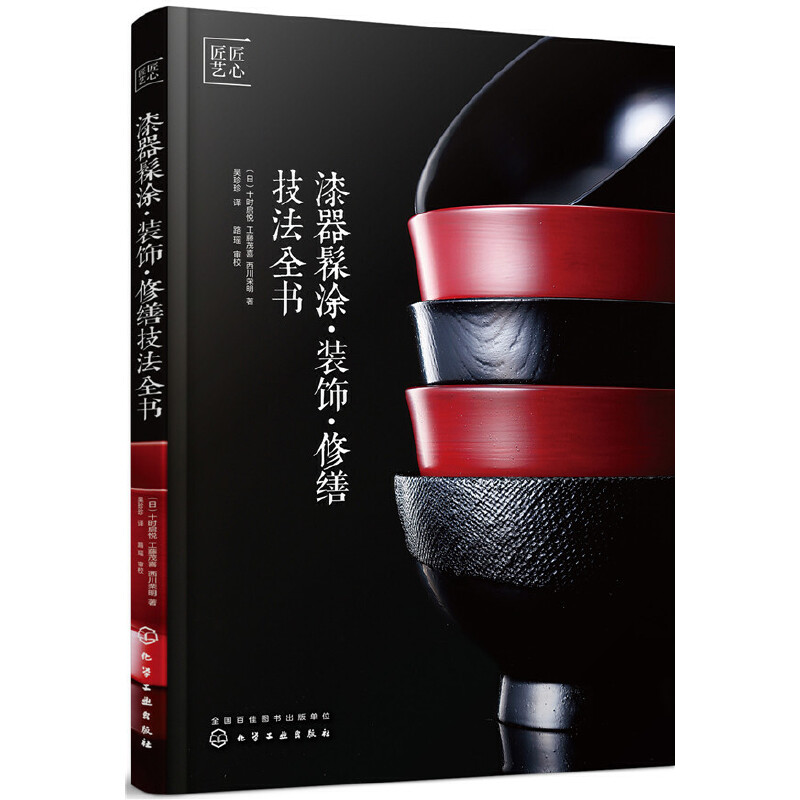

3.2 色彩と模様の選び方

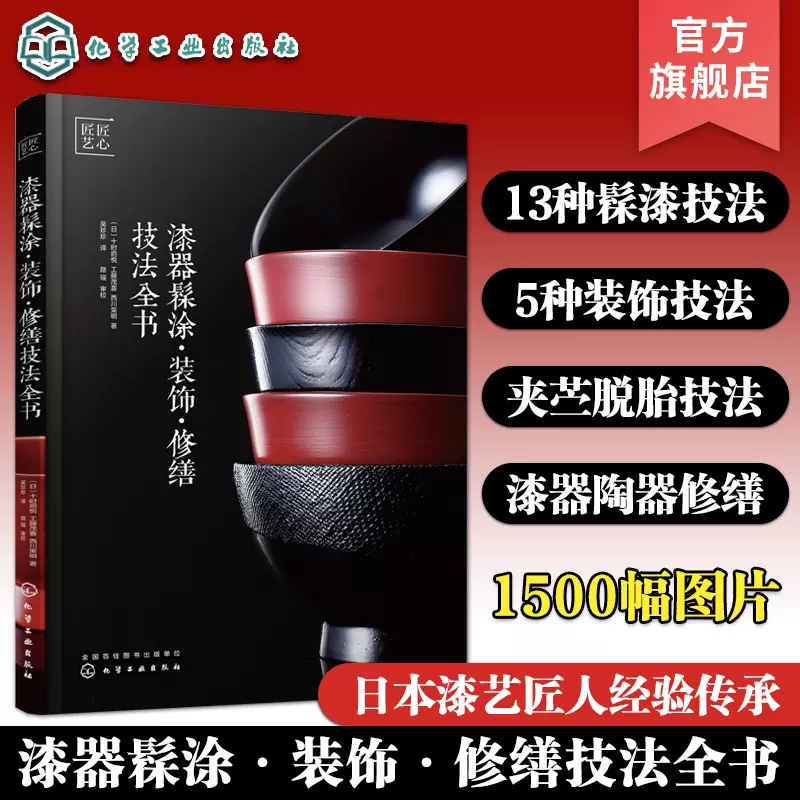

漆器の色彩は、漆の種類やデザインによって大きく変わります。伝統的には、黒や赤が主流ですが、近年では青や緑、さらには手作りならではのカスタムカラーも増えています。特に赤い漆は、幸福や繁栄を象徴するとされ、特別な行事で重宝されます。

模様についても観察が必要です。自然界の美しさを反映した草花模様や、動物を描いたものが多く見られます。これらの模様は、色彩との組み合わせによって、その作品の印象や目的を大きく変えることができます。現代のデザイナーは、伝統的な模様に新しい解釈を加えて、斬新なデザインを提案しており、漆器の魅力を再発見しています。

3.3 現代のデザイントレンド

現代の漆器デザインは、伝統的な要素を取り入れつつ、もはや単なる実用品にとどまりません。アートとしての評価が高まり、展示会やギャラリーでの発表が増えています。たとえば、シンプルでミニマルなデザインや、ポップアート的な要素を取り入れた漆器が注目を浴びています。

また、インターネットやSNSの普及により、若いデザイナーたちが自由な発想で漆器を制作する機会が増えました。国際的なアートイベントでも評価されるようになり、国内外でのコラボレーションも進んでいます。これによって、新たな顧客層を開拓し、漆器の持つ可能性を広げることに成功しています。

4. 漆器の装飾技法

4.1 金箔と金粉の利用

漆器の装飾において、金箔や金粉の利用は非常に重要です。金箔は、特に高級感と優雅さを引き出すために用いられます。金粉は、装飾的な要素としてだけでなく、漆の表面に光沢を与える役割も果たします。この技法は、漆器の美しさを引き立てるだけでなく、職人の技術的な水平を示す重要な部分です。

金箔と金粉を用いたデザインには、伝統的なものから現代的なものまで様々なスタイルがあります。例えば、有名な「松の木」や「雲の模様」などが金箔で描かれた漆器は、その年月を経てなお新たな美しさを見せます。現代のデザイナーは、古典的な技法を駆使しつつも、独創적인アイデアを取り入れて新しい装飾を提案しています。

4.2 蒔絵(まきえ)技法

蒔絵は、漆器の装飾技法の中で特に評価が高く、熟練した職人によって施されます。この技法では、漆が乾かないうちに金粉や銀粉を撒きつけるため、模様や絵柄の柔らかな表現が可能です。蒔絵は、複雑な模様や風景を描くことができ、芸術作品としての価値が高いです。

伝統的な模様だけでなく、近年では現代のアートやグラフィックデザインとの融合を図ることで、ユニークな作品が生まれています。職人たちは、過去の技術を守りながらも、新たな挑戦を行い、漆器の可能性を広げています。

4.3 刻印と彫刻技術

漆器の装飾技法には、刻印や彫刻も含まれます。刻印は、特定の模様を表面に凹凸をつける技法で、摩耗や劣化を防ぐ役割を果たします。彫刻技術は、職人の手によって彫り込まれるもので、緻密なデザインや情熱的な表現が可能です。これらの技術は、漆器に深みと質感を与え、見る者を魅了します。

近代的な彫刻技術も導入され、デジタル技術を用いることで、より精密な彫刻が実現されています。しかし、手作業による伝統的な彫刻も依然として重要視されており、職人たちはその技術を大切に受け継ぎながら、新しい表現に挑んでいます。

5. 漆器の保守と維持

5.1 漆器の手入れ方法

漆器は手入れを適切に行うことで、その美しさを長く保つことができます。まず、使用後は清潔な布で優しく拭き取り、食べ物の残りや水分をしっかりと除去することが大切です。特に、熱いものや酸性の食品を直接置かないよう注意が必要です。

また、年に一度は専用の漆オイルを使って、再度磨き上げることが推奨されています。これにより、漆器の表面が保護され、艶やかさが保たれます。手入れの際には、強い洗剤やスポンジは使わず、柔らかい素材の道具を選ぶことが重要です。

5.2 漆器の修復技術

漆器は、長時間使用すると擦り傷やヒビが入ることがありますが、適切な修復技術を用いれば、その美しさを取り戻すことが可能です。特に、漆器の修復は専門技術が必要で、熟練した職人による修復が求められます。例えば、剥がれかけた部分には新たに漆を重ねて丁寧に修復し、元の形状を取り戻します。

修復の際には、色合わせや模様の再現も重要なポイントです。職人は、過去の技術や色を研究しながら、再び見事に仕上げます。このような修復技術は、ただ守るだけでなく、漆器の価値を高める役割も果たしています。

5.3 環境への配慮と持続可能性

近年の漆器業界では、環境への配慮が重要な課題となっています。漆樹の栽培や漆の収穫方法において、持続可能な方法が模索されています。漆樹は、他の木材と比べて成長が遅いため、適切に管理しなければ資源が枯渇する危険があります。

また、使用する材料や染料にも環境に優しい選択肢が増えてきました。これにより、消費者にとってもエコロジカルな漆器選びが可能となり、両者の関係性が強化されています。これからの漆器文化は、伝統を大切にしながらも、環境と共生する方向へと進化していくでしょう。

6. 漆器の未来と国際的な展望

6.1 国際市場における漆器の位置

漆器は、国際市場でも徐々にその認知度が高まっています。特に、アジア圏や欧米のデザイナーたちによるコラボレーションにより、漆器が新たなアート作品として評価されるようになりました。国際的なアートイベントや展示会での出展が盛んになり、多くの人々がその魅力に触れています。

最近では、現代アートと漆器が結びつくことで、新しい市場が開かれています。アーティストたちは、漆器を背景にしたプロジェクトを展開し、多様な視点で漆器の持つ象徴的な意味を表現しています。このように、国際的な視点に立った漆器の展開は、今後の成長が期待される分野です。

6.2 日本と中国のコラボレーション

近年、日本と中国の漆器職人たちのコラボレーションが増えてきています。両国の伝統的な技術やデザインを取り入れた新しい作品が生まれることで、漆器文化が国境を越えて広がる可能性があるからです。共同制作により、両国の文化をより深く理解し、新しい表現が生まれる場となっています。

例として、日本の「茶道」と中国の「飲茶」の文化が融合した漆器が魅力的です。日本の茶器と中国の茶器のデザインが融合し、新たなスタイルの漆器が誕生しています。このような交わりは、両国の文化をより相互に尊重する契機をもたらします。

6.3 漆器文化の継承と発展

漆器文化の未来に向けて、若い世代の参加が不可欠です。学校やワークショップでの漆器制作の機会が増え、若者たちがこの伝統的な技術を学ぶ場が提供されており、その重要性が再認識されています。これにより、次世代の職人が育成され、漆器文化が継承されることが期待されています。

また、漆器の美しさや技術は、単に伝承されるだけでなく、新たなスタイルや技法が常に挑戦されています。未来に向けた新しい限定商品の発表や、漆器に関する展覧会の増加は、漆器の魅力を再発見する機会を提供しています。

終わりに

漆器のデザインと装飾技法は、その歴史や文化を深く反映した作品の根幹をなす要素です。古くから受け継がれてきた技術やデザインに加え、現代のトレンドや国際的な展望が融合することで、新しい未来が開かれています。今後も、漆器の美しさと技術を大切にしながら、持続可能な文化の発展が進むことを期待しています。