漆器は、中国の伝統的な工芸品の一つであり、その美しさと実用性から多くの人々に愛されています。しかし、漆器を永く美しい状態で保つためには、正しい保存とメンテナンスが必要です。この文章では、漆器の基本知識からその魅力、保存方法、メンテナンス、トラブルシューティング、そして未来に至るまで、多角的に漆器について紹介します。

1. 漆器の基本知識

1.1 漆器の歴史

漆器は、中国の古代から続く工芸品であり、紀元前3000年頃の遺物にその起源を辿ることができます。漆器は、樹木から採れる漆(うるし)を利用したもので、当初は宗教的な儀式や、貴族階級による祭りの道具として用いられていました。特に、春秋戦国時代(紀元前770年 – 紀元前221年)には、漆器の生産が盛んになり、工芸技術も進化しました。

漆器の魅力の一つは、その持つ美しさだけでなく、加工技術の発展によって、生産された漆器のデザインや機能も多様化していった点です。唐代(618年 – 907年)に至ると、漆器は広く普及し、様々な地域で多くのスタイルが生まれました。特に、明清時代(1368年 – 1912年)には、漆器が最高の工芸品として評価され、その豪華な仕上がりが人々を魅了しました。

1.2 漆器の種類

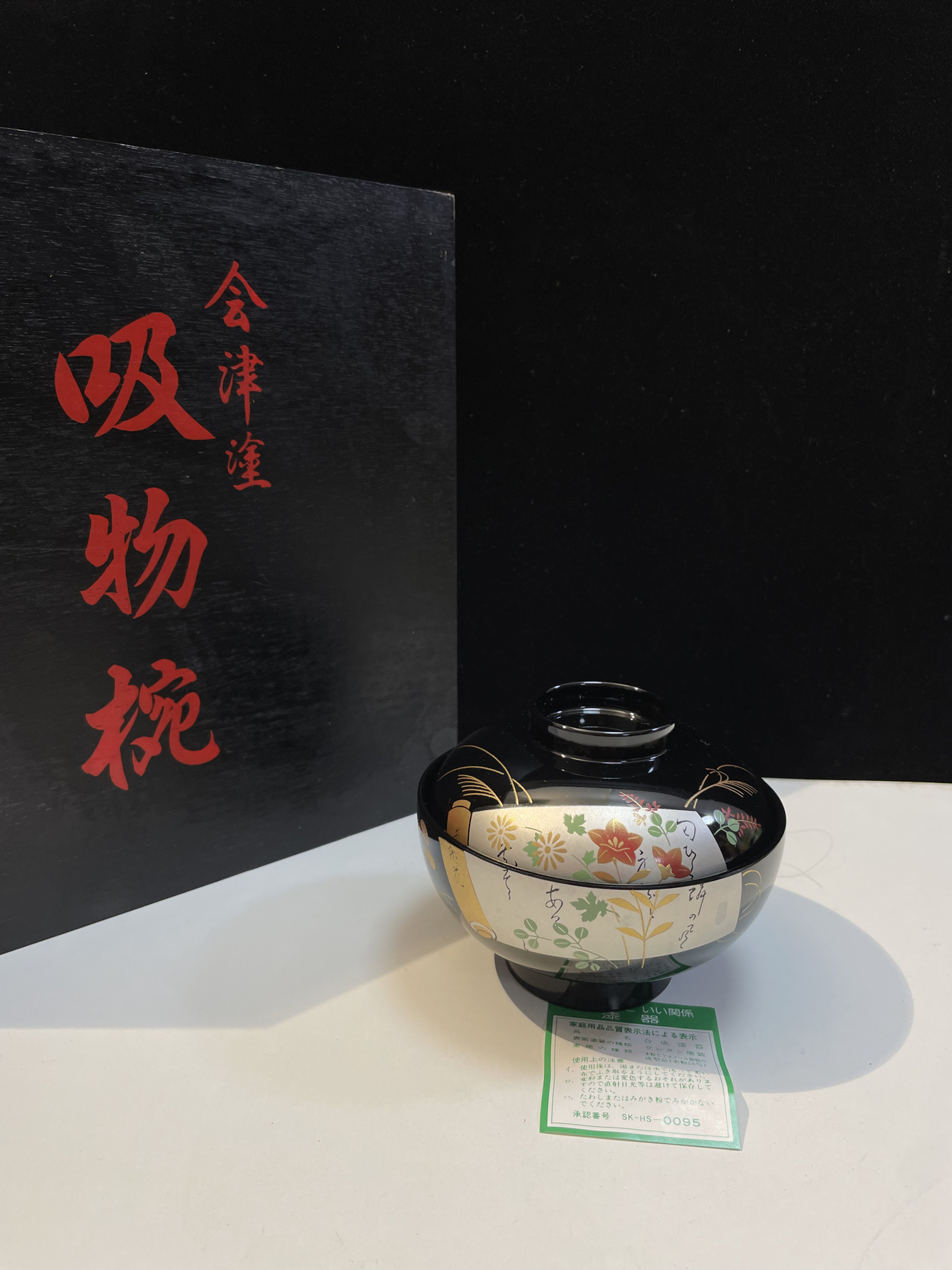

漆器には多くの種類があり、用途やデザインによって異なります。代表的なものには、日常的に使われる器や、装飾目的の漆細工があります。特に、中国の漆器には「赤漆器」、「黒漆器」、「金漆器」など、色や仕上げによってさまざまなタイプがあります。これにより、使用する場面や選ぶ人の好みに応じた多様性が生まれました。

また、漆器の中には、水を使わずに食材を保存することができる特性もあり、古くから実用的なアイテムとして重宝されています。さらに、細かい絵柄や肉厚の漆が施されたものは、技術者の腕前が光る工芸品として、コレクターにも人気があります。

1.3 漆器の制作方法

漆器の制作には、厳密な工程が必要です。まず、漆を採取するための樹木について、特別な樹齢のものを選ぶことが重要です。この漆は、そのままでは使用できず、特別な加工を経て漆器に塗られます。漆を塗る工程では、何層にも重ねて塗布し、時間をかけて乾燥させます。このプロセスが漆器の強さと美しさを生むわけです。

塗装後は、研磨や仕上げの工程が待っています。これは、表面を滑らかにするための作業であり、職人の技術が要求されます。特に、素晴らしい光沢を持つ漆器は、この研磨段階での熟練した技術によって実現されます。最後に、装飾やパターンを施すことで、さらに魅力的な漆器が完成します。

2. 漆器の魅力

2.1 漆器の美しさ

漆器の最大の魅力は、その美しさにあります。漆の特性によって、表面は滑らかで光沢があり、見る人を惹きつける存在感を持っています。漆器の色合いやデザインもさまざまで、伝統的なものから現代的なデザインまで幅広く存在しています。特に、「拭き漆」や「金粉蒔き」などの技法が施された漆器は、その繊細な美しさが際立ち、見る者を魅了します。

また、漆器の色は、手間ひまかけて製作されるため、同じものは二つと存在しないユニークさがあります。このため、漆器はコレクションや贈り物としても非常に人気があります。美しい漆器は、どんなシーンにも華やかさを添え、持つ人のセンスを表現するアイテムとして愛用されています。

2.2 漆器の実用性

漆器は、美しさだけでなく、実用性も兼ね備えています。漆の特性により、水や油をはじくため、食品を入れるための器として非常に優れています。特に、温かい食事をサーブするための茶碗や皿は、漆器として選ばれることが多いです。また、漆器は軽量で扱いやすく、特に外食を楽しむ際にも便利です。

さらに、漆器は抗菌作用もあり、食材を安全に保つことができます。この特性から、漆器は健康にも良いとされ、より多くの家庭で日常的に使用されるようになっています。その結果、現代カフェやレストランでも漆器を使ったメニューが増えてきており、近代的な使用方法が広がっています。

2.3 漆器と文化

漆器は、中国文化の一部として、長い歴史を持っています。多くの行事や祭りでは、漆器が重要な役割を果たしてきました。例えば、結婚式や誕生日、その他のお祝いの際には、特別な漆器を使用することで、儀式的な意味合いが加わります。これにより、漆器は単なる器ではなく、文化を象徴する存在となっています。

また、漆器はアートの一形態とも言え、そのデザインや技法は地域や歴史によって異なるため、見ているだけでも楽しむことができます。各地の風土や気候、習慣に根ざした漆器は、その地域の文化を知る手がかりともなります。このように、漆器は単なる工芸品ではなく、深い文化的背景を持つ素晴らしいアイテムです。

3. 漆器の保存方法

3.1 保存場所の選定

漆器を長持ちさせるためには、適切な保存場所を選ぶことが肝要です。直射日光や高温を避けることが大切で、特に湿気の多い場所は漆器にダメージを与える原因になります。理想的には、風通しが良く、適度に涼しい場所に保管するのが最適です。

また、保存場所には、漆器専用のケースや家具を使用することをおすすめします。木製の箱や棚に入れておくことで、衝撃や汚れから漆器を保護することができます。特に、高価な漆器や大切なコレクションは、他の物と直接接触しないように気を付けて保存することが望ましいです。

3.2 温度と湿度の管理

漆器の保存において、温度や湿度は非常に重要です。漆器は湿度の変化に敏感であるため、保存環境の管理が必要です。湿度が高すぎると、漆が湿気を吸収し、変色やカビの原因となることがあります。そのため、湿度計を利用して、適切な湿度(40-60%程度)を維持することが推奨されます。

また、温度も影響を与える要素です。極端な寒暖を避け、安定した室温(15-25度程度)を保つことが理想的です。このような環境下において、漆器はその美しさを長く保つことができます。もし適切な環境が整わない場合は、除湿機や空気清浄機を使うと良いでしょう。

3.3 他の物との収納方法

漆器を収納する際には、他の物との接触を避ける工夫が必要です。特に、硬い物や尖った物と一緒に収納すると、漆器に傷がつく原因となります。漆器は柔らかい布やフェルトなどに包んでから、保管すると良いでしょう。これにより、衝撃を吸収し、傷を防ぐことができます。

さらに、一つ一つの漆器を個別に収納することも大切です。特に、デリケートな装飾が施された漆器や、繊細なデザインのものは、補強材などを使い、他の器と接触しないようにすることを勧めます。収納ボックスを利用する場合、それぞれの漆器がしっかり保護されているか、そして湿気がこもらない設計になっているか確認することが大切です。

4. 漆器のメンテナンス

4.1 日常的な手入れ

漆器を美しい状態に保つためには、日常的な手入れが不可欠です。まず、使用後は洗剤を使わず、ぬるま湯で優しく洗い流すことがポイントです。洗剤は、漆のコーティングを傷めたり、劣化を引き起こすことがあります。洗浄した後は、柔らかい布で丁寧に拭き取ることで、残った水分をしっかり取り除くことが大切です。

さらに、漆器の表面を保護するために、時折専用のオイルを塗布することも効果的です。このオイルは、漆器に艶を与え、乾燥や汚れから守る効果があります。ただし、あくまで塗装剤と異なり、ぬるぬるしないような性質のものを選ぶことが肝心です。

4.2 定期的なメンテナンス

日常の手入れだけでなく、より丁寧な定期的なメンテナンスも重要です。おおよそ半年から1年ごとに、漆器の状態をチェックして、亀裂や色あせがないか確認することをお勧めします。もし小さな傷やひびが見つかった場合は、その場で修復を行うことで、大きな損傷を防ぐことができます。

さらに、定期的に専門家のメンテナンスを受けることも一つの方法です。特に古い漆器や高価なコレクションの場合、専門家による修理やメンテナンスをお願いすると、より長く美しさを保つことができます。このような専門的なアプローチによって、漆器の寿命を延ばし、次の世代へと受け継ぐことも可能になります。

4.3 修理方法とその注意点

漆器が傷んだ場合、適切な修理方法を知っていることが重要です。傷やひびが生じた際には、自己流での修理を避け、専門家に相談することが最も安全です。特に、漆は独特の女性的な特性を持っており、不適切な処理がさらなる損傷を引き起こすことがあります。

簡単な傷の場合は、専用の漆や塗料を使って修復することが可能ですが、色合わせが難しいため、慎重に作業するべきです。また、修理後は乾燥させる期間も考慮しなければなりません。乾燥が不十分な状態で次の工程に進むと、漆が剥がれてしまう可能性があります。そうした不安を避けるためにも、プロの手を借りるのが賢明です。

5. 漆器のトラブルシューティング

5.1 ひび割れや剥がれの対処法

漆器には、しばしばひび割れや剥がれが生じることがあります。これは、温度や湿度の急激な変化によって引き起こされることが多いです。もしひび割れを見つけた場合は、その部分の漆が劣化している可能性があるため、早めの対処が求められます。小さなひび割れは、自宅で漆を塗りなおすことができますが、注意が必要です。

まず、ひびがある部分を清掃し、乾燥させます。その後、専用の漆を少量ずつ塗布し、慎重に乾かします。しかし、大きなひびや深い傷については、専門の修理業者に相談することをお勧めします。専門家による修理は、漆器が持つ本来の美しさを取り戻すのに不可欠です。

5.2 汚れの除去方法

漆器に汚れが付いた場合、適切な方法で除去する必要があります。まず、一般的な汚れには、ぬるま湯を使うことが効果的です。冷たい水や熱い水は漆に悪影響を与えるため、注意が必要です。しっかり拭き取ることで、汚れをきれいに保つことができます。

また、頑固な汚れには、柔らかい布に少しの油をつけて優しく拭くと良いでしょう。この手法では、漆の表面を添えるようにして、無理に擦らないように心がけましょう。決して研磨剤や傷つける恐れのある材質で洗わないことがポイントです。

5.3 漆器の色褪せへの対応

長年使用していると、漆器の色が褪せてしまうこともあります。これを防ぐためには、直射日光の当たる場所や高温多湿な環境での保管を避けることが基本です。色褪せが生じてしまった場合、再度塗装することが可能ですが、自己流で行うのは危険です。自分で塗り直す場合は、専門の漆を使用し、慎重に作業をすることが大切です。

色褪せが著しい漆器については、専門家に依頼することが最も安全です。プロの手による再塗装は、見た目を新たにするだけでなく、全体的な耐久性も向上させます。このため、万全な形で次世代に漆器を受け継ぐことができるのです。

6. 漆器の未来

6.1 現代における漆器の再評価

現代社会において、漆器は再度注目されています。かつては高級品としてのイメージがありましたが、最近ではグローバル化の影響も受け、様々なバックグラウンドを持つ人々に受け入れられるようになったのです。特に、アートやデザインのイベントでの展示やワークショップが増え、より多くの人々が漆器の魅力に気づくきっかけとなっています。

また、環境問題が取り上げられる中で、自然由来の素材である漆がもつ持続可能な特性も評価されています。プラスチック製品に代わる選択肢として、漆器を選ぶ人が増えてきているのです。このような現象は、伝統工芸が現代社会でどのように価値を見いだされるか、新たな可能性を示唆しています。

6.2 漆器の持続可能な利用法

漆器の未来を考える上で、持続可能な利用法が必須です。漆器は、一度作られたものを長く使い続けることができるため、環境への負荷を減らすことができます。また、漆器はリペアがしやすく、修理を施すことで長期間利用することが可能です。このリペア文化を広めることで、漆器の寿命を延ばすだけではなく、持続可能な製品の利用を促進していけるでしょう。

社会全体でリペアを重視する文化が広がる中、漆器もその一部として重要な役割を果たすことが期待できます。イベントやワークショップを通じて、修理の技術を学ぶことも一つの方法です。これにより、使い捨て文化から脱却し、価値あるものを大切にする意識が育まれつつあります。

6.3 漆器と日本の工芸文化

漆器は、中国だけでなく日本の工芸文化にも深く根ざしており、両国の文化交差点とも言えます。特に日本では、漆器の技術が洗練され、特色豊かなスタイルが生まれました。日本の漆器、特に「九谷焼」や「輪島塗」は、その独自性が高く評価されています。中国と共に、互いの文化が影響を与えながら今日まで続いているのは興味深い点です。

このように、漆器は国や地域において異なる技法やデザインが施され、それぞれの国のアイデンティティをも示しています。将来的には、国際的な視点を持った漆器の交流が進み、多様性がさらに豊かになっていくことが期待されます。漆器の持つ文化的価値を再認識し、次世代へと受け継ぐ努力が求められているのです。

終わりに

漆器は美しさと実用性を兼ね備えた素晴らしい工芸品です。その魅力を理解し、適切に保存しメンテナンスすることで、長く楽しむことができます。そして、日本や中国の文化と深いつながりを持つ漆器は、未来にわたって我々の生活の中で重要な役割を果たし続けることでしょう。このような漆器の魅力を知り、愛用していくことが、次の世代への大切な扉を開くのではないでしょうか。