中国の弦楽器は、数千年の歴史を持つ文化の中で重要な位置を占めており、独自の魅力と技術を有しています。古代から現代に至るまで、それぞれの時代において人々の生活に密着し、音楽だけでなく、宗教、舞踏、社会行事などにも寄与してきました。今回は、中国の弦楽器の種類や特徴、そしてその文化的な意義について詳しく見ていきましょう。

1. 中国の弦楽器の歴史

1.1. 古代の弦楽器

中国の弦楽器の起源は、紀元前3000年以上以前に遡ります。最古の弦楽器の一つに「リュ(律)」があります。これは弦を張った楽器で、主に儀式や祭りで使用されていました。リュは音を出すために弦を引っ張るのではなく、弦を叩いたり弾いたりして音を生み出します。考古学の発掘からは、古代の楽器が使用されていたことが証明されており、これにより当時の人々が音楽を楽しんでいたことが分かります。

また、古代の楽器は音色だけでなく、形状や素材にも工夫が施されていました。木や竹、皮など自然素材を利用し、それぞれの地域や民族で特有の楽器が作られました。これにより、地域ごとに異なる音楽スタイルが形成されていきました。古代中国の音楽は、天や自然と密接に結びついており、楽器はその表現の手段として重要な役割を果たしていました。

1.2. 中世の発展

中世に入ると、中国の弦楽器はさらに進化を遂げました。この時期、さまざまな楽器が相互に影響し合い、新しい楽器のスタイルが登場しました。特に重要な楽器として「古箏」が挙げられます。古箏は、絃が21本の弦楽器で、音域が広く、美しい音色が特徴です。この楽器は、中世の貴族や上流階級によって愛され、詩や舞踏の伴奏として一役を担いました。

また、この時期には「琵琶」も登場し、さまざまな演奏技法が発展しました。一口に弦楽器といっても、奏法には多様性があり、指を使った演奏やピックを使った演奏法がありました。特に琵琶は、物語を語るための楽器としても重要でしたので、音楽が物語の表現手段としても活用されるようになりました。

1.3. 現代の弦楽器

現代においても、中国の弦楽器はその魅力を失うことなく、さまざまな場面で演奏されています。伝統音楽だけでなく、ポップ音楽や映画音楽など、様々なジャンルで活躍しています。特に二胡は、独特の音色によって多くの人々に人気を誇っており、国内外での演奏が盛んです。

また、技術の進歩により、弦楽器の製作方法や演奏スタイルも変化しています。現代の楽器は、より高精度で製造され、演奏者の表現力をより引き出しています。例えば、電子音楽とのコラボレーションが進み、新しい音楽の形が生まれています。このように、中国の弦楽器は伝統を重んじつつも、現代社会に適応して進化を続けています。

2. 中国の主な弦楽器の種類

2.1. ヴィオリン(小提琴)

中国の弦楽器の中でも特筆すべきは「ヴィオリン」です。中国では特に西洋音楽が広まり、有名なオーケストラでも使用されています。中国のヴィオリンは、西洋のスタイルに影響を受けつつも、中国の音楽の中に取り入れられ、独自の演奏スタイルを持っています。中国のヴィオリニストは、伝統音楽をベースにした演奏方法を駆使し、独自の音色を引き出しています。

また、近年では新しい作曲家が現れ、ヴィオリンを用いた革新的な作品も増えてきています。例えば、伝統的な民謡を基にした現代のオーケストレーションが試みられ、聴衆に感動的な体験を提供しています。ヴィオリンは、中国の音楽教育でも広く普及しており、若い世代の演奏者が続々と登場しています。

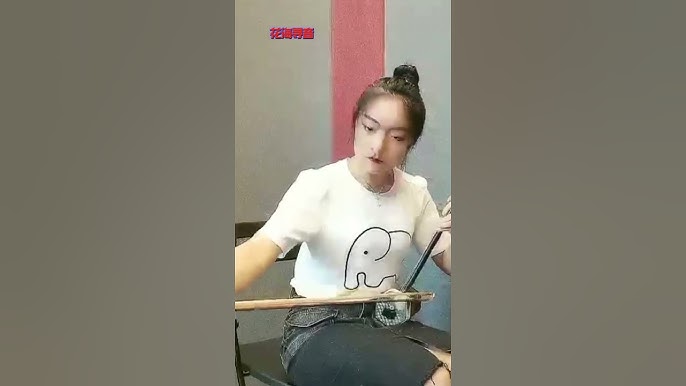

2.2. 二胡(erhu)

二胡は、二本の弦をもつ中国の伝統的な楽器で、その音色は非常に感情的で深いものがあります。伴奏用としてだけでなく、独奏や合奏でも重要な役割を果たします。二胡の奏者は、弓を使って弦を引き、独特な音色を生み出します。この楽器は、それ自体が情感を表現するための道具として非常に強力です。

二胡の音色は、字の通り「二つの弦」と言われるように、非常に多様であり、曲調や演奏者の感情に応じて変化します。例えば、悲しい旋律や喜びの旋律等、演奏者が表現したい感情を伝えるために、さまざまなテクニックが使用されます。また、二胡の人気は国内外に広がっており、多くの国で二胡を使ったアンサンブルも目にすることができます。

2.3. 扬琴(yangqin)

扬琴は、鍵盤式の弦楽器で、打楽器の要素も持ちながら、独自の音色を響かせる楽器です。特に、甘美な音色が特徴で、厳密には弦楽器と呼ぶべきか思案のしどころですが、中国では重要視されています。扬琴の奏法は、マレットで弦を叩くことで音を出すため、非常にリズミカルであり、アンサンブルにおいても重要な役割を果たします。

扬琴を演奏する際には、様々なテクニックが求められ、特にリズム感が大切です。奏者はしばしば複雑なリズムを体得し、演奏中には身体全体を使ってそのリズムを感じ取ることが求められます。扬琴の音楽は、民間の音楽や伝統音楽の中で非常に人気があり、特に家族行事や祝典での演奏に欠かせない存在です。

2.4. 古箏(guzheng)

古箏は、21本の弦を持つ中国の弦楽器で、「古のストリングス」という意味を持ちます。弦は指で弾くことによって音を出し、多彩な音色が特徴です。古箏は、非常に幅広い音域を持ち、古典音楽から現代音楽まで様々なジャンルで使用されます。特に、古箏の演奏は、繊細さと強さが求められ、演奏者の個性が色濃く反映される楽器でもあります。

古箏は、時代を超えて愛されており、古代の詩や曲を演奏する伝統音楽と、近代のポップ音楽の両方で活用されています。近年では、古箏と他の楽器のアンサンブルが増えており、新しい音楽の形が生み出されています。演奏会や音楽祭での古箏の演奏は、観客に感動を与える重要な場面となっています。

2.5. 琵琶(pipa)

琵琶は、四弦の楽器で、中国の伝統的な弦楽器の中でも特に複雑な演奏技法を持つ楽器です。琵琶は、その独特の音色とリズム感で、多くの中国の伝説や物語に伴奏されてきました。特に、物語を語ることが琵琶の大きな役割であり、演奏者は曲の内容に従って非常に表現豊かに演奏します。

琵琶の演奏技法には多くのテクニックがあり、速弾きやトリル、ハーモニクスなど、聴衆を引き込むための要素が多く盛り込まれています。また、琵琶は、古典音楽だけでなく、現代音楽にも利用されており、演奏者によって新しい解釈が加えられることで、さらなる魅力を放っています。特に、超絶技巧的な演奏が好まれ、演奏者同士の競演が盛んです。

3. 各弦楽器の特徴

3.1. ヴィオリンの構造と音色

ヴィオリンは、木製のボディを持ち、弦楽器の中でも特に評価される楽器です。弦は一般的に羊の腸やナイロンで作られ、音色を決定する重要な要素となります。また、楽器の形状も音質に大きく影響し、フィホール(音孔)の形状によって音色の響きが変わります。このように、ヴィオリンは非常に繊細な楽器であり、演奏者の技術がそのまま音に表れるため、演奏者の個性が強く出る楽器といえます。

ヴィオリンの特徴的な音色は、技術や感情の表現に優れています。特に、弱音から強音まで、幅広いダイナミクスが可能であり、演奏者が情感豊かな演奏を行うことができます。音色は滑らかであり、聴衆を引き込む力を持っています。そのため、ヴィオリンはオーケストラや室内楽だけでなく、ソロ演奏でも非常に人気があります。

3.2. 二胡の演奏技法

二胡は、その特徴的な音色と演奏技法で知られています。弓で弦を引く際のテクニックは、多段階で、演奏者が感情を込めて音を出すことが求められます。例えば、弓のスピードや圧力、さらに弦を押さえる指の使い方によって、全く異なる音色を生み出すことができます。この精緻なテクニックが、二胡の音楽に深みをもたらしています。

また、二胡には特有の運指法があり、不同音(ビブラートの一種)や、スライド(音の移動)が用いられます。これにより、演奏者は豊かな音楽的表現を実現します。さらに、二胡はソロ演奏だけでなく、アンサンブルでも非常に役立ち、他の楽器との協調性が高いのも特長の一つです。

3.3. 扬琴の奏法と表現

扬琴の奏法は非常に多様であり、演奏者はマレットや指で弦を叩くというリズミカルな動きが必要とされます。この楽器の特性上、音が響くため、リズムを強調することが求められ、スピード感のある演奏が特に人気です。弦楽器でありながら、打楽器のような要素を持ち合わせているところが、扬琴の魅力です。

扬琴には多様な音楽スタイルがあり、民謡の伴奏や古典音楽の中で非常に広く用いられています。また、特に中華文化圏の生活に根付いた音楽の中で、その存在感が際立っています。演奏者は、与えられた音楽の情緒を表現するために、独自のリズムと旋律を組み合わせることが求められます。これにより、扬琴の演奏は単なる音楽にとどまらず、聴く人々に感動を与えるアートとして成り立っています。

3.4. 古箏の音楽スタイル

古箏は、その聴き手を魅了する美しい音色を持ち、演奏スタイルも多様です。古箏の音楽は、古典音楽の中に多く見られ、特に詩とともに演奏されることが多いため、感情豊かな表現が特徴です。演奏者は、指で直接弦を弾くため、演奏のスタイルはそれぞれの感情や解釈に応じて変化します。

古箏は、ゆっくりとした穏やかな旋律から、激しく動きのあるリズムまで様々な表現が可能です。特に、情緒豊かな旋律を奏でることで、聴衆を物語の中に引き込む力があります。現代では、古箏を用いたポップ音楽や映画音楽も増えており、より広範な音楽スタイルにおいて存在感を示しています。

3.5. 琵琶の歴史と役割

琵琶は、その起源が古代の楽器に由来するとされ、歴史的にも深い背景を持っています。この楽器は、詩や物語の伴奏として用いられ、音楽そのものがストーリーを語る道具としての役割を果たしてきました。琵琶の人気は、古代から続く様々な文化活動の中で根付いており、その演奏技術は代々受け継がれてきました。

琵琶の役割は、非常に多岐にわたり、様々な場面で演奏されます。特に、伝統的な戯曲の伴奏や宴会、お祝い事などでの演奏が一般的です。そのため、演奏者は聴衆の心を掴むために、演奏時には感情を込めて演奏する必要があります。また、琵琶の穏やかな音色は、聴く者に癒しを与えると同時に、深い感動をもたらすことができます。

4. 中国の弦楽器の演奏文化

4.1. 弦楽器の社会的役割

中国における弦楽器は、単なる楽器としての役割を越え、社会的な役割も果たしています。各地域で異なる文化や伝統の中で、弦楽器は人々の生活の一部として存在し、地域コミュニティを形成する重要な要素となっています。特に結婚式や祭り、地域の行事では、弦楽器が必須アイテムとして活躍し、和やかな雰囲気を生み出します。

また、弦楽器の演奏は、世代間の交流の手段でもあります。若い演奏者が伝統音楽を学ぶことで、文化遺産を受け継ぎます。地域の伝統音楽は、単なる音楽を超えて、歴史や価値観、さらに地域アイデンティティの一部となります。これにより、弦楽器の存在は、生活に深く根付いていることが実感できます。

4.2. 伝統音楽と現代音楽の融合

伝統音楽と現代音楽の融合は、近年ますます進んでいます。従来の弦楽器が現代のカルチャーに取り入れられ、新たなスタイルが生まれています。例えば、二胡を使用したポップソングや、古箏を用いたロック音楽など、様々なジャンルで伝統が生きています。これにより、若い世代にとっても親しみやすい音楽が生まれ、受け入れられるようになっています。

さらに、異なる国の異なる楽器とのコラボレーションも増えており、国境を超えた音楽が楽しめる時代が到来しました。西洋の楽器と毋果の音の調和を目指す新たな試みが続いており、中国の弦楽器の音色が、世界中で注目されています。こうした流れは、音楽に対する新たな視野を提供しており、音楽の可能性が広がっています。

4.3. 音楽祭と演奏会

音楽祭や演奏会は、中国の弦楽器文化を知るための重要なイベントです。特に、地方のお祭りや音楽祭では、弦楽器の演奏が鳴り響き、観客は伝統音楽の魅力を直接感じることができます。こうしたイベントでは、演奏者が地域の伝統を守りながら、新たな音楽を創造する姿を見ることができます。

また、現代の音楽祭では、国内外から多くのアーティストが集い、さまざまなスタイルの音楽が披露されます。これにより、弦楽器が持つ多様性と魅力が際立ち、多くの観客を惹きつけています。音楽祭という形で弦楽器の演奏文化が伝承され、さらには新しい表現が生まれる場としての機能も果たしています。

5. 日本における中国の弦楽器の影響

5.1. 日本の音楽における中国文化の影響

日本の音楽においても、中国の弦楽器の影響が色濃く現れています。特に、中国の音楽が伝来した奈良時代から平安時代にかけて、楽器や演奏スタイルが取り入れられていきました。例えば、琵琶は日本に渡り、そのスタイルが日本の音楽文化に根付いていきました。日本の琵琶は、独自の発展を遂げ、物語を語る楽器として重要な役割を果たしています。

また、近年の音楽シーンでも、中国の楽器を取り入れたアーティストが増えてきました。特にポップ音楽やオーケストラにおいて、中国の弦楽器の音色が利用され、新しいジャンルの音楽が生まれています。この影響は、聴衆にも深い感動を与え、国際的な音楽交流が広がる要因ともなっています。

5.2. 日本の楽器との比較

日本には独自の弦楽器が多く存在し、中国の弦楽器との比較が興味深いです。例えば、弦の数や形状において、同じ弦楽器であっても文化によって多様な進化を遂げています。例えば、三味線は日本の伝統的な弦楽器であり、形状や演奏スタイルが全く異なるとは言え、共通点も多いです。このように、楽器の形や音色の違いはそれぞれの文化の色を反映しており、とても興味深いものです。

また、演奏スタイルや技術においても違いが見られます。中国の弦楽器は、感情表現に重きを置く傾向があり、演奏者の個性が際立つことが多いです。一方で、日本の楽器は、型や伝統による演奏が助長される場面が多いようです。これにより、各国の文化的な違いが音楽に顕著に表れています。

5.3. 現在の交流とコラボレーション

現在、中国と日本の楽器文化は、様々な交流やコラボレーションを行っています。多くのアーティストが共同制作を行い、新しい音楽を生み出しています。例えば、中国の楽器を取り入れた日本のアーティストがライブパフォーマンスを行うなど、国境を越えた音楽が広がっています。

また、音楽祭や演奏会を通じて、お互いの音楽文化を学び合う機会も増えています。こうした国際交流は、音楽という普遍の言語を通じて人々をつなげ、その結果、文化の理解が深まる重要な場となっています。弦楽器による演奏会では、伝統と現代が交差し、新たな音楽の形が展開されつつあります。

終わりに

中国の弦楽器に関する豊かな文化や歴史を探求することは、私たちに多くの学びをもたらします。弦楽器は単なる道具ではなく、深い感情と思想が込められた表現手段なのです。このような伝統と革新が共存する文化は、国を問わず人々の心に響くものです。これからも、中国の弦楽器の魅力や歴史を大切にし、さらなる発展を見守ることが重要です。