文化大革命は中国の歴史において特に重要な出来事であり、その影響は深く広範囲に及びました。1966年から1976年までのこの期間は、中国社会のあらゆる側面に変化をもたらし、家庭や教育、職場環境においても多大な影響を与えました。この記事では、文化大革命がもたらした社会的影響と家庭の変化について詳しく見ていきます。具体的には、教育制度の変化、職場環境の変革、家庭内の役割の変化、さらには女性の地位向上などについて考察します。

1. 文化大革命の概要

1.1 文化大革命の背景

文化大革命は、中国共産党の指導者である毛沢東が提唱した社会運動です。その背景には、毛沢東の権力回復の欲望や、社会主義の理想を実現するための必要性がありました。1950年代から60年代にかけての中国は、経済的な発展を目指していたものの、党内の権力闘争や反発も強まっていました。特に、前の大躍進政策の失敗による社会的混乱は、国家に対する不満を生むきっかけとなりました。

そのため、毛沢東は「資本主義の逆流」を防ぎ、純粋な社会主義を実現するために文化大革命を考え出しました。この運動は、「四旧」(古い思想、古い文化、古い風俗、古い習慣)を攻撃して、新しい文化や価値観の確立を目指しました。こうした背景が、文化大革命を引き起こす重要な要因となったのです。

1.2 主要な出来事と期間

文化大革命は1966年に始まり、1976年までの約10年間続きました。その始まりを告げるのは、毛沢東が「紅衛兵」と呼ばれる青年たちを組織し、世代を超えた組織的な動きが始まったことです。紅衛兵たちは、毛沢東の理念に基づいて旧体制を攻撃し、学校や家庭での権威を破壊しました。これは、若者を巻き込んだ大規模な社会運動となりました。

この運動の中で、多くの知識人や文化人が批判され、叩かれることとなり、数々の公開裁判や暴力的な行為が社会に蔓延しました。1971年には、毛沢東の信任を失った林彪が失脚し、文化大革命の運動の勢いは徐々に減少していきます。最終的には1976年に毛沢東が亡くなると、文化大革命は終焉を迎えました。

2. 文化大革命がもたらした社会的影響

2.1 教育制度の変化

文化大革命の最も顕著な影響の一つが、教育制度の大きな変革です。紅衛兵たちは、多くの学校や大学を閉鎖し、教育機関は「四旧」を排除することが求められました。その結果、教育現場では伝統的な科学や人文学の教育が軽視され、政治教育や毛沢東思想に基づいた教育が重視されるようになりました。

この変化により、多くの学生が学校教育を受ける機会を失い、知識を持つ層が減少しました。教育は、質よりも思想的な純粋性が重視され、学生たちは知識を身につけるのではなく、党の意向に従った行動を求められました。

さらに、卒業後の進路も大きく変わりました。多くの学生が職業に就くことができず、代わりに農村での労働を強いられることが一般的でした。教育の機会は不平等であり、家庭背景によって異なる結果を生むこととなりました。

2.2 職場環境の変革

文化大革命は職場環境にも大きな影響を与えました。企業や工場では、共産党の理念に基づいた労働条件が強制され、生産の効率や労働者の権利は二の次になりました。労働者は、生産活動を通じて革命に貢献することが求められ、そのためのプロパガンダが日々行われることとなりました。

職場では、従業員の能力や技能よりも、政治的忠誠心が重視されるようになりました。これにより、井戸端会議や職場の団結が一時的には促進されたものの、経済的な効率が失われる事態も招きました。企業の経営者は、しばしば党員としての資格を持ち、経済活動が政治に大きく影響されるようになったのです。

また、多くの職場で「闘争」や「批判」といった行動が日常化し、職場内の人間関係は緊張を生む結果となりました。信頼関係が失われ、仲間同士の連携が崩れ、従業員の士気が低下するなど、職場環境は大きく変わりました。

2.3 社会構造の変化

文化大革命は、社会構造にも大きな変化をもたらしました。特に人々の価値観に影響を与え、伝統的な家族の形や家庭内の役割が変わるきっかけとなりました。親たちの意向よりも、個人の自由や革命の理念が重視され、特に若者たちが新たな価値観を持つようになりました。

一方で、多くの家庭は、教育を受ける機会や仕事の選択肢が制限され、経済的な不安を抱えるようになりました。経済が不安定な中で、家族の結束は弱まり、家族内での意見の不一致が頻繁に起こるようになったのです。特に、親と子の世代間対立は顕著になり、伝統的な家族の形態が崩れていく様子が見られました。

また、農村においても、農民が党の方針に従わざるを得ない状況が生じ、村社会の結束が崩れていきました。これにより、地域社会の中での信頼関係が薄れ、人々の孤立感が増す結果になりました。

3. 家庭の変化

3.1 家族の役割の変化

文化大革命がもたらした家庭内の変化の一つは、家族の役割が大きく変わったことです。伝統的に家族の長としての役割を果たしていた父親が、家族内での影響力を失い、特に若者が新しい価値観を持つようになりました。教育を受けている若者は、「親の言うことを聞かない」「自分の考えを持つ」世代となり、家族の内から古い制度を批判する姿勢が見られました。

また、母親の役割も変化しました。従来は家庭を守る役割を担っていた母親たちも、革命の理念に影響を受け、職場に出て働くようになりました。これにより、家事や子育ての負担が分散し、より多様な家族の形が生まれることになりました。母親たちは、従来の家庭の枠にとらわれず、自身の人生を歩むことを志向するようになったのです。

このような変化は、家庭内での話し合いや意思決定のスタイルにも影響を及ぼしました。長い間の伝統的な家族の形を捨て、平等な関係を目指す方向にシフトしていったのです。しかし、これには混乱や対立を伴うことも多く、家庭内での権力バランスが揺れ動くこともありました。

3.2 世代間の対立

文化大革命の影響によって、特に顕著に現れたのが世代間の対立です。革命の理念にみちびかれた若者たちは、従来の価値観や伝統を軽視する傾向が強まり、特に親世代との対立が生じました。この世代間の対立は、家庭内での議論や衝突を引き起こし、それぞれの世代が異なる価値観を持っていることを実感する機会を提供しました。

たとえば、若者たちは「革命」は進歩をもたらすと信じていましたが、親世代は旧来の価値観に基づいた生活を維持しようとしました。この結果、家庭内での意見の衝突が増え、時には激しい争いに発展することもありました。特に、もし教育を受けた若者が家庭内の権威に反抗するような事態が発生した際には、その対立は深刻なものになりました。

また、世代間の対立は、社会的な絆を弱める要因ともなりました。親子の間でのコミュニケーションが減少し、互いの価値観を理解する機会が少なくなりました。このことは、個々の家庭だけでなく、社会全体においても対立が生まれる原因となり、繋がりが薄れる一因となったのです。

3.3 家庭内の価値観の変容

文化大革命の影響により、家庭内の価値観も大きく変わりました。例えば、従来は家族の絆や親子の敬意が重視されていましたが、個人の自由や自己実現が優先されるようになりました。このような価値観の変化は、家庭内での人々の関係にも大きな影響を与えました。

こうした傾向は、特に家族の意思決定において顕著に現れました。家族の意見が尊重されるのではなく、自分の希望や考えを主張することが重視されるようになりました。これにより、共同で意思決定を行うことが難しくなり、時には家庭の不和を招く原因ともなりました。

また、このような価値観の変化は、家庭における役割の分担にも影響を与えました。特に女性の社会進出が進む中、家庭内での家事や子育ての負担が公平に分配されるようになったものの、従来の価値観との衝突が見られることも少なくありませんでした。

4. 文化大革命と女性の地位

4.1 女性の社会参加の促進

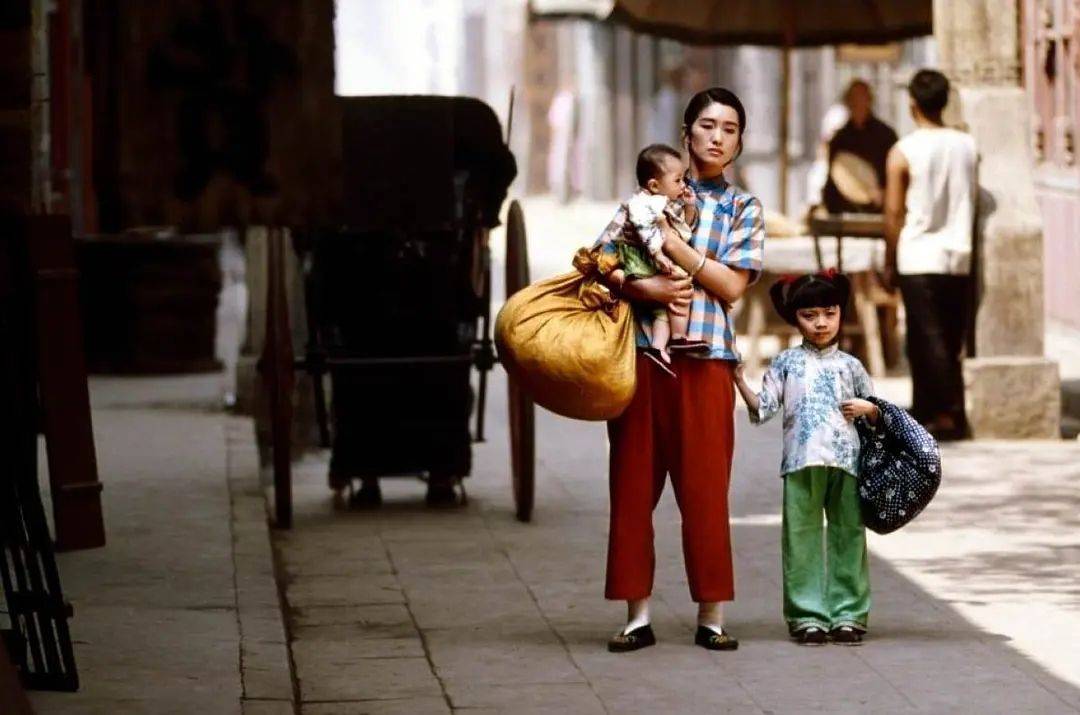

文化大革命の時代において、女性の社会参加が促進される結果となりました。毛沢東は「女子も男子と同等に働くべき」との理念を掲げ、女性の労働力を最大限に活用する政策を推進しました。このため、多くの女性が農業や工業、そして軍隊などさまざまな分野で活躍する機会を得ました。

たとえば、都市部では工場での労働に従事する女性たちが増加し、家庭を持ちながらも社会での役割を果たすことが求められるようになりました。このような変化は、女性の経済的自立を助けた一方で、家庭内での役割が変わるきっかけともなりました。

また、女性が社会参加することによって、彼女たち自身の意識も変わり、国や社会への貢献を果たす重要性を自覚するようになりました。これにより、女性の「自立心」が育まれ、後の時代における女性の権利や地位向上の基盤を作ることとなりました。

4.2 家庭内での女性の役割の変化

文化大革命の影響で、家庭内での女性の役割も大きく変わりました。従来は家事や育児に専念していた女性たちが、外で働くことによって家庭の経済を支える立場に変わりつつありました。このことは、家庭内での権利や決定権の見直しにつながる一因となりました。

女性が外で働くことに伴い、家事や子育ての負担が男性と共有されるようになりました。しかし、伝統的な価値観から脱却することは容易ではなく、男性も女性も互いに新しい役割に戸惑う状況が見られました。家庭内での議論を通じて、両者が新たな価値観を受け入れる過程が始まったのです。

このような家庭内の変化は、次第に家族の役割分担や意識にも影響を及ぼし、特に若い世代においては男女平等の意識が高まる契機となりました。基本的な価値観の見直しが進む中で、女性の地位向上は確実に進展していったのです。

5. 文化大革命後の社会的影響の継続性

5.1 現代中国における影響

文化大革命後、中国は経済の改革開放を進めましたが、文化大革命の影響は今もなお色濃く残っています。教育制度や職場環境、家庭のあり方において、当時の理念が根深く植え付けられているためです。特に若者たちは、教育を受けることの重要性を再認識し、自らの未来を見据える姿勢が強まっています。

また、文化大革命によって生まれた価値観の変化は、今日の中国社会における多様性の価値を強調する要因ともなっています。北京大学や清華大学といった名門校で学ぶ学生たちが、自己のアイデンティティや発言権を求める姿勢は、文化大革命の影響を受けた結果とも言えます。

さらに、家庭内における役割の見直しや女性の社会進出は、現代社会においても続いています。多くの場面で女性がリーダーシップを発揮し、家庭の中でも意見を言う権利が尊重されるような状況が徐々に整いつつあるのです。

5.2 家庭の変化への継続的な影響

文化大革命から数十年が経ちましたが、その影響は未だに家庭のあり方に波及しています。現代の中国では、共働き家庭が増え、男女共有の家事や育児が一般的になりました。その結果、家庭内での役割分担や負担が見直され、さらに多様な家庭の形が生まれるようになっています。

一方、世代間の価値観の違いが依然として存在しており、親と子の間での摩擦が見られることもあります。特に若者たちは、自己を重視する傾向が強まり、親世代とは異なる価値観を持つことが一般的になってきました。このような違いは、家庭内でのお互いの理解を深めるための新たな対話の機会を提供する可能性も秘めています。

また、家庭内での女性の役割や権利意識の高まりは、世代を超えて受け継がれる傾向にあります。女子教育の重要性が再認識され、若い世代の中においても、女性が自立して活躍することが期待されています。これにより、長期的な価値観の変化をもたらすのではないかと思われます。

6. まとめと考察

6.1 文化大革命の総括

文化大革命は、中国社会に深刻な影響を与え、その影響は今日まで続いています。特に教育制度や家庭の形、価値観において、その変化は明らかです。文化大革命がもたらした混乱は、多くの痛みを伴いましたが、同時に新たな価値観の形成にも寄与しました。

この時代の経験は、中国が現代に進むための貴重な教訓とされ、多くの人々が歴史から学ぶことが求められています。特に家族の在り方や世代間のコミュニケーションに関する新たな理解が、未来のより良い社会の構築に寄与することが期待されています。

6.2 今後の研究課題

今後の研究においては、文化大革命による影響をさらに掘り下げることが求められます。具体的には、家庭内での世代間の関係や、女性の社会的役割がどのように変化しているか、またそれがどのように持続し、影響を与えているのかを探ることが重要です。そして、社会全体での意識の変化や、次世代を担う若者たちの価値観についても、継続的な研究が必要です。

「終わりに」

文化大革命は、中国の歴史の中で非常に影響力のある出来事であり、今日の家庭や社会における価値観に影響を与え続けています。文化の変容、家庭内での役割の見直し、そして女性の社会進出は、今後ますます重要なテーマとなるでしょう。私たちは、この歴史を振り返り、新たな視点から未来を考えるべきです。