中国の試験制度は、世界の中でも特異な特徴を持っており、特に科挙制度は中国史において重要な役割を果たしてきました。科挙制度は、官僚を選抜するための試験制度として古代中国に始まり、長い間存在しました。一方、現代の大学入試である高考(こうこう)もまた、多くの学生にとって非常に重要な試験です。これらに対比する形で、日本をはじめとする他国の試験制度を比較することで、それぞれの国の教育制度や文化、社会的背景が浮かび上がります。この文章では、他国の試験制度と中国の試験制度を様々な観点から比較してみましょう。

1. 中国の試験制度の概要

1.1 科挙制度の歴史

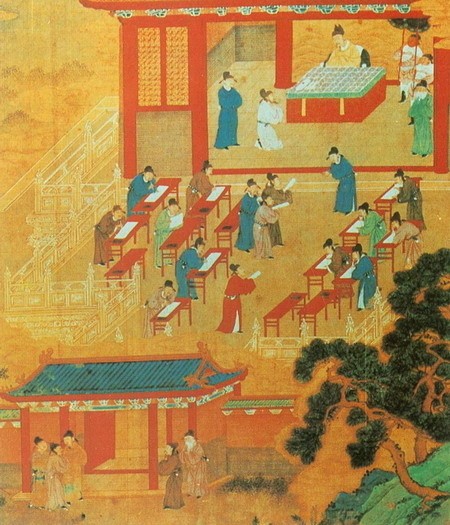

科挙制度は、隋代(581年 – 618年)から明清代(1368年 – 1912年)までおよそ1300年間にわたって、中国の官僚を選ぶための主要な制度でした。この制度の特徴は、試験を受ける全ての者に対し、身分や出自に関わらず受験の機会が提供された点にあります。科挙は、文学や儒教の知識を試すもので、受験者は詩や文章を書くことが求められました。このように、優れた知識を持つ者が官職に就くことができる仕組みは、封建制度を打破し、 meritocracy(実力主義)を促進したのです。

科挙制度の発展には、歴代の皇帝による教育の重視が影響を与えました。特に唐代(618年 – 907年)には、科挙が制度化され、多くの地域で試験が行われました。また、官僚の資質を評価する一環として、科挙制度は他の国々と同様に国家にとって非常に重要なものでした。科挙を通じて、とくに多くの貧しい家庭の子供たちが成功する機会を得ることができ、社会の流動性を高めました。

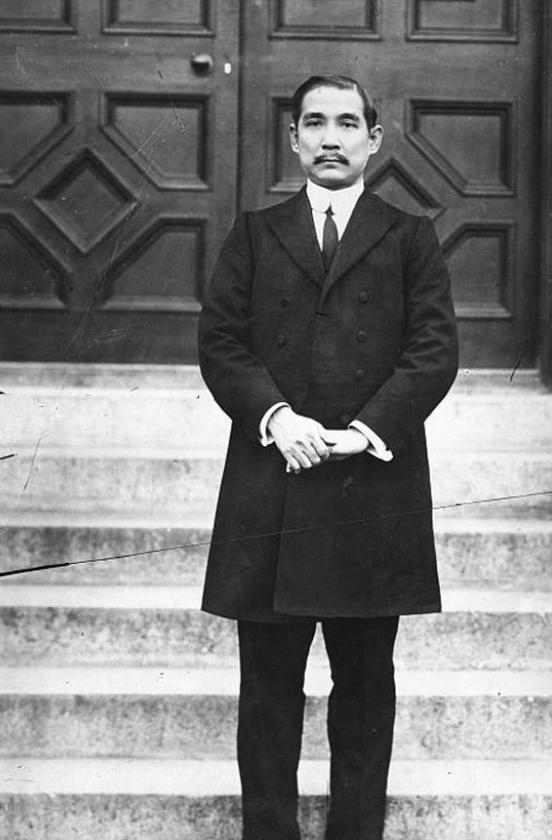

しかし、科挙制度にも限界がありました。試験の内容が固定化され、形式的な知識の暗記に偏るようになり、創造性や実践力が育まれにくくなったことが指摘されています。最終的にこの制度は、清朝末期には改革の必要が叫ばれるようになり、1912年に廃止されるに至ります。

1.2 現代の大学入試(高考)について

現代中国の大学入試、いわゆる高考は、科挙制度の影響を受けつつも、まったく新しい形態を持っています。高考は毎年6月に行われ、全国の高校生が一斉に受験します。この試験は、中国における大学進学の最重要な選考基準として機能しており、受験生の将来を大きく左右します。

高考の科目は、中国語、数学、外国語、大抵は英語、そして選択科目としての理科または社会科に分かれています。受験生は、自分が進学したい学部に応じて科目を選びます。この試験は通常、2日から3日間にわたって行われ、自分の学力の成果を全面的に発揮するための機会となっています。高考の結果は、大学の入学資格を決定するための唯一の基準であり、特に中国では合格へのプレッシャーが非常に高まっています。

また、近年では地方と都市の教育格差が問題視されています。一般的に、都市部の学校は教育資源が豊富で、受験対策も充実しているため、優秀な成績を収めやすい傾向があります。このような現状は、さまざまな不平等を生み出し、教育改革の必要性が叫ばれる背景となっています。

1.3 科挙制度から高考への変遷

科挙制度から高考への変遷は、中国の教育制度の大きな転換点として位置付けられます。科挙制度では、主に儒教の経典や文学に基づいた知識が重視されましたが、高考では、自然科学や数学、外国語の能力も同様に評価されるようになりました。この変化は、社会のニーズや経済の発展に適応するための重要なものです。

また、科挙制度が形式的な知識に偏りがちだったのに対し、高考は多様な技能を測定しようとして、近年では問題形式を工夫したり、実際的な課題を取り入れたりといった試みも見受けられます。このような変遷により、学生たちはより実践的な学力を身につけることが求められるようになっています。

しかし、依然として中国社会においては、試験中心の教育制度が根強く残っており、試験の結果がすべてを決定するという風潮は、教育の質や学生の幸福感に影響を与えています。つまり、科挙制度の精神が引き続き色濃く残る中、高考への変遷は単なる延長線上の出来事ではなく、全体の教育システムへの影響も考慮しなければならない課題です。

2. 日本の試験制度

2.1 大学入試センター試験の仕組み

日本の大学入試制度の中心には、大学入試センター試験があります。この試験は、全国の大学に進学を希望する学生が受けるもので、全国規模で実施される統一試験です。センター試験の目的は、受験生の学力を公平に評価し、大学への進学を希望する学生の合格ラインを決定することです。

センター試験では、主に国語、数学、英語、社会、理科の科目が選択でき、科目ごとに大量の問題が出題されます。特に、英語ではリスニング問題が加わり、コミュニケーション能力が求められるようになるなど、教育現場でも変化が求められています。試験時間は科目ごとに異なり、通常は約90分から120分です。

この試験は、各大学が独自に設ける二次試験(個別学力検査)の基礎データとしても用いられ、合格のためには、センター試験で高得点を確保することが不可欠です。日本の大学入試は非常に競争が激しく、受験生たちは長い時間をかけて試験勉強に勤しむことが一般的です。

2.2 AO入試と推薦入試の特徴

近年、日本の大学においては、AO入試(アドミッション・オフィス入試)や推薦入試といった新しい入試形態が注目されています。これらの形式は、従来のセンター試験や一般入試とは異なり、受験生の全体的な資質や能力を重視する傾向があります。AO入試では、大学が求める人物像に合った学生を選抜するため、面接や提出書類(自己推薦文など)が重視されるのが特徴です。

推薦入試は、学校長や教員からの推薦を受けた学生が受験する形で、一般的に成績や人物評が考慮されます。これによって、受験生は競争だけではなく、自分の強みや特技をアピールしやすくなり、個性を活かす機会が増えました。また、推薦入試は、一般入試に比べて、ストレスが少なく、よりリラックスした状況での受験が可能な場合もあります。

しかし、このような新しい入試方式についての評価は分かれています。各大学によって選考基準が異なるため、受験生にとっては情報収集が重要です。また、推奨された学生の中には、十分な準備をしないまま大学生活を開始するケースもあり、その結果として学業に苦しむ学生も少なくありません。こうした問題を克服するためには、各大学がより明確なガイドラインを設けることが求められています。

2.3 日本の試験制度の変遷

日本の試験制度は、時代と共に進化してきています。特に、バブル経済の崩壊以降、大学への進学率が上昇する中で、試験の内容が見直されるようになりました。受験生の競争が激化する一方で、大学側も質の高い学生を獲得するために、入試制度を柔軟に変更する必要があります。

また、教育の国際化が進む中で、外国の教育制度を参考にする動きも見られます。例えば、テクニカルスキルや国際感覚を重視するために、実技試験や国際的な資格試験を導入する大学も増えています。この流れは、今後も続くと予測されており、新しい入試制度の開発や評価方法の検討が進むことでしょう。

近年では、社会人や留学生を対象にした入試制度も拡充されてきており、多様な学びの場が広がっています。これにより、歳や職業に関わらず、誰もが学ぶ機会を得やすくなりつつあると言えます。ただし、教育機関としての質が保持されるためには、一貫した基準と評価方法の確立が必要です。

3. 西洋諸国の試験制度

3.1 アメリカのSATとACT

アメリカの大学入試制度は多様性に富んでおり、受験生の学力を測定するための主な試験としてSAT(Scholastic Assessment Test)とACT(American College Testing)が存在します。これらの試験は、フィールドによって異なるスキルを測ることを目的としており、SATは主に批判的思考力と数学的スキルを評価します。ACTは、英語、数学、読解、科学の4つのセクションから構成され、より実践的な能力が試されることが特徴です。

SATとACTは、いずれも全米規模で行われ、大学への進学希望者が受験する必要があります。受験生は、自分の進学したい大学や専攻の要求に応じて、どちらか一方を選択することが一般的です。これらのスコアは、大学入学の際の重要な合否基準となり、特に競争が激しい大学では高いスコアが求められます。

また、アメリカの大学はSATやACTの結果だけでなく、課外活動や推薦状、エッセイなど多面的な評価基準を採用しているため、受験生たちは、単に試験で高得点を取ることだけではなく、自分の個性や能力をアピールすることが重要です。このため、試験対策だけでなく、自己ブランディングやリーダーシップを高める活動も重視されます。

3.2 イギリスのAレベル試験

イギリスでは、大学進学を希望する学生が必ず通過するのがAレベル(Advanced Level)試験です。Aレベルは通常、16歳から19歳までの学生が受験し、2年間の学習を経て取得する資格です。この試験の特徴は、選択した科目に対して深く掘り下げることにあり、数科目を選び、各科目ごとに試験が行われます。

Aレベルのための科目選択は、受験生の進学希望や将来のキャリアに大きな影響を与えるため慎重に行われます。例えば、医療系の進学を目指す場合、生物、化学、数学を選択することが一般的です。一方、文学系の学部を目指す場合は、英語文学や歴史などが選ばれることが多いです。

Aレベルの結果は、大学の入学条件として強く求められます。イギリスの大学は、Aレベルのスコアを基にして合否を決定するため、受験生たちは高得点を目指してしっかりとした学習を行うことが求められます。近年では、Aレベルの軽減や新たな評価方法の導入が議論されていますが、依然としてこの制度は大学進学の重要なステップとして位置付けられています。

3.3 フランスのバカロレア試験

フランスの教育制度には、バカロレア(Baccalauréat)という国家試験があります。これは、高校教育の最終段階で受験する試験で、大学への進学資格を得るために必須とされます。バカロレアは、一般教育(バカロレア・ギネラル)、技術教育(バカロレア・テクニク)、職業教育(バカロレア・プロフェッショナル)に分かれ、それぞれ異なる科目が試験されます。

試験科目としては、フランス語、外国語、数学、倫理、歴史、地理、科学などが一般的ですが、受験生は自分の希望する進路に合わせて選択を行います。バカロレアの試験は、筆記試験だけではなく口頭試験もあり、より実践的な知識やコミュニケーション能力が評価されます。

バカロレアの結果は大学進学の新たな道を開くものであり、学生たちはこの試験に向けて高いモチベーションを持って取り組みます。近年では、バカロレアを通じて国際性を重視した教育改革が進められており、フランスの学生たちはより広い視野を持つことが求められるようになっています。

4. 他国との比較

4.1 試験の目的と役割の比較

中国の高考、アメリカのSAT、イギリスのAレベル、フランスのバカロレア試験は、いずれも大学進学のための重要な試験ですが、その目的や役割には大きな違いがあります。中国の高考は、主に受験生の学力を一律に評価し、大学への入学可否を決定する役割を担っています。そのため、非常に競争が激しく、受験生は高得点を目指して勉強に励む必要があります。

アメリカのSATは、大学が求める人材を見極めるための一つの指標として機能しており、受験生の多面性を評価することを目的としています。ここでは、衛生や環境の持続性、社会的な影響を考慮し、受験生の個性が重要視されることが特徴です。

一方、イギリスのAレベルは、受験科目に特化した知識と深い理解力を評価することが求められるため、専門的な学問のイメージが強いです。フランスのバカロレアは、一般教育の基準を満たすための試験であるため、幅広い科目が評価されます。このように、試験の目的や役割は国によって異なり、学生たちはそれぞれの制度に適応しながら学習を進めることが求められます。

4.2 試験の評価基準の違い

試験の評価基準についても国によって大きな違いがあります。中国の高考は、得点がすべてを決定するため、合理性が重要視されています。特定の科目でハイスコアを持つことが、大学合格への鍵になり、学生はその科目に尽力する傾向があります。

アメリカの試験では、SATやACTのスコアだけでなく、課外活動成績や推薦状も考慮されます。このため、受験生は単に学力だけではなく、コミュニケーションスキルやリーダーシップなどの他の側面をアピールする能力も求められます。

イギリスやフランスでは、Aレベルやバカロレアが取得されることで、一つの基準を持つことが重要です。これにより、受験生は試験によって得た知識を活かして大学生活をスタートすることになります。しかし、試験結果が全てを決定するわけではなく、各大学ごとに基準が異なるため、受験生には多様な能力が求められます。

4.3 社会的影響と公平性の視点

試験制度は、教育の公平性に大きな影響を及ぼす要因となります。中国の高考では、都市部と地方での教育格差が深刻な問題であり、試験結果に大きな影響を与えています。特に、都市部の学生は多くの教育資源にアクセスでき、より高い得点を得やすい一方で、地方の学生は限られたリソースで苦しむことが多く見られます。これは、社会全体における不公平を助長する一因となっています。

一方、アメリカの試験制度では、教育の多様性や包括性が重視されています。大学は、異なるバックグラウンドを持つ学生を受け入れることで、社会全体の公平性を高めようとしています。これにより、家庭の経済状態や文化背景に関係なく、条件が整った受験生に機会が与えられることを目指しています。

また、イギリスやフランスでも、教育制度の公平性が課題となっており、特に地域間の不均衡が問題視されています。社会的な背景が異なる学生たちが、同じ試験を受けることによって、平等なチャンスを享受できるかどうかが常に議論されています。このように、各国の試験制度は、教育の質と社会的公平性の観点からも改善を求められているのです。

5. まとめと今後の展望

5.1 他国の試験制度からの学び

中国の試験制度は、その歴史的背景からも独自の発展を遂げてきましたが、他国の試験制度の分析から学ぶことも多いです。特に、アメリカやイギリスの制度に見られるように、学力だけでなく、個性や多様性を重視する評価方法は、受験生にとっての安心感や学びの質を向上させると考えられます。中国は、様々な世代や社会的な背景を持つ学生に対して、よりバランスのとれた評価基準を導入することが求められています。

5.2 中国の試験制度の未来

中国における試験制度の未来は、時代の変化に応じて変わっていく必要があります。特に、高考が重要視される中でも多様な教育アプローチや評価方法が模索されるべきです。例えば、プロジェクトベースの学習や実践的な能力を評価する新しい試験形式が導入されることで、若者がより多面的に成長できる機会が広がります。

5.3 教育制度改革の必要性

最後に、教育制度全体の改革が必要とされる時期に来ています。特に、受験のプレッシャーが生徒たちに与える影響や、教育資源の均等な配分が強く求められています。中国の将来において、社会のニーズや変化に対応するためには、教育システムの柔軟性と多様性が必要です。これによって、すべての学生が能力を発揮できる社会を目指すための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

終わりに、このような試験制度に対する理解は、教育の未来を考える上で非常に重要です。国や地域ごとの特性を理解し、改善の余地を探ることで、より良い教育制度の確立につながるでしょう。