科挙制度は、中国の歴史の中で重要な役割を果たしてきました。この制度は、古代から近代にかけて官僚を選抜するための試験制度であり、その影響は政治的、社会的、文化的に広範囲に及ぶものです。本記事では、科挙制度の概要やその政治的役割、社会的影響、そして現代における遺産について詳しく解説します。

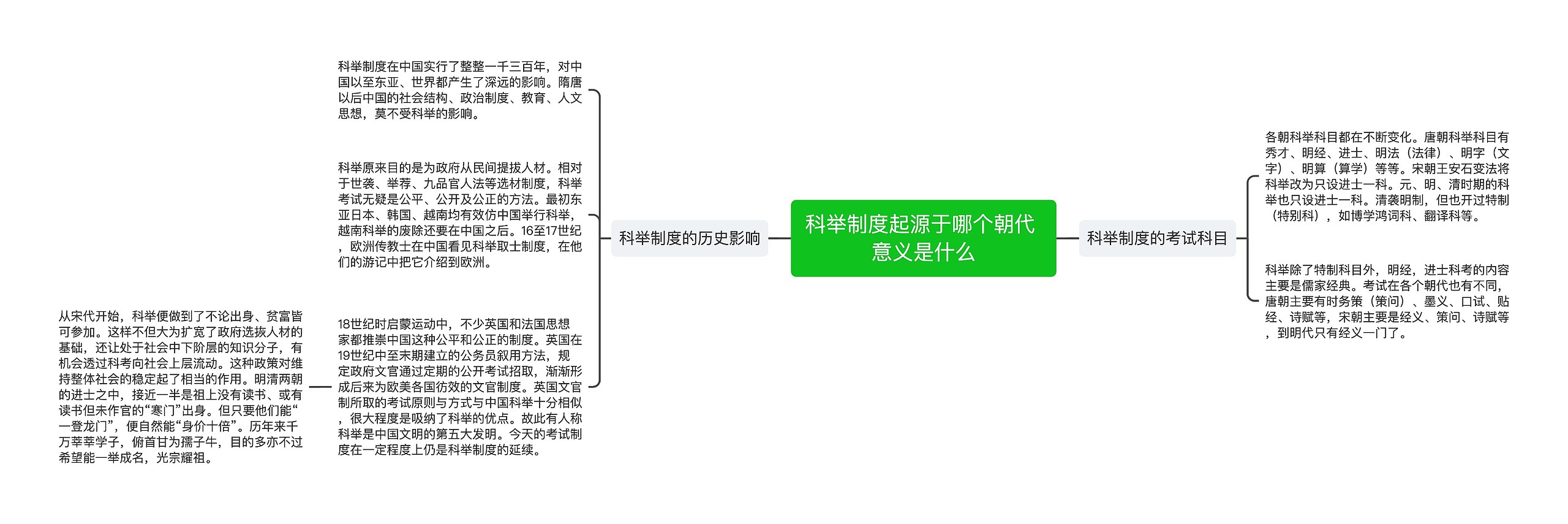

1. 科挙制度の概要

1.1 科挙制度の起源

科挙制度は、隋朝(581-618年)に始まり、唐朝(618-907年)で発展を遂げました。この制度は、優れた人材を選び出し、国の運営に活用することを目的としていました。具体的には、貴族や富裕層だけでなく、一般庶民の中からも官吏を登用することが可能な画期的な仕組みでした。科挙の起源には、多くの要因が考えられますが、特に当時の政治的不安定さが人材登用の新しい方法を必要とさせたのです。

最初の科挙は、主に詩や文に関する試験でしたが、次第に儒教の経典に基づく学問が重視されるようになりました。これにより、科挙は単なる試験ではなく、儒教の価値観を広める手段として機能するようになりました。科挙制度の導入によって、地方の有力者たちの影響力が相対的に低下する一方、世界中から多様な背景を持った人々が官僚として活躍できるチャンスを得ました。

1.2 科挙の試験内容と形式

科挙試験は、主に四つの科目で構成されていました:経典、法律、詩、そして歴史。受験者は、これらの科目に対する膨大な知識を持ち、特に儒教の経典「四書五経」に精通している必要がありました。試験はがっちりとした形式があり、合格する者は「進士」と称され、その後、官職に就くことができるのです。この制度により、多くの優秀な人材が政府に採用され、中国の政治を支えることになりました。

試験は、全国規模で行われるため、各地の受験者が同じ基準で評価される仕組みが整えられていました。制限時間が定められ、受験者は筆記による試験を受けます。そのため、受験者は精神的圧力を背負いつつ、結果を出さなければならない状況にありました。特に、満点を狙う受験者は、創造性や独自性を持った文章を作成することで、他の受験者との差別化を図ろうとします。

1.3 科挙制度の歴史的背景

科挙制度の発展には、数世代にわたる政治的、社会的要因が絡み合っています。特に、唐朝時代には、科挙が非常に重要な制度として位置づけられていましたが、後の宋朝(960-1279年)や明朝(1368-1644年)の影響も無視できません。特に宋朝の時代には、官吏の質が向上し、国家運営の効率性が増しました。このように、各時代ごとに科挙制度は様々な改革を経ながら、時代のニーズに応じた人材登用の制度として進化していったのです。

当時の中国は広大な国土を持ち、その統治には様々な課題がつきまといました。科挙制度は、中央集権化を推進し、地方の豪族の権力を抑制する手段でもありました。特に、その仕組みが確立されることによって、多くの地方出身者が中央政府で活躍することが可能となり、国全体に対する公平な官吏登用のモデルを築いたのです。また、科挙を受ける者は、必然的に経済の中心地にある大都市に集まるため、文化や知識の交流を促進する役割も果たしました。

2. 科挙制度の政治的役割

2.1 官吏登用における平等性の確保

科挙制度の最大の政治的役割は、官吏登用において平等性を確保することでした。この制度によって、貴族や特権階級出身だけでなく、一般庶民からも才能ある人材が選ばれる機会が与えられました。例えば、当時の詩人や学者が一般出身であったことが広く知られており、彼らが官僚として成功を収めた事例は数多く存在します。

このように、科挙制度は公平な競争の場を提供し、能力によって評価される環境を整えました。従来の血縁による地位の固定化からの脱却を促し、有能な人材の登用を通じて国の運営を改善するための重要な手段となったのです。官吏としての評価基準が学問とすることによって、経済的背景に依存せず、真正な能力が重視される社会が生まれました。

2.2 地方政府との関係

科挙制度は、中央政府が地方政府と連携するための重要な手段ともなりました。科挙を通じて中央政府は地方の実力者や庶民とつながり、地方の政情や経済状況を把握することができる環境を構築しました。こうした地方出身の官吏が高い地位に就くことで、地方の事情に明るい政策が進められることが期待されました。

また、地方の官吏が中央政府に登用されることで、地方と中央の権力バランスが取れるようになります。これまで、地方豪族が地域を支配することが多かったのですが、科挙制度はその力を相対的に弱め、中央集権を強化する役割を果たしました。この仕組みによって、国家全体の統治がより効率的になり、均衡の取れた政治運営が可能となったのです。

2.3 策士・官僚の育成

科挙制度は、優れた策士や官僚を育成する舞台でもありました。受験者は、試験を通じて論理的思考や問題解決能力を鍛えることが求められました。特に、さまざまなシナリオを想定した論文課題を与えられることで、受験者は実務的な知識と技能を身に付けました。このようにして得られた経験は、後の国家運営において大いに役立つことになります。

また、科挙を通じて得た学問や知識は、官吏としての資質を高め、政策の考案や実行に役立ちました。特に、儒教的な視点からの国家運営を学ぶことで、倫理的かつ公共の利益を重視した官僚が数多く育成されました。これにより、中国の政治は単なる権力争いだけでなく、道徳や文化に基づいた統治を目指す方向に進んでいったのです。

3. 科挙制度の社会的影響

3.1 知識階級の形成

科挙制度は、知識階級の形成に大きく寄与しました。科挙を通じて学問を志す人々は、文学や歴史、哲学などに興味を持つようになり、さまざまな思想が育まれました。また、合格者は社会的地位が上昇し、一般的な庶民と比較して高い生活水準を享受するようになりました。これにより、知識や教養のある階層が社会に存在することが強調され、国民全体の教育水準も向上することとなります。

この知識階級は、教育の重要性を広め、後の世代に対しても「勉強することは大切である」といった価値観を浸透させていきました。家庭では子供に学問を教え、学ぶことを励ます風潮が育まれるようになります。このように、科挙制度がもたらした知識階級は、中国の社会構造に新たな一面を加えることに成功しました。

3.2 社会移動の促進

科挙制度は、社会移動の促進にも寄与しました。特に、貧困層や一般庶民からでも努力次第で上昇するチャンスがあることを示すシンボルとなりました。多くの青年が科挙を受験するために勉学に励み、その努力が結果として成功をもたらすことができたのです。この現象は、社会の流動性を可能にし、また社会の安定性を高める要因ともなりました。

このようにして、科挙制度は優秀な人材を社会の最上位に引き上げる仕組みの一つであり、地位に関係なく誰でも成功を収めることができる環境を提供しました。この移動性が促進されたことで、社会全体に活力が生まれ、地域間の対立や格差が緩和されていく結果をもたらしました。

3.3 学問と文化の発展

科挙制度により、学問や文化の発展が進みました。官吏としての地位を目指す受験者たちは、文学や芸術に対する興味を持つようになり、さまざまな文化的なイベントや文芸作品の創出が盛んになりました。このように、科挙制度は単に人材を登用するための制度ではなく、文化全体の振興にも大きく寄与したのです。

特に、科挙に合格した多くの官僚たちは、文人としてだけではなく地主や商人とも関わりを持ち、彼らの意見を反映させた政策の実行や新たな文化的な活動を促進しました。このように、科挙制度を通じて生まれた知識と経験が文化の発展に寄与し、さらには後の時代においても強い影響を持つことになったのです。

4. 科挙制度の終焉とその後の影響

4.1 近代化の進展と科挙廃止の背景

科挙制度は、1898年に廃止されました。その理由には、国家の近代化が進む中で、科挙制度が時代遅れと見なされたことが挙げられます。当時、中国は西洋列強の圧力を受けており、より効率的で合理的な行政システムが求められていたのです。科挙制度では、実務に重視した人材登用ができず、国が直面する複雑な問題を解決するには限界があると判断されました。

さらに、清朝末期の政治的不安定と社会的不満も、科挙廃止の要因となりました。多くの知識人や改革派は、科学や実務的なスキルを重視した新たな制度の必要性を訴え、科挙制度の維持を求める声は少なくなりました。これにより、国としての近代化を推進する方向に舵を切ることが決定的になりました。

4.2 科挙制度廃止後の官僚制度

科挙制度廃止後、中国の官僚制度は大きな転換期を迎えました。新しい行政システムが導入され、大学を卒業した人材や専門的な知識を持つ者が官吏に登用されるようになりました。これによって、専門性の高い人材が行政に参加することが可能となり、国の運営がより効率的になっていくことが期待されました。

しかしながら、初期の改革にはさまざまな課題も浮き彫りになりました。依然として腐敗が根強く残り、透明性のない政治が続いたことから、新たな制度への国民の信頼が損なわれることもありました。これらの問題は、改革を進める上で乗り越えなければならない大きな壁となりました。

4.3 現代中国における科挙制度の遺産

科挙制度の廃止から100年以上が経った今でも、その影響は様々な面で現代中国に残っています。特に教育制度や公務員試験において、厳格な選考基準や競争が求められる点は、科挙制度の理念を引き継いでいると言えるでしょう。受験者は、自身の努力や知識によって成功を収めたいと考え、今なお多くの学生が試験に向けて切磋琢磨しています。

また、科挙制度の結果として形成された知識階級は、現代中国でも依然として重要な役割を担っています。彼らは経済や文化、政治において、それぞれの分野で影響力を持ち続けており、国の発展に寄与しています。このように、科挙制度の精神は今なお中国社会の根底に存在し、その歴史的な影響は現代においても色濃く残っています。

5. 科挙制度の評価と現代への教訓

5.1 科挙制度の功罪

科挙制度は、その政治的、社会的な機能によって数多くの功績があった一方で、いくつかの問題も抱えていました。官吏登用において平等性を高めた一方で、試験が学問の暗記に重点を置くため、本来の知識の活用が阻まれることもありました。この点では、教育課程におけるバランスが求められるべきだったのかもしれません。

さらに、試験に合格するために多くの時間と労力を費やす必要が巧妙に制度の中に組み込まれ、受験者に大きな心理的プレッシャーをもたらしました。こうした状況は、勉強以外のスキルや創造性を重視する機会を減少させる要因になったと言えるでしょう。試験の結果に全てが集約される構造は、官僚主義を生む土壌にもなりかねなかったのです。

5.2 現代の教育制度との比較

現代の中国の教育制度には、科挙制度の影響が依然として見られますが、様々な変革も進んでいます。最近では、総合的な評価を基にした教育モデルが推奨されるようになり、学力だけでなく創造力や問題解決能力も重視されるようになりました。これは、科挙制度が抱えていた問題点を克服するための一例とも言えます。

特に、個々の才能を引き出す教育が求められるようになり、 STEM教育(科学、技術、工学、数学)に注力する動きも顕著です。こうした変化は、受験者が単に試験を突破するためだけに学ぶのではなく、実社会での応用力を高めることに貢献しています。科挙制度が持つ理念の一部は、今なお引き継がれつつ、新たな課題に対する解決策を模索しているのです。

5.3 科挙制度から学ぶべきこと

科挙制度の歴史は、優れた人材を選出するための努力や経済的背景に関わらず平等な機会を提供することの重要性を多くの示唆を与えています。現代においても、その精神を引き継ぐことが求められています。教育における公平性やアクセスの向上、また、それを実現するための様々な施策が必要です。

さらに、科挙制度によって形成された知識階級の存在は、知識や教育が国家の発展にどれほど寄与するかの重要な教訓でもあります。新しい制度や政策を考える際には、過去の成功や失敗から学び、時代に応じた柔軟なアプローチを取ることが求められます。中国の教育制度や官僚制度は、未だ発展段階にあり、過去の影響を適切に消化し、現代に合った新しい形態を模索していくことが、今後の発展に繋がるでしょう。

終わりに

科挙制度は、中国の歴史における重要な制度であり、その影響は政治や社会、さらには文化に至るまで広範囲に及びました。制度そのものの運用方法、そこから生まれた平等性や知識階級の形成、そして現代への遺産について考えることで、私たちはその総合的な意義を理解することができます。科挙制度から得られた教訓を活かすことで、今後の教育政策や官僚制度はさらに進化していくことが期待されます。