中国の科挙制度は、古代から近代にかけての中国において、官僚を育成するための重要な教育制度でした。この制度は、多くの社会的、文化的な影響をもたらし、中国の歴史を深く形作る要因となりました。科挙試験はその中核をなすものであり、さまざまな種類や形式、実施方法がありました。この文では、科挙試験の仕組みとその種類について詳しく探求していきます。

1. 科挙制度の概要

1.1 科挙制度の起源

科挙制度の起源は、隋代(581年~618年)に遡ります。当初は、特定の官職に必要な人材を選ぶために行われていましたが、唐代(618年~907年)に入ると、その制度として確立されました。科挙は、士人(知識階級)による役人選抜の手段として位置づけられ、特に儒教の教えが強く影響を与えました。士人たちは、儒教の経典を通じて学び、その知識を試されることになったのです。

科挙制度の基盤となったのは、儒教の教育思想です。儒教は「仁」「義」「礼」といった価値観を重んじ、官僚としての資質を問いました。このような思想背景が、科挙試験を通じて優れたリーダーを育成することにつながったのです。科挙制度は、単なる試験制度を超え、社会全体における教育の普及にも貢献しました。

1.2 科挙の歴史的背景

科挙制度は、数世紀にわたって発展し続けましたが、その過程で社会情勢や政治的変化が大きな影響を与えました。特に、唐代や宋代(960年~1279年)には、より多くの人々が参加できるような体制が整えられ、士族だけでなく、庶民からも優秀な人材が登場するきっかけとなりました。これにより、科挙は中国社会における身分制度の変化にも寄与しました。

明代(1368年~1644年)になると、科挙試験はさらにその内容が充実し、細分化されるようになりました。また、清代(1644年~1912年)には、特に文化の重要性が増す中で、試験制度もこれに応じて進化していきました。このように、科挙は単なる官僚選抜のための枠組みを超え、中国の教育文化の発展にも大きく寄与しました。

1.3 科挙がもたらした社会的影響

科挙制度は、政治体系の安定や社会の平等性に寄与した一方で、さまざまな社会的問題も引き起こしました。試験を受けるために多額の費用がかかることや、多くの時間を試験勉強に費やす必要があったため、その負担は家計に大きな影響を及ぼしました。これにより、特に農民層にとって、科挙試験は希望でありながら同時に大きな負担でもありました。

また、試験の内容には経典の暗記が多く含まれていたため、創造性や実務的な知識よりも受験テクニックが重視される傾向がありました。このような状況が続く中で、しばしば社会や経済において必要とされる実務能力を軽視する風潮が生まれました。結果的に、科挙制度は官僚や士人にとっての重要なキャリアパスであった一方、社会全体のダイナミズムを損なう要因ともなったのです。

2. 科挙試験の種類

2.1 進士試験

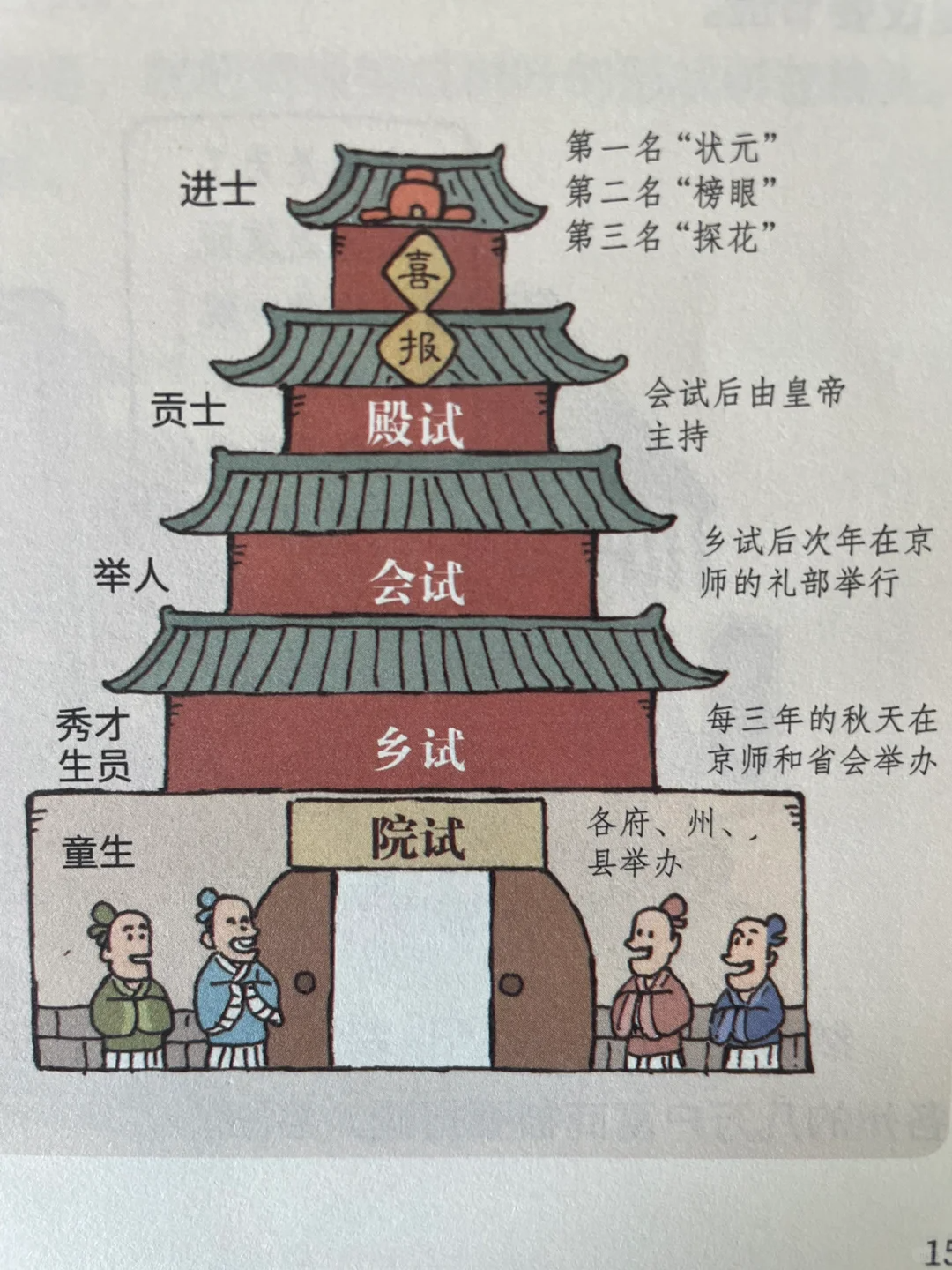

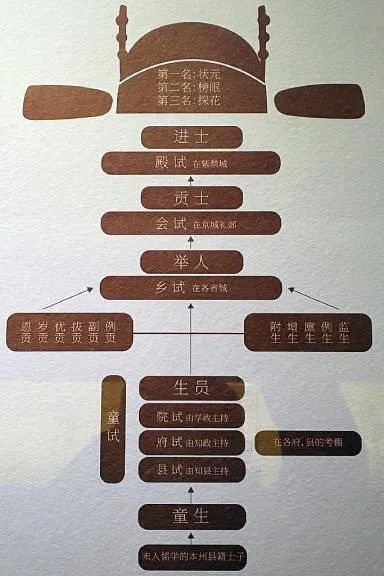

進士試験は、科挙制度の最も重要な試験とされ、多くの受験者がこの試験の合格を目指していました。この試験は、帝国の最高位資格を得るためのものであり、合格者には官職が与えられるとともに、社会的地位も飛躍的に向上しました。進士試験は、現在で言うと学位試験にあたるもので、受験者はしっかりとした学問のバックグラウンドを持っていなければなりませんでした。

進士試験は、文学、歴史、政治、経済など多岐にわたる知識を問いました。特に重要な役割を果たすのが、試験では儒教経典の理解と解釈であり、これができなければ合格は難しかったのです。また、進士試験の合格者は「進士」という称号を与えられ、彼らの名声は社会で高まることとなります。

2.2 明経試験

明経試験は、進士試験とは異なる種類の科挙試験で、主に経典の理解やそれに基づいた問題解決能力が求められました。この試験では、儒教の経典や古典文学の知識が重視されます。また、主に地方の官僚を目指す受験者たちが受験し、進士試験の前段階として位置づけられることも多かったです。合格者は地方官としての職を得るチャンスを手に入れました。

この試験の特徴は、問題の出題形式が多様で、実際の政治や社会問題に関連したテーマが問われることが多かった点です。これにより、受験者は単に暗記をするだけでなく、実際の問題に対する理解を深め、解決する能力を磨くことが求められました。

2.3 状元およびその他の称号

科挙試験には、合格者の中でも特に優秀な者に与えられる称号も存在しました。その中でも「状元」は最も名誉ある称号であり、その年度の進士試験において最も優れた成績を収めた者に与えられました。状元となった者は、高官に登用されることが多く、その名声は生涯にわたって独特のものでした。状元は、後の時代にも英雄視され、文学や芸術においても多くの作品に取り上げられる存在となりました。

また、状元以外にも「榜眼」や「探花」といった称号があり、これらも高い評価を得ることができました。これらの称号を持つ者は、社会的地位が高まるだけでなく、その後の多くの機会や人脈を得ることができました。このような称号制度は、科挙を受験する者にとって大きなモチベーションとなり、より多くの人々が学問に励むきっかけとなりました。

3. 科挙試験の実施方法

3.1 試験の構成

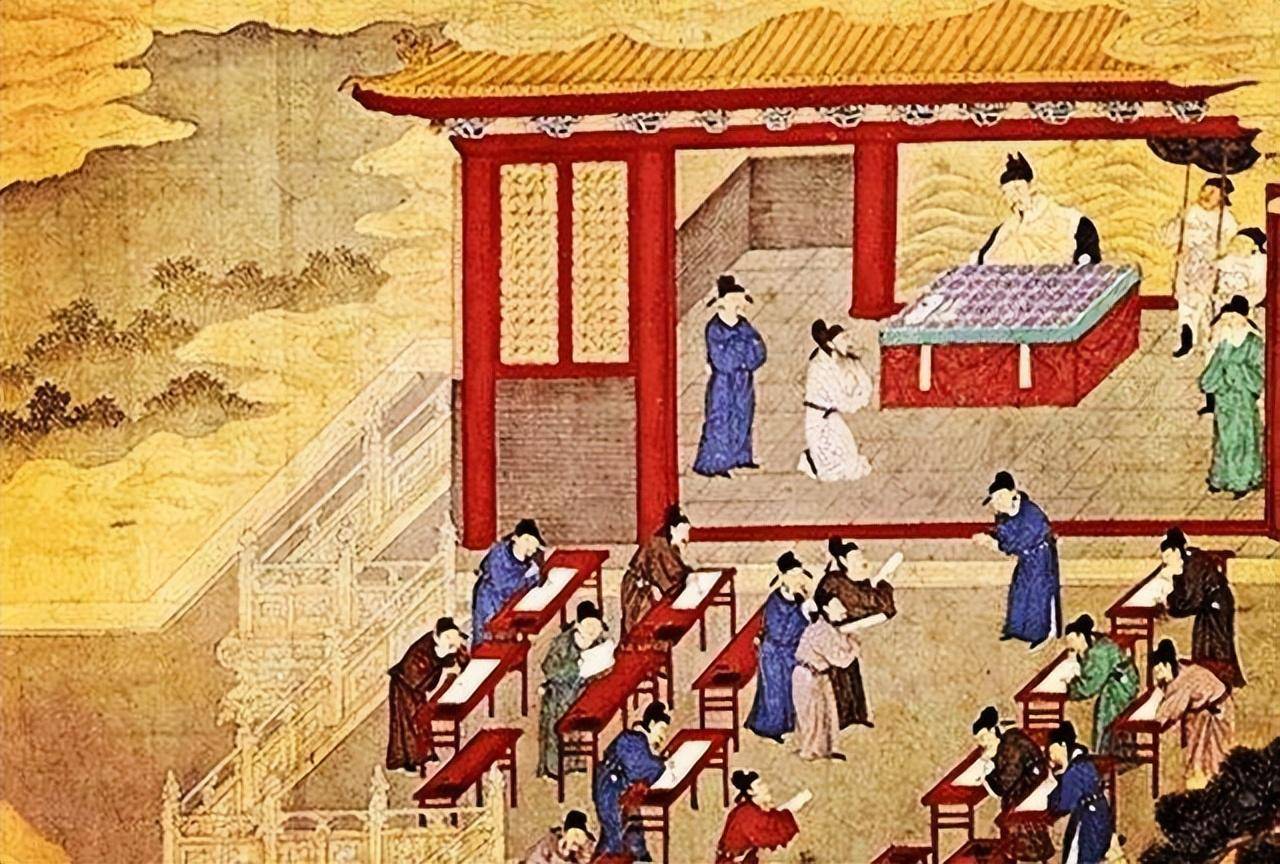

科挙試験は、受験者の知識と理解力を幅広く測るために、さまざまな形式で構成されていました。試験は通常、筆記試験と口頭試問からなり、最初に筆記試験で合格した者のみが口頭試問に進むことができました。筆記試験では、儒教の経典に基づく詩文や論文が出題され、受験者はこれに対して自分の見解を述べることが求められました。

また、試験問題は事前に知らされることがなく、受験者は広範な知識を持って臨む必要がありました。これによって、真正な知識が問われ、単なる暗記にとどまらない深い理解力が必要とされました。口頭試問では、試験官からの質問に対して即座に回答する能力が試され、受験者の即戦力が評価される場でもありました。

3.2 試験の場所と環境

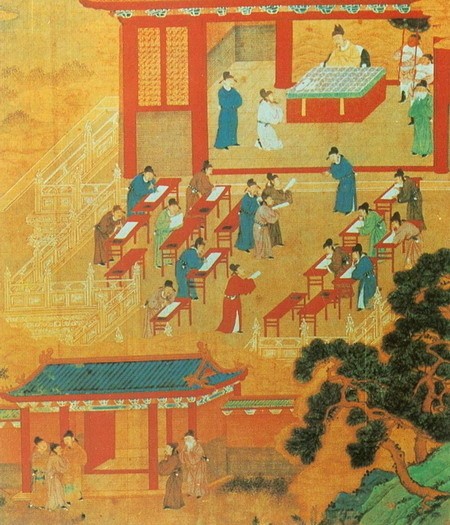

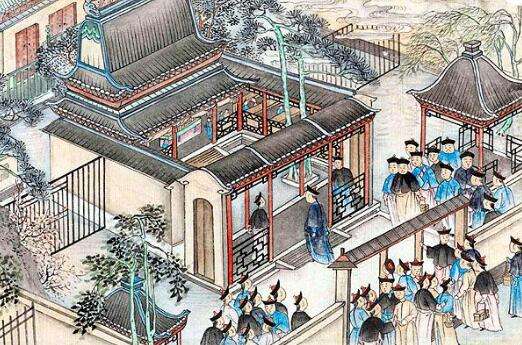

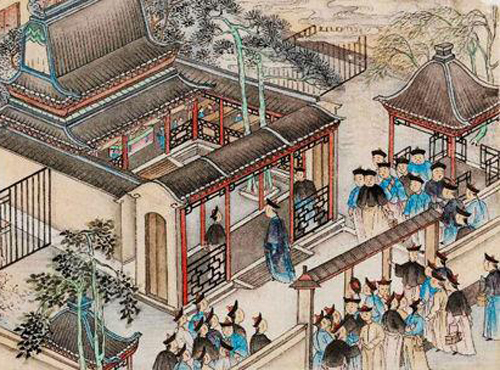

科挙試験は、特定の試験会場において実施されました。試験会場は通常、地方の大きな都市に設置され、数百人の受験者が同じ場所で試験を受けることが多かったです。試験中は、非常に厳格な規則があり、受験者は一切の資料を持ち込むことができませんでした。また、試験中はお互いに話すことも禁じられ、集中できる環境が整えられていました。

試験は数日間にわたって行われ、受験者は決められた期間内に多くの問題に取り組む必要がありました。このようにして、厳しい競争の中で生き残った者たちが合格者として名を馳せることとなったのです。

3.3 試験の合格基準

科挙試験の合格基準は、年ごとに異なることがありましたが、基本的には非常に高いものでした。受験者が試験に合格するためには、極めて優れた知識と理解力を証明しなければなりませんでした。特に進士試験においては、合格するための難易度は極めて高く、合格率が1%未満の年も珍しくなかったのです。

また、合格基準を満たすためには、ただ知識を持っているだけでは不十分であり、良い文章を書く能力や状況に応じた応答能力も求められました。そのため、受験者たちは多くの時間をかけて練習を重ね、試験に臨む準備を行ったのです。合格することができた者は、その後の人生において大きな成功を収めるケースが多く、科挙試験は多くの人々にとって希望の象徴でもありました。

4. 科挙と儒教の関係

4.1 儒教思想の影響

科挙試験は、儒教思想と深く密接に結びついていました。儒教は古代中国から続く倫理的かつ教育的な思想であり、科挙制度はこの思想を試験制度に反映させたものです。受験者は、儒教の教えを基にした内容を学び、経典に対する理解を深めることが求められました。このため、科挙制度は儒教の普及にも寄与し、多くの人々がその教えに触れる機会を得ました。

儒教思想は、個人の道徳的成長や社会的責任を重視するため、官僚としての資質を測る上で非常に重要な要素とされました。科挙の試験内容には、儒教の教えや倫理観が色濃く反映されており、受験者はその知識を駆使して試験に臨まなければなりませんでした。

4.2 試験内容における儒教の役割

科挙試験の内容は、儒教の教えを具現化したものであり、特に「四書五経」と呼ばれる文献が試験の中心に据えられていました。これらの教典は、儒教の核心を成す教えを含んでおり、受験者はこれを深く理解し、具体的な問題に関連付ける能力が求められました。また、試験問題はしばしば倫理的な問題や社会的な状況に対する思想を問う形式となっていました。

これにより、受験者は単に知識を持っているだけではなく、社会や人間関係においてどのように行動するべきかという理解を深めることが求められました。試験を通じて、受験者たちの儒教的な道徳観や倫理感が養われ、官僚としての資質を高める役割を果たしました。

4.3 儒教による社会的地位の変化

科挙制度の発展は、儒教的価値観の普及と相まって、社会の構造にも変化をもたらしました。これまでの封建制度においては、家柄や血筋が重要視されていたのですが、科挙制度により学問の能力が重視されるようになりました。これにより、士族だけでなく、庶民出身の受験者でも成功するチャンスが生まれ、それが社会階層の流動性を促しました。

科挙の合格者たちは、その学問を通じて社会的地位を向上させ、経済的な成功も手に入れるケースが多かったです。このようにして、科挙制度は個人の能力を重視変更し、社会全体の価値観にも大きな影響を与えました。

5. 科挙制度の廃止とその後の影響

5.1 科挙制度の廃止の理由

科挙制度は、清代末期(19世紀)になるとその効果が薄れ、1898年に廃止されることとなりました。その理由の一つは、時代の変化による西洋の影響や教育制度の多様化です。特に、清末の動乱や外国の進出により、従来の試験制度が国際的な競争に対して十分な対応ができなくなったことが背景にあります。これに伴い、科挙制度は時代遅れとされ、新たな教育改革が求められるようになりました。

また、科挙試験の内容が暗記を重視するあまり、実務能力や技術力が欠如しがちであったことも廃止の一因です。このため、多くの改革派が科挙制度の廃止を訴え、より実践的な教育制度への移行が進められるようになりました。科挙の廃止は、一つの時代の終焉を意味し、その後の教育制度に新たな方向性を示しました。

5.2 科挙廃止後の教育制度の変化

科挙制度が廃止された後、中国は西洋の教育制度を参考にした新たな教育システムを導入していきました。この新しい制度では、理科や技術教育の重要性が認識され、工業や農業など、実務能力を重視する教育が強調されるようになりました。これにより、技術者や科学者という新たな人材の育成に力を入れる時代が始まります。

また、西洋式の大学制度が設立され、専門的な知識を学ぶ機会が増えたことは、学問の多様化を促しました。その結果、受験者はこれまで以上に多様な選択肢を持ち、自分の興味や適性に基づいて学ぶことが可能となりました。これにより、教育の質や優秀な人材の輩出が進み、中国の教育システムは徐々に近代化していくこととなります。

5.3 現代中国における科挙制度の遺産

科挙制度の影響は、現代中国においても色濃く残っています。例えば、現在の大学入試制度に見られるように、受験勉強や競争的な試験が重視される傾向は、科挙制度が起源であると考えられます。また、現在の中国社会においても、学歴や資格が社会的地位を左右する重要な要素とされています。

さらに、科挙制度を通じて育成された儒教的な価値観や倫理観は、現在の中国社会にも影響を与え続けています。例えば、親の期待を背負って勉強に励む学生たちの姿や、受験のために多くの時間をかける文化が、今も多くの家庭で見られる光景です。このように、科挙制度は中国の教育や文化の根幹に深く結びついており、現代中国社会における人々の価値観や行動様式に影響を与えています。

まとめ

科挙試験の制度は、中国の歴史において非常に重要な役割を果たしました。その厳格な試験制度は、教育の普及や社会的地位の変化に大きく寄与し、多くの人々に影響を与えました。科挙制度の廃止後も、その影響は現代中国において続いており、教育や社会の在り方に深く根付いています。これからも科挙制度の遺産は、中国の文化や歴史を理解する上で欠かせない要素であり続けるでしょう。