孫子兵法は、中国の古代思想の中で特に評価されている戦争理論であり、その知恵は現代にも大きな影響を与えています。孫子の戦略や戦術は、ただの戦闘技術にとどまらず、ビジネスや人間関係においても応用され、多くの人々に指針を与えています。本記事では、孫子兵法の戦術と戦略について、詳細に解説していきます。

1. 孫子兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子、すなわち孫武は、紀元前6世紀の中国、春秋戦国時代に生きた軍人及び戦略家です。彼の生涯に関する情報は限られていますが、伝説によれば彼は吴の国に仕官し、その戦法で数々の戦いに勝利を収めたとされています。孫子の生まれた時代は、各国が互いに争い合う激動の時代であり、そのような中で軍事の専門家としての知識を持つことは非常に重要でした。

孫子の教えが生きた時代背景には、厳しい戦争の現実がありました。彼自身が戦場に参戦し、実際の戦闘経験を通じて得た知見が、彼の著作である『孫子兵法』に反映されています。彼の思想は、単なる戦争のためだけでなく、平和の維持や国家の発展にも寄与するものであり、その対話は今もなお世界中で受け継がれています。

1.2 兵法の成立とその影響

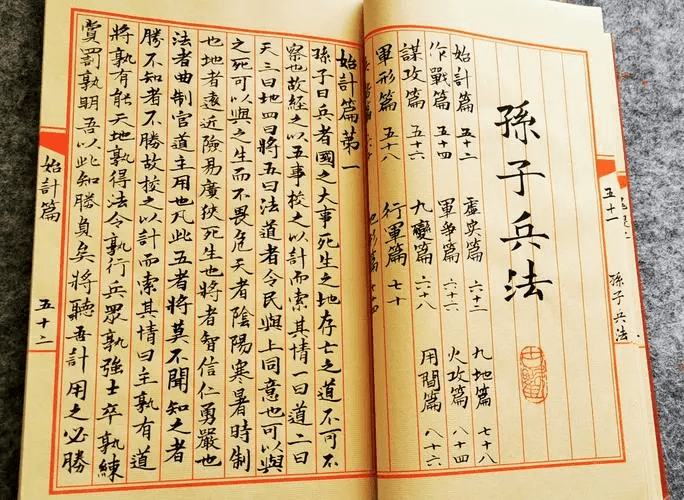

『孫子兵法』は、兵法書として最古のものであり、全13篇から成り立っています。それぞれの篇は、戦争の実践的な技術や哲学を網羅しており、軍事戦略だけでなく、リーダーシップや計画の立て方についても言及しています。初めてこの書が広まったのは、中国全土で様々な国々が動乱する中、それぞれの国が戦争における勝利を求めている時期でした。

孫子の兵法が成立した頃、中国の戦国時代における戦闘は、非常に高度化していました。兵士の数だけでなく、その戦術や戦略が勝敗を左右する重要な要素となっていたのです。彼の兵法は、ただ知識を提供するだけでなく、その考え方や意識の変革を促すものであり、今なお多くの軍事およびビジネスのリーダーに影響を与えています。

1.3 孫子兵法の構成

『孫子兵法』は、全13篇から成り、それぞれが異なるテーマに基づいて構成されています。例えば、「計篇」では戦略の立案方法を、「作戦篇」では戦闘における資源の使い方を解説しています。これにより、読者は戦争を勝ち抜くための様々な視点を得ることができます。各篇には、具体的な戦術や実例が盛り込まれており、単なる理論ではなく、実践的な知識として活用できる形になっています。

さらに孫子は、何よりもまず「状態」を重視しました。敵と味方の条件や状況を正確に把握し、計画を立てることの重要性を説いたのです。この考え方は、戦闘だけに限らず、日常生活や仕事の場でも大いに応用できるものです。『孫子兵法』に触れることで、さまざまな視点から考える力を養うことができます。

2. 戦略の基本概念

2.1 戦略とは何か

戦略とは、設定した目標を達成するためにどのように行動するかを示す長期的な計画です。孫子は「戦略」と「戦術」の違いを明確にし、戦略は大局を見据えるものでなければならないと強調しています。例えば、敵の強みや弱みを見極め、どのようにその情報を活用するかが戦略の成否を分けるのです。

孫子兵法では、勝つためにはまず敵を知り、己を知ることが大切だと説いています。つまり、戦略は敵の動向や状態を把握した上で立てる必要があります。このような考え方は、現在のビジネスの場面でも重要視されています。競争相手の分析や市場の状況を理解することで、効果的な戦略を構築することが可能となるのです。

2.2 戦略と戦術の違い

戦略は長期的な視点に立ち、全体の設計や方向性を示すのに対し、戦術はその戦略を実現するための具体的な手段や方法を指します。孫子は、戦術が戦略の下に位置し、戦略なくして戦術は無意味であると教えています。この関係性を理解することで、効果的な戦略を実行するための戦術を選択することができます。

例えば、企業が新製品を市場に投入する際、全体の戦略としては市場シェアの拡大を掲げることができます。その中で、特定の販促活動や広告キャンペーンを戦術として用いるわけです。戦術を遂行する際に、その背後にある戦略を意識することで、より一層効果的な結果を得ることができるのです。

2.3 孫子の戦略的思考

孫子は、敵と直接対峙することを避けることが賢明であると述べています。彼の戦略的思考は、時には戦わずして敵を屈服させる方法を模索するものであり、そのためには情報を集め、敵の内部に混乱を起こすことが必要だとしています。これにより、戦闘を回避しつつ、勝利に近づく道が開けるのです。

具体的な例としては、敵が油断している隙を突いて奇襲をかけることや、敵軍の士気を削ぐための心理戦が挙げられます。孫子は、戦争においても最小の労力で最大の効果を得る方策を重視しており、この考えは現代の経営戦略などにおいても広く応用されています。

3. 戦術の実践

3.1 戦術の重要性

戦術とは、戦略を実行に移す際の具体的な方法や行動計画です。孫子兵法においても、戦術の実践が勝敗を大きく左右することは言うまでもありません。戦術がしっかりとした基盤を持っていれば、戦略も効果的に機能します。逆に、戦術が疎かになると、せっかくの戦略も実を結ばなくなるのです。

たとえば、戦闘において地形を利用することは重要な戦術の一つです。高地を制圧することで、敵の動きを封じたり、弓矢の有利な射程を確保できたりします。戦術の選択肢は状況に応じて変わるため、柔軟に対応できる力を持つことが求められます。

3.2 戦術の基本要素

孫子によれば、戦術には「兵力」「地形」「天候」「時間」の4つの基本要素があります。これらは戦術の実行において大きな影響を与えます。兵力は、自軍の戦闘力を示し、地形は作戦を展開するための場面を構成します。天候や時間は、状況の変化を捉えるための重要な要素です。

これらの要素を如何に使いこなすかが戦術の成否を分けます。例えば、雨が降っている時に特定の戦術を実行することは難しいことがあるため、気象条件を考慮した上で計画を練ることが求められます。孫子の教えを参考にしながら、状況に応じて適切な戦術を選択する力を身につけることが、現代においても非常に重要です。

3.3 戦術の適用例

実際の戦闘における戦術の適用例として、古くは三国時代の「赤壁の戦い」が有名です。この戦いでは、孫権と劉備が曹操軍に対して連携を取ることで大勝利を収めました。孫子の兵法に基づく水軍戦術や、風を巧みに利用した火攻めが戦局を大きく左右したのです。戦術の成功は、戦略的な思考と密接に関連しています。

また、現代においても戦略や戦術の応用は見られます。企業では、市場調査を基にしたターゲット戦略やキャンペーンの実施が成功につながることがあります。顧客ニーズを的確に捉え、迅速に反応する能力が競争力の源です。孫子の戦術がビジネスにおいても実践されているのです。

4. 孫子兵法における柔軟性

4.1 変化に対応する力

孫子兵法の一つの大きな特徴は、柔軟性を重視する点です。戦場の状況や敵の動きが変わる中で、固定観念に捉われずに変化に対応することが求められます。この柔軟性があることで、意外なチャンスをつかむことができたり、逆に危険を未然に回避することができます。

例えば、戦場の地形や天候が変化すれば、それに合わせた戦術を直ちに変更する必要があります。そのため、迅速な分析と判断力が重視されます。「見えない敵」との戦いを想定し、状況に柔軟に対処できる準備が必要です。このような考え方は、ビジネスの変化が激しい現代にも当てはまります。

4.2 柔軟な戦術の実例

孫子兵法において、柔軟性が発揮された例の一つに「奇襲戦」があります。敵に予期せぬ動きを見せることで、先手を取ることが重要です。古代中国の戦士たちは、敵が予想しない動きをすることで、勝利を手にしたことが多数あります。

例えば、ある戦争において、兵士たちが一度撤退したかのように見せかけ、敵が油断したところを突いて攻撃を開始するという戦術が典型的です。このような奇襲戦法は、相手の予測を裏切る効果があります。この考え方は、マーケティングや競争戦略にも生かされています。

4.3 先手を取ることの重要性

孫子は、「戦は勝ち目のある先手を取ることが肝要である」と述べています。敵よりも先に行動することで、戦いを有利に進展させることができるのです。先手を取るためには、情報を収集し、迅速な判断を下す必要があります。そして、これが柔軟な戦術に結びついてきます。

また、ビジネスにおいても、競合他社よりも一歩早く動くことが成功の鍵となります。新しい製品やサービスを市場に投入する際、迅速な意思決定が求められます。孫子の教えに従い、先手を取る戦略がそのままビジネス上の成功をもたらすことになるのです。

5. 孫子兵法の現代的応用

5.1 ビジネスにおける戦略と戦術

孫子兵法の戦略や戦術は、ビジネスの分野でも幅広く応用されています。競争が激化する中で、企業は生存競争に勝ち抜くために、孫子の知恵を借りることが重要です。市場分析や競合調査を行う際に、どのように戦略をたてるかが経営者の腕の見せ所です。

例えば、あるテクノロジー企業が新商品を開発する際、まずは市場ニーズを徹底的に調査します。その結果をもとに、ターゲット顧客を明確に定義し、販売戦略を練ります。このプロセスは、孫子が提唱する「敵を知り、己を知る」に基づいており、自社の戦略を効果的に実行するための重要なステップです。

5.2 政治における孫子兵法の適用

さらに、孫子兵法は政治の分野でもその知恵を発揮しています。多くの政治家が孫子の教えを参考にして、選挙戦や国際交渉に臨んでいます。戦略的な発言や交渉術によって、思わぬ状況を有利に導く手段を模索するのです。

近年の国際関係においても、孫子の原則が適用されています。特に地政学的なリスクや敵対的な国との交渉において、情報を駆使し、柔軟な対応をすることが求められる中で、孫子の思想は依然として重要な示唆を与えています。

5.3 教育と自己啓発における孫子の知恵

最後に、孫子兵法の知恵は教育や自己啓発の領域でも大いに役立っています。彼の教えを通じて、リーダーシップや戦略的思考を育む取り組みが行われています。特に、ビジネススクールでは孫子兵法を教材として取り入れるケースが増えており、学生たちが実践的なスキルを身につける手助けをしています。

若い世代には、孫子の教えに基づく「問題解決力」や「クリティカルシンキング」といったスキルが求められています。孫子の考え方を学ぶことで、彼らは困難な状況においても冷静に判断し、適切な選択をする能力を養うことができるでしょう。

6. 結論

6.1 孫子兵法が現代にもたらす教訓

『孫子兵法』は、戦争だけでなくビジネス、政治、教育など様々な分野に応用され、今もなお多くの人々に指針を与えています。孫子の教えから学ぶべき最も重要な教訓は、先を見越して計画を立て、状況に応じて柔軟に対応する力の重要性です。

その知恵を活用することで、困難な状況でも最適な行動が選択できるようになります。『孫子兵法』は、単なる古典ではなく、現代における課題を解決するための貴重な道しるべとなるのです。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、孫子兵法の原則をより幅広い分野へ応用する試みが進むことでしょう。また、デジタル社会における戦略や戦術の研究も期待されます。多様な情報が飛び交う中で、どのような戦略が効果的かを探求することは、現代社会における重要なテーマとなっています。

『孫子兵法』の知恵が今後も新たな視点を提供し、さまざまな発展を促すことを期待しています。学び続けることこそが、孫子の教えを活用する鍵であり、私たち自身の成長にもつながるのです。

終わりに、孫子兵法の教えをただ知識として学ぶのではなく、日常生活や仕事の中で実践し、実際の状況に適応することが、真の理解へとつながるでしょう。この智慧こそが、私たちの未来を切り開く力となるのです。