武将と道教の影響

中国の武将は、歴史の中で重要な役割を果たしてきました。彼らは単に戦闘の技術を持っているだけでなく、その背後には深い文化的背景もあります。その中でも、道教は武将の思想や行動に大きな影響を与えました。道教の理念、神々、そして道教の教えは、武将たちの戦略や哲学にも浸透し、中国の歴史に欠かせない要素となっています。本記事では、武将と道教の関係をさまざまな角度から掘り下げていきます。

1. 武将と道教の基本概念

1.1 武将の定義と役割

武将とは、戦闘において最高の指導力を持ち、兵士たちを指揮する人物を指します。彼らはしばしば国や地域の防衛、または攻撃を担当し、歴史的には王朝や国家の興亡にも関わってきました。その役割は単なる軍事的な指導者に留まらず、民衆の生活に影響を与える存在でもあります。例えば、著名な武将である関羽は、彼の忠義心から商人たちにも崇拝され、商業と武力のメタファーとして広く知られています。

さらに、武将はその地域の文化や道徳観にも深く影響を及ぼします。彼らの行動は、多くの場合、理想的な情操や倫理的価値観の象徴として捉えられることがあります。彼らが伝えた価値観は現代においても評価され、道教や他の宗教との関連性が重要視されることがあります。武将の存在は、ただの歴史的な人物ではなく、文化的なアイコンでもあります。

1.2 道教の基本理念と教義

道教は、中国の伝統的な宗教の一つで、自然との調和、無為自然(何もしないことの徳)、そして哲学的な思索を重視しています。道教の教えは、人々が生きる上での理想的な道を示すため、特に武将にとっては大きな影響を与える要因です。道教では、自己の内面を見つめ、宇宙の法則に従った生き方が推奨されます。そのため、武将は戦略を考える際、単に物理的な闘争だけでなく、道教の教えを参考にすることが多いのです。

道教の教義には、精神的な平和や調和が重視され、これらの理念は武将たちの戦術に影響を与えてきました。例えば、武将が自らの感情をコントロールし、冷静な判断を下すために道教の精神的な指導を仰ぐことが多くありました。また、道教が重視する長寿や健康は、武将たちにとって、戦場での生存や指導力の維持に欠かせない要素でした。

道教はまた、武将の行動指針にも影響を与えています。武将たちは、道教の鍛錬を通じて精神を鍛え、理想的なリーダー像を目指します。道教の教えに従った行動は、単に戦いにおける成果を追求するだけでなく、内面的な成長にもつながります。これにより、武将たちはより高い理想に向かって努力する姿勢を持つようになります。

2. 武将と道教の歴史的関係

2.1 古代中国における武将と道教の結びつき

古代中国の時代、武将と道教の関係は非常に深いものでした。道教は士人や武士階級の人々に影響を与え、武将たちはしばしば道教の教えを取り入れていました。例えば、道教の寺院は武将たちによって建てられ、彼らは特定の神々に祈りを捧げることが一般的でした。このようにして、武将は道教の神々の保護を求めることで、戦闘の成功を願っていました。

道教はまた、武将たちに道徳的な基準を提供しました。武将たちは道教の教えを通じて、正義や名誉を重んじる価値観を養い、これが彼らの判断や行動に影響を与えました。道教の教義にアプローチすることは、彼らが戦闘技術だけでなく、精神的な面でも成長するための重要な道筋でした。

さらに、道教における仙人や霊的存在は、武将たちの敬仰の対象となりました。武将たちは、戦場での勝利を得るために、これらの存在に知恵や力を求めることがありました。具体的には、道教の儀式を通じて、神々の力を借りることで、より戦略的な勝利を手に入れようとする姿勢が見られました。

2.2 三国時代の武将と道教の影響

三国時代(220-280年)は、中国の歴史の中で特に武将たちが際立つ時代です。この時期、多くの著名な武将が登場し、彼らは道教の教えを取り入れることで戦術を展開しました。例えば、曹操や劉備などの武将は、彼らの政治的・軍事的な活動を進める中で、道教の影響を受けることが多かったのです。

劉備のような武将は、道教を重視することで国民からの支持を高めることができました。道教の教えは、政権を運営する際の倫理的な指針となり、また、民衆に対しては道徳的な模範としての役割を果たしました。このように、武将たちは道教を通じて、政治的な基盤を築くことができたのです。

さらに、 三国時代の武将たちの戦略は、道教の教えを基にしたものが多いです。彼らは、敵に対してどのように臨機応変に対応するか、冷静な判断を下すかを道教の教えから学びました。例えば、戦略的な撤退や包囲戦なども道教の理念の一部として捉えられ、武将たちの行動に影響を与えたのです。

3. 武将の道教的象徴

3.1 道教の神々と武将の関係

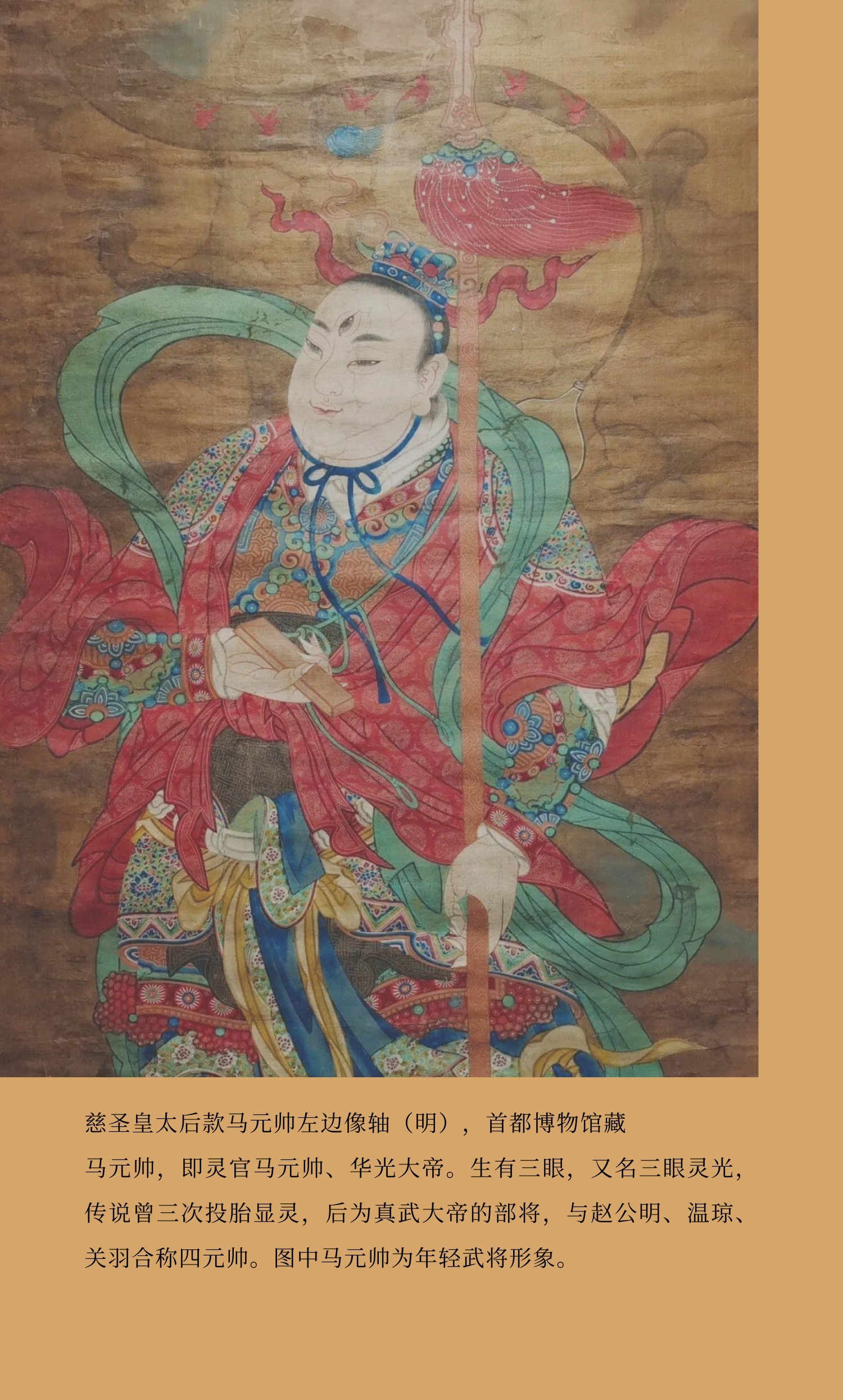

中国の道教には多くの神々が存在し、武将たちから敬われる人物も少なくありません。この神々は武将たちにとって強力な後援者であり、彼らの戦いを助ける存在として崇拝されていました。例えば、関羽は道教において非常に重要な位置を占めており、「武神」として称えられています。彼は武力だけでなく、忠義や仁義を象徴する人物として、多くの武将や商人から崇拝されています。

このように、武将と道教の神々との関係は、彼らの行動や戦いに大きな影響を与えました。武将たちは戦闘に臨む前に、これらの神々に祈りを捧げ、勝利を願いました。道教の神々は、武将たちに幸福や繁栄をもたらすと信じられており、そのため儀式や祭りも盛んに行われました。

道教の神々はまた、武将たちの精神的な拠り所ともなりました。彼らが直面する困難や苦境に際して、道教の神々に対する信仰が武将たちを支えました。これは、武将たちが自らの義務を果たすうえでの原動力ともなったのです。

3.2 武将を象徴する道教の伝説

道教の中には、多くの伝説があり、それらが武将たちのイメージを形作っています。特に、武将たちの霊的な成長や英雄的な行動を描いた物語が多く存在します。たとえば、「封神演義」という物語は、道教の神々と武将たちの関係を描いたもので、戦争や武力の象徴としての武将が描かれています。この物語の中では、武将たちが道教の神々から指導を受け、正義のために戦う姿が描かれています。

また、道教の伝説では、武将たちの生涯や戦いといったテーマがしばしば取り上げられ、彼らの英雄的な側面が強調されます。これにより、武将たちは単なる戦士にとどまらず、道徳的な模範としても崇められるようになります。このように、道教の伝説は武将たちの文化的な位置を確立するのに寄与しています。

これらの伝説は、現在でも多くの文学作品や映画、舞台などに影響を与えています。武将たちは道教を通じて、未来の世代に語り継がれる存在となり、道教の教えも新たな解釈を受けながら生き続けています。

4. 武将における道教の影響

4.1 武将の戦略と道教の教え

道教の教えは、武将たちの戦略に大きな影響を与えています。戦場での冷静な判断や、状況に応じた判断力を育むために、道教の理念はしばしば参考にされました。特に「無為自然」という道教の考え方は、敵の動きに対する柔軟な防御や攻撃に通じています。たとえば、武将が敵軍の動向を見守り、適切なタイミングで動くといった戦術は、この教えから導かれたものです。

道教の教えはまた、武将が自らの信念を強固に持つための支えともなります。武将たちは自らの戦いに対して深い考えを持つことで、困難を乗り越える力を蓄えていきます。このように、道教の教えは戦術面だけでなく、精神面でも武将たちを支え、より良い決断を促すのです。

さらに、道教の影響は武将の部隊編成にも見られます。武将たちは道教の教えを基にして、自軍の士気を高め、連帯感を作り出そうとしました。絆を重視する道教の考えは、兵士同士の信頼関係を生み出し、戦闘における協力を強化することに寄与しています。こうした取組みは、単に勝利を目指すだけでなく、道徳的な義務感を踏まえた指導力が求められた結果でもあります。

4.2 武将の行動哲学と道教の価値観

武将たちの行動哲学には、道教の価値観が色濃く反映されています。道教は「和」と「調和」を重視し、武将たちもこの考えに従うことで、戦争の際にも自らの倫理観を保つことができました。たとえば、戦争においても無駄な殺生を避ける姿勢や、戦後の復興に対する責任などは、道教の教えに通じています。

また、道教の理念に従った武将たちは、単に戦闘の勝利を追い求めるのではなく、平和をもたらす存在としての自覚を持っていました。彼らは、戦いの背後にある人々の苦しみを理解し、戦争を通じて人々の幸せを守ることを重視したのです。このような思想は、多くの武将たちの行動に影響を与えるだけでなく、それを実践することで道教の価値を具体化しました。

さらに、道教の教えは、武将たちの人生においても大きな影響を及ぼしました。彼らは自らの使命や役割を重んじ、道徳的な行動を通じて社会に貢献することを目指しました。例えば、戦後に被害を受けた人々を支援する姿勢や、戦場での義士を尊重する行動は、道教の教えが根底にあることを示しています。

5. 武将と道教の現代的意義

5.1 現代文化における武将と道教の影響

現代においても、武将と道教の関係は色あせていません。武将たちの思想や行動は、映画や小説、漫画などの作品に登場し、多くの人々に親しまれています。たとえば、三国志を題材にした作品は日本でも非常に人気があり、武将たちの英雄的な物語が多く描かれています。これにより、道教の教えや武将たちの価値観が広く知られることとなりました。

また、道教の思想が現代のビジネスやリーダーシップに影響を与える場面もあります。武将たちが道教の教えを基に冷静に判断する姿勢は、現代のリーダーにも求められるスキルです。特に、変化が激しいビジネスの世界では、臨機応変に対応できる能力が重視されており、これは道教からもたらされる教訓が活かされているとも言えます。

現代における武将と道教の結びつきは、歴史教育や文化活動においても重要なテーマとなっています。道教の講座や武道の教えが結びついたセミナーが開催されることが多く、こうした活動を通じて、人々は伝統文化の重要性を再認識します。

5.2 武将と道教の関係がもたらす社会的意義

武将と道教の関係は、単なる歴史的なものでなく、社会に対する意味合いも持っています。武将たちが道教の教えを取り入れることで、社会における倫理観や価値観が形成される手助けとなりました。特に、忠義や仁義といった価値観が重視されることで、現代の人々もその教えを受け継ぐことができるのです。

また、道教が持つ「和」の概念は、現代社会においても大切なテーマとされています。人々が調和を持って共生することは、特に多様性が重視される今日の社会において不可欠です。武将たちが道教を通じて学んだ教訓は、今もなお、平和的な共存を目指すための重要な要素となります。

最後に、武将と道教の関係は、道徳教育の一環としても位置づけられています。武将たちが示した行動が次世代に語り継がれることで、道教の価値観が浸透し、社会全体が徳を重んじる文化を育む基盤となっています。このように、武将と道教の関係は、歴史だけでなく未来に向けた重要な意義を持っているのです。

終わりに、武将と道教の影響は、中国文化における重要なテーマであり続けています。その結びつきは、単なる歴史的な事象ではなく、現代社会においても多くの人々の思考や行動に影響を与えています。これらの教訓を次世代に伝え、より良い社会を築くための参考としていくことが求められています。