日本の文学や文化を深く理解するためには、特に武士道という概念と、それに影響を与えた人物の一人である草野心平を知ることが重要です。武士道は日本の武士の精神や倫理観を表すものであり、草野心平の詩にはその武士道に対する深い理解と表現が込められています。本記事では、武士道の哲学とそれが草野心平の詩にどのように反映されているのかを探っていきます。

1. 武士道の基本概念

1.1 武士道の起源

武士道は、日本の武士階級の道徳的指導原則を表す言葉で、その起源は平安時代や鎌倉時代に遡ることができます。この時代、武士たちは朝廷に仕える戦士としての役割を担い、忠誠心や名誉を重んじる文化が形成されていきました。特に、源平合戦や鎌倉幕府の成立といった歴史的出来事が、武士社会における倫理観に大きな影響を与えました。

鎌倉時代以降、武士道はますます洗練され、特に南北朝時代や戦国時代には、その理想が極まります。この時期、武士たちは単なる戦士にとどまらず、自らの名誉や忠誠を守るために生きることが求められました。このように、武士道は時代と共に変化しながらも、武士たちの精神の基盤となっていきました。

1.2 武士道の核心価値

武士道の核心には、「誠実」「忠義」「名誉」があり、これらの価値観は武士たちの行動や考え方を根底から支えています。誠実さは、自己を偽らず、正直であることを示し、忠義は、自らが仕える者への強い献身を意味します。また、名誉は、社会的地位や評価を大切にする心を表しています。これらの価値観は、戦いにおいても、通常の生活においても、武士の行動に影響を与えるものでした。

武士道における名誉の重要性は、特に戦国時代のような混沌とした時代において顕著で、武士たちは戦において敗北を重く受け止め、名誉のためには死を選ぶこともありました。こうした考え方は、武士道がただの戦士の倫理を超えて、精神的な指針となる要素を持っていることを示しています。

1.3 現代における武士道の意義

現代においても武士道の精神は、多くの人々に影響を与えています。たとえば、ビジネスの世界においても、誠実性や忠誠心、名誉を重んじる姿勢は成功に繋がるとされています。また、道徳的な判断力や倫理観を持つことが求められる状態において、武士道の教えが現代社会でも再評価されています。

さらに、武士道は日本文化を象徴する存在として、海外でも注目を集めています。日本の伝統や美意識を理解するうえで、武士道の哲学を知ることは重要です。武士道が持つ精神性や倫理的価値は、異文化の人々にも共感される部分が多く、国を超えて理解されることが期待されています。

2. 草野心平の生涯と業績

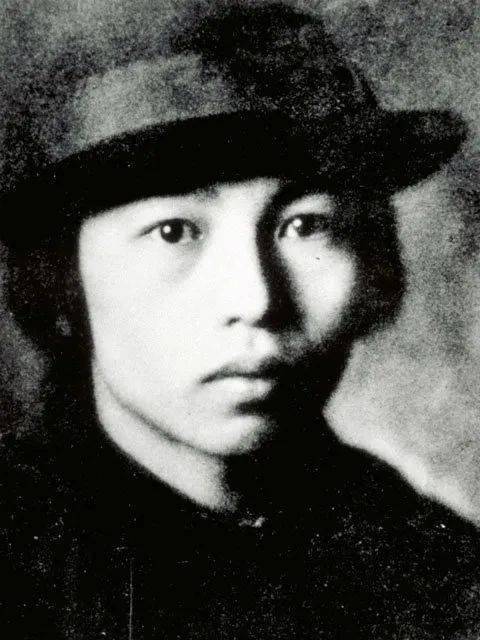

2.1 草野心平の生い立ち

草野心平は、1892年に福岡県で生まれました。彼の背後には、文化的に豊かな環境があり、若いころから詩や絵画に触れる機会が多かったことが、後の詩作に大きな影響を与えました。早稲田大学で学んだ後、彼は多くの詩を執筆し始め、特に自然をテーマにした作品で知られるようになりました。

草野は、当時の日本の社会情勢や戦争の影響をレフレクションし、彼の詩には深い思索が感じられます。彼の作品には、自然への愛情だけでなく、戦争や社会の矛盾についての批判も見られ、これが彼の詩人としての独特な視点を形作っていきました。彼の詩的な探求は、単なる美を求めるものではなく、社会の本質を見つめ直す試みでもあったのです。

2.2 彼の詩的スタイル

草野心平の詩的スタイルは、独特のリズム感と明快なイメージで構成されています。彼は特に感情や自然の描写に秀でており、読者をその世界に引き込む力を持っています。草野は、言葉を磨き上げることに非常に熱心であり、彼の詩には豊かな比喩が用いられることが多く、それが彼の作品にさらなる深みを与えています。

彼の詩は、自然の四季や風景を描写しつつ、そこに人間の感情を織り交ぜるという特徴があります。たとえば、草野の作品には、「春の訪れとともに芽吹く新しい生命」というテーマが多く見られます。このような彼のスタイルは、自然を称賛するだけではなく、人間の生きる力や感情を同時に表現しており、多くの読者に深い感動を与え続けています。

2.3 草野心平と武士道の関係

草野心平の詩には、武士道の精神が随所に表れており、特にその倫理感が彼の詩に強い影響を与えています。武士道における名誉や忠義、誠実さは、彼の詩に表れるテーマでもあり、彼自身もこれらの価値を大切にしていたことが窺えます。彼は、詩を通じて武士道の精神を生き続け、自然と人間の調和を求める姿勢が何よりの表現として現れています。

彼の作品の中には、武士としての生き様を表現する描写がしばしば現れ、武士道の理念が彼の詩的世界とどのように結びついているかがわかります。また、草野の詩には、武士道に基づく生き方が持つ美しさと倫理観についての考察が含まれており、これが彼の文体に深い影響を与えています。

3. 武士道の哲学

3.1 忍耐と自己犠牲

武士道の哲学において、「忍耐」と「自己犠牲」は特に重要なテーマです。武士は、困難な状況や試練に直面しても、自身の感情や欲望を抑えることを求められました。この忍耐の精神は、彼らが戦士としての職務を全うする際の基本的な力となります。自己犠牲もまた、武士の重要な美徳であり、彼らは時として自らの命を顧みることなく、大義のために身を捧げることが求められました。

このような忍耐と自己犠牲の精神は、ただ戦いにおいて求められるものだけでなく、日常生活の中でも大切にされ、家族や社会のために尽くす姿勢を反映しています。例えば、戦国時代の武士たちは、地元の人々を守るために戦うことがしばしばあり、これが自己犠牲の精神を強化しました。そして、彼らが持つこうした態度や行動は、後の世代に引き継がれ、武士道の大切な一部として根付いていくのです。

3.2 名誉と忠誠

武士道の核ともいえる名誉と忠誠は、武士たちの行動に強い影響を与えてきました。名誉は、自身の評価や地位を表すものであり、武士にとっては生き方そのものを意味します。武士は常に名誉を守るために行動し、そのためには喜んで危険を冒すことも厭わなかったのです。特に、名誉を失った場合においては、自らの命を絶つことも選択肢となるほど、名誉は武士にとって極めて重要なものでした。

忠誠心も同様に重要で、武士は自らが仕っている主君やその家族に対して無条件の忠誠を誓います。この忠誠心は、単なる義務感ではなく、深い絆や感情が伴うもので、主君のために尽くすことが武士の理想とされていました。このような忠誠は、武士の倫理観を形作る重要な要素であり、彼らの行動や選択にも大きな影響を与えました。

3.3 武士道と道徳

武士道は、単なる戦士の倫理観にとどまらず、広く道徳的な指針としても重要な役割を果たしています。武士たちは、名誉や忠誠を重んじるだけでなく、正義感や社会的責任を持って行動することが求められました。このような道徳観は、彼らの行動に深く反映され、武士が目指すべき理想の一部となっています。

また、武士道は後の世代における道徳教育の基礎ともなり、武士の理想を学ぶことは、日本社会全体の倫理や価値観に影響を与えてきました。武士道の教えは、学校教育や家庭教育の中でも重要視され、現代においてもその精神が生き続けています。こうしたことから、武士道の哲学は日本文化の一環として、今なお日本人の心の中に根付いていると言えるでしょう。

4. 草野心平の詩における武士道の表現

4.1 詩的手法とテーマ

草野心平の詩には、詩的手法としての多様性が見受けられます。彼は象徴主義や印象派の手法を取り入れ、自然や人間の心理を鮮明に表現しました。例えば、彼の詩では、自然の素材を通じて自己や社会を探求する姿勢が強く表れています。彼は、自然の美しさを描く一方で、その背後にある人間の存在や感情を捉えることで、読む人に深い愛着を抱かせます。

さらに、彼の作品には、武士道の精神に対する探求や反映がしばしば見られます。夢幻的な要素や深い感情を交えながら、草野は武士道の哲学を詩の中で巧みに表現しています。彼の詩のテーマは、自然と人間の調和、その中に潜む名誉や忠誠心の大切さを考察しています。このように、彼の作品が持つ詩的深さは、武士道の精神を理解する手助けとなります。

4.2 武士道の具体例

草野心平の詩の中には、武士道の具体例としての描写が散見されます。例えば、彼の作品に見られる自然の美しさと戦士としての強さを対比させながら、武士道が求める倫理観を体現するような表現が多く用いられています。彼の詩には、武士が困難に立ち向かう姿や、忠義を全うするために自己を犠牲にする決意が描かれており、読者に感動を与えます。

特に、草野心平が自然をバックグラウンドに用いることで、武士道の核心的価値である誠実さや忠誠心が強調されています。草野は、自然と共に生きることで自らの道徳を深め、武士道の精神を実感していく様子が詩によって表現されています。このような具体的な描写を通じて、読者は武士道の哲学をより実感することができるのです。

4.3 武士道と自然の融合

草野心平の詩においては、武士道と自然との融合が一つのテーマとして表れています。彼は自然に対する深い愛情を持ちながら、その中で生きる武士の姿を描写しています。このようなアプローチは、武士道の精神性を深く掘り下げるものであり、自然を通じて、人間の存在意味や生きる力を探る試みでもあります。

自然を詩の中心に据えることで、草野は武士道が求める精神的価値をより身近に感じさせることができます。彼の詩の中には、自然との調和を求める武士の姿が描かれ、武士道が持つ美しさや倫理観が浮かび上がります。草野心平の詩は、武士道を理解するための一つの窓口となり、彼の作品を通じて、多くの人々が武士道に対する新たな理解を得ることができるでしょう。

5. 草野心平の影響と評価

5.1 日本文学への貢献

草野心平は、日本文学において重要な位置を占めており、彼の知識と芸術的な感性は多くの作家や詩人たちに影響を与えました。彼は、自然や人間の内面を深く掘り下げることで、近代的な詩のスタイルを確立し、その影響は現在の文学シーンまで続いています。彼の作品には、普遍的なテーマや哲学が織り交ぜられており、ジャンルを超えたアプローチが評価されています。

また、草野の詩は、戦後の日本文学においても重要な位置を占めており、彼の描く精神的な探求やアイデンティティの模索は、多くの作品に影響を与えました。彼の詩的表現には、日本独自の美意識が色濃く反映されており、世界の文学界においてもその存在感は無視できません。

5.2 国際的な評価

草野心平の作品は、日本国内だけでなく、国際的にも評価されています。特に、彼の詩が翻訳されることにより、海外の読者にも彼の持つ独特の美意識や武士道の哲学が伝わっています。これにより、草野の詩は国境を越え、多くの人々に影響を与える存在となっています。彼の作品に描かれる自然との調和は、普遍的なテーマとして、多くの国々の文化でも共感を呼ぶ要素となっています。

また、草野の詩的な探求や哲学は、国際的な文学シンポジウムや講演会でも取り上げられ、その評価は高まっています。彼の作品を通じて、武士道や日本文化の深い理解が促進され、世界の文化交流を深める一助となっています。このように、草野心平は日本文学だけでなく、国際文学においても重要な影響を及ぼしています。

5.3 現代文学における草野心平の影響

現代文学において、草野心平の影響は多岐にわたります。彼の自然への愛と哲学的探求は、多くの現代作家による作品に見られ、草野のスタイルやテーマが模倣されることもしばしばあります。特に、自然環境への配慮や生命の大切さを描いた作品が増加しており、草野が持つ視点は現代の社会問題への取り組みにも活かされています。

さらに、草野心平の詩的表現が現代の若い作家たちへの刺激となり、新たな創造活動を生む源になっています。彼の持つ独自の視点や武士道に対する理解は、多くの若い作家に影響を与え、彼ら自身の作品に新たな価値観をもたらしています。このように、草野心平の影響は時を超えて広がりを見せ、彼の作品が新たな文学の潮流を生み出す逸材となっていると言えるでしょう。

終わりに

草野心平の詩と武士道の哲学は、相互に影響を及ぼし合い、日本文化を深く理解するための重要な視点を提供してくれます。彼の作品を通じて、武士道が持つ倫理観や道徳感がどのように表現され、また現代においてどのように生き続けているのかを知ることができました。草野の詩は、武士道の価値を今一度再評価する機会を与えてくれ、その影響は文学の枠を超えて、私たちの日常にも息づいていることを忘れてはなりません。