武士道は、日本の文化と歴史に深く根ざした精神であり、その影響は現代の日本のあらゆる側面に見ることができます。武士道は、単なる戦士の道ではなく、倫理や道徳、行動原理を重視する思想でもあります。この文化的背景を理解することは、現代日本社会をより深く知るための重要な鍵となります。この記事では、武士道が現代に与えた影響について、歴史的背景から文化、精神性、そしてその現代的意義までを詳しく探究していきます。

1. 武士道の歴史的背景

1.1 武士道の起源

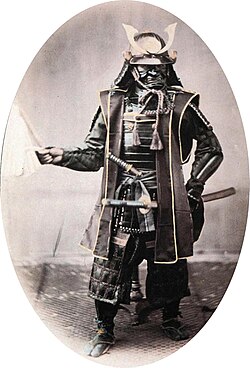

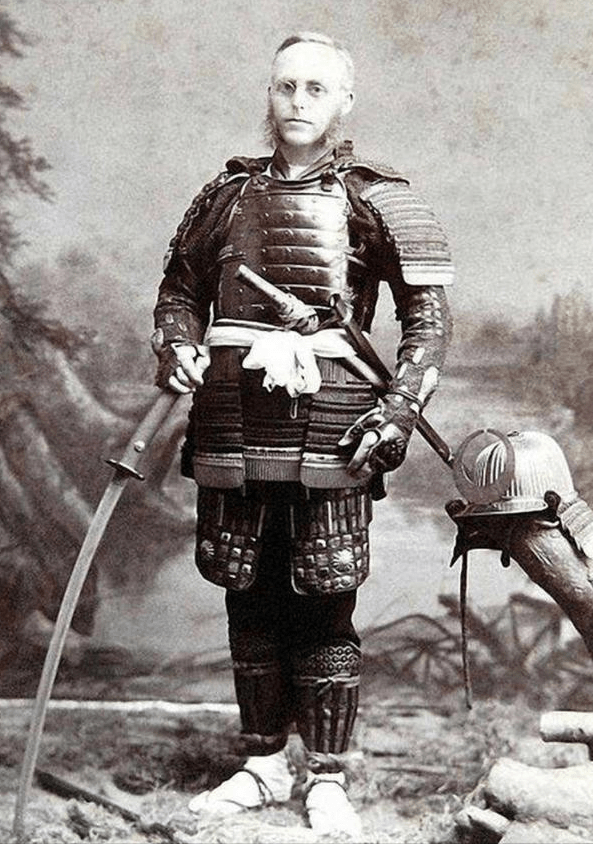

武士道の起源は、平安時代(794-1185年)に遡ります。この時期、日本は貴族中心の社会から武士階級が台頭する時代へと移行しました。武士たちは、自らの地位や名誉を守るために忠誠心や勇気を重視するようになり、これが武士道の初期の形を成しました。武士は単なる戦士ではなく、社会的な責任を持つ存在であり、彼らの行動には倫理が求められました。この時期に「義」や「礼」といった価値観が形成され、武士道の基盤が築かれていったのです。

1.2 江戸時代の武士道の発展

江戸時代(1603-1868年)は、武士道がさらに発展した時代でもあります。この時期、戦乱が収まり、武士たちは平和な時代の中で文人としての側面も強めていきました。「忠義」や「誠実」といった武士道の理念が、学問や芸術の分野においても重要視されるようになりました。また、武士道の教えは、庶民にも広がり、文学や演劇などに影響を与えることとなりました。特に、論語や孟子といった儒教の影響も強まり、武士道の理念はより洗練された形で形成されました。

1.3 明治維新と武士道の変容

明治維新(1868年)を迎えると、武士道は大きな変容を遂げます。新政府は武士階級の特権を廃止し、近代国家の建設を進めました。この過程で、武士道という概念は、国家を支える精神的支柱として再定義されるようになりました。戦争や国防の時代には、武士道は「愛国心」と結びつき、軍人や奉仕者たちの行動規範として機能しました。これにより、武士道は近代日本の国民精神に大きな影響を与え、その教えは今日の日本社会においても根強く残っています。

2. 武士道の基本理念

2.1 忠義と誠実

武士道の根本にあるのは「忠義」と「誠実」です。忠義とは、主君や家族に対する無条件の忠誠を指し、誠実はその精神を基にした正直さを意味します。武士は自らの主君に忠実であることが最も重要とされ、戦いにおいてもその誠実さが自然と表れるものとされていました。この考え方は、現代の日本人にも強く根付いており、職場や家庭においても他者に対して忠実であることが美徳とされています。

例えば、現代の企業文化においても、社員同士の信頼関係や忠義は重要視されます。上司に対する誠実な報告や、仲間を思いやる行動が求められるのは、武士道の影響を受けていると言えるでしょう。また、忠義を重んじる姿勢は、プロフェッショナルとしての責任や倫理の重要性を考える上でも、依然として価値のある理念です。

2.2 勇気と名誉

武士道には「勇気」と「名誉」という重要な価値観も含まれています。勇気は、困難や危険に直面しても真実を選び取る力を意味し、名誉は自らの行動や判断に対する責任を象徴します。武士はその勇気をもって名誉を守るために戦い、戦場においてだけでなく、日常生活においても名誉を重んじる姿勢が求められました。

現代においても、勇気を持って困難に挑む姿勢は、ビジネスシーンやスポーツ、さらには社会問題に対する取り組みなど、さまざまな場面で重視されています。また、名誉という観点から見ると、自らの信念を貫くことや、社会的な約束を守ることが求められる局面も多いでしょう。これらの価値観は、個人の成長や社会貢献において重要な指針となっています。

2.3 自己犠牲と奉仕の精神

武士道においては、自己犠牲と奉仕の精神も非常に大切です。自分を犠牲にして他者を助けることは、武士たちの美徳とされました。この精神は、仲間や家族、社会全体に対して大きな責任を抱えることへの強い覚悟を表しています。自己犠牲の精神は、利己的な行動ではなく、周囲の人々や社会に対する貢献を強く意識することを求めるものです。

現代社会においても、この自己犠牲や奉仕の精神は重要な美徳とされ、多くの人々がボランティア活動やコミュニティサービスに参加しています。たとえば、災害時には、援助を求める人々のために自らを犠牲にする志願心を持つ人々が多く、その行動はまさに武士道が育んだ精神の現れです。このように、自己犠牲の精神は、個々の行動を支える強い動機となっているのです。

3. 武士道が文化に与える影響

3.1 日本の武道とその精神

日本の武道には、武士道の影響が色濃く反映されています。剣道、柔道、空手などでは、武士道の精神が核心にあります。たとえば、剣道においては「礼に始まり、礼に終わる」という教えがあり、これは相手に対する敬意や礼儀を重んじる武士道の理念が根底にあります。武道の稽古を通じて、ただ技術を磨くだけでなく、心の成長や人間性の向上も図られているのです。

さらに、武道の精神は自己研鑽や精神的な鍛錬を大切にします。相手との戦いを通じて、自己の限界に挑戦し、何事にも全力で立ち向かう姿勢が求められます。このような武道の教えが、現代のスポーツ界でも重視されることで、勝ち負けだけでなく、相手を敬い、スポーツマンシップを大切にする文化が築かれています。

3.2 文学と芸術に見られる武士道の影響

武士道は日本の文学や芸術にも深く影響を及ぼしています。例えば、時代劇や武士の物語には、忠義や勇気、名誉をテーマにした作品が多く、江戸時代の文学や歌舞伎においても武士道の価値観が体現されています。特に「武士道とは死ぬことと見つけたり」という言葉は、武士が自らの名誉のために戦う姿勢を示しており、今なお多くの作品に引用されています。

また、現代の小説や映画においても、武士道の精神が描かれることがあり、観客や読者に深い感動を与えます。たとえば、映画『ラスト サムライ』では、日本の武士道が西洋の視点から語られ、その哲学がどのように人々に影響を与えているかが描かれています。このように、文学と芸術は武士道の理念を国境を越えて伝えており、文化の交流を促進する役割も果たしています。

3.3 現代の職場文化における武士道の精神

現代の日本の職場文化にも、武士道の影響が色濃く表れています。職場においては、コミュニケーションや協力、そして誠実な仕事が求められます。「チームワーク」や「共感」といった概念は、まさに武士道の理念に根ざしていると言えるでしょう。上司や同僚に対する忠誠心や、組織の一員としての役割を重んじる姿勢は、武士道から多大な影響を受けています。

また、現代企業における「ホウ・レン・ソウ」(報告・連絡・相談)という文化は、武士道の誠実さや忠義に根付いたコミュニケーションの重要性を反映しています。企業文化において、全てのメンバーが責任を持ち、互いに協力し合うことが、業績向上に繋がっているのです。このように、武士道の精神は今日のビジネスシーンにおいても、非常に重要な位置を占めていることが理解できます。

4. 武士道と精神性

4.1 武士道に基づく自己啓発

武士道は、自己啓発の重要な指針ともなり得ます。自己を見つめ直し、他者への配慮や責任を理解することで、個人としての成長を促すことができるのです。自己啓発のためには、「自己犠牲」や「奉仕の精神」を取り入れることが重要です。これは、単に自分を高めるだけでなく、周囲との調和を重視する姿勢を育むためにも欠かせません。

武士道の教えを実践することで、精神的な豊かさが得られます。たとえば、日常生活の中で、自分自身の道徳的価値を守り、他者を助ける行動を取ることは、自己成長につながります。このようなアプローチは、自分をより良くするだけでなく、周囲との良好な関係を築くためにも貢献します。

4.2 精神的な強さと武士道の関連

武士道は、精神的な強さを育む文化でもあります。挑戦や困難に直面したときに、勇気を持って前に進む力が求められます。これは、精神的なタフネスとも言えますが、武士道に根ざした価値観が驚異的な精神的強さを生み出す要因となります。たとえば、剣道や空手などの武道では、技術向上のために繰り返し稽古を重ね、その過程で得られる精神的な豊かさや強さは計り知れません。

また、精神的な強さは、社会におけるさまざまなストレスや挑戦に対応する力を育むことにもつながります。自己鍛錬を通じて得た心の強さは、仕事やプライベートでも活かされ、より良い選択を行う基盤となります。武士道の理念を取り入れることで、現代において精神的な強さを築く手助けとなるのです。

4.3 武士道と現代のメンタルヘルス

近年、メンタルヘルスが重要視されていますが、武士道が教える精神的な価値観は、心の健康にも良い影響を与えることがあります。自己犠牲や奉仕の精神を持って他者に接することは、自分自身の心の安定にもつながります。感謝や喜びは、ポジティブなフィードバックループを生み出し、心の健康を保つことに寄与します。

また、困難に負けず挑戦する勇気を持つことも、メンタルヘルスの観点から見ると非常に重要です。武士道の教えを通じて、失敗を恐れずに前に進むことができれば、ストレスや不安を軽減することができます。さらに、武士道が教える「仲間を大切にする」という考え方は、社会的なつながりを強化し、心理的な安定をもたらします。

5. 結論:武士道の現代的意義

5.1 グローバルな視点から見る武士道

武士道の教えは、単なる日本の文化に留まらず、グローバルな観点からも注目されています。異文化交流が進む今、武士道の理念である「忠義」や「誠実」、そして「自己犠牲の精神」が、多様な価値観の中でどのように受け入れられるかが問われています。特に、ビジネスや国際関係において、相手への誠実な姿勢や信頼を重んじることは、国際社会でも評価される基本的な美徳です。

また、武士道に見られる精神性の深さは、自己啓発やリーダーシップの要素としても活用されています。異なる文化背景を持つ人々が集まる現代のグローバル社会において、武士道の理念が提唱する共感や協力の姿勢は、リーダーシップの資質としてますます重要視されています。これにより、武士道は国境を越えて理解され、受け入れられる価値体系となりつつあります。

5.2 武士道が今後の日本社会に果たす役割

武士道の教えは、現代の日本社会においてもその意義を失っていません。急速な社会の変化や価値観の多様化に伴い、武士道が持つ倫理的な価値観が求められる場面が多くあります。例えば、企業の社会的責任(CSR)の取り組みや、地域社会におけるボランティア活動では、奉仕の精神や犠牲の精神が重要な役割を果たします。

また、次世代を担う若者たちにとっても、武士道の教えは心の支えになるできるでしょう。自らの道を模索し、他者との関わりを深める中で、忠義や誠実さを育むことは、個々の成長にとって不可欠です。武士道が提唱する価値観は、現代においても人々の行動や思想に影響を与え続けると期待されます。

5.3 武士道を通じた未来への展望

武士道は、ただの過去の遺産ではなく、未来を見据えた価値観として重要です。時間が経つ中で、武士道の理念は進化し続けるべきであり、現代の社会的課題やグローバルな問題に対して、武士道の思想を基にした解決策を見いだすことが求められています。これによって、武士道は再び人々を結びつけ、未来に希望をもたらす手段となるでしょう。

さらなる文化の融合や理解が進む中で、武士道の理念は国際的な紛争解決や倫理的な判断基準の提供にも寄与できると考えられます。私たちは武士道の価値観を再評価し、新たな形で受け継いでいくことが、より良い社会を築くために必要不可欠だと感じます。

終わりに、武士道が持つ影響力は、過去の遺産としてだけでなく、現代と未来にわたっても私たちを導く光であり続けることを期待しています。武士道の理念を今一度心に刻み、より良い社会を形成する力となることを願っています。