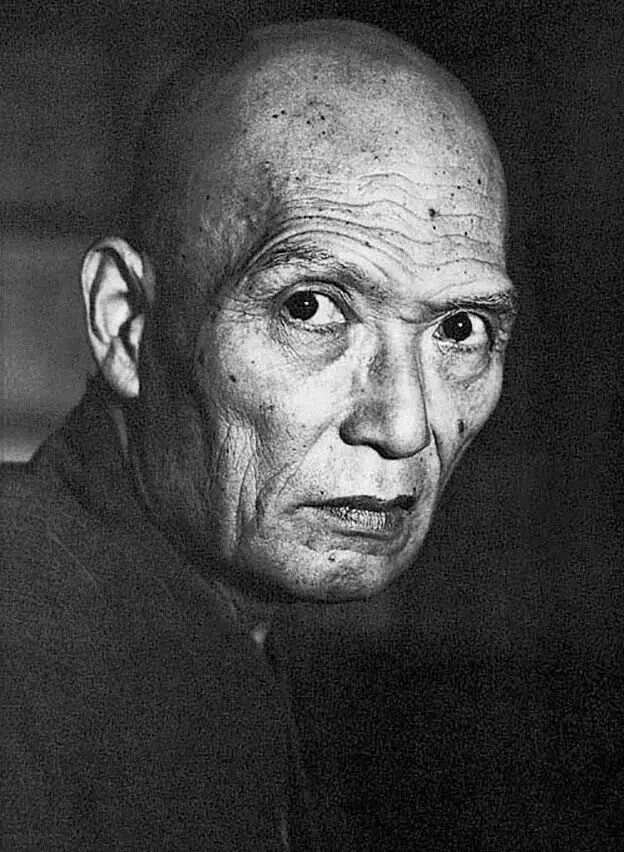

草野心平(くさや しんぺい)は、20世紀日本の著名な詩人であり、思想家です。彼の仕事は、特に武士道や自然観、そして日常生活に浸透した洞察力に関する深い理解を反映しています。草野の思想は、単なる文学的表現にとどまらず、日本の文化と社会に対する大きな影響を与えてきました。彼の生涯や哲学を探ることで、草野心平がどのように洞察力を捉え、そしてそれがどのように日本文学や教育、社会問題に貢献してきたのかを見ていきます。

1. 草野心平の生涯と背景

1.1 幼少期と教育

草野心平は、1897年に東京都で生まれました。幼少期から文学に親しみ、特に自然の美しさや人間の感情に対する深い理解を育んでいきました。草野の家庭環境は、彼に強い影響を与えました。父親は厳格な教育者であり、自然観察や詩作を奨励したため、草野は幼少期から多くの詩を執筆していました。彼の教育は、詩だけでなく、哲学や倫理についても深く考えさせるものでした。

また、彼の大学時代には、文学や哲学の恩師に出会い、それが彼の思想に多大な影響を与えました。この時期、特に西洋の思想や文学に触れ、多様な視点を取り入れることができました。草野は、武士道の価値観を重んじる一方で、近代的な考え方も吸収し、独自の思想を築く土壌を作りました。

1.2 文学と思想の影響

草野心平の文学は、彼の考えや哲学を色濃く反映しています。彼は特に自然との調和を重視し、その中で人間の存在意義を探求しました。草野の詩には、四季折々の日本の風景や、日常の中に潜む美しさが息づいています。彼の作品に見られる自然観は、無常観や変化を受け入れる柔軟性を持っており、読者に深い感動を与えました。

また、草野は、禅の思想や武士道精神からも影響を受けました。これらの伝統的な価値観は、彼の詩作や思考に深く根差しており、彼の人生観や倫理観に大きな影響を与えています。特に、武士道の理念は彼にとって、個人の誇りと責任感を意味し、彼の作品に頻繁に表れます。

1.3 日本社会における役割

草野心平は、彼の時代における日本社会の変化を敏感に感じ取り、その中で自らの思想を発展させていきました。戦後の混乱期に、彼は文学活動を通じて人々に希望や勇気を与える存在として役割を果たしました。彼の作品は、人々が直面する現実に対する鋭い洞察を提供し、その中での人間の持つ強さや美しさを描き出しました。

また、彼は教育者としても活動し、多くの若者に思想と文学の重要性を教えました。草野の影響を受けた学生たちは、彼の教えを胸に未来の文学や思想を担う存在へと成長していきました。彼の考え方は、代々の教育においても引き継がれており、彼の思想の重要性は今なお色あせることなく続いています。

2. 草野心平の哲学

2.1 存在と認識

草野心平の哲学の中心には、存在と認識に関する深い考察があります。彼は「存在とは、単に目に見えるものだけでなく、見えない力や感情も含まれる」と考えていました。彼の詩には、これらの抽象的なテーマが具体的な自然の描写によって補強され、読者に多層的な意味を伝えています。

草野の思想は、彼自身の経験や感じたことから生まれたものであり、非常に個人的なものです。彼は、日常生活の中に潜む美や哲学的な問いを探求し、それを詩として表現しました。たとえば、彼は夜空の星々や自然の景色を通じて、人間の存在の儚さとその美しさを描写しました。彼の詩を読むことで、私たちは単なる言葉の背後にある深い意味を感じ取ることができます。

2.2 自然との関係

草野にとって、自然は単なる背景ではなく、深い関係性を持つ存在でした。彼は自然と人間が一体であるという考え方を大切にし、その視点から多くの作品を生み出しました。自然を理解し、尊重することで私たちがどのように生きるべきかを問いかけています。

たとえば、草野は桜や紅葉などの自然現象を通じて、生命の循環や変化の美しさを描写しました。彼の詩には自然の描写とともに、人間の感情や内面的な悩みが巧みに織り交ぜられており、読者は自然の美しさと自身の存在を重ね合わせます。このような視点は、現代の環境問題に対する洞察でもあります。

2.3 武士道との関係

草野心平の思想における武士道は、彼の倫理観や人生哲学に深く刻まれています。武士道は、日本文化の中心的な価値観であり、名誉、誇り、誠実さなどを重んじます。草野は、これらの価値観を自らの人生や作品に取り入れることで、強いメッセージを伝えていました。

草野の詩には、武士道の理念がしばしば見え隠れします。たとえば、彼は自己犠牲や忠誠心をテーマに織り込むことで、ヒューマニズムと武士道精神を融合させた作品を生み出していました。草野は、武士道が現代においても有効であると考え、読者にその重要性を訴えかけていました。

3. 洞察力の定義

3.1 洞察力とは何か

洞察力とは、物事を深く理解し、隠された意味を見出す能力を指します。草野心平は、この洞察力を人間が持つべき最も重要な資質の一つと見なしていました。彼は、洞察力を通じて、日常生活の中にある重要なメッセージや隠された真実に気づくことができると信じていました。

たとえば、彼の詩には、シンプルな日常の出来事が深く掘り下げられ、そこに潜む哲学的な問いが投げかけられています。このように、草野は洞察力を使って、自己と他者、自然との関係を再認識することを促しています。この洞察の深さが、彼の作品を特別なものにしているのです。

3.2 文化と洞察力の関係

草野心平は、文化と洞察力に強い関係があると考えていました。文化は、私たちがどのように物事を理解し、感じるかに大きな影響を与えます。特に日本文化においては、自然との調和や無常観が重要なテーマとされており、これらの観点が彼の洞察力にも色濃く反映されています。

彼は、洞察力が文化を豊かにすると信じ、詩や哲学を通じてその重要性を広めました。草野の作品を通じて、多くの人々が自らの文化を再評価し、日常の中に潜む美しさや知恵を見出す手助けをしています。このように、草野の考えは、文化が人々の思考や行動に与える影響を示すものです。

3.3 草野心平による洞察力の捉え方

草野は、洞察力を「普段見過ごしがちな美しさや真実に気づく能力」と定義しました。この考え方は、彼の詩や思想の基本に根ざしており、彼の作品を通じて読者に伝わっています。彼の詩には、日常の些細な出来事における洞察が詰まっており、私たちもまたその視点を持つことが求められています。

草野は、洞察力を深めるためには、自然や他者との関係を大切にし、自らの内面を探求することが必要だと考えていました。彼の提案する洞察の力は、私たちを豊かにし、より深い人間関係や社会との繋がりを築く助けになるのです。このように、草野の洞察力に対する捉え方は、彼自身の詩作に良く表されています。

4. 草野思想における洞察力の実践

4.1 日常生活における洞察力

草野心平の思想における洞察力は、日常生活にも具体的に表れるものです。彼は、平凡な日常の中にこそ、深い意味や美しさが隠れていると説いていました。そのため、彼の詩には、日常の出来事から得られる教訓や洞察が豊富に含まれています。

たとえば、朝の光や夕焼け、雨の音など、自然の変化を観察することから始めるべきだと彼は提案しました。こうした小さな出来事に気づくことで、私たちは日常の中に埋もれた美しさを再発見し、感謝の気持ちを持つことができます。この視点は、現代社会で忘れがちな「気づく力」を思い出させるものであり、私たちの心の豊かさを引き出す手助けとなります。

4.2 芸術における洞察力の表現

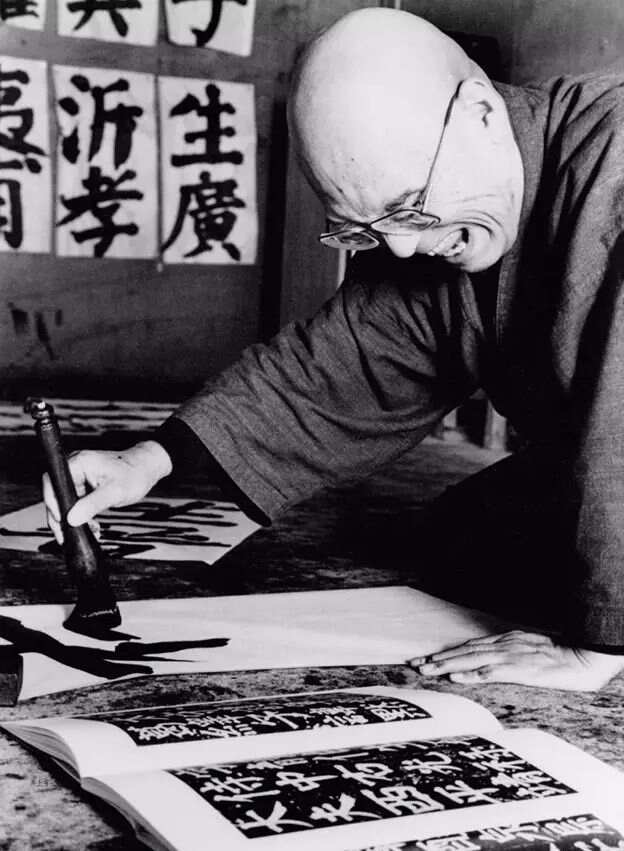

草野は、洞察力を芸術の中でどのように表現するかにも重きを置いていました。彼の作品には、自然や人間関係に対する深い理解が込められ、それが芸術的な形で表現されています。洞察力は、芸術家が独自の視点で物事を捉え、美を創造する際の根本であると彼は考えました。

また、草野の詩には、絵画や音楽、舞踏など、他の芸術分野への深い愛情と尊敬が表れています。それぞれの芸術形式が持つ特有の特性を生かし、洞察力を用いて新たな視点を提供することが、彼のアプローチの一部でした。彼の詩が持つ芸術的価値は、後世の多くの芸術家に影響を与え、彼の考え方は今なお現代アートにおいても重要視されています。

4.3 社会的課題への応用

草野心平の洞察力は、社会的な課題に対しても有効に活用されてきました。彼は、人間関係や社会構造の中の不正や偏見を深く洞察することを促し、それがどう社会に影響を与えるかを考察しました。彼の作品を通じて、社会の問題に対して目を向けることの重要性が強調されています。

たとえば、草野は貧困や差別問題に対する敏感な視点を持ち、それを詩として表現しました。彼の言葉は、ただの美しい表現にとどまらず、社会に対する強いメッセージを伝えるものでした。このような洞察は、現代社会においても有効で、私たちが直面する複雑な問題をよりよく理解する手助けとなります。

5. 草野心平の思想が日本に与えた影響

5.1 現代日本文学への影響

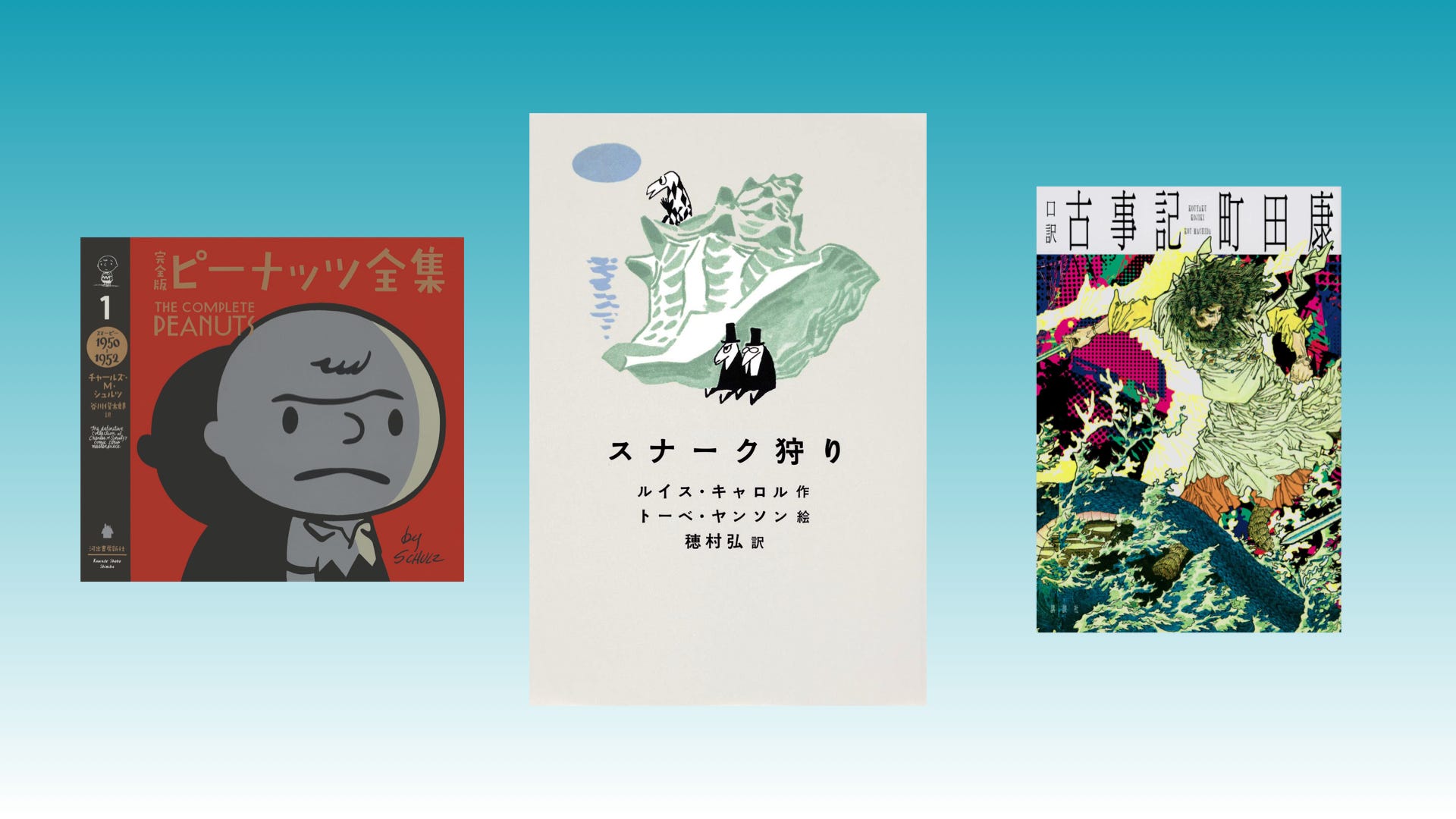

草野心平の思想は、現代日本文学に大きな影響を与えました。彼の自然観や洞察力に関する考え方は、多くの作家や詩人に影響を与え、彼らの作品に見られるテーマやスタイルを形作る要素となりました。特に、草野が重視する感受性や自然との共存は、後の世代の作家たちにとっての重要なインスピレーションとなりました。

彼の詩に見られる日常の美や隠された意味を探求する姿勢は、特に詩壇において影響力を持ちました。草野の詩から影響を受けた若い詩人たちは、彼の様式を取り入れつつも、自らの言葉で表現することを目指しました。この流れは、草野の思想がどのように文学の進化を促してきたかを示しています。

5.2 教育と倫理への寄与

教育の場でも、草野心平の思想は重要な貢献をしました。彼の洞察力や自然観は、教育現場での教材や教育方針に影響を与えました。特に、彼が重視した「感性や理性のコントロール」は、生徒たちに自己理解を深め、社会に貢献する人物となるよう促しました。

さらに、草野の思想は倫理教育にも影響を与えています。彼が提唱した武士道や誠実さという価値観は、次世代の教育において道徳教育の一環として取り入れられ、多くの人々にとっての指針となっています。草野の考えは、単なる文学の枠を超え、社会全体の教育方針に浸透しています。

5.3 国際的な視点からの評価

草野心平の思想は、日本国内にとどまらず、国際的にも評価されてきました。彼の詩や哲学は、海外の読者にとっても魅力的であり、特に自然や人間関係に対する洞察は多くの文化に共鳴しています。草野の作品は、多言語に翻訳され、多くの国の文学者や思想家たちに影響を与えています。

また、草野の作品には、日本文化の独自性や普遍性が見て取れるため、国際的な文学の中での日本の位置を確立する一助ともなっています。彼の言葉は、異なる文化間の架け橋を築く役割を果たし、多様な視点からの理解を深めるきっかけとなっているのです。

6. 結論

6.1 洞察力の重要性

草野心平の哲学における洞察力は、彼自身の生涯や作品において中心的なテーマであり、私たちが日常生活をより豊かにするための重要な資質です。彼が提唱する洞察力は、単なる知識の蓄積にとどまらず、日常の中に潜む美しさや真実を見出すための鍵となります。私たちもまた、草野のように自然や他者に対して敏感な視点を持ち、より充実した人生を送ることができるのです。

6.2 草野心平の思想の未来への示唆

草野の思想は今日においても relevant であり、私たちの生き方や考え方に重要な示唆を与えています。特に環境問題や人間関係の複雑化が進む現代において、草野の洞察力や自然との共生を重視する視点は、私たちが直面する課題への解決の糸口となるでしょう。彼の思想を再評価することで、私たちはより良い未来を築くためのヒントを得ることができます。

6.3 日本文化への持続的な影響

最後に、草野心平の思想は、日本文化に持続的な影響を与え続けています。彼の自然観や洞察力に対する考え方は、文学だけでなく、教育や社会問題においても重要な役割を果たし、多くの人々にインスピレーションを与えています。草野の遺産は、これからも次世代へと引き継がれ、日本の文化や思考に深く根付いていくことでしょう。

このように、草野心平の洞察力と思想は、私たちの文化や哲学を豊かにし、未来への道しるべとなっています。彼の思想から学ぶことで、私たちはより多くの理解を持ち、自己と異なるものとの関係を深めることができるのです。