中国の民間伝承と方言の魅力的な世界には、豊かなユーモアと多様な表現技法が息づいています。中国は広大な国であり、地域ごとに異なる文化や風習が存在します。その中でも、民間伝承は特に地域文化の重要な一部とされています。民間伝承には、昔から語り継がれている物語や伝説、言い伝え、習俗などが含まれます。このような民間伝承と地域の方言が組み合わさることで、独自のユーモアや生活感が引き出されるのです。本稿では、中国の民間伝承と方言に見られるユーモアについて、具体的な事例を交えながら探っていきます。

1. 民間伝承とは何か

1.1 民間伝承の定義

民間伝承とは、特定の地域や民族において語り継がれてきた物語や習慣のことを指します。これには神話や伝説、民謡、物語、言い回しなどが含まれ、一般的には口伝えで伝承されてきました。こうした伝承は、その地域の人々の価値観や文化、習俗を反映しており、個々の民間伝承は地域ごとに独自の特色を持っています。これにより、同じ話でも地域によって異なる解釈や表現がされることが多いです。

中国における民間伝承は、数千年の歴史を持つとされ、多くの地域で特有の神話や英雄物語が存在します。例えば、山西省の「三晋文化」には、数多くの民話や伝説があり、その中にはコミカルな要素が取り入れられていることが多く、地域の人々に愛されています。こうした民間伝承は、地域の文化的アイデンティティを形成する重要な要素となっています。

1.2 中国の民間伝承の種類

中国の民間伝承には、さまざまな種類があります。その中でも有名なのは、歴史的な人物や出来事を題材にした伝説、特定の地域にまつわる神話、芸能としての民謡などです。例えば、「白蛇伝説」は多くの地域で語り継がれており、そのストーリーには愛と悲劇が描かれています。一方、漁師や農民が語る民話には、生活の知恵や教訓が込められています。

さらに、季節行事に関連した民間伝承も多く存在します。たとえば、中国の春節(旧正月)に関する伝説や習慣は、地域によって異なり、その中にはユーモアが含まれることもあります。特に、「年」や「鬼」にまつわる伝説は、家族の団結や幸福を願う内容が多く、ユーモラスな表現がしばしば見られます。

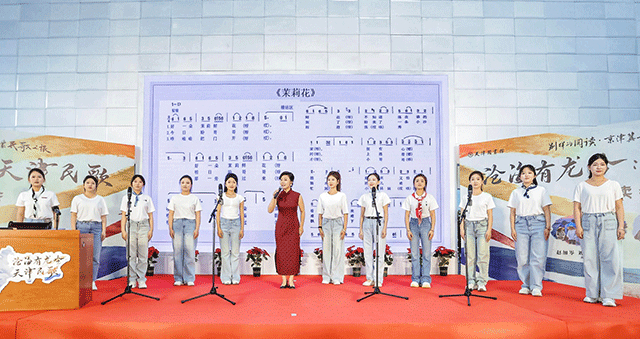

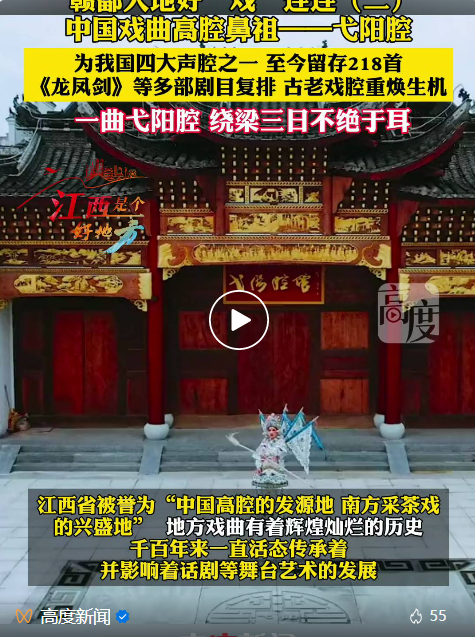

また、民間伝承は、単に語り継がれるだけでなく、演劇や舞踏、音楽などの形で地域社会に根付いています。このように、民間伝承は文化を超えて受け継がれ、世代を超えて生き続けるものなのです。

2. 中国の方言の特徴

2.1 方言の多様性

中国は広大な国土を有し、多くの民族が共存しています。そのため、中国国内には多種多様な方言が存在します。普通話(標準語)は全国的に使われていますが、地域ごとの方言は依然として根強い人気を持ちます。例えば、広東語、上海語、福建語などは、その地域の特性や文化を色濃く映し出しています。

方言は、言語学的には同じ中国語の一部ではあるものの、語彙や発音、文法において大きな違いがあります。特に、同じ中国語でも発音が異なることで意味が変わったり、全く異なる言葉になることもあります。これが中国の方言の面白いところであり、聞き手を楽しませる要素でもあります。

さらに、方言はその地域の人々のアイデンティティを強める役割も果たしています。例えば、地方の祭りや行事で使われる方言は、地域コミュニティの結束を高める重要な要素となります。このように、方言は単なるコミュニケーションの手段ではなく、文化の表れでもあるのです。

2.2 地域別の方言の違い

中国国内には、北方方言と南方方言、さらには西北方言など、大きく分けると3つのグループがあります。北方方言は主に普通話の基となる言語が多く、比較的理解しやすいとされています。一方、南方方言は音が豊かで、声調も複雑なため、初心者には難易度が高く感じられることが多いです。

例えば、広東語では「嫲嫲(マーマ)」(おばあさん)という表現があり、耳なじみのある発音とは全く異なる印象を与えます。このような独特の表現や語彙が、地方の人々に親しみを持たせ、方言に対する愛着を生む要因となります。

また、地域ごとに方言に含まれるユーモアの表現も異なります。方言によっては、特定の語彙やフレーズが他の方言では全く異なる意味を持つことがあります。こうした違いがユーモアや遊び心を生み出し、言葉遊びやしゃれの中に地域特色が色濃く表れます。方言の違いによって生まれる笑いやコミュニケーションは、地域の文化をより一層深めることにつながります。

3. 方言におけるユーモアの表現技法

3.1 言葉遊び(言い換え、しゃれ)

中国の方言には、言葉遊びやしゃれを通じて表現されるユーモアが豊富に存在します。言葉の響きや意味を巧みに利用した言語遊戯は、会話を一層楽しいものにする要素です。例えば、北京語の「不怕(ブパ)」という言葉は、「ビビらない」という意味ですが、同音の「不飽(ブバオ)」と組み合わせることで、「腹が減ってもビビらない」といったようにユーモラスな解釈ができます。

このような言葉遊びは、特に地元の人々に親しまれており、一般的なコミュニケーションの中に自然に取り入れられています。家族や友人同士の会話の中で、こうしたしゃれが飛び交うことで、和やかな雰囲気が生まれます。特に年始の祝賀会など、特別な場面ではこのようなユーモアが重要な役割を果たします。

また、言葉遊びは、教育的な要素も持ち合わせています。例えば、子供たちが遊びの中で言葉の響きを楽しむことで、自らの言語能力を向上させる効果があるのです。地域の方言特有の言葉遊びが浸透することで、その方言を使う人口の言語スキルが育まれるのです。

3.2 独特な比喩表現

方言におけるユーモアは、比喩表現を通じても現れます。中国の多くの方言では、比喩を使った表現が日常的に行われており、これが一種のユーモアを生む源泉となっています。例えば、広東語の「豕(シ)跳(ティウ)ぴん」という言い回しで、「豚が飛ぶ」という意味ですが、これは「無理がある」という表現として使われ、日常の中での困難な状況を笑いに変えるための便利な言葉です。

また、地域独自の生き物や日常の素材を使った比喩もユーモアの要素となります。例えば、四川語では「鍋(グオ)に入った魚(ユ)」(意訳:捕まって逃げられない状況)を使い、困難な状況をコミカルに語ることがあります。このような言い回しは、聞く人に親しさを感じさせ、同時に笑いを誘う効果を持っています。

こうした独特な比喩表現は、地域文化や生活習慣を色濃く反映しています。聞き手に対して地域の特性を伝えつつ、笑いを通じて個人の感情を和らげる役割も果たしているのです。このように、比喩は単なる言葉の選択ではなく、コミュニケーションの中での重要な要素となっています。

4. 民間伝承に見られるユーモアの具体例

4.1 有名な民話や伝説のユーモア

中国の民間伝承には、多くの有名な民話や伝説があります。これらの物語は単に教訓を伝えるだけでなく、ユーモアの要素を巧みに組み込んでいます。例えば、「牛郎織女」の伝説は、愛と別れの物語として広く知られていますが、実はその中にも多くの風刺的な要素が含まれています。お互いの親が交渉を試みる場面など、甘さと苦さが同時に描かれ、これが聞き手にとっての楽しみとなっています。

さらに、民間伝承の中には、地域にちなんだコメディックなキャラクターも登場します。たとえば、山西省の民話に登場する「山妖」は、しばしば人々を驚かせる存在として描かれていますが、そのユーモラスな行動が物語に緊張感を加えつつ、笑いも提供します。このようなキャラクターは、地域特有の文化を象徴するとともに、民間伝承をより親しみやすいものにしています。

このような有名な民話は、地域住民にとって大切な文化資源であり、伝承がなされることで世代間のつながりが感じられます。民話の中に登場するユーモアは、地域の人々の生活や考え方を浮き彫りにし、聞く人に懐かしさや親近感を呼び起こします。

4.2 風刺的な要素を持つ民間伝承

民間伝承には、単純な物語に留まらず、社会問題や人間関係に対する風刺的な要素がしばしば見られます。中国のある伝説では、貧しい青年が裕福な商人を騙して財を得るストーリーが描かれています。このような物語は、社会に対する批判や、既存の権力構造に対する風刺を示しており、聞き手に笑顔をもたらすと同時に考えさせる深いメッセージを持っています。

特に、昔話の中には、愚かさや無能さを描いたキャラクターを通じて社会の矛盾を浮き彫りにするものが多くあります。こうしたキャラクターは、ユーモラスな行動を通じて教訓を与え、聞き手は笑いながらも深い思索を促されます。このような風刺的要素は、民間伝承が持つ文化的な重みや知恵を形作る一助となっています。

また、これらの風刺的な民間伝承は、地域の社会情勢や歴史の影響を受けていることが多いです。たとえば、ある地域の伝説において、農民の苦境が描かれることがあれば、それはその時代の社会的背景を反映したものであり、地域の人々にとって重要な歴史的資料となるのです。このような伝承を通じて、聞き手は楽しみながらも学ぶことができ、地域文化を深く理解する手助けとなります。

5. ユーモアが地域文化に与える影響

5.1 地域アイデンティティの形成

方言に含まれるユーモアや民間伝承の要素は、地域アイデンティティの形成に大きく貢献しています。特に、地域特有の言葉遊びやユーモラスな表現は、地元の人々にとって誇りや親しみを感じさせる重要な要素です。例えば、山東省の方言には、特有のコミカルな表現が数多く存在し、地元の人々はそれを使うことで地域の結束感を高めています。

また、民間伝承におけるユーモアは、地域の歴史や風習を伝える法的な役割を果たしています。地域の伝説や物語が持つユーモアは、その土地の文化や特色を形作る重要な要素となり、次世代に受け継がれる際には地域のアイデンティティの一部として機能します。こうした地域文化の継承は、地元の人々が自らのルーツを意識し、誇りを持つことにつながります。

さらに、方言の中のユーモアは、地域に住む人々の感情や価値観を示す工具でもあります。ユーモアを通じて語られる民間伝承や言葉遊びは、地域の人々の心に深く根付いており、その文化的背景を理解する手助けとなります。このように、ユーモアが地域アイデンティティを形成する重要な要素であることは明白です。

5.2 文化的交流の一環としてのユーモア

ユーモアは、単に地域文化の一部であるだけでなく、他の文化と交流する手段でもあります。中国各地の方言や民間伝承に見られるユーモアは、他の地域の文化と接触することで、互いの理解を深める役割を果たします。例えば、異なる地域文化の人々が集まる祭りや行事において、互いの言葉や表現を楽しむことで、新たな友情や理解が生まれます。

また、民間伝承の中には、他の文化との融合を図ったものもあります。著名な物語や伝説が地域を超えて広がる中で、ユーモアの要素が新しい文化的解釈を生むことが多いです。これにより、地域文化が他の文化と結びつき、新たな形態を生み出すことができるのです。例えば、四川省の伝説が広東に伝わる際に、独特のユーモアが付加されることで、双方の文化が豊かになります。

さらに、こうした文化的交流の中で、方言や民間伝承に見られるユーモアが、笑いを通じて人々をつなげる要素となることがよくあります。異なる背景を持つ人々が、共通の笑いを分かち合うことで、一体感を育むことができます。したがって、ユーモアは文化交流における潤滑油の役割を果たし、様々な文化が共存するための架け橋となります。

6. まとめ

6.1 民間伝承と方言の関係性

民間伝承と方言は、地域文化を形成する上で切っても切り離せない関係にあります。民間伝承は地域の歴史や価値観を反映し、方言はその文化を語る言葉として機能します。そのため、方言の中に見られるユーモアや言葉遊びは、民間伝承をより魅力的にし、地域のアイデンティティを深める重要な要素となります。

また、民間伝承に描かれるストーリーやキャラクターは方言を通じて語られることで、地域の人々が共有する文化的な資源となります。このように、民間伝承と方言は互いに補完し合いながら、地域文化を豊かにするのです。方言に含まれるユーモアは、単なる笑いの要素ではなく、地域文化の深い理解を促すものでもあります。

6.2 今後の研究課題

今後の研究においては、民間伝承と方言のユーモアをあらゆる角度から探求する重要性が増しています。特に、近年では都市化やグローバル化が進み、地域文化の変容が見られる中で、民間伝承や方言がどのように変わっていくのかを探ることは大変意味のある仮説です。これを通じて、地域文化が持つ多様性や独自性を一層評価することができるでしょう。

また、他地域文化との比較研究を進めることで、ユーモアの持つ普遍的な特性や文化特有の側面を明らかにすることができるかもしれません。具体的には、民間伝承のユーモアが機能する社会的背景や、方言における言葉遊びの文化的意義を深く掘り下げる必要があります。これにより、中国の豊かな文化をより多面的に理解し、他文化との交流を図るための基盤を固めることが期待されます。

最後に、民間伝承と方言に見られるユーモアは、中国文化が持つ重要な側面であり、その探求は地域文化の継承や発展に寄与するものとなります。ユーモアを通じて人々がつながり、文化的な理解を深めることで、新たな価値が創造され続けることを願ってやみません。