中国の食文化は非常に豊かで多様性に富んでいるため、食事のマナーと礼儀作法には多くの重要な要素が存在します。本記事では、中国の食事における文化的背景や地域ごとの違い、テーブルセッティングや食事中のマナー、さらには特別な場面での食事のエチケットについて詳しく解説します。食事は単なる栄養を摂取する場ではなく、社会的なコミュニケーションや文化を体験する重要な場でもあります。特に中国では、食事に関するマナーが大切にされているため、これを理解することは文化交流の一環として非常に重要です。

1. 中国の食文化の概要

1.1 食文化の歴史的背景

中国の食文化は数千年の歴史を持ち、その中で様々な変遷を経て現在の形になっています。古代中国の食事は自然と密接に関連しており、農業の発展と共に食材の多様性も増しました。特に、中国の陰陽五行思想は料理の調理法や食材の選択に影響を与え、健康と味のバランスを重視するようになりました。

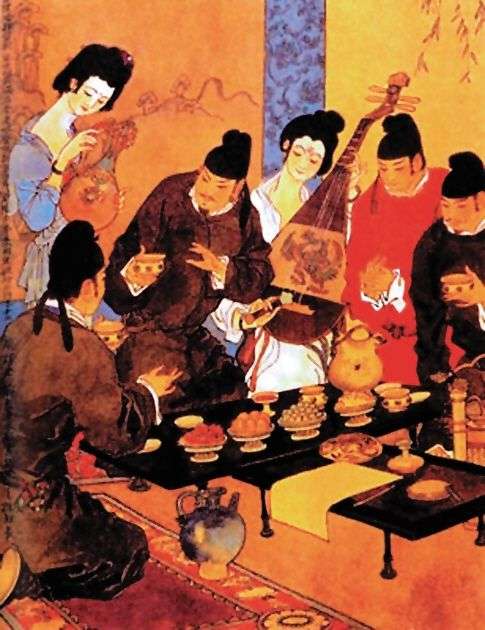

歴史的には、各王朝の影響も食文化に色濃く反映されています。例えば、唐代にはシルクロードを通じて中東やヨーロッパから新しい食材や料理法が導入され、多様な料理が誕生しました。このように、中国の食文化は外部からの影響を受けつつ、独自の進化を遂げてきたのです。

1.2 地域ごとの食文化の違い

中国は広大な国土を有し、地域ごとに気候や風土が異なるため、食文化にも大きな違いがあります。一般的には、北方と南方で食材や料理法が異なり、北方は小麦を主食とするのに対し、南方は米を主食としています。また、南方は甘めの味付けが好まれる一方、北方は塩味や辛味を重視する傾向があります。

具体的には、四川料理はスパイシーで香辛料が豊富である一方、広東料理は新鮮な海鮮を重視し、あっさりした味付けが特徴です。このような地域ごとの特色を理解することは、中国料理を楽しむためには欠かせません。

2. 食事の準備とテーブルセッティング

2.1 食器の種類と使い方

中国の食事には多様な食器が使用されますが、代表的なものは「碗(わん)」や「皿(さら)」、そして「箸(はし)」です。特に箸は、食事の際には欠かせないもので、握り方や使い方にもマナーがあります。箸を持つ手は基本的には右手ですが、左手を使うこともあるので、その際のマナーも知っておくとよいでしょう。

また、食器の種類によっても使い方が異なります。たとえば、スープを飲む際にはスプーンを使用しますが、その際も丼の中にスプーンを突き刺さないように気をつけるべきです。このように、食器の使い方一つにしても、細かなマナーが求められます。

2.2 正しいテーブルセッティングの方法

テーブルセッティングは中国の食事文化においてとても重要です。食卓の中央には料理を盛り付ける大皿を配置し、その周りに個々の碗を置くのが一般的です。家庭や正式な場によって微妙に異なりますが、主に大皿から自分の碗に料理を取り分けるスタイルが基本です。

また、食器は洗練された美しいものが好まれる傾向があり、特に白い陶器は清潔感があり人気です。色とりどりの料理が並ぶことで視覚的にも楽しませてくれるため、セッティングにも工夫が必要です。きれいに整ったテーブルセッティングは、食事をさらに楽しいものにしてくれます。

3. 食事中のマナー

3.1 食事の開始と終わりの挨拶

中国では食事の始まりと終わりに挨拶をすることが大切です。特に、食事が始まる前には「いただきます」というように手を合わせて感謝の気持ちを表すことで、食べ物を提供してくれた人々への感謝を示します。また、食事が終わった後は「ごちそうさまでした」とこちらも感謝の意を示します。この挨拶は、食事を共にした人々との関係を深める大切な一歩です。

その際、食事をする前に本格的に手を洗い、テーブルで飲み物を注ぐこともマナーの一つとされています。特にゲストが参加している場合、ホストが飲み物を注ぎながら会話を進めていくことが、ホスピタリティを示す行為となります。

3.2 肘をつかない、食器の持ち方

食事中のマナーとして、肘をつかないことが非常に重要です。肘をつくことで、他の人に不快感を与えることがあります。また、食器の持ち方にも注意が必要です。箸は中指で支えるのが基本で、食器や碗は必ず持ち上げて食べることが求められます。皿や碗の周辺をつかむことは、一般的には失礼にあたります。

さらに、口を閉じて音を立てずに食べることも心掛けましょう。音を立てずに食べることで、周囲の人々に不快感を与えることなく、より洗練された印象を与えることができます。

3.3 食べ物を残さないことの重要性

中国では、食事を残すことは良くないとされています。「残す」という行為は、食材や料理を作った人への侮辱のように受け取られることがあります。そのため、事前に自分が食べられる量を考え、無理のない範囲で料理を取ることが大切です。もし量が多すぎた場合には、残った料理を持ち帰ることも許容されています。

また、知人や友人との食事の場では、互いに料理を分け合う習慣があり、これは絆を深める良い機会となります。このような文化を理解することで、食事を通じたコミュニケーションの楽しさを実感することができるでしょう。

4. 食事の礼儀作法

4.1 ホストとゲストの役割

中国の食事文化におけるホストとゲストの役割は非常に重要です。ホストは食事の準備をし、ゲストをもてなす責任があります。特に、ホストは料理の説明や料理の提供を通じて、ゲストが快適に食事を楽しめるように務めます。ホストがゲストを大切にすることで、より良い関係を築くことができます。

一方、ゲストはホストのもてなしに感謝し、礼儀正しく振る舞うことが求められます。ゲストは食事を楽しむことはもちろん、食べ物を残さない、感謝の意を示すことがマナーとされています。お互いの役割を理解することが、スムーズな食事を楽しむために不可欠です。

4.2 グループでの食事のマナー

グループで食事を楽しむ際のマナーも大切です。特に大きなテーブルでの食事では、全員が食事を楽しめるよう、均等に料理を分けることが求められます。料理を取り分ける際には、必ず清潔な箸を使い、他の人に対して気を配ることが重要です。

また、料理を取る順番も考慮する必要があります。一番最初に好きな料理を取り、他の人と話しながらお互いに興味を持った料理を取り合う形が理想的です。こうしたコミュニケーションを通じて、グループ全体が一体感を感じることができます。

4.3 礼を示すための贈り物の習慣

食事に招かれた際には、ホストへの感謝の気持ちを込めて小さな贈り物を持参するのが一般的です。特にフルーツやお菓子など、食べ物を贈ることはとても有効です。また、贈り物は豪華である必要はなく、気持ちが込められたものであれば十分です。

さらに、食事を終えた後にも小さな贈り物を持参して、再度ホストに感謝の意を示すのが理想的です。このような礼を重んじる習慣を理解することは、中国文化を知る上で非常に重要なポイントです。

5. 特別な場面での食事マナー

5.1 結婚式や祝賀会での食事

結婚式や祝賀会での食事は、中国文化において特別な意味を持ちます。このような場では、特別な料理が用意され、豊富なメニューが楽しめることが多いです。結婚式では、一般的に大皿料理が供されますが、各テーブルには多種多様な料理が用意されることが多いです。

このような特別な場では、ホストが飲み物を注ぎ続けることが求められ、ゲストは心地よく食事を楽しむことができます。また、「乾杯」の文化も重要で、乾杯の際には全員でグラスを合わせることが礼儀となります。

5.2 ビジネス会食での注意点

ビジネス会食は、商談の場だけでなく、相手との信頼関係を築く大切な場でもあります。ビジネス会食では、必ずマナーを守ることが求められ、お互いに尊重する態度を大切にする必要があります。特に、上司や取引先がいる場合、自分よりも年長者や地位の高い方に対する敬意を示すことが重要です。

また、会食中は会話を続け、良好な関係を築くことが期待されます。相手の文化や習慣を理解し、適切なトピックを選んで会話を進めることが求められます。そして、会食の終了後には必ず感謝の意を示し、次回の約束をすることがビジネスでの礼儀となります。

5.3 祭りや伝統行事における食事の習慣

中国には、多くの祭りや伝統行事があり、それぞれに特有の食文化が存在します。たとえば、春節(旧正月)には、特別な料理として餃子や魚が食べられます。これらの料理は豊かさや幸運を象徴しており、家族が集まる大切な場で共に食べることが大切です。

また、中秋節には月餅を食べることが習慣化しています。家族や友人と一緒に月餅を食べながら、団らんの時間を楽しむことがこの祝日ならではの魅力です。このように、伝統行事における食事は、単なる食の楽しみだけでなく、文化や絆を深める大切な時間でもあります。

6. 食事のマナーに関するよくある誤解

6.1 誤解されやすいマナー

中国の食事文化には、さまざまな誤解が存在します。例えば、箸を突き刺して食べることが許されていると考えている人もいますが、これは非常に失礼な行為とされています。また、料理を大皿から直接食べる際、スプーンを使うことが許されていると錯覚することもありますが、箸を使うことが基本です。

また、飲み物をグラスに注ぐ場面でも、特に注意が必要です。自分の杯には注がないようにし、他人のグラスに向かって注ぐ様子が求められます。こうした誤解を解消することで、中国の食文化をより深く理解する手助けとなります。

6.2 文化の違いへの理解を深めるために

異文化に触れる中で、様々な食事マナーの違いを理解しておくことは非常に重要です。例えば、日本では静かに食事を楽しむことが美徳とされていますが、中国では賑やかに食べることが一般的です。このため、食事を通じて異なる文化の視点を学ぶ機会も多くあります。

また、友人や同僚と食事を共にすることで、異なる文化に対する理解が深まり、友好関係を築くことにも繋がります。文化の違いを尊重し、学び合う姿勢を持つことが、円滑なコミュニケーションを生む鍵です。

7. まとめ

7.1 食事のマナーが持つ意義

中国の食事マナーは、単なるルールや作法だけではなく、人間関係や信頼の絆を深めるための重要な要素です。食事を通じて相手への敬意を示し、感謝を表すことは、良好な関係を築くためには欠かせません。食事は社交の場でもあり、この場でのマナーを守ることで、より一層の理解と交流が進むことでしょう。

7.2 日本との比較と文化交流の重要性

中国と日本の食文化には多くの共通点と相違点があるため、両国の食事マナーを比較することは非常に興味深いです。日本では静かに食事を楽しむことが好まれる一方、中国では食事を共に楽しむことが重要視されています。このような違いを理解することで、文化交流がより円滑になり、相互理解を深めることができます。

最後に、食事のマナーや礼儀作法は、文化を理解するための重要な要素です。異文化間の交流を深めるためには、互いに学び、マナーを尊重し合うことが欠かせません。中国の食文化を通じて、多様な価値観を知り、理解を深めることは、私たちの生活をより豊かにしてくれるでしょう。