中国の料理文化は非常に豊かで多様性に富んでいます。その中でも中華料理は、数千年の歴史を持ち、地域ごとの特色や様々な調理法が存在しています。この記事では、中華料理の基本的な特徴と調理法について、詳しくご紹介します。

1. 中華料理の概要

1.1 中華料理の歴史

中華料理の起源は、中国の古代文明に遡ります。紀元前2000年頃から、農業が発展し、食材の多様性が増していきました。その後、漢王朝時代(206 BC – 220 AD)には、様々な調理法が確立され、宴会文化が栄えました。この時期、中国全土に食材や料理法が広まるとともに、地方ごとの特色が強くなりました。唐王朝や宋王朝の時代には、貴族や商人たちの間で食文化がさらに発展し、多くの料理専門書が書かれました。

地域別に見ても、広東料理、四川料理、山東料理、江浙料理など、それぞれ独自の特徴があります。広東料理は新鮮な海鮮を使い、あっさりとした味付けが特徴です。一方、四川料理は辛さと香りが際立ち、多彩な香辛料が使われます。こうした地域の違いが、今もなお中華料理の奥深さを生んでいるのです。

近代に入ると、食材の輸入が増え、国外でも中華料理が広まりました。アメリカでは中華料理が大衆的な存在となり、オリジナルの中華料理とは異なるアメリカ式の中華料理も誕生しました。しかし、根本には中国の伝統的な料理があるため、隣国の料理とも相まって、独特の進化を遂げています。

1.2 地域別の料理スタイル

中華料理は地域によって味やスタイルが大きく異なります。北部に位置する山東料理や北京料理は、小麦の料理が主体です。特に餃子や揚げパンなどは非常に人気があります。対して、南部の広東料理や福州料理では、米を主食とし、新鮮な海鮮や野菜をふんだんに使います。中華圏内でも、各地域の風俗や気候、地理的条件が料理に色濃く反映されています。

四川料理は、その激しい辛さと豊かな香りが特徴で、多くの香辛料が使用されています。バンバンジー(鶏肉のピーナッツソース和え)などの料理は、その香ばしさと比類のないスパイシーさで知られています。また、湖南料理も辛さが際立っており、油分が豊富で、食欲をそそる風味が魅力です。

そして、料理の技術やスタイルにも地域差があり、例えば、南部の地域では蒸し料理が多く利用されるのに対し、北部では炒め料理が主流です。各地域の特色を把握することで、中華料理全体の理解が深まります。

2. 中華料理の基本的な特徴

2.1 味のバランス

中華料理の特徴は、何と言ってもその味のバランスです。甘み、辛さ、酸味、塩味、苦味の五味を調和させることが重視されています。例えば、麻婆豆腐はしっかりとした辛味の中に、豆腐の柔らかさと旨味が重なり合い、食べる人に豊かな満足感を与えます。このように、異なる味の要素を組み合わせることで、単なる料理を超えた美味しさが生み出されます。

また、調味料の使い方も重要で、香りや風味を引き出すために、醤油や酢、砂糖、香辛料が巧みに使われます。例えば、酢豚は、甘酸っぱい味わいが特徴で、豚肉の旨味を引き立てる絶妙なバランスが求められます。調味料が料理に与える影響は大きく、選択次第で同じ食材でもまったく違った料理になることもあります。

最後に、食材の組み合わせも味のバランスを保つ重要な要素です。野菜や肉、魚を用いた調理法において、それぞれの食材の特性を生かしつつ、全体の調和を重視することが求められます。このような細かな配慮が、中華料理特有の魅力を生んでいるのです。

2.2 食材の多様性

中華料理のもう一つの魅力は、使用される食材の多様性です。中国は広大な土地を持ち、地域によって栽培される作物が異なります。北部では小麦が主流で、南部では米が主食として重宝されます。更に、山や海に囲まれた中国は、豊富な海鮮や野菜、肉類が簡単に手に入ります。この種種の食材がそれぞれの料理に融和し、豊かな味わいを創り出します。

特に、中華料理では鮮度が重要視されます。新鮮な海鮮や地元の農産物を使うことで、料理の品質が大きく変わります。例えば、広東料理の「点心」は新鮮な素材を使った蒸し料理や揚げ物のセレクションで、食材の爽やかな味をしっかり引き出しています。また、地方特有の香草やスパイスも多く、新しい風味の組み合わせが探求されています。

さらに、季節ごとの食材の変化も中華料理の魅力の一つです。春にはふきのとうや若竹が、夏にはトマトやキュウリ、秋には栗やきのこ、冬には根菜類が主役になります。このように、旬の食材を取り入れることで、料理はより豊かになり、健康にも配慮されています。

2.3 調味料の重要性

中華料理で欠かせないのが、調味料の巧みな使い方です。中国には数千種類の調味料がありますが、その中でも特に用いられるのは、醤油、酢、豆板醤、甜面醤、五香粉などです。各調味料には、それぞれ独自の特徴と風味があり、料理の味を引き立てる役割を果たします。

例えば、四川料理の定番である「麻辣鍋」では、豆板醤や花椒が使われ、その辛さと痺れが絶妙にスープに溶け込みます。一方、広東料理では、あっさりとした醤油が好まれ、食材の持つ本来の味を最大限に引き出します。このように、調味料の選択が料理の印象を大きく左右します。

また、調味料の使い方には地域ごとの特色が反映されています。北部の料理は比較的塩分が強めで、冬の寒さに対応するための工夫がされています。南部は軽やかで甘酸っぱい味付けが多く、魚介類や野菜が生かされています。調味料の選び方や使い方によって、同じ食材でも全く異なる料理に変化することが、中華料理の奥深さと言えるでしょう。

3. 中華料理の主要な調理法

3.1 炒める(チャオ)

炒め物は中華料理の基本的な調理法の一つで、強火で短時間に食材を調理することが特徴です。ワokという特別な鍋を使って、油を熱し、食材を一気に炒めることで、食材の旨味を閉じ込め、香ばしさを引き出します。例えば、「牛肉炒め」では、牛肉を高温でさっと炒めることで肉の柔らかさと風味を保つことができます。

炒める際には、具材の切り方や火加減も重要です。食材同士が均一に火が通るように、薄切りや細切りにすることが求められます。また、調味料も同時に加えることで、風味を一気に引き出すことができます。炒め物は手軽で時短ができるため、家庭でも日常的に作られる料理です。

多くの中華料理に共通するのは、炒め物の際に生じる香ばしい香りです。この香りは、食欲をそそり、食卓に彩りを加えます。炒め物は見た目にも美しく仕上げることができ、多くの五色の野菜や肉を使うことで、目でも楽しめる一品となります。

3.2 煮る(シュ)

煮る技術は、時間をかけて食材の旨味を引き出す調理法です。煮物は、特にスープや汁物に多用され、じっくりと炊き込むことで材料が持つ本来の味が引き立てられます。例えば、「老火鍋」という料理では、たっぷりの食材をじっくりと煮込み、時間をかけてスープに旨味が溶け込んでいきます。

また、煮物は、家庭料理としても広く愛されています。特に中華の「八宝菜」のように、様々な食材を一緒に煮込むことで、栄養価の高い一皿が簡単に作れます。さらに、家庭によって異なる調味料のバリエーションがあるため、各家庭の味を楽しむこともあります。

煮ると同時に、骨や肉から出るゼラチン質がスープに加わることで、コクのある深い味わいが作られます。このため、煮込む時間帯によって料理の守り固さや味わいが大きく変わるため、調理の腕前が問われます。

3.3 蒸す(ジ)

蒸す技術は、中華料理において非常に重要な調理法の一つです。特に海鮮や肉、野菜を蒸すことで、食材本来の旨味や栄養素を保ちながら仕上げることができます。広東料理の「点心」はその代表例で、軽やかで柔らかい皮に包まれた具材を蒸し上げ、ふわっとした口当たりが特徴です。

蒸し料理では、水蒸気を使ってじっくりと加熱を行うため、油分が少なく、ヘルシーに仕上がるのも魅力の一つです。特に、魚や鶏肉を蒸した料理は、シンプルで素材の味を存分に引き出すことができるため、多くの家庭で楽しまれています。

また、蒸し器や蒸籠(せいろ)を使った盛り付けも、中華料理ならではの姿です。多くの料理が一度に蒸され、食材の色合いや香りが調和して楽しめます。見た目が美しく、食べる楽しさを演出します。

3.4 揚げる(ジュ)

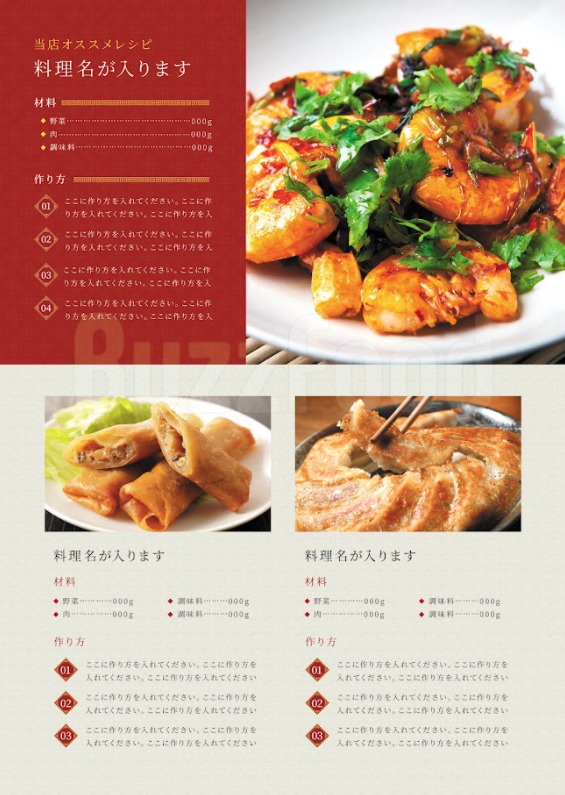

揚げ物は、中華料理のもう一つの重要な調理法で、外はカリッと、中はジューシーに仕上げることが求められます。揚げ物は肉、魚、野菜など、さまざまな食材に応用でき、特に「春巻き」や「エビチリ」などが人気です。揚げ物の魅力はその食感にあり、サクサクの衣と中の滋味が絶妙に組み合わさります。

揚げる技術には、温度管理が不可欠です。低すぎると油を吸いすぎ、高すぎると焦げやすくなります。適切な温度で揚げることで、カラッと仕上がる理想の揚げ物が完成します。また、衣の準備や、揚げた後の油切りも重要で、これによって食感が決まります。

揚げ物は、家庭でのパーティーや特別な日によく作られ、皆で楽しく食事を共有するシンボルとなることもあります。外はカリカリ、中はふんわりの揚げ物は、誰にも愛される料理として、中華料理の一端を担っています。

3.5 煙火調理

煙火調理(イーシー)は、大火力で瞬時に食材を調理するための技術で、その名の通り、煙が立ち上がるような火力で仕上げます。その際に生じる香ばしい香りと風味が、特徴的な一皿を生み出します。特に、赤肉のマリネや海鮮料理がこの技法で調理されることが多いです。

煙火調理では、短時間で食材を焼き上げるため、外側は香ばしく、中はジューシーに仕上がります。例えば、「干焼蝦」はエビを香ばしく焼き、その風味を際立たせます。短時間の調理で肉質が柔らかく仕上がるため、特別な技術が求められます。

この調理法は、特に中華圏以外でも人気が高まっており、最近では世界各地の料理スタイルに取り入れられることも増えてきています。煙火調理の刺激的な香りや味わいは、食べる人を引きつけ、重なり合う風味が料理の魅力を高めています。

4. 中華料理の盛り付けと食事のマナー

4.1 盛り付けの美しさ

中華料理において、盛り付けは極めて重要な要素の一つです。美しい盛り付けは、料理そのものの魅力を引き立て、食欲をそそることが求められます。色鮮やかな野菜や、具材の配置を工夫することで、目にも楽しむことができる料理に仕上げられます。

例えば、点心では、餡の色や具材の配置を考慮し、見た目に工夫が凝らされています。また、大皿でのシェアスタイルが一般的な中華料理では、色や形を考慮した盛り付けが食卓を華やかに演出します。料理のデザインが視覚的に心をくすぐるため、食事全体の体験が豊かになります。

さらに、旬の食材を用いた色鮮やかな盛り付けも中華料理の特徴です。各季節に合った食材を用いることで、視覚的にも季節感を楽しむことができ、料理を一層特別なものにします。このように、美しい盛り付けは味覚だけでなく、視覚や心にも訴える大切な要素です。

4.2 食事の順序とマナー

中華料理には、食事の際に身につけておくべきマナーがあります。一つは、料理をわけ合って食べるスタイルです。料理は基本的に大皿で提供され、テーブル全員でシェアして楽しむことが一般的です。食べる際は、各自の器に取り分けた後、食べ始めます。このスタイルは、コミュニケーションの一環であり、友人や家族と共に食事を楽しむことに重点を置いています。

また、食事中のマナーも重要です。お箸の扱いや、食べ方には気を配る必要があります。お箸を食材や料理に直接おいてしまうのは失礼とされ、必ず器に取り分けることが求められます。また、食べ終わった後に、箸をそのまま器の上に置くのはタブーとされ、専用の箸置きを使うのが良いとされています。

中華料理を楽しむ際は、料理の順序も考慮されます。通常、スープや前菜から始まり、メインディッシュへと進みます。デザートは最後に食べるようにし、こうした順序を守る所作が、中華料理の楽しみ方をより深めてくれます。

5. 中華料理の現代的なアプローチ

5.1 健康志向のメニュー

現在の中華料理界では、健康志向のメニューが注目されています。肥満や生活習慣病の予防を目的とした、カロリーコントロールや栄養素を考慮した料理が増加しています。例えば、油を控えめにした「バンバンチー」や、白米の代わりに全粒穀物を使用した丼物などがその例です。

さらに、旬の野菜や地元の食材を使用することで、栄養価を高める努力も行われています。新鮮な素材を取り入れた料理が、健康志向に応う形で進化している点は、多くの食事シーンで重要視されています。外食する際も、健康的でありながら美味しいを求める傾向が強く、中華料理もその流れに対応しています。

また、スーリー料理(低糖質)、グルテンフリーの食事など、新たなスタイルの中華料理も登場してきています。こうした現代的なアプローチは、さまざまな食ニーズに応えるため、一層広まっています。

5.2 フュージョン料理の台頭

最近、フュージョン料理が中華料理のスタイルにも登場します。伝統的な中華料理に西洋の要素を取り入れ、新しい味わいを生み出す試みが進んでいます。例えば、中華風タコスや、アジア風ハンバーガーのように、異なる文化を融合させた料理が次々と誕生しています。

こうしたフュージョン料理は、特に若い世代に人気があり、インスタグラムなどのSNSでも話題になります。新しいスタイルの中華料理が、美味しいだけでなく見た目にも楽しいことから、多くの人々に楽しむ機会を提供しています。また、国際的なイベントや料理コンペティションでも、フュージョン料理の人気は高まっています。

このような新しい動きが、中華料理の多様性をさらに広げ、従来の枠にとらわれない楽しみ方を提案しています。フュージョン料理は、その独自性から中華料理を、それを愛する人々にとって新たな発見と体験の源となっています。

5.3 世界中の中華料理の影響

中華料理はその独自のスタイルと風味から、世界中で愛されています。特にアメリカやヨーロッパでは、中華料理が非常に普及し、その影響を受けた料理のスタイルも増えています。アメリカの中華料理は、地元の食材や taste に合わせたアレンジが用いられ、一般的に甘さが強調されています。

一方、越南料理やタイ料理にも中華料理の影響が見受けられます。中華文化が各国に伝わることで、中国由来の料理が現地の味付けやスタイルと融合され、新しい料理が誕生しました。この料理を通じた文化交流は、グローバルな食文化の発展に寄与しているのです。

また、中華料理の技術や味付けは、他の地域のシェフにインスピレーションを与え、新たなスタイルを生み出すきっかけともなっています。食材や調理法の多様性から、世界中の料理人たちが中華料理の要素を取り入れ、革新を続けています。

終わりに

中華料理は、その長い歴史や食材の多様性、調理技術の巧妙さから、世界中で愛される料理となっています。地域ごとの特色や、盛り付けの美しさ、食事のマナーに至るまで、多くの要素が一体となって中華料理の豊かさを形成しています。現代においても、その伝統を大切にしながら、新たな試みやアプローチが続けられています。これからも、中華料理は進化し続け、多くの人々に喜ばれることでしょう。