中国は広大な国で、地域ごとに異なる食文化が息づいています。各地の気候、風土、人々の歴史や生活習慣が、そこで育まれた料理や食事のスタイルに影響を与えているのです。本記事では、中国の地域ごとの食文化の違いについて詳しく見ていきます。

1. 中国の食文化の基本概念

1.1 食文化とは何か

食文化とは、食品や料理を通じて表現される文化のことです。これは単に料理のレシピや食材に留まらず、食事を通じたコミュニケーションや、家族や地域社会での絆を深める手段でもあります。中国では、食事は人々が集まる場であり、親密さや絆を大切にする文化の重要な一部です。

食文化は、地域の特性や歴史的背景によって多様性があります。たとえば、北部は小麦を主成分にした料理が好まれ、南部では米が中心となります。こうした違いは、地理的要因や農業の発展に影響されているのです。

1.2 食文化の重要性

中国の食文化は、単なる栄養源を超えて、社会的・文化的な意義を持っています。食事は家庭の団欒を促進し、友人や同僚とのつながりを深める機会を提供します。特に、祝祭や特別な行事には、特別な料理が欠かせません。これにより、文化的アイデンティティが表現されるのです。

さらに、料理の背後にある故事や伝説は、食文化をさらに豊かにします。たとえば、春節に食べる餃子には、金銭的な繁栄を象徴する意味が込められています。このように、食は中国人の生活の中心に位置し、日常生活における重要な要素となっています。

2. 中国の地域分類

2.1 東部地域(江南、華北)

中国の東部地域は、江南と華北に分かれます。この地域は経済が発展しており、文化的にも豊かです。江南地方は、温暖な気候と豊富な水資源のおかげで、米や野菜が豊富に生産されます。そのため、江南料理は新鮮でヘルシーな食材を使用したものが多いです。有名な料理には、南京の「塩水鶏」や杭州の「西湖醋魚」があります。

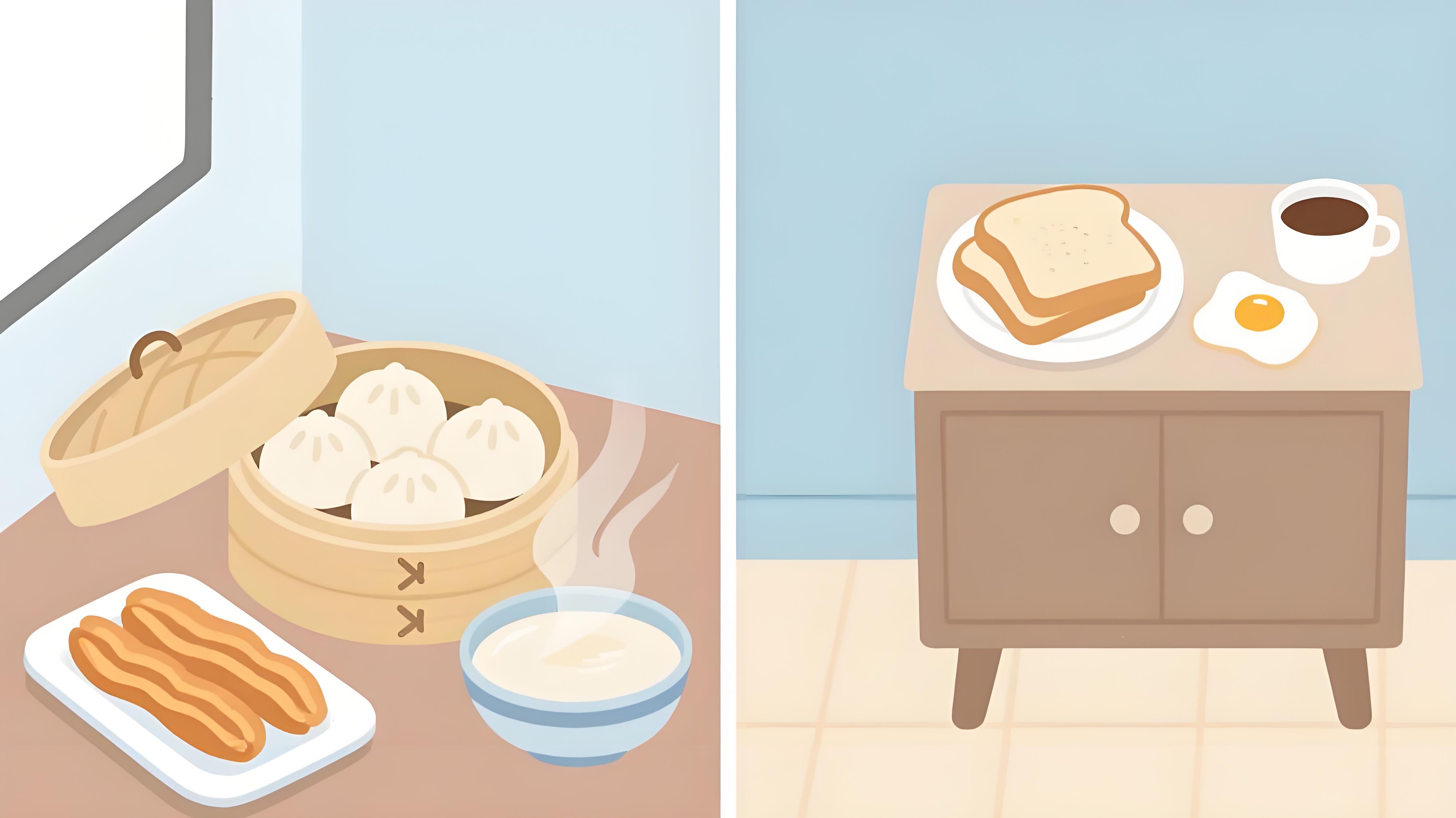

一方、華北地方は主に小麦が生産され、小麦粉を使った料理が多いです。代表的な料理には、多様なスタイルの「饅頭」や「包子」があります。これらは家庭でよく作られ、特別な行事の際にも食べられる定番の食事です。

2.2 西部地域(四川、雲南)

西部地域は、四川省と雲南省を中心に、特に辛味や香辛料が特徴です。四川料理はその辛さと深い味わいで知られ、特に「麻辣火鍋」や「宮保鶏丁」は多くの人々に愛されています。四川の料理には山椒や唐辛子が多用され、口の中で感じる独特の刺激が魅力的です。

雲南省の料理は、地域特有の食材や調理法が特徴です。例えば、「過橋米線」という米粉のスープ料理は、雲南の代表的な食べ物として知られています。雲南では新鮮な野菜やキノコが多く使われ、ヘルシーな料理が多いのも魅力の一つです。

2.3 南部地域(広東、福建)

南部地域、特に広東省は、中国の中でも特に食文化が豊かな場所として知られています。広東料理は「中華料理の真髄」とも言われ、多様な食材と調理方法を駆使して多彩な料理を作ります。代表的な料理には「点心」や「広東鍋」などがあります。

福建料理も独自のスタイルを持ち、特にスープや煮込み料理が多いのが特徴です。「佛跳墩」という特別な料理は、福建料理の象徴的な存在で、様々な海鮮や肉類が入った多層のスープです。

2.4 北部地域(内蒙古、山東)

北部地域は、内蒙古と山東省が含まれ、特に乳製品や羊肉の消費が発達しています。内蒙古では、牛乳やヨーグルトが広く使用され、伝統的な飲み物である「馬奶酒」(馬の乳酒)が有名です。この地域の食文化は、モンゴル民族の影響を受けており、肉料理が豊富です。

山東省は、海に面しているため、海の幸を使った料理が多いのが特徴です。「山東の海鮮」として知られる料理は、新鮮な魚を使った「煮魚」や「炒海老」が多いです。この地域の料理は、淡泊でありながら深い味わいが持たれており、日本の和食とも共通点があります。

3. 各地域の特色ある料理

3.1 江南地方の特徴的な料理

江南地方の料理は、見た目が美しく、味も洗練されています。特に「杭州市」の「西湖醋魚」は、甘酸っぱいソースが特徴的で、地域の名物料理として観光客にも人気です。この料理は、新鮮な魚を使っており、見た目も美しいので、特別な場にもふさわしい一品と言えるでしょう。

また、江南地方では、点心も非常に重要です。「小籠包」や「春巻き」は、おやつとしても食事としても楽しめる人気の料理です。これらは家庭やレストランで簡単に食べられ、地元の人々や観光客から愛されています。

3.2 四川料理の辛さと風味

四川料理といえば、その辛さと風味が特徴的です。特に注目すべきは「麻辣火鍋」で、さまざまな食材を任意で選んで煮込むスタイルの料理です。麻辣のスパイスに使われる山椒と唐辛子は、口の中に広がる刺激がクセになります。この料理は、友人や家族と一緒に楽しむ料理として非常に人気です。

さらに、四川料理では「豆瓣醤」と呼ばれる調味料が多用されており、深い旨味を引き出す役割を果たしています。具体的には「蒸し鶏」に豆瓣醤を使った料理も多く、風味豊かな一皿として体験できます。このような辛さの中に溶け込む風味が、四川料理の魅力ともいえます。

3.3 広東料理の多様性と食材の新鮮さ

広東料理は食材の新鮮さと調理法の多様性で知られています。「点心」はその代表とも言える料理で、蒸し料理や揚げ物、焼き物などが一緒に提供されます。特に「蝦餃」や「焼売」は人気の一品で、朝食や軽食として多くの人々に親しまれています。

広東省では、海の幸や新鮮な野菜が多く使われ、特に「広東鍋」は旬の食材を楽しむ料理として有名です。この鍋は、具材を自分好みに選び、特製のスープに浸して食べるスタイルで、食事を楽しむ遊び心もあります。

4. 食文化に影響を与える要素

4.1 地理的要因

中国の食文化は、その広大な国土による地理的要因の影響を大きく受けています。山、川、海、気候の違いが地域の食材と料理方法を決定づける要因となっています。例えば、河川流域は水産物が豊富で、海に面した地域では新鮮な魚介類が供給されます。

また、北部では小麦が主食に使われる一方、南部では米が中心です。これにより、地域ごとに異なる料理スタイルが生まれるのです。山岳地帯では、狩猟による肉料理が特徴的である一方、平原地帯では穀物を使った料理が発展します。

4.2 気候と農業

気候も食文化に大きな影響を与えます。暖かい地域では、野菜や果物が豊富に育ちますが、寒冷地域では保存の効いた食材(乾物や漬物など)が重要な役割を果たします。また、気候は農業のスタイルや食事の内容にも影響を与え、それぞれの地域での豊富な農産物に合った料理が発展します。

例えば、南部の温暖な気候では新鮮な野菜や果物が楽しめるため、さっぱりとした料理が多いです。それに対して北部では、肉を多く使い、濃い味付けが好まれる傾向にあります。これは、地域の食文化を形成する重要なファクターとなっています。

4.3 歴史的背景

歴史的背景も食文化に影響を与えています。中国の様々な民族の文化や移民の歴史は、地元の料理には多様性をもたらしました。特に歴史的な交易路や移動は、多様な調味料や調理法、食材の導入をもたらしました。

例えば、シルクロードの影響で、中東のスパイスや香辛料が普及し、それが中国の料理に新たな風味を加えました。また、伝統的な儀式や祭りにおいても、食が重要な役割を果たしており、時代を超えて受け継がれてきた食文化が無形文化財として存在しています。

5. 食事の習慣と風俗

5.1 食事の時間とスタイル

中国の食事の習慣は、時間帯やスタイルによって多様性があります。一般的に朝食は早めに取り、昼食や夕食は比較的遅い時間に取ることが多いです。特に夕食は家族で集まって食べる重要なイベントとされ、さまざまな料理がテーブルに並びます。

また、食事のスタイルも地域によって異なります。南部では大皿で料理が提供され、みんなでシェアするスタイルが一般的です。一方、北部では個別皿での提供が好まれ、一人ずつ料理を楽しむスタイルが見られます。

5.2 家族と食に関する儀式

中国では、食は家族の絆を深める重要な手段です。特に、誕生日や結婚式などの特別な行事では、特別な料理が用意されることが多いです。たとえば、誕生日には「長寿麺」を食べる文化があり、これは長寿を祝う意味があります。

また、結婚式では「鶏肉」と「魚」を使った料理が不可欠で、これらは繁栄や幸せを象徴しています。こうした儀式を通じて、食文化は世代を超えて受け継がれ、家族の価値観や伝統が育まれるのです。

5.3 お祝い事と特別な料理

お祝い事には、それぞれ特別な料理が用意され、その食文化には意味が込められています。たとえば、春節には餃子を食べる習慣があり、これは繁栄を招く象徴とされています。また、端午の節句では「粽(ちまき)」を食べ、これは古来の伝説に由来しています。

このように特別な日には、料理がその時の文化や価値観と結びついており、食を通じてお祝いをすることが大切にされています。地域によって異なる料理がそれぞれの特徴を持ちながら、共通して「お祝い」を表現する手段として機能しています。

6. 日本と中国の食文化の比較

6.1 調理方法の違い

日本と中国の料理には、調理方法に顕著な違いがあります。日本料理は、素材の味を生かしたシンプルな調理法が特徴で、例えば「刺身」や「蒸し物」が一般的です。これに対し、中国料理では、強火で炒める「炒め物」や、多彩な調味料を使った煮込みが重視されます。

また、日本では「煮物」や「焼き物」が多く見られ、魚を中心にした食卓が一般的です。それに対して中国料理では、様々な食材が組み合わされて一つの料理を作り上げることが多いです。こうした違いは、各国の文化や風土から来ていると言えるでしょう。

6.2 食材の使い方

食材の使い方にも大きな違いがあります。日本では、新鮮な魚や野菜が重視され、できるだけ素材本来の味を尊重する料理が多いです。一方、Chinese cuisine is characterized by the use of various spices and flavorings, creating complex and rich flavors. For instance, using fermented soybeans and garlic in stir-fry dishes is common.

このように、両国の食文化には、使用する食材や料理のスタイルにおいて明確な違いがありますが、どちらもその国独自の風土や歴史が反映されています。

6.3 食事のマナーと習慣

食事のマナーや習慣も国によって異なります。日本では、食事中に音を立てないことが礼儀とされますが、中国では「箸を持ったまま話す」ことが一般的で、食事中のコミュニケーションが重視されます。また、共通して家族や友人との食事は、大切な交流の場とされ、そこに文化的な意義があります。

中国料理では、食事が多くの料理で構成されているため、一品ごとに少しずつ取り分けるスタイルが一般的です。これに対して日本料理は、お椀や皿を使い、それぞれの料理が個別に供されることが多くあります。

まとめ

中国の地域ごとの食文化は、それぞれの地理的、気候的、歴史的な要因によって形作られています。料理のスタイルや味付け、使用する食材は一つ一つ異なり、それぞれに独特の魅力があります。中国の食文化は、家族や友人とのつながりを深める大切な部分であり、祝祭や特別な日には特別な料理が欠かせません。

日本との比較を通じて、中国の食文化は多様でありながらも、共通する点があることが分かります。どの国でも食事は人間関係を築き、楽しむための重要な要素であり、食文化はその国の歴史や文化を反映しているのです。今後もそれぞれの文化を大切にし、食を通じて心のつながりを深めていきたいものです。