招き猫は、日本の文化において非常に特別な存在です。家や商売繁盛を願う象徴として、多くの家庭や店舗で見かけるあの可愛らしい猫の姿。招き猫の由来や意味を知ることで、私たちの生活の中にどのように根付いているのかが分かります。この招き猫には、それを作り上げるための精密な技術や職人の努力が多く詰まっています。本記事では、招き猫の製作技術と、そこに関わる職人の技について詳しく紹介していきます。

1. 招き猫の歴史

1.1 招き猫の起源

招き猫は、古くから日本に存在していたとされる縁起物の一つで、その起源には諸説があります。一般的には、江戸時代にさかのぼると言われており、貧しい商人が自らの商売繁盛を願って作った猫の像が始まりとされています。初めて文献に登場したのは、1780年に発行された「スサノオの神々」と呼ばれる出版物で、そこにはすでに招き猫の姿が描かれていました。このことから、招き猫の人気はその頃から高まっていたと推測できます。

招き猫のデザインも多様で、左手を挙げているものは商売繁盛を、右手を挙げているものは家庭運を象徴するとされています。また、招き猫には色々なタイプがあり、白色は幸運を、黒色は厄除けを意味するなど、それぞれの色に異なる意味が込められています。このように、招き猫の形や色によって多様な願いを叶える存在として、今日まで愛され続けています。

1.2 招き猫の歴史的背景

招き猫は、日本の文化と歴史の中で、絵師や陶芸家たちによるものづくりの中で育まれてきました。特に、有名な招き猫の産地である岐阜県の多治見市や愛知県の瀬戸市など、お土産物としても人気の高い地域が有り、それぞれの地域ごとに特有のスタイルが見受けられます。また、近年ではアート作品としての側面も強まり、現代アーティストたちによって新しい解釈や形で展開されています。

日本だけでなく、中国や韓国などのアジア圏にも似たような「福を呼ぶ猫」の文化が存在し、これらの国々との文化的なつながりを考えると、招き猫が持つ文化的意義はさらに深まります。そのため、招き猫は単なる縁起物にとどまらず、国境を越えた文化の象徴ともなっています。

2. 招き猫に使われる材料

2.1 陶器と磁器の違い

招き猫は主に陶器や磁器で作られますが、これらの材料にはそれぞれ特性があります。陶器は一般的に気泡が多く、軽量でありながら丈夫です。そのため、様々な形状を実現しやすく、職人の自由な発想を形にしやすいのです。一方、磁器はより密度が高く、透明感があり、質感が滑らかで美しさがあります。そのため、高級感を求める人々に好まれることが多いです。

どちらの材料も、招き猫のデザインやテーマにより適切に選ばれます。例えば、より可愛らしい印象を持たせたい場合には陶器が用いられ、洗練されたアート的な要素を持たせるためには磁器が選ばれることが多いです。これにより、同じ招き猫でも、使用する材料によってその表情や個性が全く異なるものになるのです。

2.2 伝統的な素材と現代技術の融合

近年、伝統材料と現代技術を融合させる試みが増えています。たとえば、3Dプリンターを使った新しい招き猫の製作がその一例です。これにより、複雑なデザインや微細なディテールを簡単に再現できるため、職人たちは従来の手法と同じくらいの価値を持ちながら、効率的に作品を生み出すことが可能になりました。

また、最近ではリサイクル素材を用いた招き猫も増えており、環境意識の高まりを反映しています。古い陶器や磁器を再利用することで、新しい作品が生まれ、持続可能なものづくりの一環として注目されています。こうした新しい材料や技法は、招き猫の伝統を守りつつ、未来の可能性を広げる役割を果たしています。

3. 招き猫の製作プロセス

3.1 デザインの概念

招き猫の製作は、まずデザインから始まります。デザイナーや職人たちは、どのような印象を持たせたいのか、また、どのような願いを込めるのかを考えながらデザインを描きます。ここでは、猫のポーズや表情、そして色合いなど、細かなポイントにこだわります。招き猫は見た目だけではなく、願いを込めた象徴的な存在でもあるため、デザインは非常に重要です。

最初のスケッチには、猫の基本的な形状から始まり、表情や動き、さらには装飾的な要素が加わります。職人の個性や、地域の伝統に基づくアートスタイルも影響を与えるため、同じデザインでも地域によって異なる個性が表れます。デザイナーたちは、これらの要素を踏まえながら、最終的なデザインを決定します。

3.2 成形と焼成の技術

デザインが決まると、次は成形に入ります。成形は、粘土を使って猫の形を作り上げる工程です。手作業での成形もあれば、金型を使う方法もあります。金型を使うと大量生産が可能ですが、手作りにこだわる職人も多いです。手作りの場合、同じデザインでも微妙に異なる表情やバランスが作り出され、それが独自の魅力として受け入れられます。

次に、成形した招き猫は乾燥させ、焼成の段階に進みます。この焼成のプロセスは、猫の作品を強化し、形状を保たせるために非常に重要です。焼成温度や時間によって、出来上がりの質感や色合いが変わるため、職人はこれらを注意深く調整します。このように、成形から焼成までの工程は、職人の経験や技術が直結する場面です。

3.3 絵付けと仕上げの工程

焼成が終わると、次は絵付けの工程に進みます。ここでは、職人が手作業で顔や模様を描きます。招き猫には、目が丸くて大きいデザインが一般的で、明るく華やかな色彩が好まれます。目の描き方や眉の表情によって、猫の性格が変わるため、職人の技術が試される瞬間です。

絵付けが終わった後には、再び焼成を行います。これは絵付けの色を定着させるための工程で、仕上げの重要なステップです。そして最後に、傷や不具合がないかチェックし、完成品として出荷される準備が整います。このように、招き猫一つでも、多くの工程と技術が必要であることがわかります。

4. 職人の技と伝統

4.1 招き猫職人の役割

招き猫の製作には、熟練した職人が欠かせません。彼らは長年のトレーニングと経験を通じて、独自の技術を磨いてきた人々です。特に招き猫職人と呼ばれる者たちは、この伝統技術を受け継ぎ、後世に伝えていくという重要な役割を担っています。彼らの技術は、単なる製作に留まらず、その背景には文化や信じられていることが密接に関わっています。

職人は、デザインの段階から多くの意見を持ち寄ります。特に、日本の縁起物である招き猫には、何を願うのかが重要です。商売繁盛や家内安全、恋愛成就など、さまざまな願いが込められる中で、職人たちはその願いを形に表現する役割を担っています。これにより、単に物を作るだけでなく、喜びや希望をも届けるのです。

4.2 技術の継承と教育

職人の技術は、家族から家族へ、または工房から新たな職人に伝えられていきます。この「職人の技の継承」は、独特の教育システムに基づいており、若手職人は先輩の指導のもとで実践的に学んでいくことが一般的です。長い時間をかけて、伝統的な技術が受け継がれ、進化していくのです。

また、最近では職人の技術を学ぶための学校やワークショップも増えています。若者たちが職人技に触れる機会を増やすことで、伝統技術の保存と更新を図っています。これによって、単に技術を継承するだけでなく、新しいアイデアや創造性が育まれ、招き猫の新たな可能性が開かれていくのです。

4.3 現代の職人の挑戦

現代の職人たちは、単に伝統を守るだけではなく、新しい挑戦をしています。特に、技術革新や社会の変化に対応することは、職人にとって重要な課題です。デジタル技術を取り入れたデザインや製作プロセス、さらには海外市場への進出など、さまざまな視点から新たなビジネスの形を模索しています。

また、SNSやオンラインショップを利用したプロモーションも駆使しています。これにより、自らの作品を広め、より多くの人々に招き猫の魅力を伝えるための新たな手段が増えています。現代の職人は、自分たちの技術を未来にどう結びつけるかを考えながら、新しい時代の波に乗っているのです。

5. 招き猫の文化的意義

5.1 日本文化における招き猫の位置

招き猫は日本の文化の中で特別な位置を占めています。商売繁盛や運を呼び寄せる象徴として、多くの人々に親しまれ、それぞれの地域で異なるバリエーションが存在します。家庭や店舗に置かれる光景は、まさに日本文化の一部であり、国民の心理に深く根付いていることが伺えます。

祭りやイベントでも招き猫はよく使われる道具の一つです。たとえば、様々な縁起物が集まる場所では、特に人気が高く、多くの人がお土産として求めます。また、招き猫は日本の工芸品としても評価されており、海外での展示会やイベントで紹介されることも増えてきました。このように、招き猫は日本文化の象徴としての役割を果たしています。

5.2 世界に広がる招き猫の魅力

日本だけでなく、海外にも多くのファンがいる招き猫。その姿は世界中で親しまれ、様々な文化に影響を与えています。特にアジア圏や西洋諸国では、招き猫の可愛らしいデザインが注目され、アートやインテリアアイテムとして取り入れる人々が増加しています。たとえば、ニューヨークやパリのショップでは、日本をテーマにしたセレクトショップが招き猫を販売し、多くの観光客を魅了しています。

さらに、招き猫の愛らしい姿がアニメやマンガで取り上げられることもあります。このように、ポップカルチャーにおける掲載を通じて、招き猫は日本文化の象徴として国際的な認知度を高めています。各国の文化に合わせたカスタマイズされた招き猫が登場することで、更なる新しい魅力を生んでいるのです。

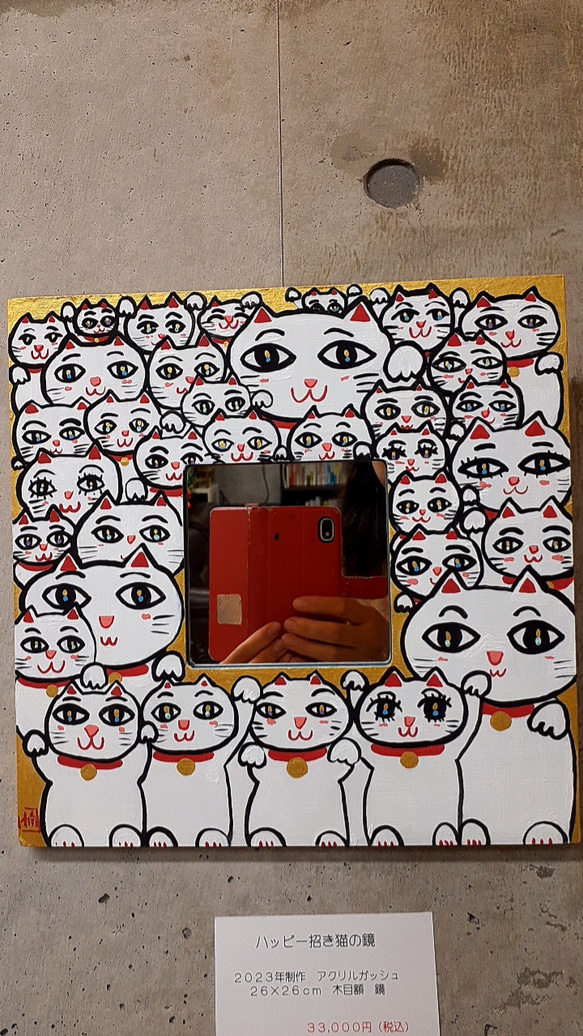

5.3 招き猫の現代的な解釈とアート

現代アートやデザインの世界では、招き猫が新たに解釈され、様々な形で表現されるようになっています。アーティストたちは、伝統的な招き猫の要素を取り入れつつ、現代の視点から再構築することで、新たな名作を作り出しています。たとえば、抽象的なデザインや現代的な素材を使用した作品が登場し、従来の招き猫とは異なる印象を与えるものもあります。

また、アートとしての商品化が進んでおり、アーティストがデザインした招き猫は新たな市場を生み出しています。こうした作品は、高級なアート作品としてだけでなく、友人への贈り物やインテリアアイテムとしても人気です。現代の解釈によって招き猫はより多様化し、日常生活の中で新たな意味を持つ存在となっています。

6. まとめ

6.1 招き猫の未来

招き猫の未来は非常に楽しみです。現代技術を駆使した挑戦が広がる中、伝統がどのように進化していくのかは、興味深いテーマです。職人たちが新しいアイデアを取り入れ、未来の社会に合った形で招き猫を表現する姿勢は、期待されるところです。また、持続可能性を考慮した素材の使用が進むことで、環境への配慮も重要なテーマとなるでしょう。

6.2 職人の技が作り出す幸運の象徴

最後に、招き猫は単なる縁起物を超え、製作に関わる職人たちの情熱と技術が詰まった作品であることを忘れてはいけません。彼らの努力の結晶として、招き猫は私たちに幸運を呼び込み、願いを届ける存在となっています。これからもその技術が受け継がれていくことで、私たちの日常には招き猫がもたらす幸せがあふれていくことでしょう。<|vq_12067|>