中国文化は、その豊かさと多様性によって知られています。古代から現代に至るまで、多くの文学作品が中国文化の発展に寄与してきました。特に、叙事詩は、この文化に不可欠な一部であり、民族のアイデンティティや歴史的記憶を表現する重要な役割を果たしています。本記事では、中華文化における叙事詩作品の重要性について、詳細に探っていきます。

1. 中国文化の概要

1.1 中国文化の定義

中国文化とは、数千年にわたる歴史の中で形成されてきた思想、価値観、芸術などの総体を指します。儒教、道教、仏教といった宗教や哲学が融合し、独自の文化が築かれてきました。これにより、文学、医学、科学、芸術などあらゆる分野で特色ある発展を遂げています。

例えば、漢字の使用は中国文化の象徴であり、言語のスピリットを形作る基盤となっています。漢字は表音文字ではなく、意味を持つ文字であることから、文字と意味が深く結びついています。これは文化の理解においても重要であり、多くの文献や歴史的資料がこの文字を通じて伝承されています。

1.2 中国文化の歴史的背景

中国の歴史は、古代の神話時代から始まり、数多くの王朝が交代してきました。西周、春秋戦国時代、秦漢時代、唐宋元明清といった歴史的文化のピークは、文学の発展にも大きな影響を与えました。特に春秋戦国時代は、思想の戦乱の時代であり、さまざまな流派が競い合い、文学もその影響を受けて創造されてきました。

この時代、生まれた「詩経」や「楚辞」といった作品は、社会の動きや人々の感情を豊かに描写しており、その後の文学に直接的な影響を与えました。これにより、古代の叙事詩作品が今の中国文化にどう影響を与え、どう受け継がれてきたかを理解することができます。

1.3 叙事詩の位置付け

叙事詩は、物語を通じて人々の生活、歴史、思想を反映する文学形式です。中国古代文学においては、叙事詩は単なる娯楽だけでなく、教訓を含み、道徳や倫理を伝える手段として機能してきました。これによって、叙事詩は文化を形成する重要な要素となり、人々の心に深く根付いています。

特に叙事詩は、口承文学から発展し、民族の歴史を語り継ぐ役割も担ってきました。叙事詩を読むことで、近代人も古代の人々の生活や価値観を理解し、自らのアイデンティティを見つめなおす機会を得ることができます。したがって、叙事詩は中華文化の根本的な部分をなしているのです。

2. 中国の古代文学の特徴

2.1 古代文学の定義と範囲

古代文学とは、中国の歴史の中で主に紀元前から唐代までの文筆を指します。この時期には、詩、散文、歴史書、哲学書など、多岐にわたるジャンルが花開きました。古代文学は、自然、人生、宇宙の調和といったテーマを多く扱い、深い思想的な内容を持っています。

古代文学の中でも特に魅力的なのは、その象徴的な表現です。例えば、李白や杜甫といった詩人の作品には、情景描写を通じて感情を伝える独特の技巧があります。古代文学は、詩の形式にとどまらず、散文的な作品にも美しい表現やリズムが見られ、全てが互いに影響し合っています。

2.2 古代文学における叙事詩の役割

古代文学の中で叙事詩は、物語を語ることで、民族の価値観や道徳、歴史を後世に伝える役割がありました。叙事詩は、個々の英雄の行動を描写することによって、社会的規範を示し、人生の教訓を伝えてきました。このため、叙事詩は文学だけでなく、教育の手段としても重要な位置を占めています。

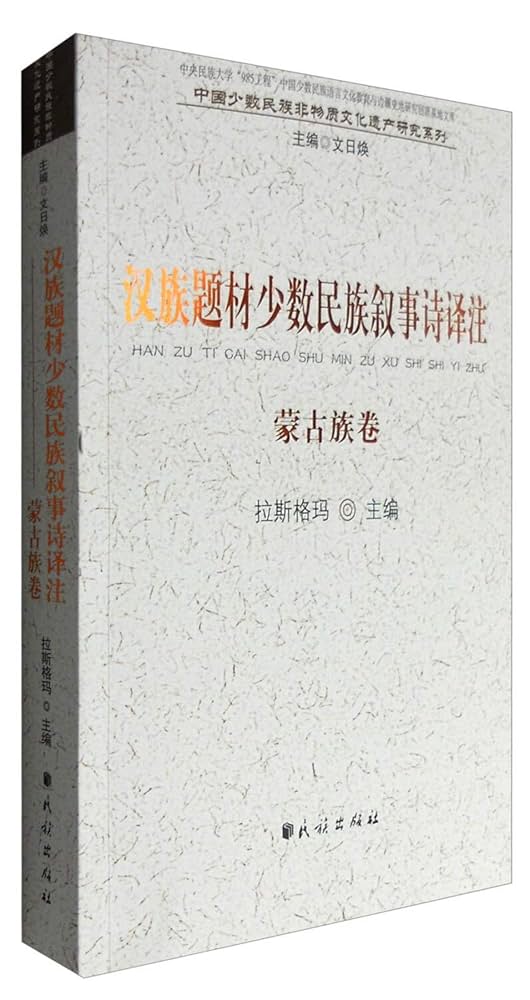

また、叙事詩は民族の心理や文化的背景を反映しており、古代中国人が直面したさまざまな問題を描くことで、多様な視点を提供します。一つの作品を通じて、読者は時代や背景を越えて共感し、人間の本質を見つめ直すことができます。こうした特性は、叙事詩を普遍的な文学の一部として、重要視する理由でもあります。

2.3 主要な古代文学の作品と作家

中国の古代文学には、さまざまな著名な作品や作家が存在します。「詩経」と「楚辞」は、古代中国の文学の中でも特に優れた叙事詩として知られています。「詩経」は、古代の宴や儀式で歌われた詩を集めたもので、自然の美しさや人々の感情を詩と音楽を通じて表現しています。

「楚辞」と呼ばれる作品は、屈原という詩人によって書かれたもので、彼の民族愛や戒めの思想を色濃く反映しています。これらの作品は、後に詩人たちに多大な影響を与え、古典文学のスタイルやテーマの確立に寄与しました。他にも、史記や漢書などの歴史文学も重要な要素であり、これによって古代の歴史と文学が密接に結びついていることが理解できます。

3. エピックと叙事詩の対比

3.1 エピックの概念と特徴

エピックは、叙事詩と同様に物語を語る文学形式ですが、一般的には英雄や神話的な存在に焦点を当て、大規模な物語を描くことが特徴です。エピックは往々にして、特定の文化や国の歴史と密接に関連しており、その国の象徴となることもあります。

例えば、古代ギリシャの「イリアス」や「オデュッセイア」は、エピックの代表例であり、英雄の冒険や英雄的行為を描写しています。これに対して、中国の叙事詩は、しばしば個人の物語よりも民族全体や道徳的価値に焦点を当てる傾向があります。この違いが、エピックと叙事詩の文化的背景や目的の資料を映し出しています。

3.2 叙事詩との違い

叙事詩とエピックの主な違いは、物語の規模や視点にあります。叙事詩は、特定のテーマや道徳的なメッセージを伝えるために描かれることが多く、個々のエピソードが持つ重要性が重視されます。一方、エピックは、全体の構造や大規模な出来事の流れに焦点を当て、様々なキャラクターや出来事が交錯する大掛かりな物語です。

このため、叙事詩は短く、特定のテーマに基づくことが多く、時には寓話的な側面を持つことがあります。また、叙事詩は感情や思想を深く掘り下げることができ、すので、読者はより個人的な共鳴を感じやすいのです。逆に、エピックは壮大な描写と多彩なキャラクターの動きを通じて、読者に広がりのある世界観を呈してくれます。

3.3 両者の影響と相互関係

エピックと叙事詩は、互いに影響し合い、文化的なレガシーを築いてきました。例えば、叙事詩においては、エピキックな要素が取り入れられることがあり、より壮大な物語を展開することがあります。一方、エピックにおいても、個人の感情や生活に焦点を当てた叙事的なエピソードが含まれることがあり、両者は共存し続けています。

中国の古代文学においても、エピックと叙事詩の要素が融合している作品が存在します。「三国志演義」などは、英雄たちの個々の物語と共に戦略的な大局を描き出しており、エピックと叙事詩の双方の特徴を兼ね備えています。このように、互いに補完しながら中国文学を豊かにしてきた両者の関係は、文化の多様性を示す大きな要素となっています。

4. 中華文化における代表的な叙事詩作品

4.1 『詩経』

『詩経』は、中国古代の最も古い詩集の一つであり、約305の詩で構成されています。その多くは、古代の儀式や行事に関連した内容であり、自然や人々の感情を通じて、深い人生観と価値観を伝えています。『詩経』は、後の文学や文化に多大な影響を与え、特に儒教の教えに強く結びついています。

『詩経』の詩は、シンプルでありながら、深い意味を持つ表現が特徴です。たとえば、「関関雎鳩」という詩は、仲間や結びつきをテーマにしています。このような作品を通じて、古代人の思考や感情を知り、現代の読者にも共感を呼ぶ深さを持っています。また、音楽のリズムに合わせて歌われたこともあり、口承文学として代々受け継がれてきました。

4.2 『楚辞』

『楚辞』は、屈原を始めとする詩人によって創られた古代中国の詩集です。この作品には、古代中国南部の文化や信仰、政治の状況が色濃く反映されています。179篇の詩が含まれており、特に屈原の作品は、個人の心情を真剣に描写し、民族の誇りや愛国心を表現しています。

屈原の詩には独自の美的要素や複雑な感情が含まれており、悲しみや苦悩の中に希望を見出そうとする姿勢が伺えます。この作品は、その美しさと深さから、後の文学や芸術にも影響を与え、多くの詩人や作家にインスピレーションを与えてきました。また、『楚辞』は中国文学における象徴的存在ともなり、伝統的な価値観の表現としても重視されています。

4.3 『三国志演義』

『三国志演義』は、羅貫中によって書かれた歴史小説であり、中国文学の傑作と広く考えられています。この作品は、三国時代の歴史を基にした叙事詩的要素とドラマティックな展開が結びついており、数多くのキャラクターとエピソードが登場します。叙事詩的な要素を取り入れることで、歴史的事実を基にしつつも、個人の物語を深く掘り下げています。

特に、この作品におけるキャラクターたちの個性や戦略は、読者に鮮烈な印象を与えます。また、友情、裏切り、忠義といったテーマが総合され、大局を見渡す視点と個々の苦悩が交差することで、物語の深みが生まれています。このように、『三国志演義』は、叙事詩としての特徴を持ちながらも、広範で多面性を持つ作品として、今なお愛され続けています。

5. 叙事詩が持つ文化的・社会的意義

5.1 叙事詩が描く民族のアイデンティティ

叙事詩は、民族のアイデンティティを形成する重要な役割を果たしています。古代から続く叙事詩の作品は、特定の民族や文化における価値観や歴史を後世に伝え、民族としての誇りを感じさせる一因となっています。たとえば、屈原の詩は中国南部地域に特有の風景や習慣を描写し、その土地に生きる人々の精神に根付いています。

さらに、叙事詩を通じて描かれる英雄観や道徳観は、現在も多くの人々に影響を与えています。例えば、「孫悟空」の物語は、中国における自由や正義の象徴として、民族の価値観の表現に寄与しています。このように、叙事詩を通じた様々な物語は、民族のアイデンティティを豊かにし、未来の世代に継承されていくのです。

5.2 歴史的記憶の保存

叙事詩は、歴史的な記憶を保存し、文化の継承に寄与しています。古代の出来事や人物が叙事詩を通じて語り継がれ、後世の人々がそれを学ぶ機会を提供しています。たとえば、「詩経」は古代王朝の儀式や社会生活を記録し、当時の人々の考え方や生活様式を知るための貴重な資料となっています。

また、叙事詩は感情や体験を直接的に伝えるため、歴史的な重要性だけでなく、感性的な理解も促進します。人々は叙事詩を通じて、過去の人々の考えや戦いに触れ、共感することができるのです。このような歴史的記憶の保存は、文化を育む基盤となり、社会の連続性を確保するための重要な要素となります。

5.3 叙事詩と道徳教育の関係

叙事詩は、道徳教育の一環としても重要な役割を果たしています。多くの叙事詩の作品は、倫理的、道徳的な教訓を伝え、人々に正しい行動や価値観を示すことを目的としています。たとえば、「三国志演義」における忠義や友情の物語は、読者に対し、誠実さや絆の大切さを教えています。

このように、叙事詩はただの物語ではなく、教育的な側面を持つ文学として、多くの世代に対し深い影響を与えています。子供から大人まで、叙事詩を通じて道徳的な教訓を学ぶことができ、社会全体の倫理観を形成する一助となっています。したがって、叙事詩は中華文化における道徳教育の重要な柱として位置付けられています。

6. 叙事詩の未来と現代への影響

6.1 現代文学における叙事詩の影響

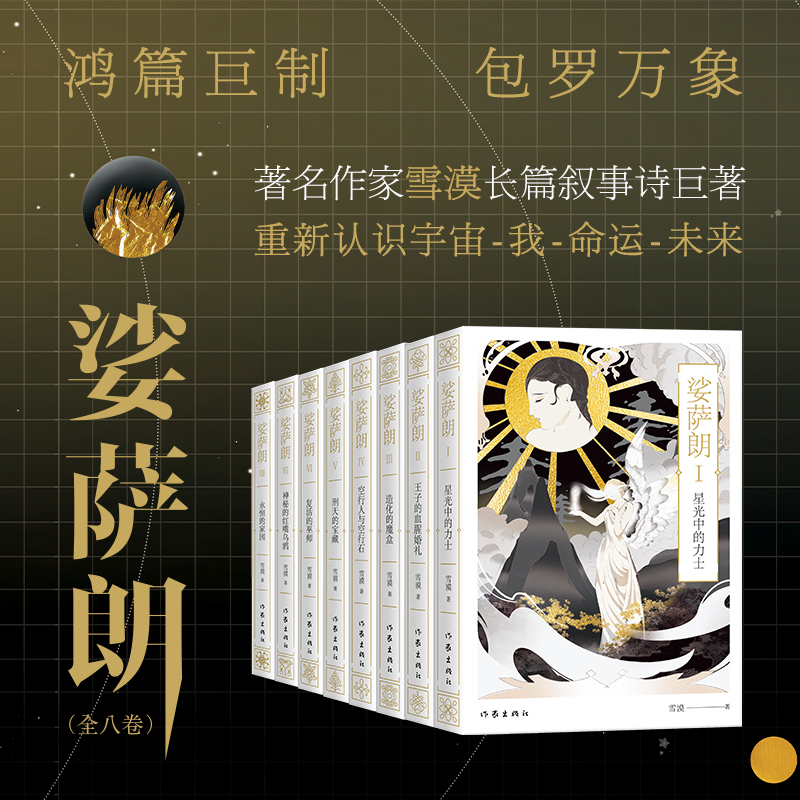

現代文学においても、叙事詩は依然として重要な影響を持っています。多くの現代作家が、叙事詩の形式や手法を取り入れ、自らの作品に独自の視点やスタイルを加えています。叙事詩の持つ物語性や感情表現は、現代文学においても力強いメッセージを伝える手段として活用されています。

たとえば、現代中国の小説や詩の中で古代の叙事詩を意識した作品が多く見られます。作家たちは、叙事詩を通じて過去の文化を認識しつつも、現代のテーマや問題を掘り下げ、より広い視野を提供しています。このように、叙事詩は現代文学においても重要な触媒として位置付けられ、文化の不断の変化を促しています。

6.2 デジタル時代における叙事詩の再評価

デジタル化が進む現代において、叙事詩への関心が再び高まっています。SNSやオンラインプラットフォームを通じて、短い詩やストーリーが手軽にシェアされ、叙事詩の形式やアイデアが新たに蘇生しています。特に、中国の若い世代は、翻案やリミックスを行うことで、古代の叙事詩を現代の文脈に適応させています。

デジタル時代の要素を取り入れることで、叙事詩は新しい表現の場を得ています。ビジュアルメディアと結びつき、アニメーションやグラフィックノベルなどの形式にリメイクされることで、より多くの人々に届くようになっています。このような新しい表現方法は、従来の叙事詩から派生した新しい文学形態として、多くの可能性を秘めています。

6.3 国際的視点から見る叙事詩の重要性

叙事詩は、中国文化だけでなく、国際的な視点からも重要な位置を占めています。世界各地にさまざまな叙事詩が存在し、それぞれの文化的背景が豊かな物語を生み出しています。中国の叙事詩も、国際的な文脈において評価され、他の文化との交流を促進する要因となっています。

例えば、古代の叙事詩が英訳され、異なる国で読まれることによって、文化の壁を越えた共有が実現しています。これにより、世界中の読者が中国の叙事詩を通じて、新しい視点や価値観を得ることが可能となります。このような国際的な視点から見ると、叙事詩は文化交流の重要な媒介となり、人々をつなげる架け橋の役割を果たしています。

終わりに

叙事詩は、中華文化において欠かせない重要な要素であり、民族のアイデンティティや歴史、道徳教育を支える役割を果たしています。古代から現在に至るまで、数多くの叙事詩作品が人々の心に深く根付いており、文化の伝承に寄与してきました。現代社会においても、叙事詩は新たな表現形式を獲得し、文学や芸術における重要な影響を発揮しています。

今後も、叙事詩はその持つ力強いメッセージや示唆を通じて、人々の心に響き続けることでしょう。文化の発展において、叙事詩が果たす役割はますます重要になり、未来の世代へとその影響を与え続けることが期待されます。中国文化の深さと多様性を理解するためにも、叙事詩の作品を通じてその魅力に触れ、学び続けることが大切です。