日本における漢字の教育と学習は、文化的背景や歴史に深く根ざしており、日本語の発展にも大きな影響を与えてきました。日本では、漢字は単なる文字としてのみならず、言語と文化の一部としての役割を果たしています。近年、漢字教育に関する関心が高まっているものの、多くの課題も存在しています。本記事では、漢字の教育と学習について、日本の現状や課題を相対的に考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字の起源は古代中国にさかのぼります。紀元前3000年頃、亀甲文字や青銅器に刻まれた文字が漢字の始まりとされています。この初期の文字は、象形文字が多く含まれており、物事の形を描写することで意味を伝えていました。文字が発展する過程で、表意文字としての機能が強化され、より抽象的な概念を表現可能になりました。

漢字が日本に伝わったのは、5世紀から6世紀にかけてのことです。当初、日本の人々は漢字を借用し、自国の言語に合わせて音を当てる「音読み」や、意味を当てる「訓読み」を発展させました。この時期、日本の発展に大きな影響を与えたのが仏教でした。仏教の経典が漢字で書かれていたため、多くの知識や文化が同時に伝えられたのです。

1.2 漢字の進化

漢字は時代とともに常に進化してきました。特に、書体の変遷が顕著です。古代の亀甲文字や金文から、漢代の隷書、さらには近代の楷書や行書、草書へと、さまざまなスタイルが生まれました。これにより、内容をより簡潔かつ美しく表現できるようになり、漢字の芸術性も高まりました。

また、現在のデジタル時代においては、漢字の使用方法も変化しています。特に、スマートフォンやパソコンの普及によって、手書きではなくタイプによる漢字の使用が主流になっています。これにより、漢字の書き方や形に対する理解が薄れる危険性もある一方で、漢字を簡単に検索できるようになり、以前よりも手軽に学ぶことができる環境が整っています。

1.3 漢字の多様性

漢字はその起源から多様な形態を持ち、地域ごとに異なる使い方をされています。日本では、音読みと訓読みという独自の発展を遂げ、同じ漢字でも異なる意味を持つことがあります。たとえば「行」という漢字は、「いく」という訓読みと「こう」という音読みがあり、文脈によって使い分けられます。

さらに、漢字の多様性は他の言語との関係性にも影響を及ぼします。韓国語やベトナム語など、漢字を取り入れた他のアジアの言語でも、目的に応じて異なる用法が見られます。このような多様性は、国を超えた文化交流の一部としても重要な役割を果たしています。

2. 漢字と日本語の関係

2.1 漢字の導入

日本に漢字が導入された背景には、古代中国との交流があります。特に、遣隋使や遣唐使の時代には、多くの文化や技術が日本に伝えられました。これにより、漢字は単なる文字にとどまらず、日本の文学や学問、法律においても重要な地位を築くようになりました。

初めて漢字が日本国内で使用された際、「万葉仮名」と呼ばれる仮名書きの技法が発展しました。これは、漢字を音に頼って表現するもので、日本語の音韻体系に合うように工夫されました。この技法によって、日本人は漢字の構造に基づいて自己の言語を記録することが可能となり、言葉の文化が育まれていったのです。

2.2 漢字の役割

日本における漢字の役割は非常に多岐にわたります。まず、漢字は語彙を豊かにする役割を果たします。同じ意味を持つ単語も、漢字を使うことで表情豊かな言葉を生み出すことが可能です。たとえば、「見る」という動詞には「視る」、「観る」、「見る」という三つの漢字があり、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。

また、漢字は文章の明確さにも寄与しています。特に、同音異義語が多い日本語においては、漢字を使うことで意味を明確にすることができます。例えば、「橋」と「端」、「腹」と「晴れ」は音は同じでも漢字を使うことで全く異なる意味になります。このように、漢字は日本語の文脈において非常に重要な役割を果たします。

2.3 漢字と仮名の併用

日本語は漢字と仮名の併用によって成り立っています。漢字が名詞や動詞の幹を表す一方で、仮名は助詞や活用形を示す役割を果たします。このバランスによって、日本語は独特のリズムと躍動感を持つことができます。

例えば、「彼が本を読む」という文では、「彼」や「本」には漢字が使われていますが、「が」や「を」、「読む」のように動詞の活用に仮名が必要です。これは日本語の特徴であり、文を構成する際の柔軟性を示しています。漢字と仮名の密接な関係は、言語学的にも興味深いテーマです。

3. 日本における漢字教育の現状

3.1 小学校での漢字教育

日本の小学校では、漢字教育が早期から始まります。学年ごとに習得すべき漢字数が決められ、1年生では約80文字から始まり、最終的には6年生までに約1000文字以上を習得することが目標です。子供たちは、漢字を使った読み書きの練習を通して、基礎的な言語能力を養います。

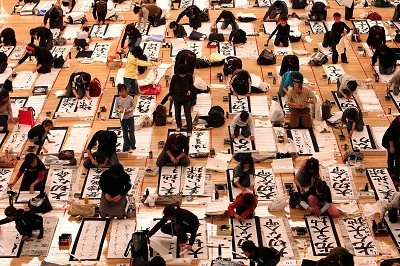

教育現場では、漢字を書くためのテキストやドリルが広く使用されています。特に、書写の時間では、正しい書き方や筆順を学ぶことが重視されており、手書きの重要性が再認識されています。また、具体的な事例として、最近では「漢字検定」などの資格試験を活用し、子供たちの漢字学習へのモチベーションを高める取り組みも行われています。

3.2 中学校・高校での漢字教育

中学校に進むと、漢字教育はより一層深まります。生徒たちは、日常生活において使用される漢字の熟練度を高めるべく、文学作品や新聞記事を学ぶ機会が増えます。さらに、漢字を用いた文章作成や論文の執筆を通して、社会的なスキルも磨かれます。

しかし、この段階では生徒たちの負担も増します。特に、漢字の多くを記憶する必要があり、覚えることが困難に感じる生徒も多いのが現実です。そのため、漢字教育に対する理解や補助的な取り組みが必要です。具体的には、漢字をテーマにしたゲームやアプリを使用して、楽しみながら学ぶ工夫が求められています。

3.3 大学における漢字の学習

大学では、漢字教育の在り方も多様化してきました。日本語学科においては、漢字の使用方法や文化的背景についての専門的な研究が行われており、漢字を深く理解する機会が提供されています。また、留学生向けの日本語コースでは、漢字の基礎を学ぶ際に、文化や社会についても並行して学ぶことが重要視されます。

大学では、また、漢字の教育方針も多岐にわたります。具体的には、異文化体験を通じて漢字に対する理解を深めるためのプログラムや、漢字を利用した創作活動が行われています。これにより、学生は漢字を学ぶだけでなく、言語に対する視野を広げることができています。

4. 漢字学習の課題

4.1 漢字の学習難易度

漢字は非常に多くの文字を含むため、学習者にとっての難易度が高いという課題があります。特に、音読みと訓読みがあるため、同じ漢字でも使い方を覚えるのが難しいと感じることが多いです。また、似たような形の漢字が多数存在するため、混同してしまうこともあります。

たとえば、「迷」と「猫」、「耳」と「聴」など、形が似ている漢字が多いため、習得する際に混乱を生じやすいです。このようなことは特に初心者にとって心理的なプレッシャーとなり、学習を妨げる要因になっています。教育現場では、こうした課題を克服するための多様なアプローチが検討されています。

4.2 教材と教授法の問題

漢字教育における教材と教授法にも課題があります。既存の教材が一律的であるため、生徒の多様な学習スタイルに適応できないことがしばしばあります。特に、視覚的な学習を好む生徒や、動きを通じて学ぶことを重視する生徒には、工夫が必要です。

また、教授法についても、アクティブラーニングやコラボレーション学習などの新しい手法が求められるようになっています。教師が一方的に教えるのではなく、学習者同士が互いに教え合う機会を提供することで、理解の深まりと興味を引き出すことが期待されています。たとえば、ペアでの漢字クイズや、グループディスカッションを通じての漢字分析などが効果的とされています。

4.3 デジタル化の影響

スマートフォンやタブレットの普及により、漢字学習のスタイルも変化しています。デジタル教材やアプリの利用は、子どもたちにとって新しい学びの手段となっていますが、一方で、手書きの練習が不足する恐れもあります。漢字は形を覚えることが重要であるため、デジタル環境だけで学ぶことには限界があるとされています。

最近では、オンラインの漢字学習プログラムやゲーム型アプリが増えており、楽しみながら学べる環境が整っています。しかし、これらのツールが従来の学習方式とどう融合していくかが今後の課題となります。特に、デジタル学習の際の自己管理能力や、集中力を保持するための工夫が必要です。

5. 漢字教育の未来

5.1 新しい教育方法の提案

漢字教育の未来には、新たな教育方法の導入が不可欠です。近年注目を集めているのが、ゲームやコミュニケーションを取り入れたアクティブな学習方法です。例えば、漢字をテーマにしたボードゲームやクイズを作成することで、楽しみながら学ぶことができ、子どもたちのモチベーションも向上します。

さらに、プロジェクトベースの学習を通じて、漢字を使った作品作りを行うことも効果的です。生徒たちが自主的に漢字を学び、その成果物を共有することで、相互学習が促進され、理解が深まるでしょう。このような方策が、今後の漢字教育において重要な役割を果たすと考えられます。

5.2 国際的な視点からの整合性

漢字教育における国際的な視点も大切です。特に、海外の日本語教育機関や留学生向けのプログラムにおいて、異なる文化や背景を持つ学習者に対して、どのように漢字を教えるかの研究が進められています。具体的には、文化的背景や学習スタイルに合わせた教授法を開発することが求められています。

さらに、国際交流を通じて日本の漢字文化を広める活動が多く行われています。留学生を対象にしたワークショップや交流イベントでは、日本の漢字の美しさや歴史について学ぶ機会があります。こうした活動は、国際理解を深めるだけでなく、漢字への興味を引き立てる重要な要素といえるでしょう。

5.3 漢字文化の継承と発展

最後に、漢字文化の継承と発展は、日本における漢字教育において欠かせないテーマです。漢字の教え方が変化する中で、古典文学や歴史的文書に触れることが重要です。これにより、漢字の背景や歴史的な文脈を理解することができ、より深い学びを得ることができます。

また、漢字に対する親しみを育むための地域活動や文化イベントも推進されています。書道教室や漢字を書いたアート作品の展示会などを通じて、子どもたちが漢字に触れ、楽しむ機会を増やすことが必要です。漢字を単なる学習材料として捉えるのではなく、文化の一部として深く理解し、次の世代に伝えていく取り組みが求められています。

終わりに

日本における漢字の教育と学習は、多様な文化的背景と歴史を持ち、現代においても進化を続けています。その一方で、学習者のニーズに応えられるような新たな手法や、国際的な視点からの整合性が問われています。コミュニケーション能力を持った次世代の育成や、漢字文化の継承が重要な課題です。今後の漢字教育がより多くの人々に影響を与え、文化の一部として広がっていくことを期待しています。