漢字は、中国古代から現代にかけて発展してきた、非常に重要な文化的要素です。特に日本では、漢字は日常生活や教育において欠かせない存在となっています。今日のテーマは、漢字の音読みと訓読みが学習においてどのように重要であるかということです。音読みと訓読みの理解は、日本語学習者にとって、漢字を効果的に習得するための鍵となります。それでは、音読みと訓読みの役割について詳しく見ていきましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1. 古代中国の文字体系

漢字は、約3000年以上の歴史を持つ文字であり、その起源は古代中国にさかのぼります。最も古い文字の形は、「甲骨文字」と呼ばれるもので、占いの結果を記録するために亀の甲羅や動物の骨に刻まれました。この時代の文字は、古代人の生活や宗教観を反映しており、彼らの社会構造を知る貴重な手がかりとなっています。

古代中国では、文字は単なるコミュニケーションツールではなく、文化や哲学の表現手段でもありました。文字を使うことで、知識や情報を未来へ伝えることができ、これが漢字の発展を促す大きな要因となったのです。また、漢字は象形文字であり、初期の文字は物の形を模して作られていました。例えば、「山」は山の形そのものであり、視覚的なイメージを通じて意味が伝わります。

1.2. 漢字の成り立ち

漢字は、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字の四つの基本的な成り立ちから成ります。象形文字は、物体の形を模した文字で、指事文字は抽象的な概念を表すために使われます。例えば、「上」や「下」という文字は、それぞれの位置を示すもので、非常に直感的です。

会意文字は、二つ以上の文字が結びついて新しい意味を持つものです。「明」(日と月)という漢字は、光や明るさを表します。形声文字は、音を持つ部分と意味を持つ部分が組み合わさって新たな文字を作ります。このように、漢字は多様な要素から成り立っており、それぞれの成り立ちを理解することが、漢字の学習に役立ちます。

1.3. 象形文字の役割

象形文字は、漢字の基盤となる重要な要素です。象形文字は単なる画像の記号ではなく、その形状が意味と結びついています。例えば、「鳥」という漢字は、鳥の形を模しており、そのままの視覚的イメージから理解できるように設計されています。このような視覚的な要素は、特に初学者にとって漢字を覚える際の大きな助けになります。

また、象形文字は中国文化に深い影響を与えており、思考方式や感情表現にも反映されています。初期の漢字に見られる象形文字は、多くの場合、周囲の自然や日常生活からインスピレーションを受けたものであり、文化の根幹にある価値観との関連性を示しています。現代においても、象形文字の考え方は、漢字の学習や使用において大きな意味を持っています。

2. 漢字の発展

2.1. 漢字の変遷

漢字は、その歴史の中でさまざまな変遷を経てきました。時代とともに社会が変わり、それに伴い文字も進化していくのです。特に、漢字が使用される地域や文化の違いによって、さまざまなバリエーションが生まれました。例如、中国の字体(繁体字と簡体字)や、日本の漢字(常用漢字)など、異なる漢字のスタイルが存在します。

例えば、繁体字は伝統的な形を保持しており、書道などの芸術においても重要です。一方で、簡体字は論理的でわかりやすいため、現代社会での使用が増えています。これにより、漢字の習得や使用についてのアプローチも異なってきます。

2.2. 書体の進化

漢字の書体も、歴史の中で大きな変化を遂げてきました。古代の書体(甲骨文や金文)、新しい書体(隷書、楷書、行書など)が生まれ、それぞれの時代や用途に応じた特徴を持っています。楷書は、特に読みやすさと整然さを兼ね備えており、学校教育や公式文書に広く展開されています。

また、書道の発展も、文字の美しさや表現力を豊かにしました。書道は、単に漢字を書くことにとどまらず、精神性や感情を表現する手段として評価されています。これにより、漢字を学ぶことは、単に文字を覚えるだけではなく、文化的な価値や美の探求とも密接に結びついています。

2.3. 文化的影響と漢字

漢字は、中国に留まらず、日本、韓国、ベトナムなど、アジア各国においても重要な役割を果たしています。日本においては、漢字は独自の発音(音読み、訓読み)を持つことで、文化が融合した可能性を秘めています。漢字が日本文化に根付いたことで、さまざまな文学や芸術が生まれ、その影響は現在まで続いています。

例えば、日本の古典文学には、漢字が多く使われており、その作品は漢字の美しさや意味が持つ深さを表現しています。さらに、漢字は日本の教育や日常生活にも欠かせない要素であり、外国人が日本語を学ぶ際には、その重要性が特に強調されます。このように、漢字は文化と密接に結びついた存在であることがわかります。

3. 漢字の音読みと訓読み

3.1. 音読みの概要

音読みとは、漢字の音を基にした読み方であり、中国語の発音に由来しています。例えば、「山」という漢字は、中国語では「シャン」と読み、日本語では「サン」と音読まれます。音読みは、主に漢字が日本に伝来した際に適用されたものであり、特に学術や公式な文書で使用されます。

音読みの特徴として、同じ音読みを持つ漢字が複数存在することが挙げられます。このため、音読みを覚えることで、漢字の意味や使い方をよりスムーズに理解することができます。例えば、「行」という漢字は「コウ」「ギョウ」「いく」と音読まれ、文脈によって異なる意味を持ちます。

3.2. 訓読みの特徴

訓読みは、漢字に日本の伝統的な言葉を当てはめた読み方であり、特に日本における独自の意味を持っています。例えば、「山」の訓読みは「やま」となり、日本の自然や文化に深く根ざしています。訓読みは、主に日常会話や文学作品で用いられ、漢字に対する親しみや理解を深める役割を果たしています。

訓読みは、文字の音を意識するのではなく、その意味に基づいて読み方を自然に選ぶことができるため、初学者にとっては理解しやすい点が魅力です。また、日本語の語彙の多様性を示す要素でもあり、訓読みを理解することで、より豊かで表情豊かな表現が可能となります。

3.3. 音読みと訓読みの違い

音読みと訓読みは、漢字を読む上で根本的に異なるアプローチを提供します。音読みは、中国語の音に由来し、公式な文書や学問に重きを置く一方で、訓読みは日本の文化や感情を反映した読み方であり、日常生活に密接に関連しています。この違いを理解することで、漢字をより深く学び、適切に使うことができるようになります。

例えば、「生」という漢字は、音読みでは「セイ」や「ショウ」と読みますが、訓読みでは「いきる」「うまれる」という意味を持つため、文脈に応じて使い分ける必要があります。音読みと訓読みの違いを把握することは、日本語における漢字の意味の深さやニュアンスを理解するための一助となります。

4. 学習における音読みと訓読みの重要性

4.1. 日本語教育における役割

日本語を学ぶ上で、漢字の音読みと訓読みを理解することは非常に重要です。教育現場では、音読みと訓読みの両方をバランスよく学ぶことが求められます。新しい漢字を学ぶ際には、まず音読みを覚え、その後に訓読みを学ぶことで、学生は言葉の意味を深く理解することができます。

実際、漢字の音読みと訓読みを組み合わせて使用することで、文中の多様な意味やニュアンスを持たせることが可能になります。このように、音読みと訓読みを両立させることが、日本語の理解を深める鍵となるのです。特に日本での教育システムにおいては、このアプローチが非常に効果的です。

4.2. 漢字学習の効果

漢字の音読みと訓読みをバランスよく学ぶことは、学習の効率を向上させるだけでなく、言語能力を高める効果もあります。音読みを理解することで、複数の漢字の音を関連付けることができ、記憶を助けます。一方、訓読みを利用することによって、文脈に応じた意味の理解が促進され、会話力の向上にもつながります。

また、音読みと訓読みを両方学ぶことで、学習者は日本語に自信を持つようになり、実際のコミュニケーションにも積極的になれます。このように、漢字の学び方は、単に文字を覚えることにとどまらず、言語運用能力を高め、自立した学習者へと成長させる重要なプロセスとなります。

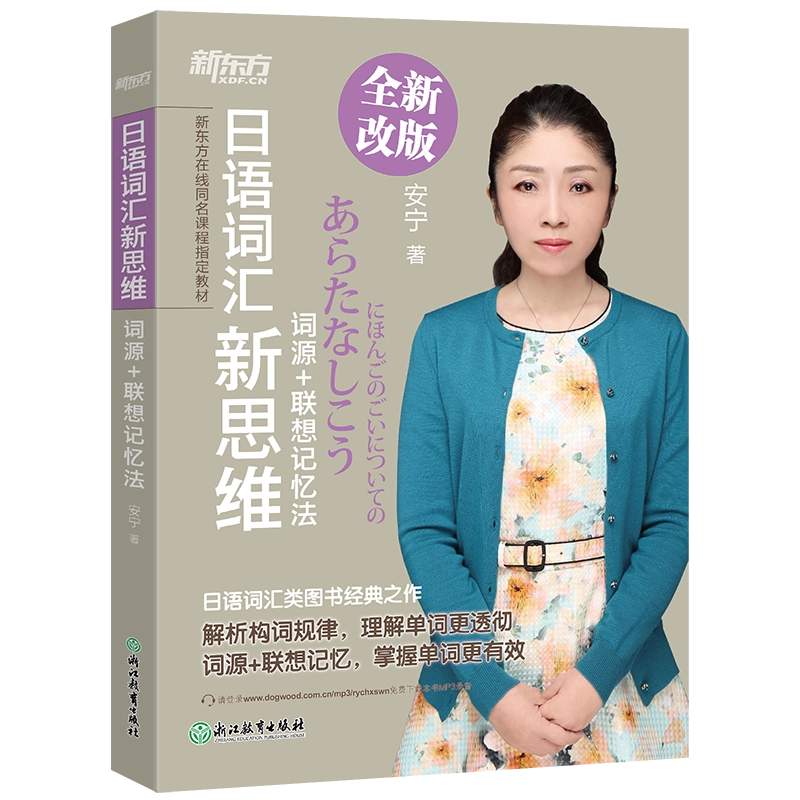

4.3. 学習方法の提案

音読みと訓読みを効果的に身につけるための具体的な学習方法には、書き取り練習やフラッシュカードの利用が挙げられます。書き取り練習を通じて、漢字の形状や書き順を覚えると同時に、音読みと訓読みを関連付けることができます。また、フラッシュカードを使用すれば、視覚的に漢字の意味や音を記憶することが可能になります。

さらに、オンラインリソースやアプリを活用することで、インタラクティブな学習環境を作り出すことができます。特に漢字ドリルやクイズ形式のアプリは、学習の楽しさを倍増させ、記憶の定着を促進する良い手段です。これらの方法を組み合わせながら、効率よく音読みと訓読みを習得していくことが大切です。

5. 漢字の未来

5.1. デジタル化と漢字

現代のデジタル社会において、漢字はますます重要性を増しています。スマートフォンやコンピュータの普及により、デジタル環境での漢字の使用が日常化しつつあります。特に、手書き入力や音声認識による漢字入力が進化し、ユーザーは簡単に漢字を扱えるようになっています。

しかし、デジタル化には課題もあります。キーボード入力に頼りすぎることで、手書きの漢字を書く能力が低下する懸念があります。このため、漢字の学習方法には、デジタルツールに依存せず、手書きの練習も重視する必要があります。また、デジタルコンテンツでの漢字の学習は、より視覚的でインタラクティブな要素を取り入れながら行うことが求められます。

5.2. 漢字の国際的な位置づけ

漢字は、日本や中国だけでなく、韓国やベトナムなど、他のアジアの国々でも使用されています。これにより、漢字は国際的な文化交流の一環としての役割も果たしています。これらの国々では、漢字が共通の歴史的背景を持ち、お互いの文化や言語に影響を与えています。

国際的な観点から見ると、漢字の学びは他国とのコミュニケーションを深める手段ともなり得ます。異文化理解や国際的なビジネスシーンでも漢字の知識は価値があり、学習者にとって大きなメリットとなります。将来的には、他言語学習の中で漢字を扱う機会が増え、より多くの人々が漢字に親しむことになるでしょう。

5.3. 次世代への継承

漢字は、長い歴史を持ちながらも、次世代への継承が不可欠です。学校教育や家庭での漢字教育が充実することで、子供たちが漢字に対する理解を深め、文化を受け継ぐことができるようになります。また、地域社会やコミュニティでも、漢字に関するイベントやワークショップを開催することで、皆で学び合う場を作ることが重要です。

次世代に漢字を伝えるためには、実践的で楽しい学習方法を模索する必要があります。例えば、書道や漢字クイズ、料理と合わせた漢字学習など、興味を引く活動を取り入れることで、学習意欲を高めることができるでしょう。これにより、子供たちは漢字をただの文字としてではなく、文化的な宝物として大切に思うようになるかもしれません。

終わりに

音読みと訓読みの理解は、日本語を学ぶ上で非常に重要な要素です。漢字の音と意味を一緒に学ぶことで、より深い理解が生まれ、日常生活や学びの場で役立つスキルとなります。また、漢字の未来を考えると、デジタル化や国際的な位置づけにも対応した学び方が求められています。次世代への継承を意識しながら、漢字を大切にし、文化を育んでいく必要があります。これからも、漢字の魅力を再発見し、その学びを楽しんでいきましょう。