中国の民間伝承と生死観については、古代から現代までの幅広い経緯があり、その変遷は中国文化の奥深さを示しています。このトピックは、単に過去の物語や伝承だけでなく、今の中国社会やその文化、思想にも深い結びつきがあります。本稿では、現代中国における伝承と生死観の変遷について詳しく探っていきたいと思います。

1. 中国文化の概要

1.1 中国文化の定義

中国文化は、数千年の歴史を持つ多様な文化的側面を含んでいます。儒教、道教、仏教などの思想が深く根付いており、これらは日常生活や価値観に大きな影響を与えています。中国文化の特徴は、家族やコミュニティの重要性、孔子に象徴される徳(道徳)の概念、そして自然との調和です。これらの要素は、伝承や物語にも反映されています。

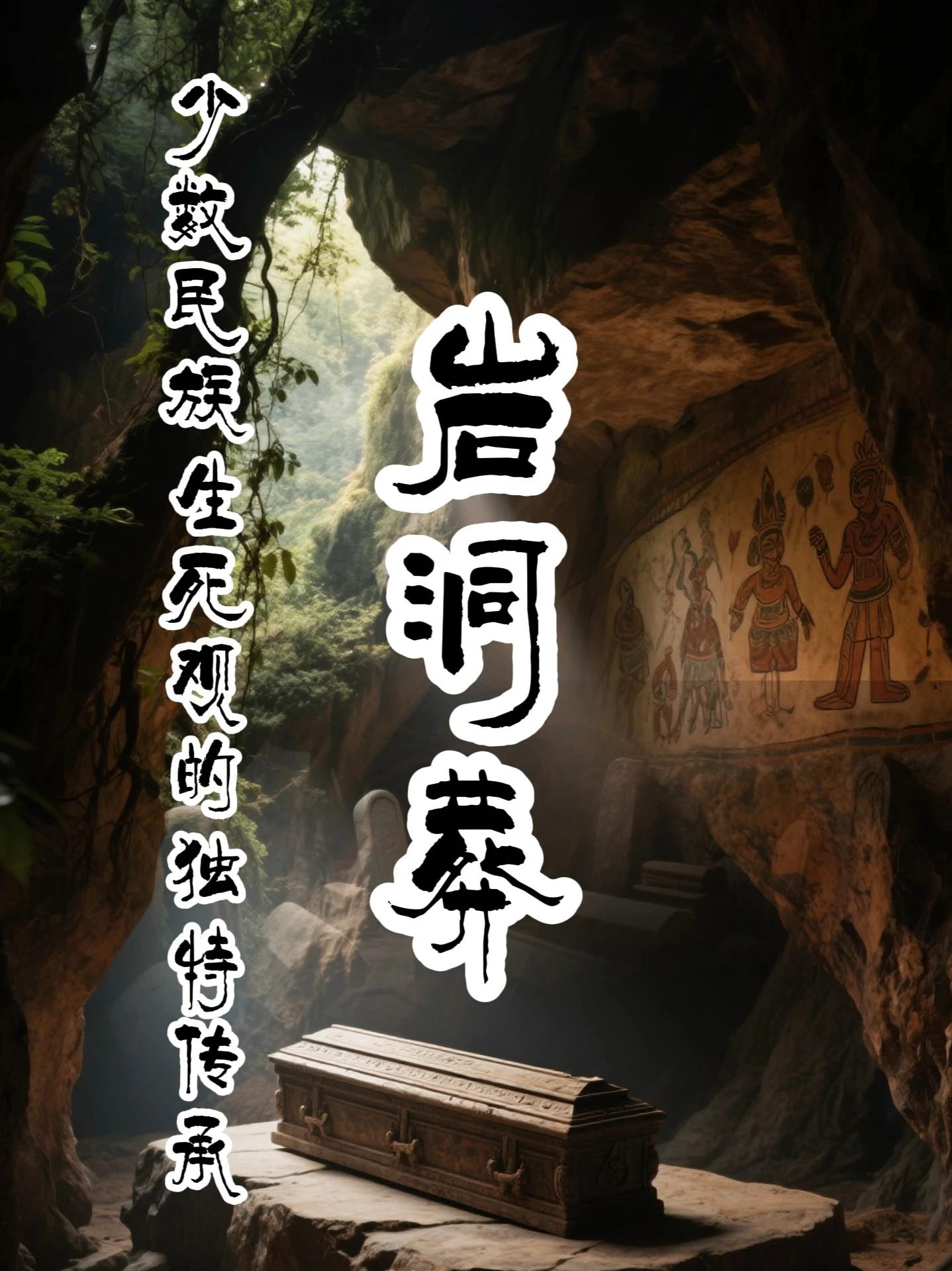

中国の文化は地域によっても異なり、少数民族の文化や各地域の習慣も豊かで多様です。漢民族の文化が主流ではあるものの、藏族や維吾尔族、満州族など、各民族の伝承や習俗は、全体的な中国文化の一部として重要な役割を果たしています。これらの多様性は、民間伝承や生死観にも影響を与え、豊かな文化的背景を築いています。

1.2 中国の歴史的背景

中国の歴史は、古代文明の興隆から現在まで続いており、その過程で数多くの王朝が興亡を繰り返してきました。特に、秦、漢、唐、宋、明、清といった王朝は、それぞれに特有の文化や思想を育みました。例えば、漢王朝では、儒教が国家の基礎として位置付けられ、その価値観は今日まで続いています。

歴史的事件や社会の変化は、民間伝承や物語に深く関わっています。文化大革命や改革開放政策など、20世紀の大きな変革も、中国人の生死観や価値観に影響を与えました。伝説や神話は、歴史の中で人々がどのように生き延び、また死を受け入れたのかを伝えており、現代に至るまでその影響は色濃く残っています。

1.3 文化の多様性

中国文化の多様性は、言語、食文化、習慣、そして信仰に見られます。各地方には独自の方言や文化があり、例えば、四川料理と広東料理は、同じ中国でありながら、全く異なる味わいを持っています。また、地域ごとに特有の祭りや伝承も存在し、それぞれがその土地の歴史や伝統に根ざしています。

民間伝承における生死観は、この多様性の一部であり、どの地域でも異なる解釈が見られます。例えば、南部では先祖を敬う文化が強調され、北部では死後の世界を信じる伝承が多いといった具合です。このような地域ごとの違いは、現代においても伝承の形やその受け入れ方に影響を与えているのです。

2. 中国の民間伝承と物語

2.1 民間伝承の定義

民間伝承とは、主に口伝えで伝えられる物語や慣習のことを指します。これらは地域や民族によって異なる内容を持ち、それぞれの価値観や信仰が色濃く反映されています。中国における民間伝承には、神話や伝説、民謡、伝承的な民話が含まれ、これらは社会の中で重要な役割を果たしています。

民間伝承は、人々の生活に密接に関連しており、農業や漁業、季節の変化といった自然現象と結びついていることが多いです。たとえば、農作業に関する伝承は、作物の成長を促すための知恵や経験を共有するものであり、地域社会の結束を強化する役割も担っています。これらの物語は、現代社会においても、新たな形で再考されています。

2.2 主な民間伝承の例

中国の代表的な民間伝承の一例として、「白蛇伝説」があります。この物語は、白い蛇が人間の女性として生活し、愛する男性との絆を深める様子を描いていますが、そこには愛と裏切り、さらには運命の力が絡んでいます。この伝承は、さまざまな映画やドラマ、オペラなどに取り入れられ、現代でも多くの人々に親しまれています。

また、地域によって異なる「猫の霊」との関わりを描いた伝承も興味深いです。特に日本では猫は幸運をもたらす存在として知られていますが、中国ではその存在がさらなる深い文化的意義を持っています。猫に関する物語が多くの場面で共有され、家庭やビジネスにおいてもその信仰が生き続けています。

2.3 物語がもたらす社会的役割

物語や民間伝承は、単なる娯楽としてだけでなく、教育や道徳を伝える重要な役割も果たしています。特に子どもたちに対しては、民間伝承を通じて価値観や教訓を教えることができます。例えば、「人間関係の重要性」や「伝統を守ることの大切さ」などが物語を通じて強調され、世代を超えて受け継がれています。

また、これらの伝承には、コミュニティの団結を促進する要素も多く含まれています。共同作業や祭りにおいて、伝統的な物語を語ることは、社会的絆を強め、地域の文化的アイデンティティを再確認するきっかけとなります。民間伝承は、現代社会においても、地域貢献や文化振興の一環として重要な位置づけを持っています。

3. 民間伝承に見る生死観

3.1 生死観の概念

中国の生死観は、歴史的背景や地域によって様々な側面を持っています。一般的には、死後の世界や輪廻転生の考え方が根付いており、それが日常生活や祭り、さらには民間伝承にも影響を与えています。生と死は切り離せないものであり、共存する関係にあるとされるのです。

例えば、儒教では先祖を敬うことが重要視されており、死後の世界への感謝や供養が強調されています。このため、家族の絆や先祖の教えを大切にすることが生きる上での指針とされています。これに対して、道教や仏教では、より精神的な輪廻の教えが広まり、魂の救済や成仏がテーマとされています。

3.2 伝承における生死の描かれ方

民間伝承における生死の考え方は、物語の中でさまざまに描かれています。多くの物語において、主人公が死に直面する場面があり、それが物語の核心となることがよくあります。このような場面では、死を恐れる気持ちと、死を受け入れる知恵が対比されて描かれることが多いです。

また、多くの伝説において、死後の世界や幽霊の存在が語られることがあります。「冥界」や「地獄」といった概念は、死後の世界を理解する上で重要であり、人々に生の価値を考えさせるきっかけを提供しています。特に、先祖の霊と子孫との関わりが描かれた伝承が多く見られ、世代を超えたつながりが強調されています。

3.3 歴史的背景に基づく生死観の変遷

歴史的な変遷により、生死観は常に変わってきました。古代中国では、死は自然の一部として受け入れられ、輪廻や再生の考え方が重視されていました。しかし、近代以降、特に西洋思想の影響を受ける中で、物質主義的な価値観や孤立感が生まれ、生死に対する考え方が変わってきたのです。

例えば、文化大革命期には、伝統的な価値観が否定され、個々の存在が軽視されるようになりました。この時期の伝承や物語も、政治的なイデオロギーによって影響を受け、変容しました。しかし、最近では、ホリスティックな視点から再び生死観が見直され、伝承が重要な役割を果たすようになっています。社会の変化や人々のニーズに応じた生死観の新たな解釈が求められているのです。

4. 現代中国における伝承の変容

4.1 現代社会の影響

現代中国では、都市化やグローバル化の進展により、伝承も大きく変わりつつあります。伝統的な価値観や生活様式が失われつつある中で、若者たちは異なる文化に触れる機会が増えています。これに伴い、民間伝承も変化し、現代的な解釈や表現方法が模索されています。

特に、インターネットやSNSは、伝承の情報流通のあり方を一変させました。昔ながらの口伝えから、デジタルメディアを用いた新しい物語の語り方へとシフトしています。これにより、伝承が広まりやすくなり、新しい形での再解釈が行われていますが、同時に、伝統文化が薄れる危機感も抱かれています。

4.2 伝承のメディア化

現代のメディアは、民間伝承を広めるための強力なツールとなっています。映画やドラマ、アニメ、ゲームなど、様々なメディアで民間伝承が扱われ、多くの人々に影響を与えています。特に最近では、映画「白蛇傳」やアニメ「獣道」といった作品が、古い文献や伝承を元にしたストーリー展開を行っており、若い世代の注目を集めています。

このようなメディアによる表現は、新たな解釈やアプローチを生み出し、伝統文化の再生につながる可能性も秘めています。しかし、同時に、商業化や大衆化によって本来の意味や価値が薄れる危険性も伴います。したがって、伝承がどのように受け継がれていくかは、今後の重要な課題です。

4.3 若者と伝承の関係

若者たちは、デジタルネイティブであり、情報テクノロジーに親しんでいます。しかし、彼らが伝承に触れる機会はしばしば限られており、伝統文化の重要性を理解するには課題があります。学校教育や家庭での教えが薄れる中で、若者たち自身が伝承を見出し、新しい意味を与えたいという動きも見られます。

ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを通じて、若者たちは民間伝承の現代的な再創造に貢献しています。原作の物語を基にした創作やパロディが行われ、それをシェアすることで新たなコミュニティが形成されています。このような流れは、伝統と現代の融合を生み出し、次世代へと繋いでいく可能性を秘めています。

5. 生死観とその現代的解釈

5.1 現代生死観の多様性

現代の生死観は、ますます多様化しています。社会の変化に伴い、人々の価値観やクルーが変わり、伝統的な生死観に加えて様々な解釈が生まれています。例えば、宗教や哲学、心理学や社会学といった異なる観点から、生死についての考察が進められています。

一部の思想家や研究者は、伝統的な生死観を取り入れながらも、新しい視点を加えることが必要としています。生きる意味や死への恐れ、そしてそれに対する受け入れ方など、個々の体験を通じての多様な視点が求められています。このような多様性は、現代社会の中での存在意義やつながりを感じる手助けとなることでしょう。

5.2 生死観に関する新たな研究

生死観に関する研究は、学術的な観点だけでなく、一般の人々にも興味を持たれています。特に、心理学や社会学の分野では、死に対する恐怖や慰め、人生の目的に関する新しい研究が進行中です。最近では、「死生観の変遷」に関するセミナーやワークショップが開催されており、多くの参加者が生死についての考えを深めています。

このような新たな研究は、特に都市部での生活が変わる中で、人生の意義を考え直すことにつながります。過去の伝承や教訓を学びながら、現代に必要な価値観を見直すことは、未来に向けた生死観の形成に寄与するでしょう。

5.3 中国の未来に向けた生死観の展望

中国の未来における生死観の展望は、依然として多くの不確実性に包まれています。急速に変化する社会の中で、人々が何を大切にするべきか、それぞれが自分なりの生死観を見つけることが重要です。また、国家や地域社会も今後の価値観形成に寄与する必要があります。

全体的な視点から見ると、現代の生死観には、個人の体験や信仰、コミュニティの絆が融合された姿が見えてきます。これにより、未来の中国は、より深い理解と多様性を持った生死観を持つ文化を形成していくことが期待されます。

6. まとめと考察

6.1 研究の意義

中国における現代の伝承と生死観の変遷を探ることは、文化的な理解を深めるだけでなく、現代社会における価値観の多様性を再確認する重要な作業です。各時代の背景を踏まえ、私たちは共通の基盤を見いだすことができます。

6.2 今後の課題

今後の課題としては、如何にして伝承文化を守りつつも、現代的な解釈を取り入れていくかという点が挙げられます。特に、若者が伝承にどのように関与し、新たな創造を生み出していくかは、重要なテーマとして位置づけられます。この課題を解決するためには、教育やメディアを通しての啓発が必要です。

6.3 伝承と生死観の関わりの重要性

伝承と生死観の関わりは、中国文化の核心にあります。これを理解することで、過去の教訓や価値観を今日的に受け入れ、未来へと受け継いでいくことが可能です。中国文化の深さを探求し続けることは、私たち全員の責任でもあり、この研究がその一助となることを願っています。

終わりに、現代の中国における伝承と生死観の理解を深めることで、我々は歴史と現代をつなげる架け橋を築いていくことができるでしょう。それは、次世代に向けた希望の光となるのです。