孫子の兵法は古代中国の軍事戦略書として非常に有名で、戦争の哲学や戦略について深く掘り下げています。その中でも、地形の重要性は特に強調されています。地形は戦闘における戦略や戦術を左右し、勝敗を決定する大きな要因となり得ます。この記事では、孫子の兵法における地形の戦略的重要性について詳しく見ていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは

孫子の兵法、または「孫子」は、中国春秋時代の軍事思想家である孫武によって書かれたとされる兵法書です。この著作は、戦争に必要な戦略や戦術を体系的にまとめたものであり、単なる戦争の技術だけでなく、戦争に対する哲学的な考察も含まれています。孫子の兵法は、古代中国だけでなく、その後の世界の軍事戦略にも深い影響を与えています。

この兵法書の中では、戦争とは単なる武力の衝突ではなく、情報、心理、環境を考慮した総合的な戦略行動であると説かれています。孫子は「知己知彼、百戦不殆」という言葉を用いて、自軍と敵軍, そして戦場の環境を充分に理解することが勝利への道であると強調しました。つまり、単に敵を倒すことを目指すのではなく、環境や条件を活かす知恵が必要だとしています。

1.2 兵法の目的と戦略の重要性

兵法の重要な目的は、無用な戦争を避けることであり、戦争が不可避な場合でもできるだけ効率よく勝利を収めることです。孫子は、戦争は制御可能なものであり、それに対して戦略を練ることで結果を予測し、有利に進めることができると説きました。兵法の中で、勝利を決定する要因として、戦略の微妙な使い方が強調されているのです。

戦略の中でも特に地形が果たす役割は大きく、攻撃や防御を行う際には、地形の条件を踏まえた上での判断が求められます。例えば、敵が山越えをする際には、山道の狭さを利用して少数で多数の敵を迎え撃つ戦術などが考えられるでしょう。こうした地域特有の特性を理解することは、戦略を練る上で欠かせません。

2. 戦争と地形の関係性

2.1 地形の種類と特徴

戦争における地形は、山地、平地、河川、森林、砂漠など多様な形態が存在し、それぞれの地形には特有の特徴があります。山地は高低差が大きく、防衛に有利な一方、兵力の移動が困難である場合もあります。例えば、ヒマラヤ山脈では、地形を利用した guerrilla warfare(ゲリラ戦)が行われた歴史があります。

平地は兵力の展開が容易で、大軍を用いた大規模な決戦に向いていますが、隠れ場所が少なく、防御には不利です。また、平地での戦闘においては、騎馬軍団や大砲といった機動力を活かす武器が重要とされます。このため、平地で戦う際には、騎兵や重火器を活用した戦略が取られることが一般的です。

河川は、戦略ポイントとして非常に重要です。川を渡ることができない敵を攻撃することもできれば、逆に自軍が川を守ることも可能です。近代戦争においても、河川の渡河作戦が勝敗を分ける要因となることがあります。このように地形の種類によって戦略が大きく異なるため、地形分析は極めて重要です。

2.2 地形が戦略に与える影響

地形が戦略に与える影響は、軍の移動速度や補給線、情報収集の効率に直結します。例えば、険しい山道では兵士の移動が遅れ、補給が困難になりがちです。また、視界が悪くなることで敵の動きを把握することも難しくなります。このような条件下では、兵士の士気や指揮能力も低下し、結果的に戦局に悪影響を及ぼすことになります。

一方、敵軍の進行する地形を分析し、そこに罠を設けたり、奇襲をかけたりすることで、少ない兵力でも勝利を収めることができる場合があります。孫子は「地形を知ることで不利を保ち、優位に立つ」と言っていますが、実際の戦闘においても地形を利用した策略は多く見られます。

例えば、ナポレオン戦争におけるアウステルリッツの戦いでは、 Napoleon(ナポレオン)は地形を巧みに利用し、敵を誘導して包囲網を形成しました。この戦術は「地形を研究し、敵を利用する」という孫子の教えを体現していると言えるでしょう。

3. 孫子における地形の重要性

3.1 地形分析の手法

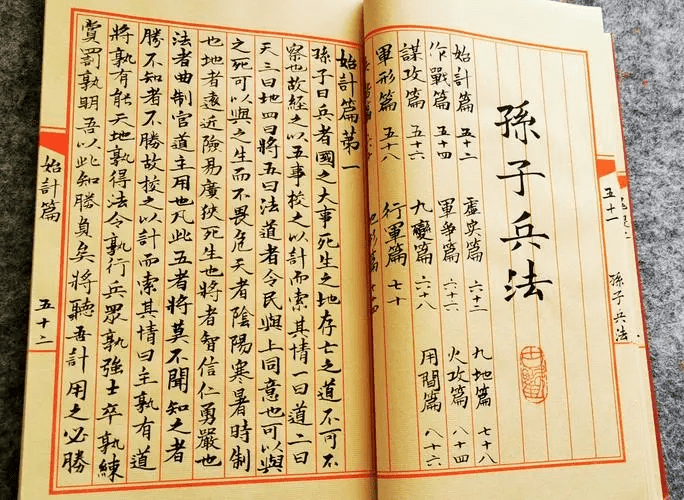

孫子の兵法では、地形分析が戦略の成否を分ける重要な要素とされています。具体的には、「九地に従った兵法」として、地形には「平地」「戦地」「山地」「難地」など、さまざまな分類がされ、それぞれに適した戦術が存在します。孫子は、これらの地形を理解し、それに基づいて行動を選択することが重要だと説いています。

地形分析においては、敵の動きや進行方向を予測する能力が求められます。例えば、敵軍が山道を通る場合、自軍が高地を占めることで敵の動線を遮ることができ、戦局を有利に進めることが可能です。地形の特徴を詳細に分析することで、戦局の流れを変える手段を見出すことができるのです。

さらに、孫子は軍を指揮する際には、単に地図を使うだけでなく、現地での観察も重要であると強調しています。このように、地形を理解するための徹底した調査・分析が求められるのです。現代の戦争でも、ドローンや衛星データを活用した地形分析が行われていますが、孫子の時代から地形の重要性が認識されていたことは興味深い点です。

3.2 適切な地形選択の事例

孫子の兵法において適切な地形選択は、戦争の勝敗を左右する要因となります。実際の歴史上でも、多くの戦闘においてその選択が重要な役割を果たしてきました。例えば、有名な赤壁の戦いでは、蜀と呉の連合軍が岩や木々の多い湿地帯を利用し、敵の大軍である曹操軍に対して優位に戦闘を展開しました。この戦いでは、地形を生かした戦術が決定的な差を生んだのです。

また、第二次世界大戦におけるモスクワの戦いでは、ソ連赤軍が冬の厳しい気候条件を利用し、敵の補給線を断ちました。このように、天候や地形が相まって戦局を決定づけた例は数多く存在します。孫子の教えを反映した戦闘例は、現代でもそのまま応用できることが多いのです。

さらに、近代のバルカン半島における紛争でも、山岳地帯における guerrilla warfare が展開され、地形を活かした戦争戦術が用いられました。このように、地形選択の重要性は、古代から現代に至るまで常に変わらないテーマであり続けています。

4. 戦略的地形の具体例

4.1 山地戦とその戦略

山地での戦闘は、特有の困難さと機会がともに存在します。高い山地では視界が広がり、敵の動きを把握しやすくなりますが、同時に急峻な地形が足かせとなり、兵士の移動や補給が難しくなります。孫子は、山地戦で勝利を収めるためには、敵に先んじて高い位置を確保することが重要であると述べています。

また、1950年代の朝鮮戦争において、朝鮮人民軍は山地を利用して奇襲攻撃を仕掛けました。このように、山岳地帯での素早い動きが勝利に結びつくことも多く、地形の特徴を活かした戦略は常に求められています。山地での戦略的行動には、急な登攀や隠密行動が求められますが、これが成功した際には大きな成果を得ることができます。

近年の戦略ミニマリズムの時代においても、山地戦は依然として重視されています。テロリズムなどの非正規軍による戦闘は、しばしば山岳地帯で発生し、地形を利用した戦略が用いられます。

4.2 河川戦の戦略的重要性

河川は、軍事戦略において非常に重要な要素とされています。水の流れを考慮することで、敵軍の動きを制限したり、防御の拠点を形成したりすることが可能です。孫子の兵法でも、河川の流れや渡河地点を知ることが勝敗に影響するとしています。

例えば、ナポレオン戦争において、河川を渡ることができた側が戦局を有利に運びました。また、川の流域における戦闘では、敵に対して高地からの攻撃が有利になるため、位置取りが鍵を握ります。河川戦では、補給や移動の効率性が求められるため、渡河作戦が成功すれば、瞬時に態勢を変えることができ、結果として優位に立ちます。

近代においても、淡水資源を利用した作戦が展開されています。ドミニカ共和国における内戦では、河川を利用した戦術が功を奏しました。ここでも、河川の選択が勝敗を分ける重要な要素となったのです。

4.3 平地戦と戦術の考察

平地戦は、一般的に大規模な兵力を要する戦闘形態ですが、一見すると有利に見える状況が、実際には不利に働くケースもあります。地形が平坦な場合、機動力や火力を最大限に発揮できる一方で、隠れ場所が少ないため、敵の集中攻撃を受ける危険性もあるのです。ここで求められるのは、迅速かつ効率的な兵力の配置と、持続的な攻撃能力の確保です。

平地戦の著名な例として、第一次世界大戦の西部戦線が挙げられます。この戦場では、トレンチ戦が行われ、長期的な消耗戦が展開されました。平地での戦闘は、戦術や兵器の進化も促し、新たな攻撃方法や防御方法が生まれた歴史的な背景も見られます。

また、平地での飛行機や戦車という新しい兵器の導入により、戦術は大きく変わりました。これにより、平地戦はますます進化し、新たな利益をもたらすこととなったのです。

5. 現代戦争における地形の活用

5.1 地形を考慮した現代戦略

現代の戦争においても、地形が果たす役割は依然として重要です。特に非対称戦争やゲリラ戦の形態が増える中で、地理的条件と環境が戦局を大きく左右します。テロ組織などは、民間地域や山岳地帯を利用して執拗な攻撃を行う一方で、正規軍はそれに対応した戦略を練る必要があります。

現代戦争では、航空機や衛星技術が発達し、リアルタイムでの地形情報が取得可能です。これにより、戦略に地形分析を組み込むことが以前よりも容易になっています。敵の動きを的確に把握し、有利な地形を事前に選択することが、勝利を左右する決定的な要因となります。

また、現代のもう一つの特性として、サイバー戦争も地形に関わる重要な要素とされています。サイバー空間でも敵の情報を収集し、地形情報をベースにした戦略が展開されることが増えています。

5.2 孫子の兵法から学ぶ現代の教訓

孫子の兵法が現代の戦争においても有用であることは多くの戦略家や軍事専門家によって確認されています。孫子が提唱した「柔よく剛を制す」という教えは、現代戦においても重要視されています。具体的には、敵の強力な部分を避けつつ、弱点をつくことで勝利を目指すという考え方が、今なお参考にされています。

例えば、フルクラム戦争において、アメリカ軍は精密爆撃により、敵の重要拠点を狙い撃ちしました。この際、地形の利点を生かしつつ、敵の防御ラインを越える巧妙な戦術が展開されています。このように、孫子の教えが現代の軍事戦略にも生かされる場面は数多く見られます。

さらに、ビジネスや政治の戦略にも孫子の教えは応用されています。競合他社との競争において地形を考慮し、適切な戦略を展開することで、成功を収める事例が増えています。このように、孫子の兵法は時代を超えて普遍的な教訓を提供していると言えるでしょう。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、単なる軍事書にとどまらず、戦略的思考の基礎を築いた著作として重要です。その教えは、古代の戦争だけでなく、現代のビジネスや政治戦略にも応用されていることから、その普遍的な価値が認められています。地形の重要性や戦略の策定における柔軟性は、あらゆる戦場において有効です。

6.2 地形戦略の未来展望

未来においても、地形を考慮した戦略はますます重視されることでしょう。特に、人工知能やドローン技術が進化する中で、地形情報をリアルタイムに分析し、効率的な戦術を展開する可能性が広がっています。それに伴い、古代の戦略家である孫子の教えが、ますます重要視されることになるでしょう。

終わりに、孫子の兵法における地形の戦略的重要性は、過去、現在、そして未来にわたり、戦争や戦略の根底に流れ続けるテーマであるといえます。その知恵は、私たちが直面するさまざまな競争や課題においても、貴重な指針となることでしょう。