舌診は、中国伝統医学において非常に重要な診断手法の一つです。これは、舌の状態を観察することで、体内の健康状態や病気の兆候を見極める技術です。今回のテーマは「舌診の実践における注意点」です。この文章では、舌診に関する基本的な考え方から始まり、舌の構造、舌診のテクニック、実践における注意点、具体的な実例、そして未来の展望について詳しく見ていきます。

1. 舌診の基本概念

1.1 舌診とは何か

舌診とは、舌の色、形、表面の状態を観察することによって、身体の健康状態を診断する古代中国の技術です。舌は内臓の状態を映し出す「鏡」とも言われており、様々な病気や不調を示すシグナルがあります。たとえば、舌の色が赤すぎたり、白っぽくなったりすることは、体内の炎症や虚弱を示す場合があります。

舌診は、単なる観察ではなく、感覚的にも重要な情報を提供します。舌が乾燥している、といった状態からは、体内の水分バランスが乱れている可能性が考えられます。このように、舌診は身体の健康状態を総合的に把握するための重要なツールとなっているのです。

1.2 舌診の歴史的背景

舌診の起源は、数千年前の中国に遡ります。古代の医者たちは、舌を観察することで患者の健康状態を診断し、治療を行っていました。『内経』と呼ばれる古典的な医学書には、舌診の技術が詳細に記されています。これにより、舌診は長い歴史を持ち、多くの医療従事者に継承されてきました。

時代が進むにつれて、舌診の技術はさらに洗練され、他の診断技術とも組み合わせられるようになりました。現代の中医学においても、舌診は非常に重要な役割を果たしており、医療の現場で多く利用されています。そのため、舌診を習得することは、中医学を学ぶ上で欠かせないステップです。

1.3 舌診の重要性

舌診は、視覚的な診断方法でありながら、その情報は非常に多岐にわたります。舌の異常は、しばしば内臓の不調や病気の前触れとなることが多いため、医療従事者は舌診によって早期に問題を発見し、適切な治療を行うことができます。たとえば、糖尿病患者の舌を観察することで、血糖値のコントロール状況を把握できる場合があります。

また、患者自身が自分の健康状態を把握するためにも、舌診は有用です。日常的に自分の舌の状態を意識することで、体調の変化に敏感になり、適切な生活習慣の見直しにもつながります。そのため、舌診は医療現場だけでなく、一般の人々にも役立つ技術であると言えます。

2. 舌の構造と機能

2.1 舌の解剖学

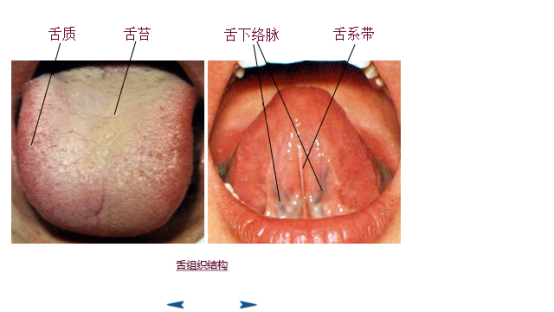

舌は、筋肉で構成された柔軟な器官で、発音や味覚、さらには消化において重要な役割を果たしています。舌の表面は、細かい突起や凹凸があり、これを「味蕾」と呼ばれる部分が覆っています。この味蕾は、味を感じるために必要で、甘さや苦さ、酸っぱさなど、さまざまな味を認識するのに役立っています。

舌には主に、舌筋と呼ばれる特有の筋肉があり、この筋肉が舌を自由に動かすことを可能にしています。また、舌の下には血管や神経が通っており、これらは舌の感覚や温度を感じる能力に寄与しています。健康な舌は、通常、柔らかく、適度な湿り気を持っていますが、その状態が変化することで、内臓の異常を示唆することがあります。

2.2 舌の機能とその役割

舌の機能は多岐にわたりますが、主に「味覚」「発音」「食事」に関与しています。特に味覚は、舌の表面にある味蕾によって感知されるため、健康状態の重要な指標となります。例えば、味覚が減退している場合は、体調不良や栄養不足を示すことがあります。

また、舌は発音にも欠かせない器官です。言葉を発する際、舌は声帯や口の中の他の器官と連携して、様々な音を作り出します。舌の動きが円滑でない場合、発音に影響を及ぼすことがあります。これもまた、健康状態を反映する一つのサインと考えられます。

最後に、舌は食物を口の中で移動させ、噛む動作を助ける役割も担っています。このプロセスが円滑に行われない場合、飲み込みにくさや消化不良といった問題に繋がることがあります。舌の健康が全体的な健康に影響を与えていることは、非常に重要なポイントです。

2.3 舌の状態と健康の関係

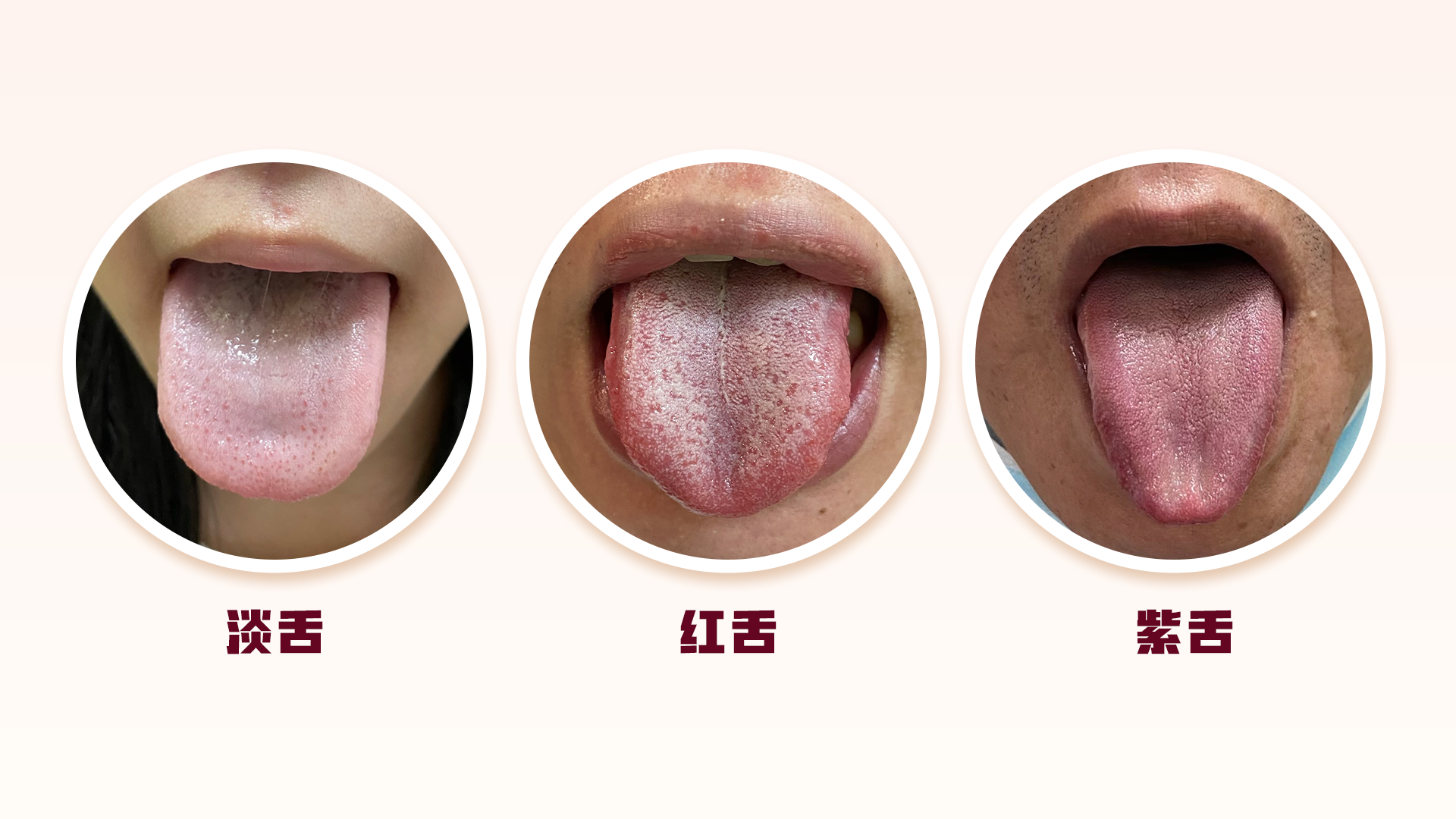

舌の健康状態は、さまざまな体の不調や内部の病気と密接に関係しています。例えば、舌が赤くなっている場合、それは身体が戦っているサインかもしれません。逆に、舌が白っぽい場合は、体内に疲労やストレスがたまっている可能性があります。このように、舌の色や状態は内部の健康状態を反映しているのです。

さらに、舌の表面に現れる苔(舌苔)は、胃腸の健康や免疫力に直結しています。舌苔がしっかりとある場合は、健康であることが多いですが、逆に苔が薄いと、栄養不足や消化不良を示すことがあります。舌の状態を観察することで、内臓の健康状態を把握する手がかりとなるため、とても重要です。

また、舌の状態はストレスやホルモンバランスにも影響を受けます。生活習慣病や内分泌異常がある場合、舌に異常が見られることがあります。このため、日常的に舌の状態を観察することは、自分自身の健康管理の一環としても重要と言えるでしょう。

3. 舌診のテクニック

3.1 見るべき舌の特徴

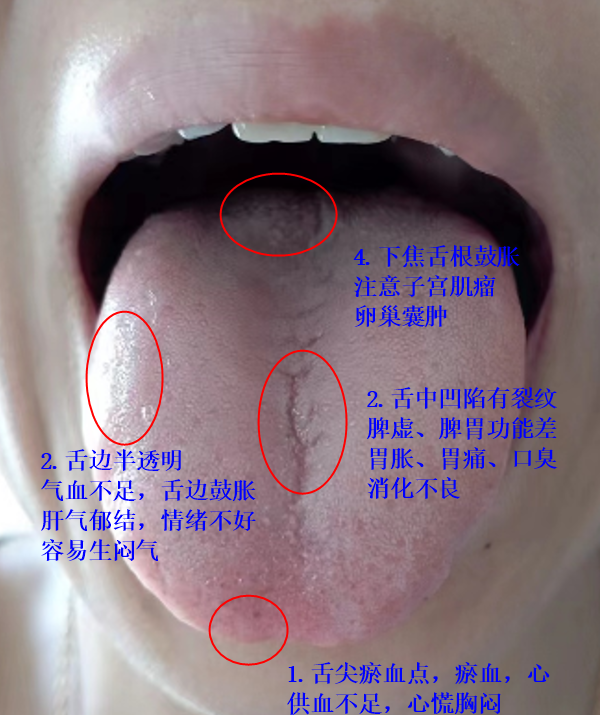

舌診において注目すべきポイントはいくつかありますが、まずは舌の色です。舌の色は、赤、白、紫、黄など多様で、各色が示す意味があります。たとえば、赤い舌は身体が熱を持っていることを示し、白い舌は冷えを示すことが多いです。

次に舌の形状も重要です。舌がふっくらとしている場合は、身体の水分バランスが良好であることを示す一方で、細長い舌は乾燥や栄養不足を示唆することがあります。また、舌の縁がギザギザしている場合は、ストレスや不安を示すことがあります。

最後に、舌の表面の状態も見逃せません。舌に苔がある場合は、消化機能や内臓の状態を読み取る手がかりになります。舌苔が厚い場合は、身体が何らかの形で滞っていることを暗示します。

3.2 色、形、苔の観察方法

舌診の結果を的確に把握するためには、まず舌をしっかり観察する必要があります。舌を観察する際は、光の加減や角度に注意を払いましょう。自然光の下で舌を観察するのが理想的ですが、室内でも明るい場所で見ると、色合いが鮮明に見えます。

舌の状態を詳しく見るためには、舌をよく引き出し、鏡を使って眺めると良いでしょう。この際、舌の先端、中央部分、根元部分など、各部分の状態を観察します。特に舌の中心には、内臓の健康状態が反映されるため、注意深く見ることが求められます。

舌の苔については、舌の奥から手前にかけて、色や厚みを観察します。苔が異常に厚い場合は、内臓の不調を示し、黄みを帯びている場合は、熱が溜まっている可能性があります。このように、色、形、苔の観察が合わさることで、患者の健康状態を総合的に判断できるのです。

3.3 舌診結果の解釈

舌診の結果を解釈する際には、単一の要素だけを見て判断するのではなく、複数の要因を総合的に考察することが重要です。舌の色や形が示す意味を理解したら、それに基づいて健康状態を推測します。例えば、赤くて乾燥した舌は、体内の熱が高まっていることを示し、おそらく炎症やストレスが原因と考えられます。

舌診の結果は、患者の生活習慣や食事、ストレスレベルとも密接に関連しています。そのため、舌の状態を観察した後、患者に対して生活習慣の改善や食事の見直しを提案することも重要です。舌診をもとにした治療は、単なる対症療法ではなく、全体的な健康管理を目指すものです。

さらに、舌診の結果をもとに、他の診断法や問診結果と照らし合わせることで、より正確な診断ができます。たとえば、舌診で得た情報と血液検査の結果を組み合わせることで、より詳細な健康状態の把握が可能になります。このように、舌診を有効に活用するためには、他の手法との併用が非常に有益です。

4. 舌診における注意点

4.1 環境と条件の影響

舌診を行う際には、環境が大いに影響します。例えば、薄暗い場所で舌を観察すると、舌の色や状態が正確に把握できません。そのため、舌診を行う際は、明るく、静かな場所を選ぶことが重要です。また、舌の状態は食事や飲み物の影響を受けるため、診断前に何を摂取しているかも考慮に入れるべきです。

例えば、食後すぐに舌を診断するのは避けるべきです。食べたものが舌に影響を与えてしまい、本来の健康状態を見抜くことが難しくなります。理想的な状況下で診断を行うためには、食事から約2~3時間の時間を空けることが望ましいでしょう。

さらに、患者の心の状態も舌診には影響します。緊張や不安があると、舌の状態にもその影響が出ることがあります。リラックスした状態で診断に臨むことが、正確な結果を得るためには欠かせません。

4.2 患者とのコミュニケーション

舌診を行う上で、患者とのコミュニケーションは極めて重要です。診断を行う前に、患者に対して症状や不安を詳しく聞き取り、信頼関係を築くことが大切です。このようにして、患者が安心して舌診を受けることができる環境を整えることで、より正確な診断が可能になります。

また、患者が自分の舌の状態を説明することで、特徴的な症状を詳しく理解する手助けともなります。例えば、患者が「最近口内炎ができやすい」と訴えた場合、それは舌の状態と関連があるかもしれません。このような情報を事前に知っておくことで、舌診の結果をより的確に解釈できるのです。

舌診を行った結果も、患者にわかりやすく説明することが重要です。その際には専門用語をできるだけ避け、具体的な例を用いて説明することが望ましいです。これにより、患者自身が自分の健康状態を理解し、今後の生活改善に役立てることができます。

4.3 文化的な要因の考慮

舌診を実施する際には、文化的な背景や習慣も考慮する必要があります。患者が受け入れやすい診断方法であるか、また文化特有の健康観が影響を与えている場合も考えられます。たとえば、食文化や生活習慣が異なる地域では、舌の状態に現れる不調も異なります。そのため、文化的な理解が必要となります。

さらに、多様な文化を持つ患者に対しては、ストレスや身体の不調についてのアプローチも異なります。例えば、西洋文化では医療に対して科学的な根拠を重視する一方、東洋文化では気の流れやバランスを重視することが多いです。観察した舌の状態をどのように伝え、理解してもらうかは、文化的な配慮も大切です。

舌診の結果を患者に説明する際、文化的なアプローチを尊重することで、より深い理解と信頼関係が築けます。また、患者が持つ独自の価値観や信念も理解することで、診断や治療がスムーズに進むことが期待できます。文化的な要因を考慮することは、多様性を尊重し、より良い医療を提供するための重要なポイントと言えます。

5. 舌診の実践例

5.1 臨床での具体的なケーススタディ

舌診の実践例として、実際に臨床での具体的なケーススタディを見てみましょう。例えば、ある患者が慢性的な疲労を訴えました。その舌を観察すると、非常に白く、苔が厚い状態でした。この結果から、医師は消化不良や水分不足を疑い、食事内容の見直しや水分摂取の増加を指導しました。

患者が指導に従い、水分を意識的に摂るようにしたところ、数週間後には舌の色が改善され、体調も良くなったと報告されました。このように、舌診は患者の具体的な症状に応じて、的確なアプローチを提供できることがわかります。

また、他のケースでは、ある高齢者が突然の体調不良を訴え、診察を受けました。舌の状態を確認すると、側面が歯型が残るほどの歪みが見られました。医師はこれを元に、栄養不足や脱水の可能性を考え、即座に食事に関するアドバイスや水分補給の重要性を説明しました。このように、舌診を通じて、患者の状態を迅速に把握し、適切な対応を行うことができたのです。

5.2 複数の診断方法との併用

舌診はとても有用な方法ですが、他の診断法と併用することが、より正確な診断につながります。たとえば、舌診と脈診を組み合わせることで、より詳細な健康状態の把握が可能になります。一般的に、脈診は血流や循環器系の状態を示すため、舌診と合わせることで総合的な見地からの診断ができます。

ある患者の場合、舌診で白い苔が厚いことから消化不良が疑われましたが、脈診を行ったところ、脈が非常に遅かったのです。これが、より深刻な内臓系の問題を示唆している可能性があると医師は判断し、追加の検査を行うことになりました。結果として、より早い段階で適切な治療が行えた事例です。

また、問診によって得られる情報も舌診と併せて有効に活用できます。患者からの症状の聞き取りを基に、舌の状態と合わせて推測を行うと、診断がさらに的確になります。このように、舌診を含む多角的なアプローチを取ることで、医療安全度を高めることができるのです。

5.3 舌診から得られる治療戦略

舌診は単に病気を診断するだけでなく、治療戦略を考える際にも役立ちます。たとえば、舌が赤く、乾燥していることがわかった場合、これは体内に熱がこもっていると理解できます。この情報から、医師は冷やす効果のある食材や、リラックスするための治療法を提案します。

また、舌の状態が変化した場合、その変化に応じて治療方法や生活習慣も調整することが重要です。たとえば、舌が徐々に改善している場合、そのままの治療法を続けることでさらに回復を促すことが期待されます。一方、舌の状態が悪化している場合は、治療方針を見直す必要があります。

舌診から得られる施策は、医師と患者の双方にとってコミュニケーションを強化する要素ともなります。患者が自分の舌の状態を実際に見ることで、改善に向けた意識が高まり、治療計画に対するモチベーションも向上します。このように、舌診を通じた治療戦略は、医療における相互作用を深める重要な役割を果たすのです。

6. まとめと今後の展望

6.1 舌診の未来

舌診は、今後も重要な診断方法としての地位を保つことでしょう。現代の医学においても、舌診の有用性が再評価されつつあり、その基盤となる理論や技術が進化しています。新しい技術との統合や、デジタル時代における舌診の役割も期待されています。

例えば、舌の画像をデジタル化し、分析することで、より正確かつ迅速な診断が可能となる可能性があります。これにより、医師自身の経験や知識に頼らず、いより多くの患者に対する診断精度が向上することが期待されます。また、データベースをもとに、舌の状態と健康問題との関連性を明らかにすることも可能です。

さらに、舌診は医療を越えて、健康管理や予防医学の分野にも応用されるでしょう。日常的な健康チェックの一環として、自分の舌の状態を把握する動きが広がることが期待されます。これにより、人々が自らの健康を意識し、積極的な生活改善へとつながるでしょう。

6.2 新しい研究の動向

舌診に関する研究は、今後ますます進展していくことでしょう。新たな研究テーマとして、舌と腸内フローラの関係や、舌の健康状態と免疫力の関連性などが注目されています。これにより、舌診がより広範囲な健康管理に役立つ知見を提供することが期待されます。

さらには、舌の状態や色、形を記録・分析するシステムが開発される可能性もあります。これにより、患者自身が健康管理に関与し、自己評価を行うための強力なツールとなるでしょう。科学的な視点から舌診の価値を再評価することで、その実践が普及し、より多くの人々に活用されるようになることが期待されます。

今後の研究は、伝統的な中医学と現代医療の融合を促進し、より良い治療法の確立に寄与することが目指されます。舌診の重要性が深化することで、従来の医療に新たな視点をもたらすことができるでしょう。

6.3 舌診を取り入れた健康管理の可能性

舌診は、単なる診断方法にとどまらず、日常的な健康管理の手段としても重要な役割を果たすと考えられます。自己チェックの一環として、舌の状態を定期的に観察することで、健康に対する意識を高め、早期の変化に気づくことができます。

さらに、舌診を通じて受けた知識や情報は、患者自身が家族や友人に伝え、健康に対する意識の普及にも寄与します。コミュニケーションの一環として、舌の状態に関する話題を持つことで、周囲の人々の健康意識を高めるきっかけになるでしょう。

また、舌診を用いた健康管理の可能性は、今後の研究や新しい技術の進展により一層広がります。オフラインでの舌診に加え、デジタル技術を活用した舌診の普及が望まれています。これにより、日常生活における健康維持の重要性がより強調され、広範な支持を得ることが期待されます。

終わりに、舌診は単に症状の診断に留まらず、予防や健康管理における重要なツールです。今後も、舌診の技術とその解釈が進化しつつ、多くの人々にとって健康を見つめ直す手助けとなることでしょう。