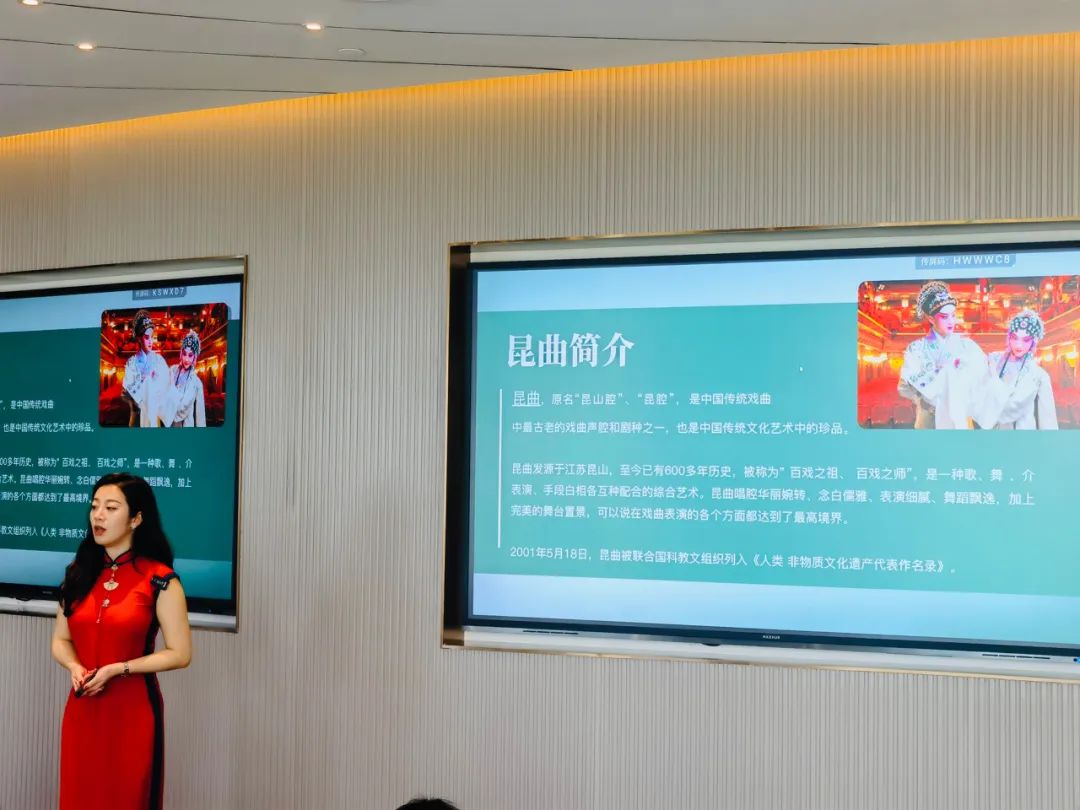

昆曲(クンチュ)とは、中国の伝統的な音楽劇の一つであり、その美しい歌声と緻密な演技スタイルで広く知られています。この芸術形式は、特に江蘇省の昆山で発展したことから名付けられました。昆曲の魅力は、その歌唱技術と独自の声楽理論にあります。昆曲には、古典文学に基づく物語が多く、技術的な要素と情緒的な表現が融合しています。

昆曲は、古くからの伝統芸能であり、400年以上の歴史を持っています。その起源は明代(1368年 – 1644年)にさかのぼり、特に南方で人気を博しました。この時期、昆曲の歌唱スタイルは、歌と演技が一体となった独自の形式を形成し、視覚的にも聴覚的にも美しい劇を作り出しました。たとえば、「桃花扇」や「西遊記」などの作品は、昆曲の代表的な演目として知られています。

昆曲の歌唱技術は非常に高度で、古典音楽の理論に基づいています。発声法においては、自然な声を出すことが重視され、腹式呼吸を効果的に利用します。さらに、感情の表現が重要で、歌唱者は物語の登場人物の心情を声に込めて演じる必要があります。このように、昆曲は単なる歌唱だけでなく、演技や感情表現が求められ、観客を魅了するのです。

それでは、昆曲の歌唱技術と声楽理論について、詳しく見ていきましょう。

1. 昆曲の概要

1.1 昆曲の起源

昆曲の起源は、16世紀中頃の明代にさかのぼります。特に、江蘇省の昆山市で発展し、当時の流行の音楽と劇が融合して新しい形式が生まれました。元々は地元の庶民の娯楽として親しまれていましたが、その美しさと技巧の高さから、次第に宮廷や上流社会でも重視されるようになりました。また、この時期に生まれた「昆山腔」という音楽スタイルは、今でも多くの昆曲の演目に息づいています。

昆曲は、元々は音楽とダンス、朗誦が一体となったものでした。演目によっては、ジーンズを着た役者から、豪華な衣装をまとった登場人物まで、多様なキャラクターが引き立てられます。このように、昆曲の起源は単に一つのスタイルにとどまらず、様々な芸術形態が集約されている点に特徴があります。

1.2 昆曲の文献と歴史的背景

昆曲を語る上で欠かせないのが、その膨大な文献と歴史的背景です。昆曲の内容は、中国古典文学や歴史に基づいており、古代から近世にかけての物語が多く取り入れられています。たとえば、『紅楼夢』や『西遊記』に基づいた作品は、昆曲の演目の中でも非常に人気があります。また、昆曲に関する文献は多く、演技や歌唱に関する理論、練習方法を記した古書も存在します。

このような文献は、昆曲の技術を学ぶための貴重な資料となっており、後世の演者たちの技術向上に寄与しています。それに伴い、中国全土で昆曲が広まると同時に、地方の方言や特色が加わり、さまざまなスタイルが生まれるようになりました。それによって、昆曲は地方ごとの独特な魅力をも持つ芸術形態へと成長しました。

1.3 現代における昆曲の位置づけ

現代において、昆曲は中国の文化遺産として認識され、国内外で多くの人に愛されています。しかしながら、近代化や西洋文化の影響を受ける中で、昆曲はその存在意義や魅力を再考される時代に突入しました。近年では、昆曲の演目が新たにリメイクされ、現代的な解釈を加えた作品も制作されています。

また、国際的な舞台での昆曲の公演も増えてきており、こうした活動は昆曲の普及に貢献しています。特に、国際的な交流を通じて、昆曲の技術や表現方法が他の舞台芸術と融合することで、新たな発展の可能性が開かれています。たとえば、海外のアーティストとのコラボレーションによって、昆曲の新たな面白さや多様性を引き出す試みがなされています。

2. 昆曲の特徴

2.1 音楽的特徴

昆曲の音楽は、独自のメロディーとリズムで構成されており、特に「昆腔」と呼ばれる歌唱スタイルが特徴的です。昆腔は、明るく澄んだ音色で、繊細な旋律が魅力です。歌詞には古典文学の重要なテーマが取り入れられ、聞く者を感動させる力を持っています。楽器としては、主に琵琶(ピーパ)や笛(ティンパ)、小太鼓(シャオグァ)などが使用され、演者の歌声とともに独特なハーモニーを奏でます。

音楽的特徴の一つとして、リズムの変化があります。昆曲は、物語の展開に応じてリズムが変わるため、聴衆はその時々の感情に引き込まれます。たとえば、悲しいシーンでは緩やかなリズムが用いられ、喜びのシーンでは速いリズムへと変化します。これにより、観客は情感豊かな物語をより深く理解することができます。

2.2 演技スタイル

演技スタイルにおいても、昆曲は特徴的です。演者は、身体全体を使い表現するだけでなく、特に手の動きや表情が重要な役割を果たします。昆曲の演者は、技術的な動作と同時に、心情を視覚的に伝える能力が求められます。たとえば、悲しみを表現する際には、顔の表情や手の仕草でその心情を巧みに表現します。

また、昆曲の演技は、足の動きや立ち居振る舞いも非常に洗練されています。演者は、演技を通じて物語の進行を理解し、動きに乖離がないように演じる必要があります。このような総合的な演技スタイルが、昆曲の大きな魅力であり、観客を惹きつける要因となっています。

2.3 衣装と舞台装置の重要性

昆曲の衣装や舞台装置も、演目の重要な要素です。衣装は、登場人物の性格や地位を象徴するものであり、演者がよりその役に入り込みやすくなります。美しい色彩や繊細な刺繍が施された衣装は、視覚的なインパクトを与えるだけでなく、演技にも影響を与えます。たとえば、豪華な衣装を着た王様は、その威厳を表現するために洗練された動きを見せることが期待されます。

また、舞台装置についても重要な役割を果たしています。昆曲の舞台は、シンプルでありながらも、時折幻想的な雰囲気を醸し出す工夫がされています。背景幕や小道具の配置によって、物語の舞台が効果的に演出され、観客の想像力を掻き立てます。昆曲の魅力は、美しい衣装と舞台の演出が相まって、観客に深い感動を提供します。

3. 昆曲の歌唱技術

3.1 声の出し方と発声法

昆曲の歌唱においては、声の出し方や発声法が非常に重要です。特に、腹式呼吸を基にした声の出し方が主流で、これにより声量と音質の向上が図られます。発声時には、体全体に力を入れず、リラックスした状態で音を出すことが求められます。演者は、これにより高音域までスムーズに声を出すことができ、表現力の幅を広げます。

また、昆曲では音声のコントロールも求められます。演者は、細かな音の強弱や抑揚を使って、歌詞の感情を的確に伝える必要があります。艶のある声色とともに、音の変化は昆曲の魅力の一つです。訓練を重ねることで、演者は歌詞の中に込められた情感をより一層引き立てることができるのです。

3.2 表現技法と感情の伝達

表現技法は、昆曲において歌唱と演技が融合する重要な要素です。歌の内容や物語の背景に応じて、感情を表現する手法が異なります。演者は、歌唱中に表情を変えたり、視線を移したりすることで、登場人物の心情を視覚的にも表現します。たとえば、恋愛のシーンでは、目の輝きや微笑みを通じて幸せを伝えることができます。

また、昆曲は歌詞に対して感情豊かな表現が求められるため、演者は自身の経験や感情を基に歌唱に臨むことが重要です。具体的には、演者は歌詞の中のキーワードに感情を込めて声に出したり、間の取り方を工夫することで、観客の共感を得ることができます。この技術が、昆曲の魅力を一層引き立てています。

3.3 歌唱のリズムとメロディー構造

昆曲の歌唱においては、リズムとメロディー構造が密接に関連しています。歌のリズムは、物語の進行に応じて変化し、その変化によって聴衆の注意を引く役割を果たします。たとえば、緊迫したシーンでは迅速なリズムが用いられ、一方で静かで感情深い場面ではゆったりとしたリズムが採用されます。このように、リズムの変化は物語のドラマ性を強調します。

また、昆曲のメロディーは、典型的には五音音階に基づいており、特に装飾音が多用されます。これにより、演者はメロディーに独自の感情を加えることができ、演技に深みが出ます。たとえば、特定のフレーズの中に装飾音を加えることで、観客に強い印象を与える演唱が可能です。このような複雑な音楽構造が、昆曲の歌唱を特別なものにしています。

4. 声楽理論の基礎

4.1 中国伝統音楽における声楽理論

中国の伝統音楽には、独特の声楽理論があります。特に、発声法や音程の取り方が重要視されており、技術的な要素だけでなく、聴覚的な美しさも求められます。中国の声楽理論では、「気」と「音」の結びつきが強調されており、声が自然に流れるようにするための技術が成熟しています。特に、演者は自分の「気」をうまくコントロールし、それを音色に反映させることが求められます。

また、中国の伝統音楽においては、発声時の「気」の流れが重要であるため、演者はその技術を磨く必要があります。発声時には、息の使い方、声の出し方、感情表現に対する自覚が求められ、練習には時間がかかります。このような声楽理論は、多くの中国の伝統芸能にも広がっており、歌唱技術の基礎となっています。

4.2 昆曲特有の声楽理論

昆曲には、一般的な声楽理論に加えて、特有の理論も存在します。たとえば、昆曲では「调子(ティアオズ)」と呼ばれる音調があり、その運用方法が独特です。調子は役柄によって異なり、それぞれの役の性格に合わせた声の出し方が求められます。特に、「生(シェン)」や「旦(ダン)」など、キャラクターの性別や地位に応じて声色が変わるため、演者はその変化に対応できる必要があります。

また、昆曲の声楽理論では、音色と音域の使い方も重要です。特定の演目では、感情的な表現のために高音域を駆使しますが、その際には安定した声の出し方が求められます。演者は、自身の声帯の特性を理解し、それに応じた技術を習得することが求められます。このような専門的な声楽理論が、昆曲をより魅力的なものにしています。

4.3 音色と音域の重要性

昆曲の歌唱における音色と音域は、物語の感情を表現する上で不可欠です。音色は、演者の個性や役柄の特徴を反映するため、設定に適した音色を選ぶことが重要です。たとえば、若い女性の役では柔らかい音色が求められ、高齢な者や威厳のある役では重厚な音色が必要です。このため、演者は自分の声色を熟知し、それを役に合わせて調整する技術が必要となります。

音域においても、昆曲は幅広いことが要求されます。特に、感情的な場面では高音域を使うことが多く、演者はその高い声を安定して出す技術を磨かなければなりません。また、低音域でも感情を表す場面があり、声のコントロールが強く求められます。このように、昆曲の歌唱は単なる音を超え、観客とのコミュニケーションの手段となるのです。

5. 昆曲の歌唱技術と声楽理論の実践

5.1 練習方法と技術向上のためのアプローチ

昆曲の歌唱技術や声楽理論を高めるためには、計画的な練習が欠かせません。声楽の基礎を築くためには、まずは柔軟な発声練習が重要です。多くの昆曲の演者は、日々の練習を通じて声を整えることに注力しています。基本的なボイストレーニングや発声練習に加え、様々なメロディの模倣を行い、音色やリズム感を養います。これらの基礎練習は、演技の際の表現力を豊かにする助けとなります。

また、昆曲の演者は、実際の演目を通じて技術を磨くことが非常に重要です。特に、複数の役柄を演じることで、異なる音色や発声法を習得することができます。演じることで、新たな視点から歌唱に臨むことができ、個々の特徴や感情を歌に込める技術が向上します。さらに、指導者のもとでの特訓や形式化された研修プログラムに参加することで、専門的な知識と技術を学ぶことができます。

5.2 昆曲の研修機関と教育体系

現代における昆曲の教育体系は、伝統と現代のアプローチの融合が進んでいます。多くの専門学校や大学では、昆曲についての教授が行われ、基礎から応用まで幅広い技術が学べます。特に、伝統的な昆曲の演技や歌唱を学ぶ課程が整備され、若い世代において昆曲の魅力を広めることが意識されています。

また、昆曲を専門にする学校では、粋な衣装の作り方や舞台装置の扱いについても教育しています。そのため、昆曲の演者は、単に歌唱や演技だけでなく、全体の演出に関わる技術を学ぶことができます。このような教育体系によって、新しい才能が次々と生まれ、昆曲が今後も発展する基盤が築かれています。

5.3 国際的な交流と昆曲の普及

最近では、インターナショナルな舞台での昆曲の公演が増加しており、これも普及に大きく寄与しています。世界各国の芸術祭や文化交流イベントでは、昆曲を上演する機会があり、これを通じて外国の観客にもその魅力を伝えることができます。現代の科技を活用したオンライン演劇配信も、国際的な広がりをもたらしています。

国際的な交流は、昆曲に新しい視点を与え、多様な表現方法を融合するきっかけにもなっています。たとえば、昆曲の要素にダンスや他の音楽ジャンルを取り入れた新しい作品の創造が進み、演芸の幅が広がっています。こうした交流を通じて、昆曲の技術や表現方法が国際的に受け入れられ、新たなファン層が形成されることが期待されています。

6. 昆曲の未来

6.1 昆曲の継承と保護

昆曲の未来において、継承と保護は非常に重要なテーマです。伝統的な芸術形式である昆曲は、年々継承者が減少しているという現実に直面しています。これは、都市化や経済発展の影響、さらには若い世代の趣味嗜好の変化などが影響しています。そのため、多くの団体が昆曲の文化遺産としての価値を認識し、保護活動に取り組んでいます。

具体的には、昆曲に関連するイベントやワークショップが開催され、若い世代に其の魅力を伝える努力が続けられています。また、映像メディアを利用した普及活動や、新しい演出コンセプトを取り入れた現代的な演目の創作などが行われています。これにより、昆曲を新しい形で楽しむことができる機会が生まれ、多くの人々に興味を持ってもらう助けとなっています。

6.2 新しい表現方法との融合

今後の昆曲の発展には、新しい表現方法との融合が不可欠です。現代の技術や他の芸術形式とのコラボレーションが、昆曲に新たな可能性をもたらします。たとえば、伝統的な昆曲の要素を生かした中で、デジタルアートや映像技術を取り入れた演出が進められています。これにより、観客に新鮮な体験を提供し、多層的な表現力を引き出すことができます。

また、他の音楽ジャンルとの融合も一つの道です。ポップ音楽やロックとのコラボレーションによって、昆曲の内容が新たな世代に受け入れられやすくなります。このような新しい試みがなされることで、昆曲の魅力を多様な形で伝えることが可能となり、より多くの人々に愛される存在となるでしょう。

6.3 グローバルな視点から見る昆曲

昆曲は、単に中国の伝統芸能だけでなく、国際的な視点からも評価されるべきです。近年、世界中で伝統芸術に対する関心が高まる中、昆曲はその独自性や美しさを持って国際的な舞台に立つことが期待されています。これにより、昆曲は文化交流のアイコンとして成長し、他の国々との対話の一環として位置づけられることでしょう。

また、海外の芸術家や組織とのコラボレーションが進むことで、昆曲が新たな表現の場を得ることができるでしょう。このような相互作用は、昆曲に新しいコンテンツを生み出し、国際的な安定性を確保する手助けとなります。昆曲の普及を促進する国際的なネットワークの構築も、将来の可能性を広げる重要な一歩と言えるでしょう。

終わりに

昆曲の歌唱技術と声楽理論は、長い歴史の中で発展してきた重要な文化遺産です。その美しさや表現力は、世代を超えて多くの人々に感動を与えています。伝統を守りながらも、現代の情勢に応じた新しい試みが続けられることで、昆曲は未来へと引き継がれていくでしょう。私たちもまた、この貴重な文化を理解し、楽しむことで、その魅力を伝えていく役割を果たしていきたいものです。