孫子とその兵法は、中国文化の中で非常に重要な位置を占めています。彼の教えは単なる戦争の戦術にとどまらず、心理戦においても深い洞察を提供しています。古代から現代にかけて、孫子の兵法は多くの戦争や競争において重要な役割を果たしてきました。この文章では、「孫子の兵法と心理戦」と題し、孫子の基本概念から始まり、心理戦の定義やその具体的な応用例、さらには現代社会における影響について掘り下げていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子とは誰か

孫子は、紀元前5世紀頃に生きた中国の軍人、戦略家です。彼の名前は実際には「孫武」といい、兵法書『孫子』の著者として広く知られています。彼の教えは中国の歴史の中で多くの軍事家や政治家に影響を与え、今でもさまざまな分野で応用されています。孫子の人生はその兵法に反映されており、自らの経験を元に数々の戦略や戦術を考案しました。

孫子は、戦争は単なる武力の対決ではなく、知恵と策略の戦いであると考えていました。この点において、彼は敵を理解し、自分自身を知ることが重要だと説いており、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」という言葉は特に有名です。このように、彼の教えには深い哲学が隠されており、戦争だけでなく、日常生活にも適用可能な知恵が含まれています。

1.2 兵法の主要な原則

孫子の兵法にはいくつかの主要な原則があります。最も重要なのは、「勝つためには戦わずして勝て」とする姿勢です。これは、敵を無力化するための戦略を求めるものであり、戦闘を避け、優位な立場を築くことを重視しています。孫子は、戦争には準備が不可欠であると強調し、情報収集や計画が成功に繋がると考えました。

また、孫子は戦略の柔軟性も重視しました。状況に応じて戦略を変えることが重要であり、固定観念にとらわれない柔軟な思考が求められます。これにより、敵の動向や状況の変化に迅速に対応し、優位に立つことができるのです。特に兵力の運用や士気の管理には細心の注意が必要であり、これがすなわち戦争での勝利に繋がるのです。

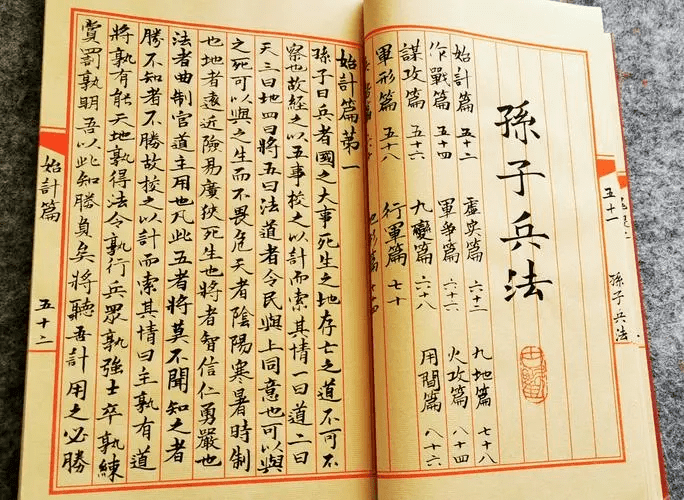

1.3 孫子兵法の歴史的背景

『孫子』は、春秋戦国時代に成立したとされる文献で、当時の中国は多くの国が争い合っていました。この時代背景が、孫子の兵法書に多くの戦略や戦術を生み出す要因となりました。彼は自身が経験した数多くの戦争の中で得た教訓をもとに、理論を構築しました。

孫子の教えは、兵士たちに光を与え、戦いの中で生き残るための知恵を提供しました。そのため、彼の兵法は単なる戦術の集積にとどまらず、戦争の本質を理解するための道標ともなっています。武将だけでなく、後世の指導者や戦略家たちにも多大な影響を与え、今日までその影響は色褪せることがありません。

2. 心理戦の定義と重要性

2.1 心理戦とは

心理戦とは、敵の心理や感情を刺激し、行動を操ることを目的とした戦術です。これは、物理的な戦闘に頼らず、相手の心を制することによって勝利を収めることを狙っています。孫子の兵法においては、敵の心情を読むことは非常に重要であり、敵を混乱させ、意志を挫くことで、戦闘を有利に進める手段となります。

心理戦は、戦争に限らず、日常生活やビジネス、政治などさまざまな場面で利用されます。たとえば、広告やマーケティングでも心理的な影響を与える手法が用いられています。相手の気持ちやニーズを理解し、それに適したメッセージを送ることで、行動を誘発する戦略が多用されています。

2.2 戦争における心理戦の役割

戦争において、心理戦は敵軍の士気を削ぐ重要な役割を果たします。歴史的に見ても、心理戦は勝敗を大きく左右する要因となってきました。たとえば、第一次世界大戦では、プロパガンダが広く利用され、敵に対する恐怖や不安を煽ることが試みられました。このような情報戦は、相手の心の動きを利用して戦局を有利に運ぼうとする試みです。

また、孫子は「敵を制するのは自らの心を制すること」と述べています。心理戦では、機会を見計らって相手を挑発し、士気を低下させることが求められます。敵が混乱し、判断を誤ると、戦局は一気に有利に転じます。このように、心理戦は戦争の勝敗を決定づける要素として極めて重要です。

2.3 孫子の心理戦に対する視点

孫子は心理戦に対して非常に深い考察を持っていました。彼は、戦う前に敵の心理状態を読み解くことの重要性を説きました。「敵の兵を傷つけるな」と彼が言っているように、物理的な損傷よりも、敵の士気を奪うことが重要だと認識していました。これは、効率的な戦を重視する孫子の哲学を反映しています。

また、彼は心理戦を通じて敵の動きを予測し、自らの行動に活かす戦略を提唱しました。孫子は「勝利の兵は、戦わずして人を勝つ」とも言っており、これは敵の心に変化をもたらすことで戦わずして勝利を収めることを意味しています。このように、心理戦は孫子の戦略において中核をなす要素であり、彼の知恵に深く根付いています。

3. 孫子の兵法における心理戦の応用

3.1 敵を知り、己を知れば百戦危うからず

「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」。孫子の有名なこの言葉は、戦略的な情報収集の重要性を強調しています。相手の強みや弱みを理解することで、適切な戦術を選択することが可能になります。さらに、自身の能力や限界も把握することで、勝利の可能性が飛躍的に向上するのです。

たとえば、正確な情報に基づけば、敵の陣形や配置を把握し、それに応じた攻撃を行うことができます。逆に情報が不足していると、むやみに攻撃を仕掛けてしまい、結果として自らの兵力を無駄に減らす恐れがあります。このように、敵と自分をよく知ることは、心理的な優位性を得るための第一歩といえるでしょう。

3.2 偽装と欺瞞の技法

孫子は、戦争において偽装や欺瞞の技法を駆使することを提唱しました。これにより、敵に混乱を引き起こし、誤った判断をさせることが可能となります。たとえば、部隊の移動を隠したり、偽の情報を流すことで、敵の目を惑わせることができます。このような戦術は、敵の警戒心を下げ、攻撃のチャンスを増やします。

古代の戦争においては、兵士の数や動きを偽ることで勝利を収めた例が数多くあります。たとえば、紀元前405年の「未邊の戦い」では、敵の注意を逸らすために細川の兵士たちが別の場所に移動する様子を見せかけ、敵を誘き寄せることに成功しました。このように、孫子の偽装と欺瞞の技法は、心理戦の一環として極めて重要な役割を果たしています。

3.3 意見の分裂と敵の混乱

心理戦の一環として、意見の分裂を引き起こすことも効果的です。敵内部に不和を生じさせることで、戦闘力を削ぎ、混乱を招くことができます。孫子はこの戦略を「分裂戦」と呼び、意識的に敵を分断することが必要だと説きました。このような分裂を狙った攻撃は、敵の士気を低下させるだけでなく、指揮系統にも深刻な影響を与えます。

歴史的にも、分裂と混乱を招く戦略は成功を収めてきました。たとえば、第二次世界大戦中の連合軍は、ナチスドイツに対してさまざまな情報操作を行い、敵の指導者たちに対立させることに成功しました。結果として、ナチスの戦争遂行能力が低下し、連合軍は勝利を収めることができました。このように、孫子の兵法における心理戦は、単なる物理的な戦闘にとどまらず、戦争の本質を深く理解するための手段でもあります。

4. 心理戦の戦術と実例

4.1 歴史的な実例:古代の戦争

古代の戦争では、心理戦がかなり重要な役割を果たしました。たとえば、紀元前331年に行われた「ガウガメラの戦い」では、アレクサンダー大王がペルシア軍に対して巧妙な心理戦を展開しました。彼は自軍の兵士に大胆な作戦を指示し、相手に対して強力な印象を与え、敵軍の士気を低下させることに成功しました。

この戦いにおいて、アレクサンダーは偽の情報を流し、ペルシア軍が使っている兵器や戦術についての不安を煽りました。その結果、ペルシア軍は混乱を避けようとし、士気が低下する事態を招いたのです。こうした歴史的な事例は、孫子が強調した心理戦の効果を証明するものです。

4.2 現代戦における心理戦の戦術

現代の戦争においても、心理戦は不可欠な戦術として活用されています。テロリズムとの戦いでは、敵の意図を読み取り、相手の心理を突くことが重要です。情報戦は、敵の活動を妨げ、広報キャンペーンを通じて人心を掌握する手段として用いられています。

たとえば、アフガニスタン戦争では、アメリカ軍がタリバンに対して広報戦を展開し、民間人の支持を得ることを試みました。敵の活動を不安定にさせることで、現地住民の支持を得ることを目指したのです。このように、現代の戦争でも心理戦は欠かせない戦術として位置付けられています。

4.3 企業戦争とその応用

戦争は軍事的なものだけではなく、ビジネスの世界でも同様の心理戦が行われています。企業間の競争では、マーケティング手法やブランド戦略を駆使して、消費者の心をつかむことが勝利のカギとなります。たとえば、広告戦略では、競合他社を意識したキャンペーンを展開し、消費者に自社製品の優位性を訴えます。

ここで重要なのは、消費者心理を巧妙に利用する点です。ターゲット層に応じて異なるメッセージを発信し、相手の心に響くようにすることで、感情に訴えかける戦略が効果的です。このように、ビジネスにおける心理戦もまた、孫子の教えに通ずるものがあります。

5. 孫子の兵法と現代社会

5.1 ビジネスにおける心理戦

現代のビジネスにおいても、孫子の兵法は大きな影響を与えています。企業間の競争は熾烈であり、消費者の心を掴むためには戦略的に行動する必要があります。ここで重要なのは、対峙する競合の動向と自社の立ち位置を常に把握することです。

たとえば、ある企業が新製品を発表する際には、競合他社の反応を予測し、適切なタイミングで新戦略を打ち出す必要があります。このように、情報収集や市場分析に基づいた行動が、競争優位性を確立するための鍵となります。このプロセスにおいて、孫子の教えが企業戦略においても生かされていることがわかります。

5.2 政治における戦略な心理戦

政治の世界でも心理戦は重要な要素として機能しています。特に選挙戦においては、有権者の心理を読み取り、適切なメッセージを届けることが勝利を左右します。政治的なキャンペーンでは、相手候補を攻撃しつつ、自らの強みを強調する戦略が用いられます。

たとえば、アメリカの選挙キャンペーンでは、対立候補に対するネガティブな広告が頻繁に見られます。これにより、有権者の不安を煽り、相手の支持率を下げることを狙います。このように、心理戦は政治活動においても欠かせない要素であり、孫子の知恵が現代の社会に生かされています。

5.3 教育や人間関係における応用

心理戦の概念は、教育現場や人間関係においても応用可能です。教育においては、生徒のモチベーションを引き出すための戦略が重要です。教師は、生徒の心情に寄り添いながら、効果的な指導法を選ぶことが求められます。

また、日常の人間関係においても、相手の心理を理解することでコミュニケーションが円滑に進みます。たとえば、友人やパートナーとの関係においても、相手の気持ちを考慮しながら接することで、より良い関係を築くことが可能です。このように、孫子の兵法は戦争だけでなく、私たちの日常生活にも影響を与えているのです。

6. 結論

6.1 孫子の知恵の現代的意義

孫子の兵法は、古代から現代まで多くの人々に影響を与えてきました。その知恵は戦争やビジネスだけにとどまらず、日常生活や人間関係においても通用する普遍的なものです。彼の教えを学び、活用することで、私たちはより良い選択をし、困難な状況にも冷静に対処できる力を養うことができます。

6.2 心理戦を理解する重要性

心理戦は、現代社会で非常に重要なスキルです。人間関係やビジネスにおいて、成功を収めるためには相手の心理を理解し、適切にアプローチすることが不可欠です。孫子の兵法を学ぶことで、この心理戦の技術を磨くことができ、より良い結果を得ることができるでしょう。

6.3 孫子兵法の未来への影響

孫子の兵法は、今後もさまざまな分野でその意義を持ち続けるでしょう。戦争やビジネスの変化に応じて、彼の教えを再考し、適用していくことが求められます。私たちの社会が直面する課題に対し、孫子の知恵は新しい視点や解決策を提供してくれるに違いありません。

終わりに、孫子の兵法と心理戦について理解を深めることで、私たちはより多くの選択肢を持ち、柔軟に対応していく力を身につけることができるでしょう。彼の知恵は、私たちの生活のあらゆる瞬間に息づいているのです。