道教は、中国の伝統的な宗教の中で、非常に独自な哲学と文化を持っています。その中でも絵画は、道教の理念や価値観を視覚的に表現する重要な手段として、多くの信仰者や芸術家にとって欠かせないものでした。この文章では、道教文化における絵画の役割について詳しく探っていきます。

1. 道教の基礎知識

1.1 道教の概要

道教は、中国古代の哲学や宗教的伝統に基づいています。老子や荘子といった古典的な思想家たちによってその思想は形成され、道(タオ)を中心に据えた教えが展開されます。この「道」とは、宇宙の根本的な法則や原理を指し、人々が自然と調和を保ちながら生きることを強調しています。道教の教えは、肉体的な健康や精神的な安定、さらには不老不死を追求するものでもあります。

道教の信仰体系には、多くの神々や霊的存在が関与しており、特に神仙思想は、道教の中核をなす要素です。道教徒は、これらの神々に対して祈りを捧げ、宗教的儀式を通じて生活における調和を求めます。また、道教徒は、自然と共生することを重視し、環境への配慮が哲学の中に組み込まれています。

1.2 道教の教義と価値観

道教の教義は、主に「無為自然」という概念に基づいています。これは、力を使わずに自然の流れに委ねることで、もっとも効果的な結果を得るという思想です。また、道教は個人の内面的な成長を重要視し、精神的な修練や瞑想が日常的な実践となっています。このような背景により、道教は自己を見つめ直すための手段としても機能します。

道教の価値観は、「柔弱勝剛強」という言葉で表されるように、柔らかさや弱さが強さに勝るという逆説的な考え方が特徴的です。この考え方は、人間関係や社会生活にも応用され、道教徒は互いとの調和を重んじる社会的な態度を身につけています。

1.3 道教の歴史的背景

道教の歴史は非常に古く、漢王朝の時代に組織化されたとされています。初期の道教は、民間信仰や鉱山神信仰など、さまざまな宗教的要素が融合したものでした。その後、道教は貴族や官僚の間でも信仰を集め、特に太宗の時代には国家的な宗教としての地位を確立しました。

道教はまた、仏教との交流を通じて進化し、新たな教義や儀式が生まれることとなります。特に唐王朝の時代には、道教の美術や文学が飛躍的に発展し、これが後の道教文化の基盤を築くことになります。

2. 道教の美術と文学

2.1 道教美術の特徴

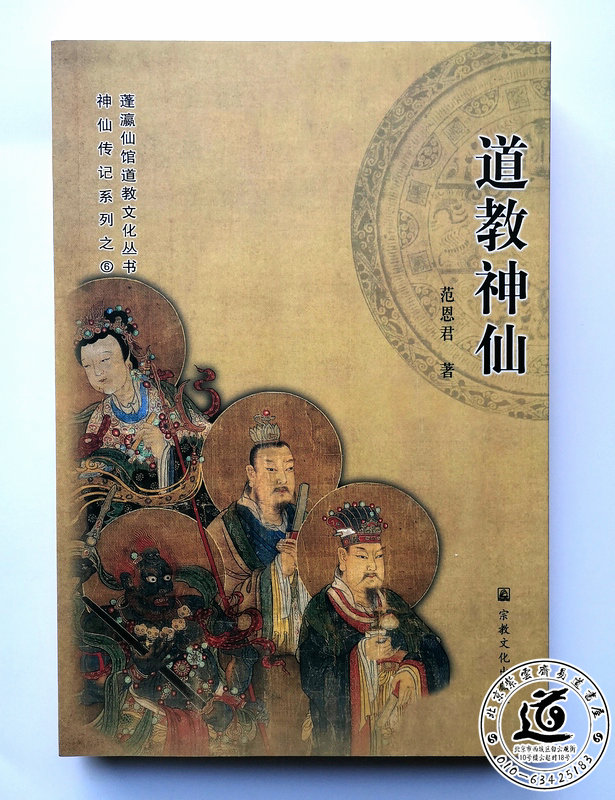

道教美術は、特に神々や仙人が描かれた絵画や彫刻が豊富で、これらは道教の信仰と理念を視覚的に表現する重要な要素です。道教美術では、自然の要素が取り入れられることが多く、山水画や花鳥画などが代表的なスタイルです。これらの絵画は、道教徒が自然と調和することの重要性を示しています。

細部の描写にもこだわりが見られ、神々や仙人の姿は非常に繊細に描かれています。それぞれの神は特有のシンボルを持っており、例えば、「土地の神」として知られる「福地」は、農業の守護神として描かれることが多いです。これらの作品は道教徒にとって、単なる宗教的な象徴に留まらず、信仰の表現としても重要です。

2.2 道教文学の主要作品

道教文学には、多くの古典的な文献が存在し、その中には道教の教えや神話が語られています。代表的な作品として「道徳経」や「荘子」があり、これらは道教の核心的な教義を伝えています。「道徳経」は、老子によって書かれたもので、道教の基本的な哲学を簡潔にまとめた書物です。一方、「荘子」はより物語的な形式で、自由な精神と自然との一体感を強調しています。

近代に入っても、道教をテーマにした文学作品が数多く生まれています。特に近代詩や小説の中には、道教の概念が現れることも多く、現代の古典文学と道教の影響が交わる場面を見ることができます。

2.3 美術と文学の相互作用

道教の美術と文学は、互いに深く結びついており、美術作品に描かれた神々や物語が文学作品にも影響を与えることがあります。例えば、有名な道教絵画の一つである「八仙過海」のテーマは、道教の故事成語として文学や詩の中で多く用いられ、さまざまな解釈や展開がなされています。一方で、道教文学から生まれた物語が絵画として表現されることも多く、この双方向の関係は、道教文化全体の理解を深める要素となっています。

また、道教の儀式や祭りにおいては、絵画が重要な役割を果たしています。例えば、道教の祭りで飾られる絵画は、神々の像としてだけでなく、参拝者の心を和らげる役割も担っています。このように、道教の美術と文学は、単なる芸術表現にとどまらず、信仰生活全体に影響を及ぼす深い関係性を持っています。

3. 道教文化における絵画の重要性

3.1 絵画と道教の理念

絵画は道教の理念を視覚的に表現する手段として重要な役割を果たします。道教徒は、絵画を通じて自然や宇宙の法則を理解し、それによって自らの生き方を見つめ直すことができます。特に、道教の教えにおける心の在り方や、自然との調和の重要性は、絵画を通じて直感的に感じ取ることができます。

また、道教の理念に基づいた絵画は、神々の描写を通じて人間が目指すべき理想の姿を示す役割も果たしています。仙人や神々は、道教徒にとって目標とする存在であり、彼らの姿を描くことによって、道教の信者は自らの生き方を照らし合わせることができるのです。

3.2 絵画による教えの伝達

道教の絵画は、教育的な役割も担っています。特に、絵画は視覚的なメディアであるため、言葉では伝えきれない教えや理念を、より直接的に人々に届けることができます。道教の神々や伝説的な物語が描かれた絵画は、子供たちや信者にとって理解しやすく、学習ツールとなります。

例として、道教の絵画には、「功夫」という肉体的な修練に関するテーマがある作品が存在します。これにより、子供たちは肉体的な健康や精神性の重要性を楽しく学ぶことができるのです。絵画は道教教義の普及に大きく寄与しており、信者が教えを身につけるための重要な媒介となっています。

3.3 絵画と儀式の関係

道教の儀式には、絵画が欠かせない要素となっています。特定の祭りや儀式では、絵画を飾ることによって神々に対する敬意を示したり、信者たちの心を込めて祈りを捧げたりします。絵画は儀式の目的を視覚的に強調し、参加者に神秘的な体験をもたらします。

たとえば、「清明祭」や「祭りの儀式」では、道教の絵画が神聖な空間を作り出し、参加者がそのエネルギーを感じることができるのです。これにより、絵画は道教の儀式において重要な位置を占め、信者たちの心を一つにする役割を果たしています。

4. 道教絵画の代表的な作品

4.1 古代道教絵画の名作

古代の道教絵画には、多くの傑作があります。特に、元代から明代にかけて描かれた作品が多く、これらは神々や仙人をテーマにしたものが多いです。「太上老君図」や「八仙図」などが代表的な作品であり、特に「八仙図」は道教の八仙人を描いた絵画で、道教の信者たちに広く知られています。

「八仙図」は、各仙人が持つ特有の属性やシンボルが強調され、その姿を見ただけで彼らの役割や教えを感得できるようになっています。このような作品は、道教徒にとって信仰の象徴であり、重視されています。それにより道教における道徳や教えの深い理解が促進されるのです。

4.2 現代道教絵画の展望

現代においても道教絵画は進化を遂げています。伝統的な技法を生かしながら、新しい表現方法が模索され、多様なスタイルが生まれています。デジタルアートの発展に伴い、道教のテーマを取り入れた現代の作品も増えてきました。これにより、若い世代の道教徒たちにも道教の理念が広まりやすくなっています。

また、現代の道教絵画では、環境問題や社会問題に対するメッセージが込められることも多く、道教の教えが現代社会にどのように応用されるかを考えさせられます。これにより、道教は時代の変化に応じた柔軟な宗教として、今後も発展を続けることでしょう。

4.3 有名な道教画家の紹介

道教絵画には、多くの著名な画家がいます。その中でも、特に注目すべきは、元代の画家である「徐悲鴻」です。彼は、道教の要素を巧みに取り入れ、伝統的な技法を用いながらも新しい表現を生み出しました。彼の作品は、今日でも多くの道教徒に影響を与えています。

さらに、現代においては、「李元勝」などの画家が道教テーマの作品を発表しています。彼らは、伝統と現代性を融合させた作品を創作し、道教の理念を新たな視点で表現することに成功しています。これにより、道教文化は新しい価値を見出しながらも、伝統を重んじた形で生き続けています。

5. 絵画が道教に与えた影響

5.1 道教徒の生活における絵画の役割

道教徒の日常生活において、絵画は重要な役割を果たしています。多くの道教徒は、家庭や寺院に神々の絵を飾り、日々の祈りや感謝を表現します。このように、絵画は道教徒が精神的な安定を得るための道具としても機能し、心の平穏を保つ手助けをしています。

また、絵画を通じて道教の教えを学ぶことができるため、特に子供たちにとっては道教の理念を理解しやすくする手段とも言えます。親や祖父母たちが、絵画を通じて子供たちに道教の教えや価値観を伝えることが一般的です。这により、道教は世代を超えて受け継がれる文化的な要素となっています。

5.2 道教の教えと社会への影響

道教の絵画は、社会全体にも大きな影響を与えています。道教の教えは、一般の人々の倫理観や価値観にも反映されており、例えば、絵画に現れる仙人の姿は、道徳的な理想を具現化したものとして捉えられています。このような背景から、道教の絵画は、道徳教育の一環としても受け入れられています。

道教の絵画は、社会的なイベントや祭りには欠かせない要素でもあります。地域コミュニティの祭りで飾られる絵画は、地元の道教の信仰を集める役割を果たし、人々が共に集まる場を提供します。これにより、道教文化が地域社会の結束を強化する効果をもたらしています。

5.3 絵画を通じた道教文化の継承

道教文化は、絵画を通じて代々受け継がれてきました。古代の名作から現代の新たな試みに至るまで、絵画は道教徒の信仰や価値観をしっかりと伝える役割を果たしています。道教の教えをビジュアルで表現することで、信者たちが理解しやすく、感得しやすい形にしています。

さらに、絵画は道教の虚無に対する姿勢をも表しています。道教徒が追求する「無為自然」の概念は、絵画の中に多様な形で表現され、見る人に深い思索を促すのです。このような絵画を通じた文化の継承は、道教の理念が生き続ける証として、今後も重要な役割を担っていくでしょう。

6. まとめと今後の展望

6.1 道教絵画の現状と未来

道教の絵画は、過去から現在へと受け継がれ、今なお多様な形で発展し続けています。古典的な技法と現代的なアプローチが融合し、新しい価値や視点が提供されることで、道教文化の理解が促進されています。道教絵画は、これからも新しい表現の可能性を探求していくことでしょう。

現代の道教絵画は、環境問題や社会的課題にも真摯に向き合っています。道教の教えを通じて、人々がこれらの課題に対処するための手助けとなることが期待されています。道教の絵画が持つ力は、まさに未来を切り開く鍵でもあるのです。

6.2 道教文化の国際的な影響

道教文化は、国境を越えて国際的な影響を与えています。特にアジア諸国では、道教の美術や哲学が他の文化と融合し、新しい形態の宗教的表現が生まれています。道教の理念が持つ普遍性は、多くの人々に受け入れられ、道教の絵画はその代表的な表現となっています。

また、道教の教えは、グローバルな文脈で環境意識の高まりとも関連しています。多くの人が道教の「自然との調和」を求め、現代のライフスタイルに取り入れています。こうした現象は、道教が国際社会で果たす役割の重要性を示しています。

6.3 絵画を通じた道教文化の理解

道教の絵画は、道教文化を理解するための重要な窓口であり、視覚的な表現を通じて教えや価値観を伝えています。絵画は、単なる美術作品に留まらず、道教の深い哲学や精神性を表現する手段となっています。道教絵画を通じて、人々が道教の本質を理解し、より深い信仰体験を得ることができるのです。

今後も道教絵画は、伝統と革新を織り交ぜながら進化し、新たな形で道教文化を広めていくことでしょう。道教の絵画が持つ力は、未来への希望を示し、道教徒だけでなく、一般の人々にとっても大切な存在であり続けるでしょう。

終わりに、道教文化における絵画の役割は多岐にわたり、信仰、教育、文化的表現の重要な側面を持っています。これからも道教絵画に触れることによって、私たちは道教文化をより深く理解し、共感することができるでしょう。