漢字と日本語の言語学的関係についての探求は、単に文字の成り立ちや使い方を理解するためだけでなく、日本文化や歴史、さらには今日の社会におけるコミュニケーションの形を考える上でも非常に重要です。漢字は中国から日本へと伝わり、長い時間を経て日本語と深い関係を築いてきました。本記事では、漢字の起源からその発展、日本語における役割までを詳しく見ていきます。

漢字の起源と発展

漢字の歴史的背景

古代中国における文字の必要性

古代中国社会において、文字の発明は非常に重要な出来事でした。文字は情報の伝達手段を提供し、社会の秩序を保つために不可欠でした。特に、商業活動や行政管理において、文字がなければ取引や契約、法律の成立は困難でした。そのため、様々な部族や国家が統一されたシステムを持つ必要があり、漢字はその解決策として登場しました。

漢字の誕生は、古代中国の盤古伝説と結びつけられることもあります。それによると天地開闢の際に、神によって最初の文字が授けられたとされます。実際には、当初の文字は今のように体系的ではなく、様々な象形文字や記号が使われていましたが、それでも象形文字の発展が、後の漢字の基礎を築くことになりました。

さらに、漢字が広まるとともに、地域ごとの方言や文化が影響を与えるようになりました。たとえば、南方の地域では、農業や漁業に関連する文字が発展した一方、北方では軍事や商業に関する文字が重視されるなど、文字が持つ意味や用途は様々に変化しました。

漢字の最初の形態とその発展

漢字の起源は、甲骨文字と呼ばれる古代文字にさかのぼります。これらの文字は、亀の甲羅や牛の骨に刻まれており、主に占いに使用されました。甲骨文字は、その形が動物や物体を模しているため、象形文字がいかに重要であったかを示しています。その後、金文、篆書、隷書といった書体が登場し、それぞれが漢字の発展に寄与していきました。

金文は主に青銅器に刻まれており、宗教的な儀式や歴史的事件を記録するために使用されました。篆書は、公文書や印章に採用され、見た目の美しさが重視されました。隷書は、書きやすさを追求したもので、漢字の普及にも一役買いました。このように、漢字は時間とともに様々な形態を取り入れ、常に変化を続けてきました。

また、各時代の政治的背景や文化的影響も、漢字の発展に密接に関連しています。例えば、唐の時代には、中央集権の強化とともに漢字の標準化が進みました。これにより、広範囲にわたる支配が可能となり、中国全土で漢字が共通のコミュニケーションツールとして機能しました。この時期には、多くの文学作品や哲学的なエッセイが漢字を通じて伝えられ、文化的な豊かさも生まれました。

漢字の起源

甲骨文字とその役割

甲骨文字は、漢字の直接の祖先として位置付けられています。この文字は、もともと占いの結果を記録するために使用され、王族や貴族がその権威を顕示する手段でもありました。甲骨文字の中には、実際の出来事や神々への祈りが記されており、歴史の記録としても資料価値が高いです。

例えば、ある甲骨文には特定の季節に行われた祭りや、それに伴う食物の種類が明記されています。これにより、古代中国における祭りや日常生活がどのようであったかをうかがい知ることができます。甲骨文字は、また言語の発展においても重要な位置を占め、文字が持つ象徴的な意味を深く掘り下げる糸口となります。

さらに、甲骨文字は、後の漢字に見られる特徴がすでに備わっていました。多くの漢字は象形文字から派生したものであり、特定の意味や音を表すことができる構造を持っています。このため、漢字の起源を探る上で、甲骨文字の研究は欠かせません。

漢字の象形文字と意味の関連性

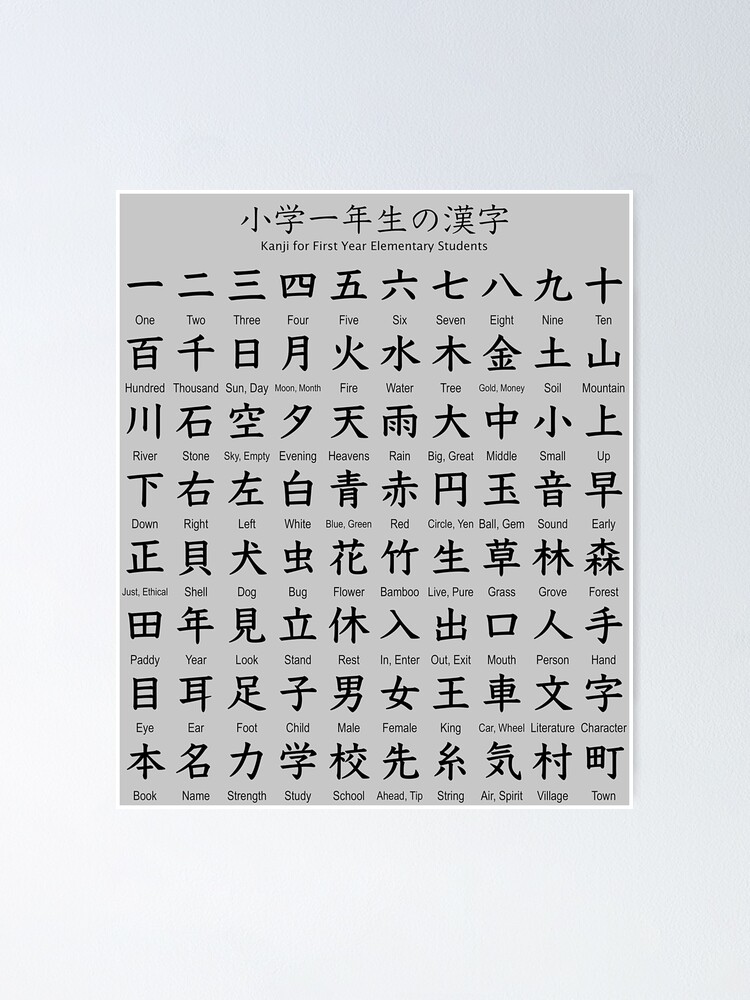

漢字の多くは、象形文字としての性格を持っています。象形文字とは、実際の物体や事象を模した形で書かれた文字で、その形状から意味が想起されるものです。たとえば、「山」という字は、三つの峰を持つ山の形を反映しており、一目でその意味が理解できます。

また、漢字は単に形だけでなく、意味の関連性を持っています。「木」という字は、実際の木を表し、その形が変わることで「林」や「森」といった言葉も派生します。このようにして、漢字は自らの形と意味を通じて、非常に直感的なシステムを作り上げているのです。

このことは、日本語における漢字使用にも影響を与えています。日本語でも同様に、漢字の形と意味は密接に関連しており、言葉を学ぶ際の助けになります。たとえば、「花」(はな)や「草」(くさ)など、自然を表す漢字は、その字形から視覚的にも認識しやすいものになっています。

漢字の使用頻度とその変化

現代漢字の使用状況

現代において、漢字は依然として多くの国で使用されており、特に中国、日本、韓国、ベトナムなどで重要な役割を果たしています。特に日本では、「常用漢字」という形で、日常的に使用される漢字が限定されています。この常用漢字は、1946年に制定され、当初の1850字から、現在は2136字に拡大されています。

漢字の使用状況は時代と共に変化していますが、情報技術の発展もその影響を与えています。たとえば、メールやメッセージアプリの普及により、略字や、省略形の使用が増え、漢字の書き方も変わる傾向があります。そのため、若い世代においては、パソコンやスマートフォンを使ったデジタルコミュニケーションが主流となり、手書きの機会が減少しています。

また、国際化の進展により、漢字を学ぶ日本人や他国の人々も増えてきました。言語を超えた文化交流が進む中、漢字はその象徴的な役割を果たし続けています。それにより、漢字を通じて日本の文化や哲学が海外に紹介されることも多くなりました。

漢字の簡略化とその影響

漢字の使用頻度が変化する中で、簡略化の流れも見られます。例えば、中国本土では1956年に漢字の簡体字が導入され、書きやすさと覚えやすさを追求しました。簡体字は、特に教育の普及に貢献し、多くの人々が漢字を学ぶハードルを下げることに成功しました。

一方で、簡略化された漢字は、元の漢字を知る上での障害にもなり得ます。日本でも一部の漢字が簡略化されているものの、旧漢字が復活する動きも見られます。たとえば、文書の正式な場面では、旧来の漢字が求められることが多く、その結果、両者の知識が必要となる場合があります。これは、教育現場やビジネスシーンにおいても同様です。

加えて、漢字の簡略化は、文化のアイデンティティにも影響を与えています。伝統的な漢字を重視する文化と、簡略化を重視する文化との間には、時に意見の相違が生じることがあります。このような背景から、漢字の運用は単なる文字の使い方だけではなく、文化的な議論の場にもなるのです。

漢字と日本語の関係

漢字の日本への伝来

漢字は、6世紀頃に中国から日本に伝わりました。当初、中国の経典や仏教の教えを翻訳する際に使用され、日本人の言語における漢字の必要性が高まりました。特に、仏教とともに伝来した漢字の影響は大きく、日本語の中に多くの漢字が取り入れられることとなります。

日本での漢字の初期の使用は、漢詩や漢文において顕著でした。当初は中国語に近い形で使われていましたが、やがて日本の音韻や文法に適応し、和製漢語と呼ばれる新たな単語や表現が生まれるようになりました。たとえば、「文学」や「国語」といった言葉は、漢字の読み方や意味を日本的に転換した結果です。

また、漢字が日本語に与えた影響は、ただ単に文字を導入しただけでなく、語彙の豊かさや文学の発展にも寄与しています。平安時代には、漢字を用いた文学が盛んになり、源氏物語や枕草子といった名作が生まれました。これにより、日本の文学や文化が一層豊かになっていきました。

日本語における漢字の役割と使い方

日本語における漢字の役割は多岐にわたります。まず、漢字は名詞や動詞、形容詞の表記に使われます。このように、異なる語彙に漢字が組み合わさることで、日本語の表現はより明確になり、意味を伝える力が強くなります。

たとえば、「行く」という動詞は、ひらがなで書くこともできますが、漢字を用いることで、その意味が一層強調されます。複数の漢字を組み合わせた熟語も多く存在し、「旅行」や「勉強」のように、様々な事象を一語で表すことができます。これにより、日本語の語彙は漢字を通じて非常に幅広くなっています。

さらに、漢字は視覚的に情報を伝えることができるため、広告や看板などのメディアでもよく利用されています。漢字を用いることで、短い言葉で深い意味を持つ表現が可能となり、特に視覚に訴える広告表現において、その効果が発揮されます。たとえば、飲料メーカーの広告に使われる「爽快」という言葉は、漢字を使うことで、直感的に爽やかさが伝わるのです。

漢字の未来

デジタル化と漢字

現代のデジタル社会において、漢字の使い方は急速に変化しています。パソコンやスマートフォンの普及により、漢字の入力方法も多様化しました。音声入力や予測変換の機能により、手書きではなく、キーボードやタッチパネルを使って漢字を入力することが一般的になっています。

このデジタル化は、漢字学習にも影響を及ぼしています。オンライン学習やアプリを通じて、若い世代が自分のペースで漢字を学ぶ環境が整いつつあります。動画教材やクイズ形式の学習方法は、興味を引きつける要素も多く、学びをより楽しいものにしています。

また、漢字のデジタル表現に関しても新しい動きがあります。たとえば、アニメやゲーム文化においては、漢字が独自のアートスタイルで表現されることが増えてきました。このように、今後の漢字は伝統を保ちながら、デジタルの世界でも新たな形で進化していくことでしょう。

国際化における漢字の意義

国際化が進む現代において、漢字は単なる文字以上の意味を持つようになっています。特に、アジア圏の国々では、漢字を共有することで文化的なつながりを持っています。このことは、経済や歴史、芸術においても、異文化理解を深める要素となっています。

例えば、日本企業が中国市場に進出する際、漢字を共通語として使用することで、コミュニケーションのハードルを下げることができます。漢字の理解は、文化的な背景を理解する手助けにもなり、単なる商業活動を超えた深いつながりを作る要素となります。

また、海外の教育機関でも漢字が教えられ始めています。中国語を学ぶ学生だけでなく、アカデミックな研究や文化交流の一環として、日本語を学ぶ学生にとっても、漢字は重要な学習対象となっています。これにより、漢字を通じて日本文化を知る機会が増え、理解を深めることが促進されているのです。

終わりに

漢字は、中国の古代から現代に至るまで、多くの歴史と文化を背負ってきました。日本語においても、漢字は言語の根幹をなす重要な要素であり、私たちのコミュニケーションや文化の表現に深い影響を与えています。デジタル化が進み、国際化が進展する中で、漢字はその役割を変えつつも、今後も重要な位置を占めることは間違いありません。

これからも私たちの生活に深く根ざす漢字を理解し、適切に使いこなすことは、言語学習だけでなく、文化理解にもつながるでしょう。漢字の未来に目を向けつつ、私たち一人ひとりがその存在意義を再認識することが大切です。