香炉は中国の豊かな文化において重要な役割を果たしてきました。その起源は古代にさかのぼり、香を焚くための器具としてのみならず、精神的な意味合いや美術品としても珍重されてきました。香炉はそのデザインや装飾技法の多様性から、歴史を通じて様々なスタイルと機能を持つように発展してきました。以下では、香炉のデザインと装飾技法に焦点を当てて、その魅力を深掘りしていきます。

1. 香炉の歴史

1.1 古代中国における香炉の起源

香炉の最も古い記録は、中国の周朝(紀元前1046年〜紀元前256年)にまでさかのぼります。当時は主に祭祀や儀式の場で使われており、神々への供物として香を焚いていました。この時期の香炉は、簡素な形状と機能的なデザインが特徴でした。その後、漢代になると、香が日常生活にも広がり、香炉は家庭でも一般的に使用されるようになりました。

また、古代中国では香が健康や精神の浄化に良いと信じられていたため、香炉は宗教的なアイテムだけでなく、精神的サポートを求める道具としても機能しました。当時の香炉は、青銅製や陶磁器で作られ、そのデザインは単純ながらも神聖さを表現していました。

1.2 香炉の発展と変遷

時代が進むにつれて、香炉のデザインはより複雑化し、多様化していきました。唐代(618年〜907年)では、金属や陶磁器を素材にした美しい香炉が作られ、さまざまな形状や装飾が施されるようになりました。この時期、景徳鎮を中心とする陶磁器の生産が急速に発展し、美しさと機能性を兼ね備えた香炉が数多く生み出されました。

また、宋代(960年〜1279年)には、より機能的なデザインが求められるようになり、香炉も形を整えることに重点が置かれました。この時代には、使い勝手を考慮したデザインの香炉が増え、特に茶道と結びつくことで、その価値が高まりました。香は、単なる芳香の源ではなく、心を落ち着けるための重要な要素となったのです。

1.3 現代香炉の位置づけ

現代においても、中国文化における香炉の重要性は変わりません。近年では、インテリアデザインやアート作品としての香炉の需要も高まっています。特に、伝統的な工芸技術が受け継がれ、現代アートとして再解釈されることで、若い世代にも人気があります。伝統的なデザインに新たなアイデアを加えた香炉が登場し、生活空間に彩りを添えています。

さらに、海外でも中国の香文化が注目されるようになり、国際的な市場での香炉の価値が高まっています。展示会やギャラリーでの香炉の展示は、文化交流の一環として重要視され、新たなファン層を開拓しています。このように、香炉は古代から現代まで、文化の架け橋としての役割を果たしているのです。

2. 香炉の種類

2.1 伝統的な香炉の種類

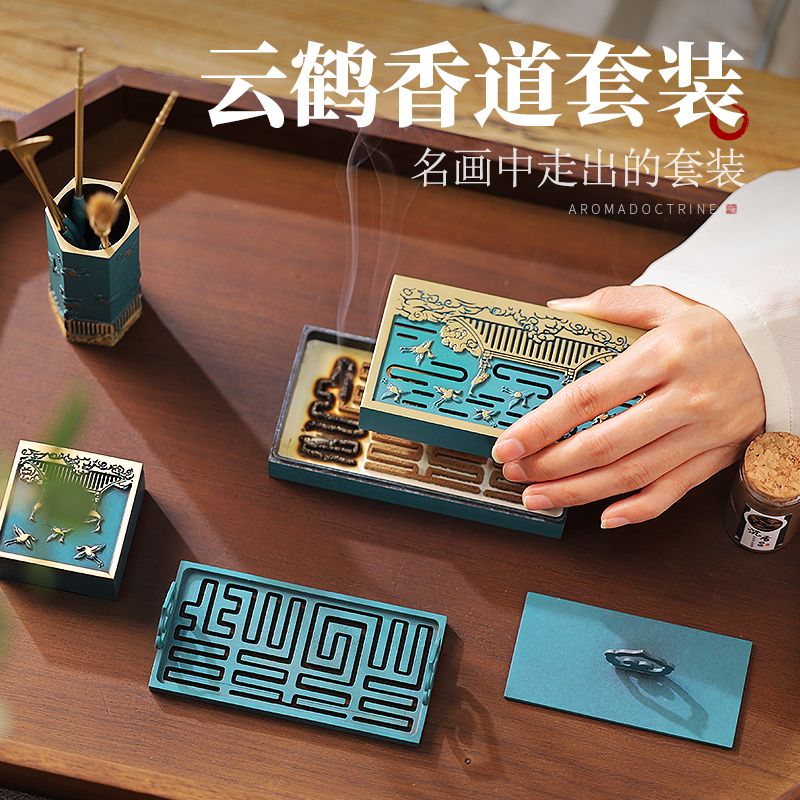

香炉はその形や機能によって、さまざまな種類が存在します。例えば、一般的な香炉には「中華香炉」(ちゅうかこうろ)や「瓷香炉」(しーこうろ)、さらには「香道香炉」(こうどうこうろ)などがあります。中華香炉は、中国本土で広く使用される香炉で、そのデザインは多岐にわたります。一方、瓷香炉は景徳鎮などの陶磁器生産地区で作られ、美しい釉薬(うわぐすり)が施されています。

また、香道香炉は、主に香道を楽しむために特化した形状を持ち、一般的に大きめのサイズが特徴です。非常に細かいデザインや彫刻が施されることが多く、茶道との組み合わせで使用されることが一般的です。これらの香炉は、それぞれの文化や地域に根ざした独自の魅力を持っています。

2.2 地域別の香炉の特徴

中国各地では、香炉のデザインや製造技術に地域特有の特徴があります。例えば、江南地方で作られる香炉は、繊細な彫刻や優雅な形状が特徴です。一方、北方地域では、より豪華で重量感のある香炉が多く見られます。この違いは、それぞれの地域での気候や風土に影響されていると考えられます。

また、西部の少数民族の文化にも、独自の香炉が存在します。これらの香炉は、民族の伝統や信仰に基づいたデザインが施されており、注目に値します。例えば、チベット族の香炉は、高地の宗教的な儀式に使用されるため、強い精神性が感じられます。このように、地域ごとの多様性が香炉に豊かな文化的背景を与えています。

2.3 特殊用途の香炉

香炉は、伝統的な香を焚くためだけでなく、特別な用途にも利用されることがあります。例えば、道教の儀式や仏教の法要では、特別にデザインされた香炉が使用されます。これらの香炉は、神聖な儀式のために作られ、宗教的な意味合いが非常に強いのです。

また、最近では、アロマテラピーやリラクゼーションのための香炉も人気を集めています。これらの香炉は、デザイン性だけでなく、機能性にも優れた商品が多数存在し、現代の日常生活に便利に取り入れられています。特殊用途の香炉は、伝統を尊重しつつも、現代のライフスタイルに溶け込むような進化を遂げています。

3. 香炉のデザイン要素

3.1 形状と構造のバリエーション

香炉のデザインは多岐にわたります。その形状や構造には、背の高いものや低いもの、丸いものや四角いものなど、さまざまなスタイルが存在します。たとえば、元代の香炉は、通常の円筒型から扁平な形状まで、さまざまなバリエーションが見られます。香炉の形状は、香を焚く際の通気性や熱の保持に影響を与えるため、機能性も重視されています。

また、香炉のスタイルは、その使用目的によっても変わります。祭祀用の香炉は大きめで装飾的である一方、家庭用の香炉はコンパクトで使いやすいデザインが求められます。このように、香炉の形状はただの装飾にとどまらず、実用性と美術の融合を象徴しています。

3.2 材料によるデザインの違い

香炉の主要な材料には、青銅、陶器、木材、金属などがあり、それぞれの材料が持つ特性がデザインにも影響を与えます。例えば、青銅製の香炉は、重厚感があり、長持ちする特徴があります。そのため、豪華な装飾が施されたものが多く、歴史的な価値も高いです。一方、陶器や磁器で作られた香炉は、軽量でカラフルな釉薬のデザインが施されているため、視覚的にも楽しませてくれる存在です。

木製の香炉も、その質感や温かみから人気があります。木の香りは癒しを与えるとされ、多くの人々に愛されています。また、現代では、樹脂やガラス素材を使用した香炉も見られ、さまざまな新しいデザインが提案されています。これらの材料の選択は、香炉の機能性だけでなく、見た目の美しさや使うシーンにも大きな影響を与えています。

3.3 色彩と装飾の重要性

香炉は、そのデザインにおいて色彩と装飾も重要な要素です。色彩は、香炉が持つ雰囲気や印象を大きく左右します。例えば、赤や金色の香炉は、喜びや祝福を象徴することが多く、特にお祝い事には欠かせない存在です。一方、青や緑などの冷色系は、穏やかな印象を与え、リラックス効果を高めます。

装飾技法も香炉のデザインに不可欠です。絵画や彫刻、象嵌(ぞうがん)技法を用いた香炉は、その美しさだけでなく、特定の意味を持たせるためにデザインされています。たとえば、龍や鳳凰のモチーフは、権力や繁栄を意味します。それらの装飾は、香炉を単なる器具から、精神的な象徴へと昇華させています。

4. 装飾技法

4.1 彫刻技法の多様性

香炉の装飾技法の中でも、彫刻は特に重要な役割を果たしています。その彫刻技法は、非常に多様で、細密彫刻や浅彫り、浮彫りなど様々なスタイルがあります。細密彫刻は特に、非常に高い技術が求められ、香炉の表面に情景や神話のキャラクターが表現されます。これにより、観賞用としての価値が高まります。

彫刻技法は地域によって異なり、例えば福建省の香炉は、山水や鳥のモチーフが多く見られ、訪れる人々に安らぎを与えるデザインが特徴です。これに対し、北方地方の香炉は、アグレッシブなデザインが目立ち、まさにその地域の豪快さを表現しています。このように、彫刻技法は地域の文化や風土が色濃く反映される要素なのです。

4.2 絵画技法とモチーフ

香炉に施される装飾技法の一つである絵画技法は、そのデザインにストーリーを与える重要な要素です。絵画技法では、中国の伝統的な文様や自然をテーマにした絵が多く描かれます。特に、草花や動物の絵は長寿や繁栄の象徴とされ、非常に人気があります。たとえば、梅や竹は、冬の厳しさに負けずに生きる姿から「忍耐」を、鯉は登ることで「成功」を象徴することから、こうしたモチーフが香炉に選ばれるのです。

また、現代の香炉では、アーティストによる新しい解釈が進んでおり、抽象的なデザインやカラフルな表現も増えています。これにより、香炉は伝統的なアイテムから現代アートの一部として再認識され、多様な美的センスを持つ人々に向けた商品となっています。

4.3 金属加工技術の進化

金属製の香炉に特有の装飾技法である金属加工も、香炉のデザインに大きな影響を与えています。青銅や銀製の香炉は、その重さと冷たさから高貴さを感じさせ、時代を経てもその美しさを保っています。金属加工技術は、古代から続く伝統的な技術と現代的なアイデアを融合させることで進化を遂げてきました。

例えば、細かい象嵌技法を用いた香炉は、金属の表面に彩りを与え、視覚的な魅力を引き出します。また、様々な加工技術によって、金属製香炉は、単なる実用品からアートへと昇華させ、さまざまなスタイルで楽しむことができるのです。このように、金属加工技術の進化は香炉デザインの多様性を生み出し、多くの人々に愛される要素となっています。

5. 日本における香炉の受容

5.1 日本の香文化と香炉

日本における香文化は、中国からの影響を受けながら独自の発展を遂げてきました。日本の香炉は、室町時代や戦国時代の頃から徐々に取り入れられ、茶道や花道、武道と結びついていきました。特に、茶道では香炉は大切なアイテムで、茶席で香を楽しむことも一つの儀式となっています。

日本の香炉には、主に陶磁器製や金属製のものが存在し、シンプルで洗練されたデザインが特徴的です。日本の香文化では、香を焚く際には、香炉のデザインや配置にも気を配り、全体の調和を重視します。このことが、日本の香炉に独自の美的感覚を与えているといえるでしょう。

5.2 伝統工芸としての香炉

日本の香炉は、伝統工芸としても高く評価されています。能作や漆器など、各地の伝統工芸品としての香炉は、職人の手によって一つ一つ丁寧に作られ、美術品としての価値が認識されています。例えば、金沢の金箔を使った香炉は、地域性が色濃く反映された製品です。

また、日本の伝統工芸においては、単に美しいだけではなく、使用することを目的とした実用性も重要視されています。このような観点から、香炉は時には装飾品でありつつも、常に使用され続ける存在であることが求められています。このように、日本の香炉は、文化と技術、実用性が融合した魅力的なアイテムです。

5.3 現代日本における香炉の人気

近年、日本における香炉の人気は再び高まりを見せています。特に、現代のライフスタイルに合わせたデザインの香炉が注目され、インテリアとしても求められることが増えました。香を焚くことによって、自宅でリラックスした空間を作ることができるのがその魅力です。

また、香紹介や香の楽しみ方についてのワークショップも増えてきており、若い世代や女性たちが香文化に触れる機会が増えています。これにより、日本の香炉は、伝統を大切にしながらも現代に合った形で受け入れられているのです。伝統と現代が融合することで、香炉はひとつの文化としてさらなる関心を集めています。

6. 香炉の鑑賞とコレクション

6.1 香炉の選び方と鑑賞ポイント

香炉を選ぶ際には、まずそのデザインや素材に注目すると良いでしょう。例えば、好きな色やテーマに基づいて選んだり、その香炉が持つストーリーや背景を考慮に入れたりすることで、より深く愛着を感じることができます。また、香炉の大きさや形状も重要で、使用目的や置き場所に合ったものを選ぶことが大切です。

鑑賞する時には、細部の彫刻や描かれた絵柄をじっくり観察してみましょう。香炉は、一つ一つが独自の個性を持っていますので、その魅力を発見する喜びがあります。例えば、ある香炉の中には、古代の音楽や詩をテーマにした彫刻が施されていることもあります。こうした細かなポイントを見つけることで、香炉そのものへの理解が深まります。

6.2 コレクションの楽しみ方

香炉のコレクションは、ただ集めるだけではなく、それぞれの香炉が持つ背景や歴史を学び、他のコレクターとも情報交換をする楽しみがあります。例えば、特定の時代や地域に焦点を当てたコレクションをすることで、その文化に対する理解を深めることができるでしょう。また、地域イベントや展示会に参加することで、新たな知識を得るチャンスが広がります。

香炉のコレクションは、互いに交換することで新たな出会いや発見が生まれ、広がりをもたらす素晴らしい体験となります。コレクションの一環として、実際に香を焚いて楽しむことで、香炉の本来の魅力を体感することも忘れないでください。香の香りが漂うことで、その瞬間が特別なものとなります。

6.3 メンテナンスと保存方法

香炉は美しいだけでなく、長く楽しむためには適切なメンテナンスが必要です。まず、香炉が汚れた場合は、柔らかい布やブラシで丁寧に拭くことが重要です。また、陶磁器製の香炉は、水分に触れるとひび割れやすいため、乾いた状態で保存することをお勧めします。

さらに、香炉が長期間使用されない場合は、埃を避けるため専用のケースやカバーを使用すると良いでしょう。湿気や温度の変化も香炉に悪影響を及ぼすことがあるため、風通しの良い場所で保存することが推奨されます。このように、日々の手入れが香炉を美しく保ち、その魅力を長続きさせる大切な要素となります。

終わりに

香炉は、そのデザインと装飾の多様性から、単なる香を焚く道具を超えた存在です。古代から現代にわたり、文化や技術が融合し、さまざまなスタイルと機能を持つ香炉が生まれました。その魅力は、単に美しさだけではなく、香文化と深く結びついていることが特徴です。

日本における香炉の受容は、国内外での文化の交流を通じて新しい光を当てられ、今後も進化を続けることでしょう。香炉は、私たちの心を落ち着かせる道具であり、同時に一つのアート作品として社会の中で大切にされています。この文化を大切にし、次世代に受け継いでいくことが、私たちの役割であると思います。