競争が激化する現代社会において、時間は最も貴重な資源の一つです。時間を有効に管理することは、ビジネスやスポーツ、日常生活において成功を収めるための鍵となります。本記事では、孫子の兵法を元に、競争における先手と後手の時間戦略について詳しく探求していきます。孫子の知恵を通じて、時間をどう扱うか、どのように競争に生かすかを考えていきましょう。

1. 孫子の兵法とは

1.1 孫子の生涯と背景

孫子、正式には孫武は、中国春秋時代に生きた著名な軍事戦略家であり、多くの戦術や戦略を体系化した『孫子の兵法』の著者です。彼の伝記には多くの神話が含まれていますが、実際には史実に基づく部分も多く、彼の生涯は中国の戦争の歴史とも密接に関連しています。孫子は、軍事だけでなく、政治や経済、倫理に関する洞察をも提供しており、その思想は時代を超えて受け継がれています。

孫子が生きた時代は、各国がしのぎを削る戦争によって社会が不安定だった時期です。彼は兵士の数や武器の強さだけではなく、心の戦い、情報の戦略的重要性に重点を置きました。これは今日のビジネスや人間関係にも通じる考え方です。例えば、企業が競争相手に勝つためには、単に製品を良くするだけではなく、マーケティングや戦略的なタイミングを考慮する必要があると言えます。

また、孫子は「知彼知己、百戦危うからず」という言葉を残しています。これは相手と自分の状況をよく理解していれば、勝ったり負けたりすることがないという意味です。この教えは、現代の競争環境でも適用されており、例えば、市場調査を通じて競合他社の動向を把握し、自社の戦略を適切に調整することの重要性を示しています。

1.2 兵法の基本的な概念

『孫子の兵法』の核心には、戦争における「勝つための方法」が集約されています。孫子は戦争を無駄なものとし、可能な限り戦闘を避けることが最善であると説きます。これは、競争の場面でも応用でき、無駄な駆け引きを避けて、有効な戦略を立てることが重要です。

兵法の基本的な概念として「戦わずして勝つ」とは、相手に自らの戦力を無駄にさせたり、士気を下げさせたりすることによって戦いを回避するということです。具体的には、良好な評判を得たり、相手に恐れを与えることで、戦うことなく競争に勝つことができるのです。

この考え方は、ビジネスやスポーツの競争においても効果的です。例えば、ブランドの信頼性を高めて競合他社の顧客を奪う戦略や、先手を取ることで市場における優位性を確立することが挙げられます。つまり、先手の時間管理がいかに効果的かを、孫子の兵法が教えてくれているのです。

1.3 孫子の兵法の現代への影響

孫子の兵法は、古代から現代に至るまで、その影響力を失っていません。ビジネス戦略、政治活動、さらには日常生活の計画においてさえ、彼の教えは活用されています。特に、戦略的思考や時間管理については、非常に多くの教訓が含まれています。

例えば、多くの企業が新製品の開発において孫子の原則を取り入れています。市場のトレンドを早期にキャッチし、競合の動きに先手を打つことで、新製品を投入するタイミングを逃さないようにするのです。これは、ビジネスにおける時間管理責任者の役割と密接に関連しています。

また、スポーツ界でも孫子の教えは生きており、選手やコーチは試合に向けて緻密な戦略を練り上げます。特に、試合の進行に応じた戦術の変更や、相手チームを分析することは、勝敗を決定づける要因となります。これらはすべて孫子が説いた戦略の一部であり、現代においても非常に実践的な知恵として受け継がれています。

2. 時間管理の重要性

2.1 時間の概念と戦略的役割

時間という概念は、単なる時計の針の動き以上の意味があります。時間は限られたリソースであり、如何にそれを使うかが競争における大きな差を生む要因となります。特に、先手と後手の戦略を考える際、時間の使い方は極めて重要です。

戦略的な時間の概念として「タイミング」が挙げられます。何をいつ行うのか、という判断は、勝敗を分ける重要な要素です。例えば、ビジネスでは新商品を市場に投入するタイミングが非常に重要であり、需要が高まる時期を狙うことが成功の鍵となります。また、スポーツにおいても、試合の流れを読み取り、適切なタイミングで戦略を変更することが勝利に繋がります。

さらに、時間管理は情報収集とも深く関わっています。競争相手の動向を常にモニターすることで、適切なアクションを取るための前提条件を整えることが可能です。これにより、時間を有効に使い、競争において先手を取ることができるのです。

2.2 先手と後手の違い

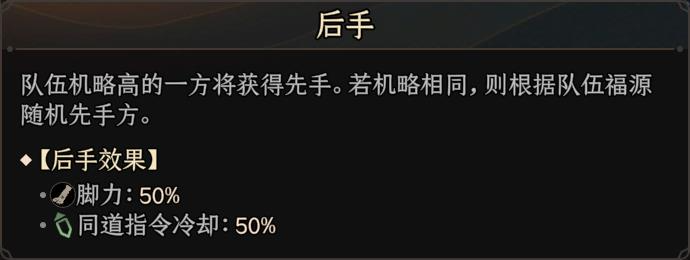

先手と後手の戦略の違いは、時間をどのように捉えるかに大きく関連しています。先手とは、物事を他者よりも先に行動に移すことを意味し、新たな機会を掴むための強力な戦略です。一方、後手は相手の行動を見極め、それに合わせて戦略を調整することを指します。

先手の利点は、相手が準備を整える前に自分の戦略を実行できる点です。例えば、マーケティングにおいては、消費者の嗜好を先取りし、自社商品を目立たせることで売上を伸ばすことが可能です。実際、先に新商品を発表した企業が、その商品におけるブランドの認知度を高めることができるのは、この先手の戦略によるものです。

対して、後手には独特のメリットも存在します。先行者のミスや不具合を観察することで、自分が取る行動をより適切に判断する機会が得られます。つまり、一度試した相手の経験を参考にし、リスクを回避することができます。このように、先手と後手の違いには明確な戦略的意義があるのです。

2.3 時間管理における競争のダイナミクス

競争における時間管理は、そのダイナミクスを理解することが重要です。時間は流動的であり、相手の行動や環境の変化によって常に変化します。このため、状況に応じた柔軟な戦略が求められます。

競争のダイナミクスを理解するためには、まず相手のタイミングと自分のタイミングを照らし合わせる必要があります。相手が新しい取り組みを始める前に、自らの戦略を練って行動を起こすことができれば、競争を有利に展開することが可能です。例えば、市場のトレンドを考慮し、新たなニーズに応える製品を迅速に開発した場合、顧客からの支持を得やすくなります。

また、時間管理においては、優先順位をつけることも大切です。どの情報がもっとも重要で、どの選択肢が最も効果的かを見極めることで、時間を無駄にせず、効果的に行動することができます。このように、時間管理のダイナミクスを理解することは、競争の中で勝ち抜くための重要なポイントになります。

3. 先手の時間戦略

3.1 先手を取るための準備

先手を取るためには、周到な準備が不可欠です。官能的な市場調査を行ったり、競合分析を徹底することで、次に来るトレンドを予測し、自社戦略に組み込むことができます。特に、データ主導のアプローチを活用する企業が増えており、消費者の動向を細かく分析することで、新たなビジネスチャンスを見出す手法が主流になっています。

例えば、ある有名な飲料メーカーは、消費者の健康志向を見越して低カロリーの商品を先行して発売しました。この準備が功を奏し、競合他社が同様の商品の開発を行った時点では、すでに市場に浸透していたため、売上は大きく伸びました。このように、情報を集めることで自らが優位に立てる商品を早期に出すことができるのです。

また、先手を取るためには、リスクを取る勇気が必要です。新しい市場に挑戦することは常にリスクが伴いますが、他社に先駆けて行動することで得られる見返りは大きいです。例えば、テクノロジー系のスタートアップが未開拓の分野に特化した製品を早期に発表すると、製品に対する消費者の期待が高まり、競争優位を築くことが可能になります。

3.2 先手の利点と成功事例

先手を取ることには多くの利点があります。まず、消費者の注意を引くことができ、その後の競争相手に対して明確な優位性を持つことが挙げられます。先行者利益は、特に一度市場の支持を得るとその後も持続するケースが多く、結果的にマーケットシェアを広げることが可能です。

成功事例の一つとして、Apple社のiPhoneが挙げられます。彼らはスマートフォン市場において、非常に早期に斬新なデザインと優れたユーザーインターフェースを提供することで、多くのファンを獲得し、その後の競争相手の製品も模倣されました。この先手のおかげで、Appleは今やスマートフォン市場のリーダーとなりました。

また、先手戦略を利用した企業には、Amazonも含まれます。彼らはEコマースの黎明期から、オンラインショッピングに特化したプラットフォームを構築し、独自の配達システムや会員制サービスを先に導入しました。この結果、他の小売業者は後追いする形となり、Amazonは競争から大きくリードを得ています。

3.3 先手を維持するための戦略

先手をとった後、重要なのがその地位を維持するための戦略です。先手を取った企業は、競争相手が先行できないようにするため、新たな技術開発や市場戦略を継続的に行う必要があります。新商品を定期的に発表したり、既存の製品をリニューアルすることで、消費者の興味を持続させることが可能です。

例えば、Netflixはコンテンツの質を常に向上させることで、先手を維持しています。彼らは独自のオリジナル映画やドラマを製作し、その魅力で他のストリーミングサービスに対して強い競争力を保っています。こうした取り組みにより、消費者の選択肢が増える中でも、Netflixは市場での地位を確固たるものにしています。

さらに、顧客との関係を構築することも重要です。顧客からのフィードバックを重視し、製品やサービスを改善していく姿勢が求められます。具体的には、SNSを活用してリアルタイムで顧客の意見を集めたり、キャンペーンを通じて顧客を巻き込むことで、ブランドの忠誠心を強化することができます。これにより、競争相手が追いついてこられないようなファン基盤を育てることが可能です。

4. 後手の時間戦略

4.1 後手の立場からの評価

後手に回ることには時に利点があります。相手の行動や意図を観察してから、自分の戦略を練ることで、より合理的な決定を下すことができます。歴史的にも、冷静に状況を見極めることが、時には勝利をもたらすことがあります。

たとえば、マーケティングでの後手戦略は、競合他社の商品を分析し、彼らの失敗から学ぶ機会です。ある化粧品ブランドが競合他社の新しい製品の成功に注目し、その後に自社製品を改善する形で発売することが成功に繋がった記事もあります。不具合や消費者の反応を観察することで、より効果的な製品をタイミングよく市場に投入することができるのです。

後手の戦略では、リスクを最小限に抑えることができます。他者が失敗しているのを見て、同様のアプローチを避けたり、ニッチなビジネスモデルを採用することで、競合との差別化を図ることが可能です。顧客のニーズを細かく分析し、その反応を見てから行動することで、成功の確率を高めることができます。

4.2 後手の利点と成功事例

後手の戦略には、じっくりと情報を集めてから行動に移す分、しっかりとした計画に基づいた準備が可能です。多くの成功事例がこの戦略を示しています。ゲーム業界では、新しい技術や新しいタイトルが発表される際に、他社を模倣し、細部を改良した製品を出すことで成功を収めたケースが多く存在します。

例えば、あるゲーム開発会社は、非常に人気のあるRPGゲームを市場に投入した後、競合他社がその成功に追随する形で数年以内に類似ゲームをリリースしました。しかし、その会社はじっくりとユーザーのフィードバックを取り入れ、改善点を把握する時間を持つことで、次のリリースではより高評価を得ることができました。このように、後手の戦略を選択することで、情報を活用し競争優位につなげることが可能になります。

後手に回った場合でも、初期の投資を抑えつつ市場の動向に注意を払うことで、迅速な決定を行うことができるのです。また、競合他社が苦しんでいる課題を見極め、それに対するソリューションを提供することで、市場シェアを取得するチャンスも増えます。

4.3 後手から先手に転換する方法

後手に位置する場合でも、戦略的に行動を起こして先手に転換する方法があります。市場の動向を見極め、効果的なタイミングで行動すれば、競争相手を追い抜くことも可能です。競合が一時的に優位に立っている場合でも、柔軟に戦略を変えることが準備となります。

たとえば、ある企業が特定の市場において先行した場合、後手の企業が彼らの弱点を見抜き、軌道修正をすることができます。この場合、競合の失敗を利用して、自身が新しい戦略で市場にアプローチすることで、先手に立つことができるのです。

後手から先手に転換するために、顧客のニーズや市場トレンドを敏感にキャッチし、瞬時に行動することがカギとなります。市場調査や顧客のフィードバックを取り入れて柔軟な戦略を採用することで、新たなビジネスチャンスを生み出し、先行者を追い抜くことが期待できます。

5. 競争におけるバランスの重要性

5.1 先手と後手の相互作用

先手と後手の戦略は、相互作用している点が非常に重要です。誰が最初のアクションを取るかが問題ではなく、競争において最終的に成功するかどうかは、その戦略の適応能力や柔軟性に大きく依存しています。

先手を取った企業は、しばしば自信を持ちすぎて次に踏み出すべき行動を見失うことがあります。そのため、後手の企業がとる戦略を見極め、競争相手の動きに注意を払う必要があります。逆に、後手の企業はタイミングを逃さず、適切に行動することで、時として先手に立つことができるのです。

この相互作用において、どの戦略が効果的かは状況次第で異なり、時には先手の企業が誤った判断を下し、その結果が後手の企業に利益をもたらすこともあります。このように、先手と後手のダイナミクスは、競争において重要な要素となるのです。

5.2 状況に応じたアプローチの選択

状況に応じて先手、後手を使い分けることができる柔軟性が、成功する企業の共通点です。市場の変化や消費者のニーズは常に移り変わっているため、固定の思考に陥ることは避けるべきです。

例として、季節ごとのキャンペーンなど、特定のタイミングで消費者が何を求めているかを見極め、行動する必要があります。例えば、ビジネスニーズが急速に変化する環境では、消費者の意見を注意深く取り入れ、新たな製品やサービスを早期に提供することで競争を優位に進めることが可能です。

また、後手の企業であっても、正しいタイミングで新しいアプローチを取ることにより、先手企業を選択ミスや弱点を見抜くチャンスを掴み、逆転することが可能です。これは、企業戦略の成功において最も重要な要素であると言えるでしょう。

5.3 結論としての時間戦略の統合

競争における成功には、先手と後手の戦略を効果的に使いこなす時間管理の重要性が不可欠です。孫子の兵法においても、戦を争う上での巧妙な戦略が語られていますが、現代においても同様の考え方が通用します。

時間戦略の統合は、状況に応じて適切なアプローチを選択することで成り立ちます。この柔軟性が、ビジネスや競技において、より良い成果をもたらすと共に、新たなチャンスを生む原動力となります。先手をとること、後手をとること、どちらも尊重し成功に繋げるために、効果的な時間管理が求められる場面が多々あるのです。

6. 実践的な応用とケーススタディ

6.1 ビジネスにおける先手と後手の事例

ビジネスにおいて、先手と後手の戦略を実際にどのように選択するかは企業の成功に大きな影響を及ぼします。先手を取る企業の代表格としてAmazonが挙げられます。彼らはEコマース分野での先行者利益を得るために、早期にオンラインショッピングのインフラを築き上げ、以降も新たなサービスや機能の拡充を続けました。その結果、今日のEコマース市場で圧倒的なシェアを誇っています。

後手の事例も興味深いものがあります。例えば、スマートフォン市場では、AppleがiPhoneで先手を打った後、Samsungが独自のGalaxyシリーズを展開しました。初期のGalaxyはAppleと比較すると劣る部分が多くありましたが、Samsungはユーザーのフィードバックを元に製品を改善し、競わせることで後に大成功を収めることになります。このように、後手ながらも時間をかけて戦略を構築したことで、Appleに先立つ機会を得たのです。

また、ビジネスイベントやマーケティング戦略においても、先手と後手を適切に見極めることが大切です。業界のトレンドが変化する中で、他社の動きを見極め、ユーザーの反応を分析した上で新たなキャンペーンを展開することで、競争における優位性を確保することができます。

6.2 スポーツにおける競争の戦略

スポーツ界でもセン手と後手の戦略は非常に重要です。先手の具体例として、サッカーでは試合開始直後の積極的な攻撃が挙げられます。早い段階での得点を奪うことで、相手にプレッシャーをかけ、その後の試合運営を有利に進めることが可能です。このような先手の選択が、ゲームの流れを握る要因となることは多いのです。

逆に、後手の戦略を取ることも成功に繋がります。相手チームが攻撃している際に、守備を固めつつ反撃のチャンスを狙うことができれば、相手チームの隙を突いた一撃が有効になります。例えば、バスケットボールでは、対戦相手の攻撃を抑え自らのスピードを活かした速攻が効果的です。守備に徹することで、相手チームの選手を疲れさせ、決定的な攻撃のチャンスを見出すのです。

また、スポーツは時に不確実性が高いもので、その中で瞬時の判断が勝利を左右します。選手たちは周囲の状況を見て最良の行動を選択しています。これには、相手の動きを観察し、どのタイミングで攻撃や防御を切り替えるかを適切に判断できる能力が求められます。

6.3 日常生活への時間戦略の適用

日常生活においても、先手と後手の時間戦略を効果的に活用することができます。計画的に行動することで、自分自身の時間を管理し、生活のクオリティを向上させることが可能です。例えば、目標を立て、そのためのアクションプランを先に策定することで、スムーズに日常を送ることができます。

また、日常的なタスクや仕事の優先順位を見極め、計画的に行動することで、精神的なストレスを軽減することができます。他者とのコミュニケーションにおいても、相手の動きや言動を見極めて、自分の言葉を選ぶことが先手になることもあります。相手との対話を通じて適切なタイミングで行動することで、より良い人間関係を構築することができるのです。

さらに、自分の時間を適切に管理することで、突発的な事態に備える余裕も生まれます。たとえば、旅行計画を立てる際に、行き先や宿泊先を早めに決めておくことで、余裕のある旅行を楽しむことができます。これにより、焦ることなく新たな体験を存分に味わうことができるのです。

終わりに

競争における先手と後手の時間戦略は、孫子の兵法に根ざす重要な概念です。現代においても、時間の使い方を工夫することで、さまざまな場面での成功が期待できます。先手を取る準備と計画、後手でも戦略の柔軟性を持つことで、最終的には効果的な競争に繋がるのです。

企業やスポーツにおいても、予測、計画、行動のサイクルを意識することで、時間管理の重要性がさらに際立ちます。競争の世界では、瞬時の判断や行動が勝利に直結することが多いため、時間の使い方や状況の把握が重要です。最終的には、時間と戦略の管理を通じて、新しいチャンスを見出し、日々の生活をより豊かにすることができるでしょう。