曹操は中国の歴史において非常に重要な人物であり、彼の人生や功績は後世の文学や芸術作品に多大な影響を与えました。彼は、三国時代の激動の中で力を握り、詩人としても名を馳せた多面的なキャラクターです。本稿では、曹操を題材とした後世の文学および芸術作品を通じて、彼の歴史的背景や文学的な側面、そして現代文化への影響について探ります。

1. 曹操の歴史的背景

1.1 曹操の生涯と業績

曹操(155年 – 220年)は、漢王朝末期の武将であり、政治家、詩人でもありました。彼の政治的、軍事的な業績は、後世の中国文化に大きな足跡を残しました。彼は、若い頃から剛毅で優れた戦略家として知られ、徐州(現在の山東省)を初めとする北方諸地域を平定しました。また、彼の指導の下、魏が成立し、三国時代の基盤を築いたことは特筆に値します。特に、彼の指揮のもとで行われた官渡の戦いは、彼の名声を高め、中国史における重要な戦闘の一つとして記憶されています。

曹操の業績は単なる軍事的勝利に限らず、地方の震撼や社会の安定にも寄与しました。彼は良民のための政策を推進し、農業の促進や法制度の整備にも力を入れました。このような民生を重視する姿勢から、後の魏の時代における国づくりの基盤が築かれました。

1.2 曹操の時代背景と三国志

曹操が生きた時代は、漢王朝が衰退し、貴族や豪族が権力を握る混乱した時代でした。このような背景の中で、曹操は一つの強力な勢力を形成し、乱世を収束させるために多くの努力をしました。特に、彼の築いた魏という国家は、彼の死後も息を吹き返し、三国時代の列国の中で最も強力な国の一つとして存続します。

三国志の成立もまた、曹操の時代背景を知る上で欠かせない要素です。後の歴史的記録や文学作品の多くは、この時代の様々な出来事や人物を描いています。司馬懿、劉備、孫権などのキャラクターとともに、曹操はしばしばその中核として位置付けられ、世代を超えて語り継がれる存在となりました。

2. 曹操の文学的な側面

2.1 曹操の詩歌と文学的影響

曹操はまた、優れた詩人でもありました。彼の詩は、特にその力強い表現や、感情の高まりを反映した内容で知られています。『詩経』や『楚辞』などの古典文学から影響を受けながら、彼自身の独自のスタイルを確立しました。彼の詩には、戦争の緊張感、自然の美しさ、人生の儚さなどが巧みに織り交ぜられ、読者に深い感動を与えます。

曹操の詩は、彼自身の業績や感情を表現するだけでなく、後の文学者たちにも多大な影響を与えました。彼の詩風は、李白や杜甫など後の偉大な詩人たちにも影響を及ぼし、中国漢詩の発展に寄与しました。彼の作品が持つ普遍的なテーマや感情は、時を超えて多くの人々に共鳴してきました。

2.2 曹操の文人としての評価

歴史的な視点から見ると、曹操は戦乱の英雄というだけではなく、文人としての側面も大いに評価されています。彼は、文人としての教養を持ち合わせており、後漢末の混乱の中でも文筆活動を続けました。彼の詩は、政治的なメッセージを伝える手段としても機能し、時には忠誠心や戦の意義について考えさせる内容となっています。

さらに、后世の文人たちは曹操に対して様々な解釈を加え、彼の人物像を多面化させました。孔子の教えを曇らせる存在であると同時に、民間伝承の中で英雄として持ち上げられるなど、彼の名前はさまざまな形で伝えられています。このように、曹操の文人としての評価は、彼の残した作品だけでなく、他の文学作品における彼の位置付けを通じても明らかになります。

3. 曹操を題材とした文学作品

3.1 古典文学における曹操

古典文学の中での曹操は、様々な形で描かれてきました。最も代表的なものとして挙げられるのは『三国志演義』です。この作品では、曹操は狡猾で計略家として描かれており、彼の困難な決断や非情な手段が強調されています。しかし、同時に彼のカリスマ性や戦略的才能も称賛されています。このように、曹操は古典文学において多くの矛盾した側面を持つキャラクターとして描かれています。

さらに、別の古典文学『後漢書』や『魏志』などでも曹操について語られており、彼の実際の人物像や行動に基づく描写が多く見受けられます。これらの作品は、彼のさまざまな側面を明らかにするだけでなく、三国志という時代を理解する上で非常に有用な資料となっています。

3.2 近代文学における曹操の再評価

近代に入ると、曹操は再び新たな視点から評価されるようになりました。彼の戦略家としての才能や民生を重視する姿勢が見直され、英雄としてだけでなく、時代の先駆者としての側面が強調されるようになったのです。例えば、魯迅の小説や現代詩の中では、曹操の考え方や行動がより複雑に表現され、彼の実像に迫る試みがなされています。

また、曹操に対する再評価は文芸活動だけに留まらず、歴史学や文化研究など多方面にわたりました。多くの学者が彼を研究対象として取り上げ、その影響を分析することで、曹操の重要性が再確認されました。この流れは、彼の生涯を通じて見られる情熱や主張を現代の価値観で再評価するきっかけとなっています。

4. 曹操を描いた芸術作品

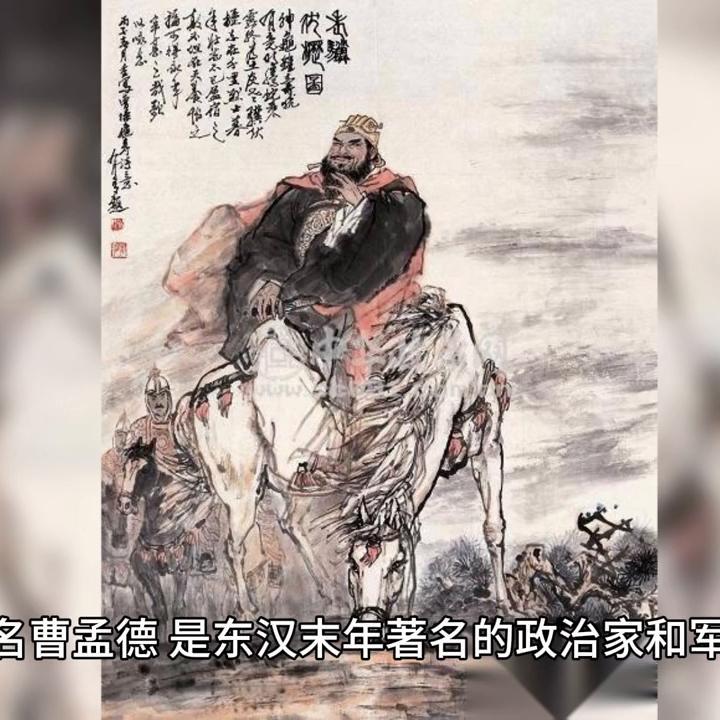

4.1 絵画における曹操の表現

曹操は、古代から近代にかけて多くの絵画作品に描かれています。特に、彼の武将としての威厳や知略を表現するために、様々な技法が用いられました。例えば、清代の国画では、曹操が騎馬に乗り、戦闘の様子が描かれることが多く、彼の雄々しさが強調されます。これらの作品は、観る者に彼の力強さや決断力を強く印象付けます。

さらに、現代のアーティストたちも曹操を題材にした作品を生み出しています。例えば、ミクストメディアの技法を用いて彼の人生や業績を描いた絵画が、多くの展覧会で評価されています。こうしたアート作品は、時間を越えて多くの人に曹操の存在を思い起こさせる役割を果たしています。

4.2 映画・ドラマでの曹操像

曹操の影響は映画やテレビドラマにも色濃く現れています。特に、中国では『三国志』を題材にした映画やドラマが数多く制作されており、曹操はその重要なキャラクターとして頻繁に取り上げられます。たとえば、2010年に公開された映画『三国志: 英傑伝』では、曹操が巧妙かつ野心的な人物として描かれ、その人物像に多くの関心が集まりました。

また、テレビドラマ『三国志』シリーズでは、役者たちが曹操を演じることでさらなる解釈を加えています。特に、彼の感情や内面の葛藤が丁寧に描かれることで、単なる悪役としてではなく、背景にある人間性が浮き彫りにされています。これにより、視聴者は彼の人物像をより深く理解することができます。

5. 曹操の影響を受けた現代文化

5.1 ゲームと曹操のキャラクター

近年では、ゲームの世界においても曹操は重要なキャラクターとして登場します。特に「三国志」や「真・三國無双」といったゲームシリーズでは、プレイヤーが曹操を操作して戦局を有利に導く役割を果たします。このようなゲームでは、曹操の戦略や決断がプレイヤーに試されるため、単なる歴史上のキャラクターとしてではなく、ゲームの中で実際に「手に取る」存在となります。

更には、曹操のキャラクターは、ゲームに描かれるビジュアルやストーリーラインの中で独自の解釈が加えられています。その結果、若い世代に向けても彼の人物像を新たに感じさせる要素が強化され、現代においても曹操の影響力は大きいといえるでしょう。

5.2 曹操をテーマにした現代の音楽

さらに、現代の音楽においても曹操はしばしば取り上げられています。多くのアーティストが彼を題材にした楽曲を制作し、その中で彼の情熱や武将としての苦悩を歌い上げています。例えば、人気のある音楽アルバムに収録されている楽曲の中には、曹操の人生をテーマにしたものがあり、歴史への興味を引き出す役割を果たしています。

また、曹操に関する楽曲は、彼の詩を現代風にアレンジしたものも目立ちます。こうした作品は、古典的な文芸と現代音楽が融合し、新たな文化的表現としての可能性を示しています。結果として、現在の世代に曹操の存在感を再認識させることに繋がっています。

6. 結論

6.1 曹操の文化的意義と今後の展望

曹操は、単なる歴史的人物という枠を超え、文学、芸術、文化などの多層的な領域において影響を及ぼし続けています。彼の英雄的な側面や戦略家としての才能は、後の多くの作品や表現に拡がり、時代を超えて評価されています。その一方で、彼の人物像は時折対立的な解釈を受けることもあり、複雑な魅力を放っています。

今後も曹操を題材にした作品は増えていくと考えられ、様々な形での再解釈が続くことでしょう。特に、若い世代への文化的な影響を考えると、彼の業績や思想がどのように現代に生かされていくのかが注目されます。彼の存在が、多くの人にとってインスピレーションとなり、創作の源泉であり続けることは間違いないでしょう。

終わりに、曹操の持つ多面的な魅力とその文化的な影響は、まさに時代を超えた普遍的なテーマとなっており、未来の世代にも新たな視点を提供し続けることでしょう。彼の存在を通じて、私たち自身の考えや価値観を再考するきっかけとなるかもしれません。曹操の物語は、決して過去のものにはならず、現代に生きる私たちに何かを教えてくれる存在であり続けるのです。