漢字と仮名(ひらがな・カタカナ)の役割について考えると、それは日本語の構造や表現の豊かさに深く関与しています。日本語は漢字と仮名、この二つの文字体系の融合によって独特の魅力を持つ言語となっています。特に、漢字は意味を表現するために用いられ、仮名は音を形にする役割を果たしています。では、これらの文字がどのように日本語に組み合わさり、どのような役割を果たしているのか見ていきましょう。

4.1 仮名の起源と発展

仮名の起源は日本の古代文化に遡ります。漢字が日本に伝来した際、当時の日本人は漢字の音や意味を参考にして独自の音節文字を作り出しました。この過程で生まれたのが「ひらがな」と「カタカナ」です。特に、ひらがなは女性の文語として発展しました。平安時代には、女流文学が隆盛を極め、紫式部や清少納言といった作家たちが紙と毛筆を使って文学作品を書く際に、ひらがなが多く使用されました。

その後、ひらがなはうってかわって一般的に男女問わず広まり、日常会話や詩歌、さらには手紙文にまで使われるようになりました。一方、カタカナは主に音を表現するために使われ、外来語や擬音語、動植物の名前、さらには技術用語などに適用される場面が増えました。これにより、カタカナもまた、現代日本語に欠かせない要素となっています。

また、仮名は漢字をより分かりやすくするために使用されることもあります。たとえば、漢字の下につける「振り仮名」(ふりがな)がその一例です。これにより、難しい漢字の読み方が示され、学習者にとっての理解を助ける役割を果たしています。仮名がなければ、漢字だけの表記では字が難解であり、コミュニケーションが円滑に行えない場面も多かったでしょう。

4.2 漢字と仮名の併用の歴史

漢字と仮名は、日本語の中で非常に密接に関連しています。この二つの文字がどのように併用されてきたのか、歴史を辿ることは非常に興味深いです。最初の頃、日本人は漢字を借用して自国の言語を表現しようとしました。そして、その後彼らは漢字の音を取り入れることで自己の語彙を増やしていきました。漢字が持つ複雑な意味を尊重しつつ、それを補完するために仮名を使用するスタイルが次第に確立されました。

中世には、平仮名が主に和歌などの文学作品に用いられることが多くなりましたが、漢字の使用も今まで通り続いていました。このため、文学作品には漢字とひらがなが巧みに織り交ぜられ、作品の奥行きが増す傾向にありました。特に『源氏物語』などは、漢字とひらがなの併用によって文章の美しさが際立っており、今でも多くの人々に愛されています。

近代以降、教育制度の整備が進むことで、漢字と仮名の併用はさらに洗練されていきました。子供たちは学校でこの二つの文字を同時に学ぶことで、文を書く力を養っていきます。特に、漢字の学習は重要視され、子供たちはなぞり書きなどを通じて漢字を身につけていくのです。このように、漢字と仮名は日本語教育の中でも双方の存在感を感じさせ、互いに活かし合ってきました。

4.3 現代日本語における漢字と仮名の役割

現代において、漢字と仮名は日本語の中でそれぞれ別の役割を果たしています。漢字は基本的に名詞や動詞の基本形、形容詞などの意味を持つ部分に用いられ、一方で仮名は助詞、助動詞、動詞活用などの音的な部分を支える役割を担っています。これによって、日本語は非常に表現豊かな言語になっており、特に文脈による意味の変化が大きな特徴です。

また、現代の日本では、特に外国語の影響を受けて新たなカタカナ語が生まれています。例えば、「コンピュータ」や「インターネット」などの言葉は、カタカナによって表現され、日常生活に浸透しています。これに対して、漢字は新しい概念や言葉を表現するために使用されており、漢字が持つ深い意味や歴史的背景は、情緒を引き出す重要な要素となっています。

このように、漢字と仮名の役割は時代と共に変化し続けますが、両者が共存することで日本語は多様なニュアンスを表現できるものとなっているのです。特に、会話や文学、さらにはビジネス文書に至るまで、両者の絶妙なバランスが日本人のコミュニケーションの奥深さを増しています。

5.1 日本における漢字教育の現状

日本における漢字教育は、学校教育の一環として非常に重要な位置を占めています。小学校では、毎年一定数の漢字を学ぶカリキュラムが組まれており、子供たちはまず基本的な漢字から学び始めます。たとえば、1年生では「日」「月」「火」といった簡単な漢字が導入され、徐々に難易度を上げていく形です。漢字教育は、日本の文化や歴史を理解する上でも欠かせない要素であり、子供たちにとって命の水のような運用方法です。

しかし、近年ではテクノロジーの発展に伴い、若い世代の漢字離れも見られるようになりました。スマートフォンの普及により、漢字を入力する際に変換機能が発達していますので、手書きの機会が減少しているのです。このような状況の中、漢字教育の重要性はますます高まっており、学校では学生たちに漢字を正しく使い、書けるようになるための工夫が必要とされています。

そのため、漢字教育においては、単に漢字を覚えるだけでなく、その形や意味、使い方を総合的に理解できるような教材が重視されています。わかりやすい絵や例文を用いた学習法など、視覚的に楽しめる方法が採用されています。また、最近ではオンライン学習のプラットフォームを活用した漢字学習も普及しており、子供たちがゲーム感覚で学べるような工夫がなされています。

5.2 漢字学習の教材と方法

漢字学習における教材は多岐にわたります。学校の教科書はもちろん、様々な参考書や問題集が市場に出回っています。書き取りの練習ができるワークブックや、漢字の成り立ちを学べる資料、さらにはインタラクティブなアプリ教材まで、選択肢は非常に豊富です。子供たちが楽しんで学びながらもしっかりとした漢字の知識を身につけられるような工夫がなされています。

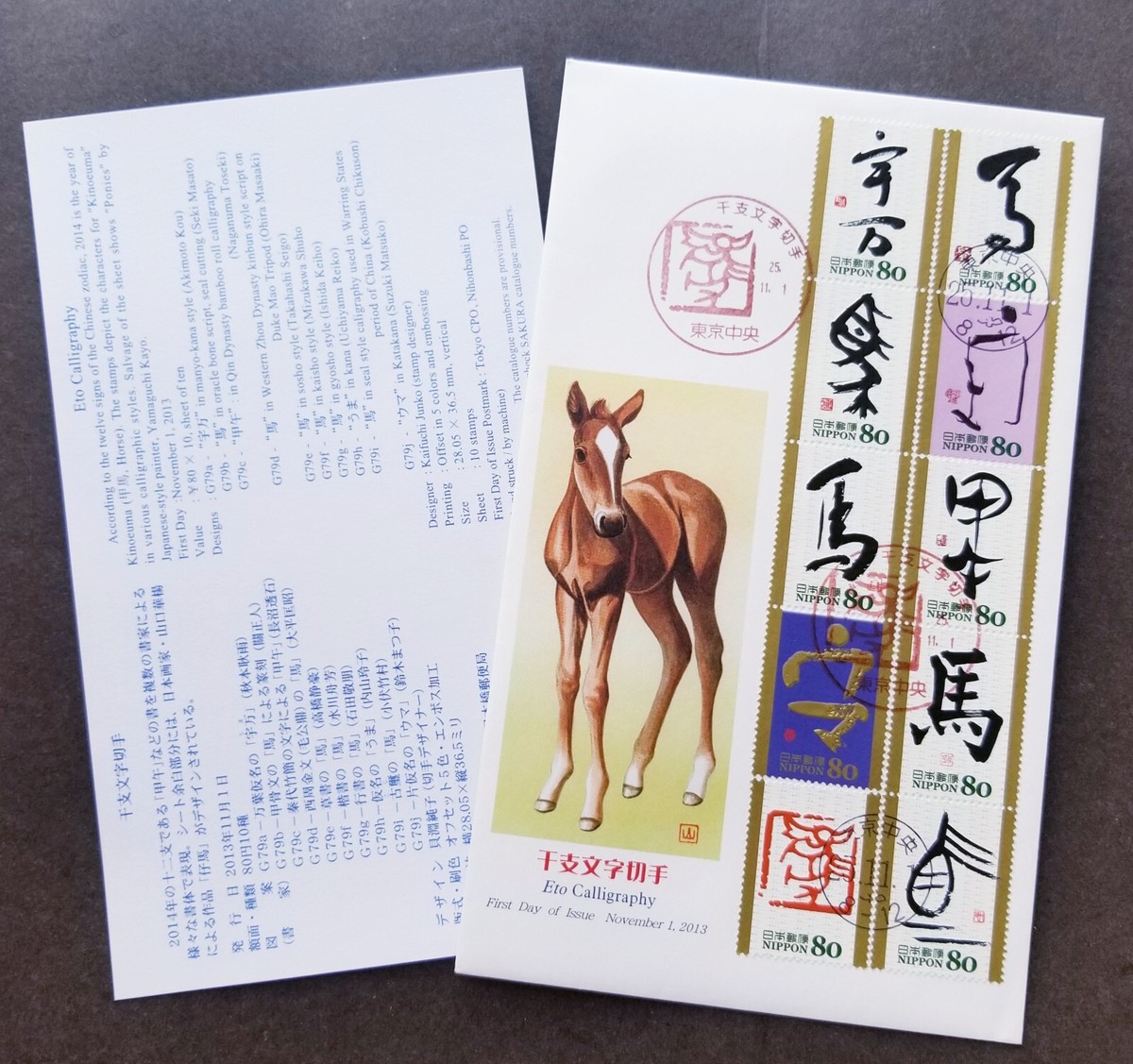

また、最近では漢字の成り立ちや意味をイラストやストーリーと結びつけて学ぶことが重視されています。たとえば、「山」という漢字の形が山の形を模していることを示したり、この漢字が古代中国の風景からどのように生まれたのかという歴史的背景を学ぶことにより、漢字への理解が深まります。このような学びのスタイルは、子供たちの興味を引きつけ、単なる暗記にとどまらない、意味のある学習につながります。

さらには、家庭でも漢字学習ができるように課題を出したり、親子で漢字を使った遊びをすることが推奨されています。例えば、漢字のビンゴゲームや書き取り合戦を通じて、楽しく学ぶことで、漢字に親しむことができます。その結果、子供たちは遊び感覚で漢字を学び、自ら進んで漢字に触れる機会を得ることができるのです。

5.3 漢字のデジタル化と未来

漢字のデジタル化は、今後の教育とうまく結びついていくことが期待されています。タブレットやスマートフォンの優れた機能により、漢字学習はますます便利で楽しくなっています。例えば、アプリを活用することで、漢字の書き方や読み方を瞬時に確認することができ、フィードバックを受け取ることも可能です。このようなデジタル教育の進展は、漢字を学ぶ上でのハードルを下げる要因となりつつあります。

さらに、AI(人工知能)を利用した漢字学習プログラムも登場してきています。これにより、個々の学習者の進捗状況に合わせたカスタマイズされた学習が提供されるようになりました。AIは学習の進度やつまずいた箇所を分析し、最適な練習問題を提供することができるため、学習効果は高まります。これにより、より多くの人々が漢字を習得しやすくなることでしょう。

ただし、漢字のデジタル化が進む一方で、今後の課題も見えています。手書きの能力が軽視されることだけでなく、漢字の持つ文化的な背景や歴史が失われてしまう危険性も考えられます。教育者や保護者は、テクノロジーの恩恵を受けつつも、伝統的な学習法や漢字の文化的意義をしっかりと教えていく必要があります。将来的には、漢字に対する理解と愛着を育む努力が重要となるでしょう。

終わりに

漢字と仮名の関係は、日本語の歴史や文化と切り離せないものであり、両者の役割は時代と共に進化し続けています。現代日本語においては、漢字が持つ意味の深さと仮名の音の流暢さが相互に補い合い、私たちの日常の中で豊かな表現を可能にしています。漢字教育の現状や未来に目を向けると、子供たちが漢字に親しみ、文化的背景を理解することがますます重要とされています。これからも、漢字と仮名が共存し続け、私たちのコミュニケーションを豊かにしていくことでしょう。