中国の民族音楽は、何千年もの歴史を持ち、さまざまな地域の文化や民族が交じり合って形成されてきました。その中心的な役割を果たすのが、民族楽器です。民族楽器の製作技術は、音楽の表現だけでなく、その文化的背景や社会的な役割も反映した重要な技術です。この文章では、中国の民族楽器の製作技術について、詳しく探っていきたいと思います。

1. 民族楽器の概要

1.1 民族楽器とは

民族楽器とは、特定の文化や民族に由来する楽器で、その地域特有の音色や演奏技術を持っています。中国の民族楽器は、その地域の歴史、風俗、信仰、自然環境などを反映しており、単なる演奏ツール以上の意味を持っています。例えば、笛(Dizi)は竹で作られ、自然に近い音色を奏で、農村部の生活に密接に関わっています。

また、民族楽器は地域によって異なるスタイルや技術があり、それぞれの楽器に特有の音色があります。例えば、二胡(Erhu)は弦楽器の一種で、感情豊かなメロディを奏でることができ、主に中国北部で人気があります。このように、民族楽器はその地域の文化を象徴する存在だとも言えます。

1.2 中国の民族楽器の種類

中国の民族楽器は非常に多様で、大きく分けると弦楽器、管楽器、打楽器に分類されます。弦楽器には、二胡や琵琶(Pipa)などがあります。管楽器では、笛(Dizi)や貝笛(Sheng)などがあります。打楽器については、太鼓(Guan)や銅鑼(Luo)などが含まれます。

それぞれの楽器は、地域ごとの特徴や演奏スタイルがあり、音楽に対するアプローチは多岐にわたります。たとえば、西南地方では、山や川の音を反映した楽器が多く、自然との一体感を感じさせる音色があります。逆に、都市部では、西洋音楽の影響を受けた楽器も存在し、現代的な音楽スタイルに適応しています。

1.3 民族音楽の重要性

中国の民族音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、文化や歴史の教育的な役割を果たしています。音楽は、伝統的な行事や祭りに欠かせないものであり、地域住民の結束を強める役割も持っています。例えば、春節や中秋節等の節句には、特定の楽器を使った演奏が传统とされ、家族や友人との絆を深めます。

さらに、民族音楽は代々引き継いでいくべき貴重な文化資産でもあります。近年、海外でも中国の民族音楽への関心が高まっており、留学生や外国人による学習も盛んです。これにより、民族音楽は国境を超えて幅広く愛される存在になっています。

2. 民族楽器の製作技術の歴史

2.1 古代の製作技術

中国の民族楽器の製作技術は、古代から伝承されてきました。文献によれば、約3000年前の春秋戦国時代には、楽器が製作され、音楽が社会の一部となっていました。特に、弦楽器や打楽器の製作には、高度な技術が求められたと言われています。

古代の職人たちは、自然素材を使い、手作業で楽器を作り上げていました。竹や木材、動物の皮などを使用し、代々受け継がれる製作技術は、地域ごとの特色が色濃く反映されています。例えば、南方の楽器は湿気が多い環境下で作られるため、防湿処理が施されることが多いです。このように、環境と製作技術は密接に結びついていました。

2.2 中世の発展

中世に入ると、中国の民族楽器の製作技術はさらなる進化を遂げました。この時期は、楽器の多様性が広がり、地域ごとの特徴がますます強調されるようになりました。特に、工芸技術が発展し、音の響きや音質を追求するための実験が行われました。音楽の専門家や職人が集まり、より良い楽器作りの研究に従事しました。

また、この時期には、楽器の分業化が進み、特定の職人が特定の楽器を専門に製作するようになりました。これによって、製作技術が洗練され、より高品質な楽器が生産されるようになりました。また、文人文化も発展し、楽器に詩や歌による演奏が求められるようになりました。演奏者の技術も重要視され、音楽教育の必要性が高まったのです。

2.3 現代の製作技術

現代においては、伝統的な製作技術と最新の科学技術が融合し、民族楽器の製作に新たな展望をもたらしています。例えば、コンピュータ技術を用いて音の解析を行い、音質をより精密に調整する手法が採用されています。これにより、一層高度な音響体験を提供できるようになりました。

また、現代の職人は、伝統技術を守りつつも、新素材や技術に目を向けています。例えば、プラスチックや金属などの新素材を使った実験が行われ、音質の向上が図られています。これにより、耐久性やメンテナンスの手軽さも向上し、より広い層の人々に楽しんでもらえる楽器が増えています。こうした取り組みは、民族楽器の普及につながっています。

3. 主要な民族楽器の製作工程

3.1 二胡(Erhu)の製作

二胡は、中国の伝統的な弦楽器で、2弦の楽器として知られています。製作のプロセスは、まず、木材の選定から始まります。一般的に、桐の木や紅木が使用されます。木材は、音色に大きな影響を与えるため、職人は慎重に選ぶ必要があります。

次に、楽器の胴体やネックを成形し、弦を張るための構造を作ります。特に、音が響く部分のデザインは音質に直結するため、心を込めて作業することが求められます。そして、弦を取り付けた後、ハーモニックな音色を出すための微調整が行われます。この段階で、異なる木材や材料を試行錯誤しながら最適な音質を目指します。

完成後は、演奏者による試奏が行われます。演奏者のフィードバックを受けて、さらなる調整を行うことが一般的です。このように、二胡の製作は職人の技巧と演奏者の感性が複雑に絡み合ったプロセスであり、一本一本がユニークな作品となります。

3.2 笛(Dizi)の製作

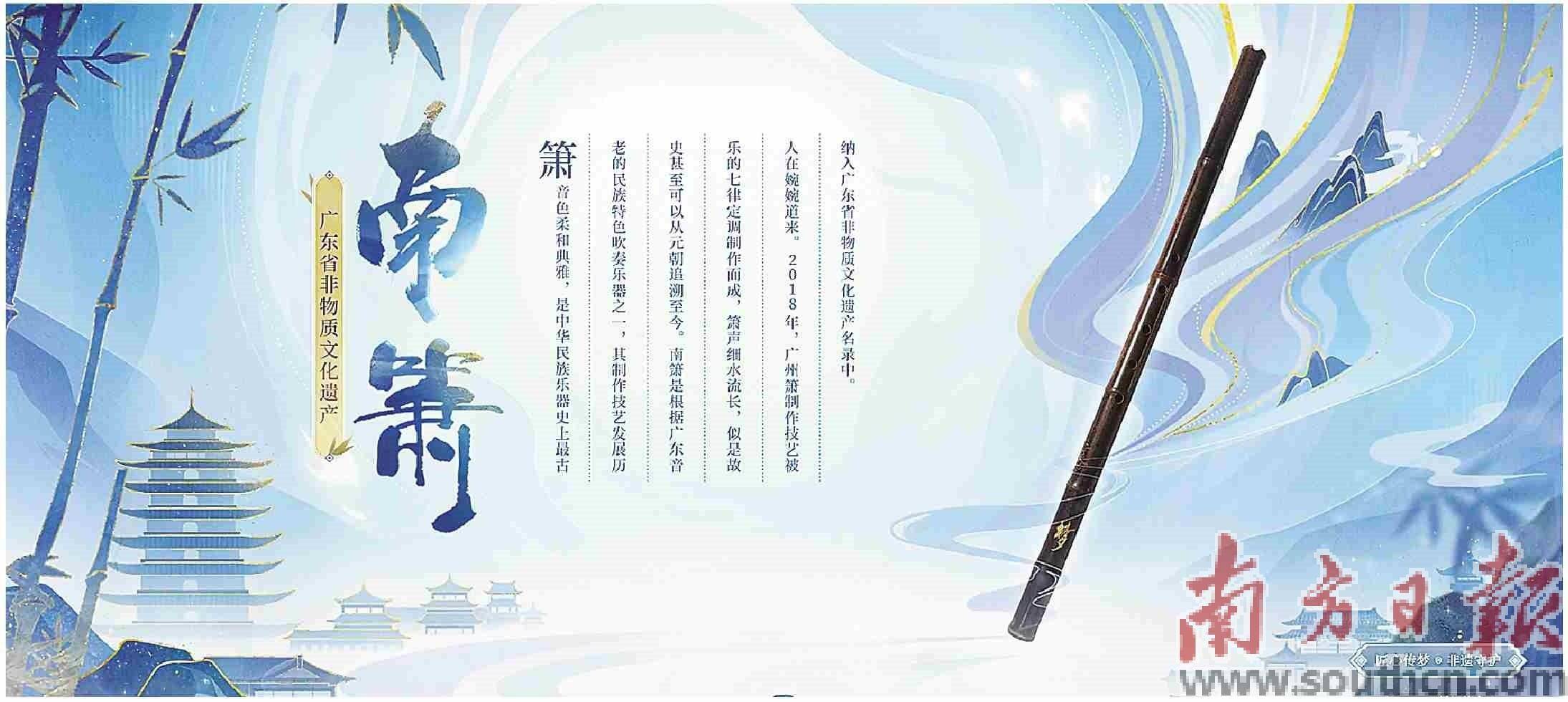

笛は、竹で作られる管楽器で、その製作過程も非常に興味深いものです。まず、良質な竹を選びます。竹は収穫されてから数ヶ月乾燥させ、湿気を抜く必要があります。乾燥によって音色が明瞭になります。

竹を切り出した後、そこに音孔を開けます。音孔の配置や大きさは音色に直接影響を与えるため、慎重に設計されます。その後、内面を研磨し、滑らかな音色を生むための仕上げが行われます。これにより、高音から低音まで美しい音階を得ることができるのです。

最後に、唄口部分を整え、正確に音を発音できるように調整します。この段階では、演奏者とのフィードバックが重要です。特に、吹きやすさや音色についての意見を参考にし、最適な状態に仕上げます。笛は、演奏者の技術も影響しますので、製作後の試奏は欠かせません。

3.3 琵琶(Pipa)の製作

琵琶は中国の伝統的な弦楽器で、特にその美しい音色と演奏技術が魅力です。琵琶の製作には、高度な技術が求められ、まず、選ばれる木材が非常に重要です。一般的には、ブナやチークなどが使用され、しっかりとした音を生むために選ばれます。

次に、琵琶の体の形状を成形します。琵琶は、独特の形状を持つため、デザインに時間をかけることが求められます。胴体を組み立てた後、弦を取り付け、その振動によって生まれる音色を調整します。この素朴な音が琵琶の大きな魅力の一つです。

最後に、楽器全体を調整し、演奏者の好みに合わせた仕上げが行われます。琵琶は多彩な演奏スタイルがあるため、演奏者とのコミュニケーションが非常に重要です。熟練した職人と演奏者の協力によって、最終的に完成品が誕生します。このプロセスには、数ヶ月以上の時間がかかることもあります。

4. 材料と道具

4.1 使用される木材の種類

民族楽器の製作には、さまざまな種類の木材が利用されます。たとえば、二胡や琵琶に使われる桐の木は、軽量でありながら音響特性に優れているため、非常に人気があります。また、音質が明瞭になり、持ち運びも容易です。

一方、琵琶では、より密度が高い木材が使用されることが多く、例えば黒檀やチークが好まれます。これらの木材は耐久性があり、豊かな音色を提供します。また、硬い木材は弦の張力にも耐えるため、長期間使用することができるのです。

このように、選ぶ木材の種類は、楽器の特性や使用目的によって異なるため、職人は常に研究を重ね、最適な素材を選ぶことが求められます。

4.2 その他の材料(弦、皮など)

民族楽器の製作には、木材の他にも多くの材料が必要です。弦の部分は、通常、ナイロン、羊の腱、または金属製のものが使われます。弦の選択は音色に直結するため、職人は音色や演奏スタイルに応じて最適な素材を選びます。例えば、弦楽器の演奏には通常、ナイロン弦が使用され、温かみのある音色を出すのに適しています。

さらに、二胡や笛の胴体部分には動物の皮が使われることもあります。動物皮は音の共鳴を助けるため、音質に大きな影響を及ぼします。たとえば、二胡では特殊な動物皮が用いられ、深みのある音を生み出します。

これらの材料は、すべて伝統的な製作技術に基づいて厳選されます。楽器製作に関する知識を超えて、職人は材料の特性を熟知し、最適な音色を追求するのです。

4.3 製作に必要な道具

民族楽器の製作には、多くの専門的な道具が必要です。基本的な木工用具に加え、細かな調整や仕上げを行うための特殊な道具も使用されます。たとえば、刃物やノミは、木材を削ったり、音孔を開けたりするために使用します。

さらに、楽器の響きを確認するためには、音を測定するための道具が欠かせません。職人は、音の高さ、音色を調整するために、各種工具を駆使して完璧な音を追い求めます。これには、共鳴箱の形状を微調整するための繊細な作業も含まれます。

このように、侵攻していく製作プロセスに応じて、使用する道具も多岐にわたります。これらの道具は、職人の技術を生かし、作品に命を吹き込むためには不可欠な存在です。

5. 音の調整と技術的要素

5.1 音質の調整方法

民族楽器の音質は、製作時の調整によって大きく影響を受けます。例えば、二胡や琵琶では、弦の張力を調整することで音質が変化します。弦の張力が強いほど、高い音が出やすくなり、弦が緩むと低い音が強調されます。このような調整は、演奏スタイルや曲調に応じて行われるため、細かい調整が求められます。

また、楽器の共鳴箱の形状や素材も音色に影響します。共鳴箱が大きいほど、豊かな音を生むことができるため、職人は共鳴箱の設計にも特に気を配ります。調整の最終段階では、試奏を行い、演奏者のフィードバックを受けてさらなる調整を行うことが一般的です。

このように、音質の調整は、職人と演奏者の共同作業であり、両者が納得する最適な音を目指していきます。これは、楽器の製作だけでなく、演奏活動全体を通じての重要なプロセスであると言えます。

5.2 聴覚的要素と文化的背景

音楽は文化の反映でもあり、中国の民族楽器の音は歴史や各地域の文化を表現しています。たとえば、北方地域では寒さを表現するために、涼しい音色を持つ楽器が好まれることが多いです。南方地域では、穏やかな音色が求められるため、二胡や琵琶が人気です。

また、それぞれの地域には独自の音楽のスタイルがあり、民族楽器の音色は地域のアイデンティティーを具現化する役割も果たしています。音楽が伝達する感情や物語は、各民族や地域の特性を反映し、聴く人々に共感を呼び起こします。このように、音楽は単なる音の集合ではなく、その背後には深い文化的な意味が存在します。

6. 民族楽器の現代的アプローチ

6.1 新素材の導入

現代の民族楽器製作では、新素材がどのように使用されているかが興味深いポイントの一つです。従来の木材や動物皮の代わりに、プラスチックや金属、新たに開発された合成素材が採用されることが増えています。これにより、製作コストが削減されるだけでなく、楽器の耐久性が向上し、保守が容易になったケースも多いです。

加えて、新素材は音質の改善にも寄与しています。例えば、ある音楽学校では、学生たちがプラスチック製の二胡を製作し、環境意識を持ちつつも、比較的安価で音色のクオリティを維持できるように取り組んでいます。これにより、従来の音色を損なうことなく、さまざまな層の人々に楽器を届けることができる上、学習の機会を広げることが可能になりました。

6.2 技術革新と伝統の融合

現代では、伝統的な製作技術と新しい技術革新が融合し、民族楽器の製作プロセスが進化しています。たとえば、コンピュータによる演奏シミュレーションや音響分析を活用して、音の特性を細かく調整する手法が一般化しています。このアプローチにより、職人たちはより高度な音響体験を提供できるようになってきました。

また、デジタル技術の発展により、オンラインプラットフォームを通じて多くの人々が民族楽器を学ぶことができるようになりました。この環境では、世界中のファンと愛好者が集まり、互いに情報を交換し、技術の向上を目指す機会が増えています。こうした新たな動きは、民族音楽の振興と広がりに寄与し、さらに多様な音楽スタイルの誕生にもつながっています。

6.3 教育と継承の重要性

民族楽器の製作技術だけでなく、演奏技術の教育が重要視されています。多くの地域の音楽学校やコミュニティセンターでは、伝統的な音楽の教育プログラムが実施されており、若い世代の興味を引きつけています。楽器製作や演奏を学ぶことで、参加者は自分の文化をひも解くと同時に、次世代へと受け継ぐ役割を担うことになります。

また、インターネットによって、海外に住む中国の人々が、自らの文化を学ぶ機会を持つようになったことも大きな変化です。たとえば、オンラインレッスンや動画チュートリアルなどにより、遠隔地でも本格的な民族音楽を体験することが可能になりました。この流れは、文化の保存と継承に貢献し、国際的な交流を促進します。

7. まとめ

7.1 中国の民族楽器製作技術の意義

中国の民族楽器製作技術は、単なる楽器の製造だけでなく、その背後には歴史や文化、地域性があることを再認識させられます。職人たちの技術は、音楽そのものだけでなく、それが表現する文化とアイデンティティを形作る重要な要素です。民族楽器は、生活の中で生まれ、育まれ、地域の人々と共に生き続ける存在であるため、その技術は現代社会においても大切にされるべきです。

7.2 今後の展望

今後は、文化の多様性を認め合い、拡大する国際社会の中で、民族楽器製作技術がどのように進化していくかが注目されます。技術革新と伝統の整合がより進むことで、中国の民族音楽が引き続き世界中の人々に愛され、参与により広がっていくことを期待しています。このように、民族楽器製作技術の継承と進化は、音楽だけでなく、私たちの文化への理解を深め、人々をつなぐ架け橋となるでしょう。

終わりに、私たちは視覚や嗅覚とは異なる音楽の力を感じ、民族音楽とその楽器の魅力を今一度考えてみるべきだと思います。音楽は言葉を超えたコミュニケーションツールであり、互いを理解し合う手段ともなります。日本や他国の伝統音楽ともつながる可能性があるかもしれません。これらの成果を将来へと繋いでいくことが私たちの使命であり、責任でもあるのです。