書道はその美しさや奥深さから、多くの人々に愛されていますが、初心者にとっては、何から始めればよいのか分からないことも多いでしょう。特に、筆の持ち方は書道において非常に重要なポイントです。本記事では、書道初心者に向けて、正しい筆の持ち方や練習方法、よくある悩みの対策などを詳しく解説していきます。

1. 書道の基本理解

1.1 書道とは

書道とは、文字を書くことを芸術として追求する日本の伝統的な文化です。単なる文字を書く作業を超え、表現力や美しさを追求したアートの一形態です。一般的に、筆、墨、紙、硯の四つを用いて作品を作り上げます。書道は美しい字形を描くことだけでなく、筆使いによって表現される感情や心境も重視されます。趣味としての書道だけでなく、自己表現の手段や、心を落ち着けるための方法としても多くの人々に支持されています。

1.2 書道の歴史

書道の歴史は非常に古く、中国から日本に伝わったとされています。日本では、特に平安時代に宮廷文化と結びつき、独自の発展を遂げました。その後、江戸時代には庶民の間でも広まり、多くの流派が生まれました。また、近代においても書道はその形を変えつつも継承され、現在では多くの書道教室やイベントが開催されています。このように、書道は時代を超えて多くの人に影響を与え続けている文化なのです。

1.3 書道の種類

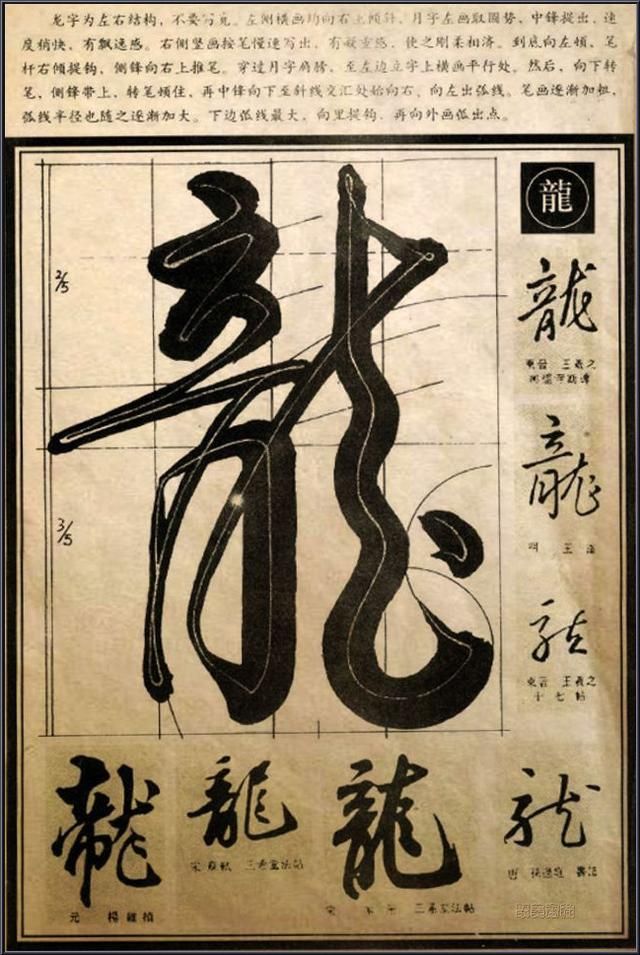

書道にはさまざまな種類がありますが、主に「楷書」、「行書」、「草書」の三つに分けることができます。楷書は非常に読みやすく、クリアな印象を与えるスタイルで、初めて書道を学ぶ際には基本的なスタイルとしてよく使われます。行書は、楷書と草書の中間に位置し、流れるような筆運びが特徴です。草書は、最も自由な形式で、筆者の個性が色濃く表れます。これらのスタイルをマスターすることで、書道の楽しみが広がるでしょう。

2. 筆の種類と特徴

2.1 筆の基本構成

書道で使用される筆には基本的に三つの部分、つまり「毛」、「軸」、「尻」があります。毛は筆先で、書く時の書き味や線の太さに大きく影響します。毛の素材は、多くの場合「羊毛」、「馬毛」、「狸毛」などが使われており、それぞれに特徴があります。軸は持つ部分で、素材としては木製や竹製のものが一般的です。尻部分は筆を立てたり、技術を生かす際に使用される部分ですが、筆の種類によっては尻が円盤状になっているものもあります。

2.2 鉄筆と毛筆の違い

書道で使用される筆は、毛筆と鉄筆の主に二種類があります。毛筆は柔らかく、筆の先がしなやかで、書道特有の流れるような線を描くのに適しています。対して、鉄筆は硬く、線がはっきりとした表現が可能です。毛筆を使う場合は、筆の動きによって感情を表現しやすいという特性がありますが、鉄筆は細かい字を書いたり、図形を描くのに向いています。それぞれの筆の特性を理解し、目的に合わせて選ぶことが重要です。

2.3 初心者におすすめの筆

初心者におすすめの筆としては、一般的に「羊毛」を使用した毛筆が良いでしょう。羊毛は柔らかく、筆の先がしなやかなので、初心者でも扱いやすいからです。また、値段も比較的手頃なので、入門用として購入しやすいのが特徴です。さらに、雑誌などで紹介されている書道セットには、初心者向けの筆が含まれていることが多いので、購入時にはそのようなセットを選ぶのもおすすめです。

3. 正しい筆の持ち方

3.1 持ち方の基本姿勢

正しい筆の持ち方は、書道の基本中の基本です。まず、足を肩幅に開き、背筋を伸ばします。座る場合は、姿勢を正し、膝の上に手を置くようにしましょう。筆を持つ際は、まず軸を指の付け根の部分でしっかりと握ります。このとき、リラックスした姿勢を保つことが大切です。無理に力を入れると、線が不安定になる原因になりますので、自然な力加減を心掛けましょう。

3.2 指の位置と力加減

筆を持つ際の指の位置も重要です。親指、人差し指、中指の三本で支えるのが一般的です。親指は筆の軸に沿って置き、人差し指は軸の上側、中指はその下に軽く添える形になります。この時、親指と人差し指の間のスペースが正しい持ち方を決定づけます。また、力加減は柔らかく、軽やかに。力を抜くことで、筆の動きがスムーズになり、書く字のバリエーションが広がります。

3.3 練習に役立つ持ち方

持ち方を習得するには、まずは紙の上に筆を置き、何度も持ったり下ろしたりする練習を繰り返すと良いでしょう。また、鏡を使って自分の姿勢や持ち方を確認することで、改善点を発見しやすくなります。「筆を持つ手をリラックスさせる」という意識を持つことが、自然な持ち方を身につける上で大切です。練習を重ねることで、徐々に持ち方が自然に感じられるようになります。

4. 筆を使った練習方法

4.1 基本的な線の練習

書道を始める際の第一歩として、基本的な線の練習が効果的です。直線や曲線など、簡単な形を繰り返し書くことで、筆使いに慣れることができます。初めのうちは、ペンのように直線を書くのではなく、筆の特徴を活かして柔らかい線を意識しましょう。一度にたくさん書こうとせず、1本ずつ丁寧に書くことを心がけます。この繰り返しが、将来的に字形を整えるための基礎作りになります。

4.2 字形の練習

基本的な線をマスターしたら、次は字形の練習に取り組みましょう。まずは、簡単な漢字やひらがなから始めると良いです。例えば、「山」や「川」といった形のはっきりとした字が初心者向けです。模写を行う際には、元の字を見ながら同じように書くことを心がけると、良い練習になります。また、参考書や動画を見ながら練習するのも効果的です。正しいストロークを学ぶことで、字形が整い美しさが増します。

4.3 模写の取り組み

より進んだ練習として、模写は非常に効果的な方法です。自分が書きたい作品を選び、実際に模写してみることで、筆使いや線の引き方を学ぶことができます。特に、上級者の作品を模写することで、その人の技術や美しさを肌で感じることができ、自分の作品に活かすことができます。また、模写を通じて自分のスタイルも模索しやすくなり、次第にオリジナルの作品作りにも挑戦できるかもしれません。

5. よくある悩みと対策

5.1 筆が滑る場合の対策

初心者の中には、筆が滑ってうまく書けないという悩みを抱える人も多いです。筆の毛が滑る原因としては、使用している紙やインクの質も影響してきます。具体的には、少し粗めの紙を用いることで、筆が滑りにくくなります。さらに、筆先の水分が多すぎる時にも滑りますので、使用前には筆を軽く叩いて水分を調整することがポイントです。自分に合った道具を見つけることが、書道の上達に繋がります。

5.2 字がブレる場合の改善方法

書道を行っていると、自分が意図した字形にならないこともしばしばあります。このような「字がブレる」現象の改善には、まず持ち方や姿勢を見直すことが重要です。無理に力を入れたり、緊張しているとブレが生じやすくなります。また、練習時には鏡で確認し、自分がどう書いているのかを意識するのも効果的です。同じ字を書いている向きや力加減にばらつきのないよう心がけることで、徐々に安定した字を書く力が身についてくるでしょう。

5.3 継続的な練習のコツ

書道は一朝一夕に習得できるものではありませんので、継続的な練習が欠かせません。具体的には、毎日少しでも筆を持つ時間を設けることが大切です。また、目標を設定し、自分の成長を実感しやすくする工夫も役立ちます。例えば、毎週一つの漢字を集中して練習することで、達成感を得られ、自信に繋がるでしょう。そして、他の書道仲間との交流を通じて、モチベーションを高めるのも素晴らしいですね。

6. まとめと次のステップ

6.1 学んだことの振り返り

本記事では、書道初心者向けの筆の持ち方や、基礎的なテクニックについて詳しく解説しました。まず、書道の基本的な理解や歴史、代表的な筆の種類を学ぶことで、書道の魅力をより深く感じることができたでしょう。そして、正しい持ち方や練習方法についても触れ、実際に役立つ内容を共有しましたね。

6.2 次に挑戦する技術

次のステップとしては、基本的な「楷書」から始めた後、「行書」や「草書」に挑戦してみてはいかがでしょうか。また、特定のテーマや目標を持った書道をしてみることもおすすめです。例えば、好きな言葉や、自分の個性を表現する作品作りに挑むことで、書道への興味や深さが増すこと間違いなしです。

6.3 書道を楽しむためのアドバイス

最後に、書道を楽しむためのアドバイスですが、自分なりのスタイルや技術を探求し続けることが大切です。書道はただの技術ではなく、自己表現の手段としても非常に優れていますので、自分が楽しめるように工夫を重ねることが、モチベーションの持続にも繋がります。筆を持ち、書道を通じて新たな視点や感情を発見する旅を楽しんでください。

終わりに、書道は一生を通じて楽しめる芸術です。ぜひ、根気よく取り組み続けて、あなた自身の書道の世界を広げていってください。