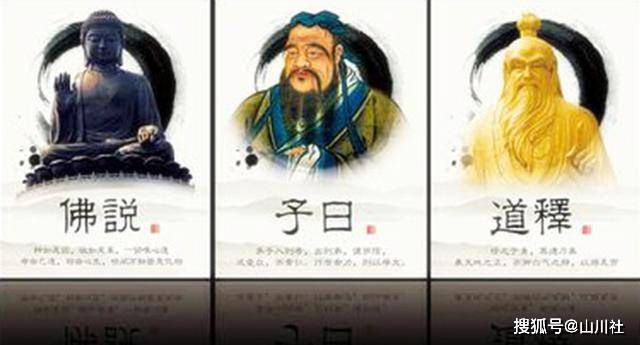

中国には悠久の歴史と深遠な文化が存在し、その中でも哲学は社会や人々の価値観に大きな影響を与えてきました。特に儒教と道教は、中国文化の核心を成す重要な哲学体系であり、それぞれが持つ道徳と倫理に関する考え方には明確な違いが見られます。この文章では、儒教と道教の道徳的アプローチや倫理観を掘り下げ、両者の特徴や現代社会における意義について考察していきます。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源と歴史

儒教は、中国の古代の思想家である孔子(紀元前551年 – 紀元前479年)によって創始されました。孔子は、家族の絆と社会の調和を重視し、倫理的な行動が個人や社会の安定に寄与するという信念を持っていました。儒教の教えは、戦国時代の混乱と不安定な社会において、道徳的な基盤を提供する役割を果たしたのです。儒教の思想は、漢の時代(紀元前206年 – 紀元後220年)に国家の公式な教義として採用され、後の王朝においてもその影響は持続しました。

また、儒教は単に宗教的な教えだけではなく、教育制度や社会制度にも深く根付いています。例えば、科挙(国家試験)は儒教の教義に基づいた教育制度であり、知識を重視する文化を形成しました。その結果、儒教は中国だけでなく、韓国や日本など周辺諸国にも影響を及ぼしました。

1.2 儒教の主要思想と教義

儒教にはいくつかの主要な思想があり、その中でも「仁(じん)」や「義(ぎ)」は特に重要な概念です。「仁」は他者に対する思いやりや愛情を表し、「義」は公正さや正義を重視する考え方を指します。儒教では、これらの徳目を実践することで、人々が互いに尊重し合い、平和な社会を築くことができるとされています。

さらに、儒教の教義には「礼(れい)」という概念も存在します。礼とは、社会的な規範や儀礼を遵守することを意味し、個人の行動はもちろん、国家や家庭における人間関係にも影響を与えます。孔子は、礼によって人々が自分の立場を理解し、互いに適切に接することができると考えていました。

1.3 儒教における道徳観

儒教における道徳観は、個人の内面的な成長と社会の調和を重視するものであり、家庭や社会との関係を通じて築かれるものです。例えば、儒教では父と子、夫と妻の関係を「五倫」として強調し、これらの関係が和やかであることが社会の安定にもつながるとされています。

また、儒教の道徳観には「中庸(ちゅうよう)」の考え方も重要です。これは、極端を避け、バランスの取れた行動を推奨するもので、個人が道徳的に成熟するために必要な姿勢とされています。儒教は、人々が倫理的な選択をする際に、他者との関係を考慮することを常に求めます。

2. 道教の基本概念

2.1 道教の起源と歴史

道教は、中国の古代哲学の一つであり、老子や荘子といった思想家たちによって発展しました。道教の主要な教典である『道徳経』は、老子によって書かれたとされ、宇宙の根本的な法則である「道(タオ)」を中心に据えた教えが展開されています。道教は、紀元前4世紀から紀元後2世紀にかけて形成され、次第に宗教的な側面を持つようになりました。

道教は、儒教とは異なり、より自然と調和し、個人の内面の探求を重視する哲学です。道教徒は、自然の流れに逆らわず、「無為(むい)」の状態を理解し、自己を客観視することを目指します。道教はまた、個人の精神性を高めることで、人生をより豊かにすることを訴える教えを含んでいます。

2.2 道教の主要思想と教義

道教の中心概念の一つは「道」であり、これは宇宙の根源的な原理や法則を指します。道教では、道は目に見えない存在である一方、その働きは万物に影響を与えています。「道」を理解し、それに沿った生活を送ることが道教の目的となります。

さらに、道教では「柔(じゅう)」の概念も重視されます。これは、強いものよりも柔らかいものが勝るという考え方で、自然の摂理を尊重する姿勢を表しています。道教においては、戦わずして勝つことが理想とされ、無理に己を主張するのではなく、相手との調和を図ることが求められます。

2.3 道教における倫理観

道教の倫理観は、自然との調和を重視するものです。道教徒は、自然のリズムに従って生き、日常生活の中で自然との一体感を感じることが重要視されます。このような視点から、道教では人間が環境に及ぼす影響を考慮し、持続可能な生活を送ることが奨励されています。

また、個人の内面的な修養も道教において極めて重要な要素です。道教では、瞑想や呼吸法を通じて自己を見つめ直し、心の平静を保つことが理想とされます。こうした内面的な探求は、外部の世界との調和を生み出し、個人の成長にもつながると考えられています。

3. 儒教と道教の対比

3.1 教義の違い

儒教と道教の教義には明確な違いがあります。儒教は、主に人間関係や社会的秩序に焦点を当てており、倫理的な行動が重要視されています。一方、道教は、自然と個人の内面的な成長を重視し、外部の秩序に対して柔軟であることが求められます。このため、儒教は社会的な役割を強調する教えであり、道教は個々の内的な探求に焦点を当てる傾向があります。

儒教においては、家族や社会との関係性が非常に重要で、人々は道徳的な義務を果たすことが求められます。これに対して、道教では個人が自由に自己を探求することが重んじられます。つまり、儒教は社会的な調和を基にした道徳観であり、道教は個人の自由と自然との調和を求める倫理観なのです。

3.2 道徳的アプローチの違い

その結果、儒教と道教の道徳的アプローチには著しい違いが見られます。儒教は、厳格な道徳基準を設け、それに従った行動を促進します。「仁」「義」「礼」という徳目を学ぶことで、個人は社会における責任を果たすことが期待されています。儒教の教義では、道徳的な規範がしっかりと定義されており、人々はそれに従って行動することが重視されます。

一方、道教の道徳的アプローチは、より流動的で柔軟性があります。道教は、倫理的な規範を持ちつつも、状況に応じてその基準を適用することを許容します。道教徒は、道に従って自然と調和することを目指し、他者との関係もその一環として考えます。そのため、道教の倫理観は圧倒的に個人主義的な側面を持っており、自己探求が強調されています。

3.3 社会における役割の違い

さらに、儒教と道教の社会における役割にも違いが見られます。儒教は国家の制度や教育に取り入れられ、社会的な秩序を形成するための基盤となっています。儒教の教えは、官僚制度や教育制度の中で重要な役割を果たし、社会が安定するための道徳的な支柱となります。

道教は、対照的に、より個人の内面的な問題に焦点を当てています。道教徒は、自己の精神的な成長や自然と調和することを重視し、伝統的な社会構造に対して比較的自由な立場を取ります。そのため、道教は個人の精神的な安らぎや内面の充実を求める思想として、受け入れられることが多いです。

4. 道徳と倫理における儒教のアプローチ

4.1 儒教における人間関係の重要性

儒教は人間関係を中心に据えた考え方を持っており、特に「親子の情」や「夫婦の愛」など、家族という単位が道徳観の基盤となります。儒教では、「孝(こう)」が特に重視され、子は親を敬い、親は子を愛するべきだとされます。このように、儒教における道徳は、人々が相互にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことから始まります。

また、儒教では、友人同士や社会全体においても誠実さや思いやりが求められます。儒教の教えに従って生きることで、個々人は権利と義務のバランスを理解し、より良い社会を築くために貢献できると信じられています。この人間関係の重要性が、儒教の道徳教育や倫理観における中心的な位置を占めています。

4.2 「仁」と「義」の概念

儒教の道徳観には、特に「仁」と「義」の二つの重要な概念があります。「仁」は他者を思いやる心を表現し、人々が互いに理解し合い、協力することを促します。「義」は公正さを意味し、正しさに従った行動を求めるものです。これらの概念を日常生活において実践することで、個人は道徳的な成長を遂げ、社会に貢献することができるとされています。

たとえば、儒教徒は他者を助けることが道徳的義務とされ、その行動が「仁」を体現するものとみなされます。また、正義に基づく判断や行動が「義」にあたります。このように儒教の道徳観は、個人の内面的な思考を超えて、社会全体における人間関係や倫理観に深く根付いています。

4.3 社会秩序の維持と教育の役割

儒教は社会秩序の維持において重要な役割を果たしてきました。儒教の教えに従うことで、個々人が倫理的な行動を通じて社会全体の調和を図ることができます。このアプローチにより、儒教は教育にも強い影響を与え、教育課程には道徳教育が含まれることが一般的です。

儒教に基づく教育は、単に知識を伝えるだけでなく、人格形成を重視します。これは、家庭における教育や学校教育においても同様であり、学生は倫理的な観点から他者との関わり方を学ぶことが期待されています。このため、儒教は中国の教育制度において欠かせない要素となっており、個人の成長と社会の発展を両立させる役割を果たしています。

5. 道徳と倫理における道教のアプローチ

5.1 自然との調和

道教においては、自然との調和が倫理観の中心的なテーマです。道教は、人間が自然の一部であるという考え方を強調し、自然の流れに従うことで心の平静を得ることができるとされています。この視点は、道教徒が現代においても環境問題に対し関心を持つ理由となっており、持続可能な生活を志向する動きにつながっています。

道教徒は、自然界のリズムと調和を保ちながら生きることが理想であり、自己の欲望や執着から解放されることを目指します。この考えは、道教の瞑想や修行においても重要であり、自然を感じながら自己を見つめ直すことで新たな視点を得ることができます。

5.2 「無為自然」の思想

「無為自然」は道教の核心的な教えの一つです。この考え方は、無理に行動するのではなく、自然と調和した生き方をすることを意味します。「無為」という言葉は、ただ何もしないことではなく、状況に逆らわず、自然の流れに身を任せることを指します。道教徒は、無為の考え方を実践することで、ストレスや不安から解放され、心の平穏を得ることができます。

例えば、道教の教えによると、忙しい日常生活の中でも、一息つく時間を作り、自然の美しさを感じることが大切です。こうした瞬間にこそ、心がリセットされ、安らぎが訪れます。このように、道教は日常生活においても実践可能な教えを提供しており、そのために特別な修行や環境を必要としない点が特徴と言えるでしょう。

5.3 個人の内面の修養

道教の道徳観には、個人の内面的な修養が欠かせません。道教徒は、自己の心を研ぎ澄まし、精神的な成長を目指します。これは、瞑想や気功、太極拳などの実践を通じて行われます。こうした修養を通じて、道教徒は自身の内面の声に耳を傾け、感情や欲望を適切にコントロールすることを学びます。

道教の教えに従うことで、個人は他人との比較から解放され、自己の進化を図ることができるようになります。道教の道は、他者と調和しながらも自己を理解する道でもあり、内省を通じて得られる知恵は道教徒の人生にとって重要な資源となります。

6. 儒教と道教の現代的意義

6.1 現代社会における伝統思想の影響

現代中国においても、儒教と道教の伝統思想は根強い影響を持っています。「儒教」は特に教育やビジネスの場で、倫理的な判断基準として重視されており、社会的な責任が強調されています。たとえば、ビジネスの場でも、誠実さと信頼に基づいた取引が重要視され、これは儒教の教えに由来すると言えるでしょう。

一方で、道教も環境問題や心の健康と関連づけられ、特に自然との調和を重視する生活様式が注目されています。例えば、エコロジーや持続可能性を説く運動の中で、道教の思想が取り入れられ、個々人の生活スタイルに影響を与えています。このように、儒教と道教は現代社会においても重要な役割を果たしています。

6.2 倫理教育と儒道思想の融合

現代の倫理教育では、儒教の伝統と道教の思想を融合させる試みが進んでいます。教育の場では、儒教の道徳教育を基にしつつ、道教の自然との調和や精神的な成長の観点を取り入れることで、生徒たちの道徳観を広げることが目指されています。このようなアプローチは、学生たちに複眼的な思考を促し、より幅広い視野を持たせることが期待されています。

例えば、多くの学校で行われる道徳教育では、儒教の教えによって「他者への配慮」を育む一方で、道教の教えから「自分自身を理解するための内面的な修養」を重要視しています。このように、儒教と道教の教えは、現代の人々が直面する道徳的・倫理的なジレンマに対する解決策を提供しています。

6.3 中国文化の多様性と持続可能性

儒教と道教は、中国文化の多様性を象徴する二つの柱と言えます。これらの教えは、相互に補完し合いながら、現代社会においても重要な指針となっています。両者の思想は、個々の内面だけでなく、社会全体の調和や持続可能な発展を促すための貴重な資源として機能しています。

現代において、中国は急速な経済成長と都市化を経験しており、その中で伝統的な価値観の重要性が再認識されています。儒教と道教の教えを通じて、持続可能な社会の実現や環境保護、倫理観の再構築が進められることが期待されています。これにより、古代の知恵が現代の問題解決に寄与することが可能となります。

まとめ

儒教と道教は、中国の哲学の中で異なるアプローチを持ちながらも、道徳と倫理の重要性を共通して強調しています。儒教は人間関係や社会の秩序を重視し、道教は自然との調和や個人の内面の探求を重視します。現代社会において、両者の教えは相互に影響し合いながら、持続可能な社会の構築に寄与していることは明らかです。これらの伝統思想は、文化的な多様性を反映し、未来に向けた希望の光となることでしょう。