五行説は、中国の哲学や文化において非常に重要な概念です。その起源は深く、さまざまな分野に影響を与えています。この文章では、五行説の成り立ちと相互関係に焦点を当て、さまざまな側面から詳しく探っていきます。

1. 中国文化における五行説の位置付け

1.1 中国哲学の概要

中国哲学は、その豊かな多様性から、大きく道教、儒教、仏教の三大体系に分類されます。これらはそれぞれ異なる世界観や価値観を持ちながらも、共通の文化的基盤に根ざしています。五行説は特に道教において重要視されており、自然現象や人間の生活とも深く結びついています。

道教は、自然との調和を重んじ、人間の存在を宇宙の一部と捉えます。この観点から、五行説は物事のバランスや調和を理解するための有効な道具として機能します。道教の教えの中においては、五行説は世界の成り立ちや運行を説明する基本的な理論となっています。

また、五行説は儒教や仏教との関係においても無視できません。儒教は社会的秩序や道徳を重視しますが、五行説を通じて自然の法則を読み解く力をも育むものでもあります。このように、中国哲学全体において、五行説は重要な位置を占めています。

1.2 五行説の定義

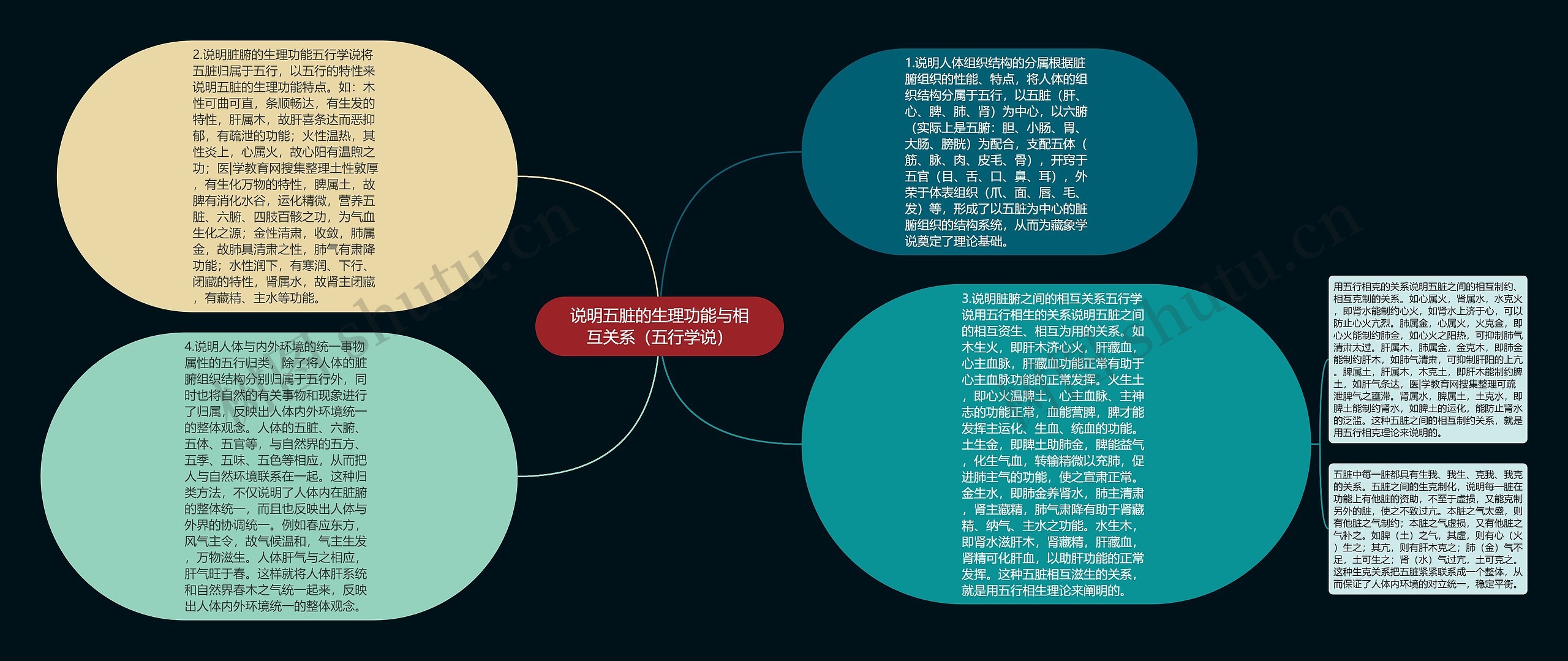

五行説とは、木、火、土、金、水の五つの要素が、自然界や人間社会の様々な事象や相互関係を説明するための理論です。それぞれの要素は特定の特性を持ち、相互作用を通じてバランスや調和を形成します。

例えば、木は成長や発展を象徴し、火はエネルギーや精神的な活力を表現します。土は中立的で安定したエネルギーを持ち、金は堅実さや変化を促す力を持っています。そして水は流動的な特性を持ち、柔軟性や適応力を象徴しています。これらの要素は、相互に作用し合いながら自然の秩序を維持しています。

五行説はまた、日常生活においても多くの影響を及ぼしています。たとえば、飲食物、風水、伝統医学など、さまざまな場面で五行が考慮されています。このように、五行説は単なる哲学的な理論にとどまらず、実生活にも直結した重要な概念と言えます。

1.3 五行説の歴史的背景

五行説は、紀元前の古代中国にまでさかのぼることができます。その起源にはさまざまな説がありますが、最も広く認識されているのは、中国の古代書物『易経』や『黄帝内経』などに見られる概念です。これらの古典には、五行が生まれた背景や、各行の特徴について詳細に記載されています。

また、戦国時代には、五行説が儒教や道教、陰陽思想と結びつき、より体系的な理論として発展しました。この時期には、各行の組み合わせや相互関係が詳細に分析され、さまざまな学派がこれを基に独自の理論を構築しました。特に道教の発展において、五行説は自然との調和を示す重要な枠組みとして機能しました。

その後も、五行説は中華文明の各時代で改良され続け、中国文化全体に深く浸透していきました。現代においても、その思想は伝統医学や風水、占星術など、多くの分野で活用されており、五行説は中国文化の根幹をなす重要な要素であることがわかります。

2. 五行の基本要素

2.1 五行の名称と特性

五行は、木、火、土、金、水の五つの要素で構成されています。それぞれが特有の特性を持ち、他の要素との関係性を通じて現実の事象を説明します。例えば、木は成長を表し、柔軟性と発展の象徴です。春の季節や昼間のエネルギッシュな時間に関連づけられ、生命や新たな始まりを象徴します。

火はエネルギーやパッションを象徴し、温かさや活力を持つ要素です。夏の季節や日の出、日中に関連付けられ、感情や情熱の表現にもつながっています。火の強いエネルギーは、消費や破壊を伴うこともあるため、バランスが求められます。

次に土は安定性や中立性を体現する要素で、四季の移り変わりの中で中心的な役割を果たします。土は物質的な基盤を提供し、他の行のエネルギーを支える役目も果たしています。金は固さや構造の象徴で、変化や適応を促す特性を持っています。最後に水は流動性や柔軟性を表し、適応力や循環、再生といったテーマに関連しています。

2.2 各行の象徴と意義

五行の各要素は、自然界だけではなく、人間社会や心理的な側面にも対比されます。たとえば、木は創造性や成長を象徴し、個人の精神的な成長や進化と結びつけられます。木が繁茂することは、新たなアイデアやプロジェクトの始まりを示唆するとも考えられています。

火はエネルギーの放出や情熱を象徴し、人々の活力や競争意識に関連しています。火の高まる状態は、シーズンの変化や感情の爆発を示すことが多いです。一方、火は制御しなければ破壊的な力にもなり得るため、その扱いには注意が必要です。

土は安定や忍耐を象徴し、人生の基盤や実現のための努力を表します。土の特性は、育む力や中立的な姿勢、サポートの重要性を強調する際にしばしば用いられます。金は変化と整然さを保つ象徴で、価値のあるものを生み出す力、物質的な成功や豊かさを表します。水は流れを表し、人々の感情や思考、コミュニケーションの重要な側面を示すことが多いです。

2.3 五行間の相互作用

五行は単なる単体ではなく、相互に作用し合うことで自然のバランスを形成します。この相互作用は「生成(生)」「克(克服)」という二つのメカニズムを通じて説明されます。たとえば、木は火を生じ、その火は土を生成します。土は金を生み、金は水を引き寄せる力を持つ、といった具合です。

一方で、五行は互いに制約を与えることもあります。この関係は「克(克服)」と呼ばれ、たとえば木が土を抑えることが挙げられます。土が木の成長を制限することで、バランスを保とうとします。この制約は不均衡や過剰な成長を防ぎ、健康な循環を維持する役割を果たします。

五行間の相互作用は、自然現象のみならず、人間の生活や社会にも応用されます。例えば、道教の思想においては、これらの要素を理解することでより調和の取れた生活をするための指針を与えてくれます。このように五行思想は、さまざまな形で自然界と人間の関係を示し、その理解を深めるための鍵となるのです。

3. 道教における五行説の役割

3.1 道教と自然観

道教は自然との調和を強調し、人間が自然の一部であることを教えます。そのため、五行説は道教の基本的な理念に深く根ざし、自然の法則や変化を学ぶための有用なフレームワークとなっています。道教では、自然の力を利用し、調和を持つことで生活の質を高めることができると考えます。

道教の教えには、自然との共生を重要視する哲学が含まれています。五行は、自然の様々な側面を表す要素として考えられ、たとえば季節の移り変わりや天候の変化、人間の感情や行動に至るまで、幅広い範囲で自然の作用を理解する手助けをしてくれます。

道教の神秘的な側面もまた、五行説に関連します。道教の信仰には、自然の力をコントロールし、悪影響を避けるための儀式やテクニックが多くあります。五行を通じて、自然の満ち引きを理解し、それに基づいた生活を送ることが重視されています。

3.2 五行説と道教の教え

道教では、五行は宇宙の調和を説明する重要な要素と位置付けられています。この考え方は道教の教えと密接に結びついており、五行が持つ象徴的な意味や役割が実践の中で重要視されます。五行を理解することで、宇宙の法則や人間の存在意義がより明確になり、調和ある生活が送れると考えられています。

また、道教における五行の教えは、個々の要素が特定の倫理的価値と結びついている点でも魅力的です。たとえば、木は協力や成長を象徴し、火は情熱や勇気、土は安定や忍耐、金は誠実さや成果、水は柔軟さや適応力をそれぞれ表しています。これらの特性は、道教の修行者が目指すべき性質や行動を示唆するものでもあります。

道教の修行や瞑想において、五行は感情やエネルギーの流れを把握するための重要な視点を提供します。各行の持つ特性に基づいて、修行者は自分の内面を見つめ、自らの成長や進化に繋げることができるのです。

3.3 五行説の実践的応用

道教の実践には、五行を意識した生活が求められます。例えば、伝統的な調理法や食材選びでは、食物の五行を考慮することが多いです。木の要素を持つ野菜や、火のエネルギーを象徴する香辛料、土を表す穀物などをバランスよく取り入れることで、健康な食生活が実現します。

また、道教の風水でも五行の概念は大いに活用されています。建物や環境のエネルギーを調和させるために、五行を考慮した配置や色彩が求められます。たとえば、木のエネルギーを強化するために植物を置くことや、火を象徴する赤い色を取り入れることで、運気を向上させることを目指します。

さらに、道教では、五行を基にした気功や瞑想法も存在します。エネルギーの流れを整えるために、五行を意識しつつ行う呼吸法や動作は、心身のバランスを保つ手助けとなります。このように、道教における五行説は、実践を通じて人生の質を高めるための具体的な手法として日常生活に浸透しています。

4. 五行説と陰陽思想の関係

4.1 陰陽思想の基本概念

陰陽思想は、中国哲学において重要な概念であり、宇宙のあらゆる事象を陰と陽の相反する二つのエネルギーが相互に作用し合うことで成り立っています。陰は静寂や冷静、柔らかさを象徴し、陽は活動的で熱気を帯びた側面を表現しています。この二元性は、自然界や人間の生活における調和を理解するための枠組みを提供します。

この考え方は、五行説との関係密接に結びついています。陰陽は相互に依存し、バランスを取ることで成り立つため、五行もまた陰陽の要素を取り入れた形で構成されているのです。五行の要素それぞれには、陰陽の側面が存在し、例えば、木は陽と見ることもあれば、または陰として扱うこともあります。この柔軟性が、五行と陰陽思想の協働を可能にします。

道教や伝統医学においては、陰陽のバランスが健康やライフスタイルにおいて大いに重視されています。五行を通じて、陰陽を理解することは、自然との調和を保つために不可欠な要素とされているのです。

4.2 陰陽と五行の相関関係

陰陽と五行は相互に関連し合っています。それぞれの行の性質は、陰陽の特性に応じて変化するため、五行から陰陽のバランスを探ることが重要です。たとえば、木は成長の象徴ですが、過剰になると荒れた状態やバランスの崩壊を引き起こすことがあります。これにより、陰陽の協調が必要とされます。

また、五行間の相互作用の中でも、陰陽の考え方は重要です。木が火を生じる関係は、木の陽の面から火の陽の面への移行を示しており、逆に土が金を生成する際には、土の陰的側面が金の陰的側面を引き立てる必要があるというように成り立っています。このように、陰陽と五行の関係性を理解することは、自然の変化を読み解くための重要な要素となります。

また、陰陽のバランスが崩れると、五行の流れも鈍化するため、心身の健康を損ねる原因にもなります。だからこそ、陰陽の調和を保ち、五行が適切に作用するようにすることが重要視されているのです。

4.3 陰陽五行のバランス

陰陽と五行のバランスは、個人の健康や幸福感を左右します。道教や伝統医学では、このバランスが崩れると、さまざまな身体の不調や心の乱れを引き起こすとされています。たとえば、季節や生活習慣によって、体内の陰陽の状態は変わります。このため、五行を理解し、それに応じた生活を送ることが推奨されます。

バランスを整えるための方法の一つに、五行の特性を考慮した食事があります。たとえば、春は木のエネルギーが強くなるため、その時期に特有の野菜や食品を摂取することが勧められます。逆に、冬においては水のエネルギーが強まるため、体を温める食品を意識的に選ぶことが重要です。

また、心の状態も五行のバランスに敏感です。感情のバランスが崩れると、健康にも悪影響を与えるため、五行に基づいた瞑想や気功を通じて心を整えることが求められます。このように、陰陽五行のバランスは、個人の生活のさまざまな側面において極めて重要なテーマであると言えるでしょう。

5. 現代における五行説の影響

5.1 伝統医学への応用

五行説は、中国の伝統医学において中心的な役割を果たします。この医学体系では、体の状態や病気が五行のバランスによるものであると考えられています。各行が臓器や身体機能に関連付けられており、例えば、肝臓は木、心臓は火、脾臓は土、肺は金、腎臓は水と位置づけられています。

そのため、五行の理論に基づいて治療を行うことが一般的です。例えば、何らかの不具合が生じた場合、その症状がどの行に関連しているのかを分析し、適切な食事や漢方薬、鍼灸といった治療手段を用います。これにより、体内のエネルギーの流れを整えることが目指されます。

さらに、現代医学と統合して、五行を基にしたアプローチが増えてきました。西洋医学と東洋医学を組み合わせることで、より包括的な治療法を模索する動きが広がっています。このように、五行説は伝統医学だけでなく、現代医療でも重視され続けています。

5.2 風水と五行の関係

風水は、空間におけるエネルギーの流れを意味し、五行説がしっかりと取り入れられています。風水の理論においては、各方位や色、形状が五行に関連付けられ、調和の取れた環境を作る手法として位置づけられています。

例えば、北側は水、南側は火、東側は木、西側は金、中央に土といった具合です。この内訳を元に、住環境や職場のデザインを考えることが風水の要点となります。具体的には、木を象徴する緑を東側に多く取り入れることで、新しいアイデアが生まれやすくなります。

また、五行のバランスを調節するために、部屋の配置や家具の選定にも工夫が必要です。無秩序な配置はエネルギーの流れを阻害することもあるため、整った配置を心掛けることが大切です。このように、風水における五行の利用は、環境の調和を図るために非常に効果的な手法と言えるでしょう。

5.3 現代社会における五行説の意義

五行説は、現代社会においてもその意義を失っていません。特にストレス社会において、心身の健康を保つための指針として五行は役立ちます。心の平穏を求めたり、ストレスを軽減するためには、五行のバランスを考慮した生活が推奨されるのです。

たとえば、五行に基づいた食生活を心掛けることで、体の調和を保つことができます。また、自然の中で過ごす時間やアクティビティを通じて、五行のエネルギーを取り入れることが推奨されています。これにより、健康でバランスの取れた生活が実現するのです。

さらに、五行説は自己成長にもつながるアプローチを提供します。自分の内面を五行と照らし合わせてみることで、自身の強みや弱みを把握し、改善に向けた具体的な行動へと導くことができるでしょう。このように、五行説は現代においても多くの人々にとって貴重な指針となっています。

終わりに

五行説は、中国文化の根幹を成す重要な要素であり、自然との調和を理解するためのパワフルなツールです。その成り立ちや相互関係は、哲学、道教、医学、風水など、さまざまな分野に影響を与え続けています。現代においても、その思想は実践的に応用され、人々の生活に良い影響を与えています。

五行説は単なる抽象的な理論にとどまらず、実生活に直結した知恵であると言えるでしょう。私たちはこの知恵を用いることで、より調和の取れた、健康的な生活を送ることができるかもしれません。これからの時代においても、五行説は私たちにとって大切な指針であり続けることでしょう。