中国には、古代から受け継がれてきた文化や伝統がたくさんあります。その中でも、遊びや遊戯は特に重要な役割を果たしています。本記事では、中国文化における伝統的な遊びとしての「紙相撲」に焦点を当て、そのコミュニケーションの側面や教育的な価値について詳しく探っていきます。紙相撲は、単なる遊びにとどまらず、人と人とのつながりを深めたり、子どもたちの成長を促進したりする素晴らしい手段でもあります。

1. 紹介

まず、紙相撲とは何かを簡単に紹介します。紙相撲は、紙で作った力士を使って行うボードゲームで、プレイヤーはその力士を押し合って勝敗を決めます。この遊びは、子どもたちにとって非常に楽しいものであり、友達や家族とのコミュニケーションの一環としても広く楽しまれています。特に日本や中国などのアジアの国々では、伝統的な遊びとして根付いています。

紙相撲の魅力は、準備が非常に簡単であることです。必要な道具は紙やペン、そして手だけで、特別な設備は必要ありません。このように手軽に楽しめるため、どこでも遊びやすいという利点があります。さらに、ルールが単純でありながらも、戦略的な考え方を必要とする点も、多くの人々を惹きつける要素となっています。

加えて、紙相撲を通じて、プレイヤー同士のコミュニケーションが生まれます。相手をどう倒すかを考える過程や、勝利した時の喜び、逆に負けた時の悔しさを共有することで、人間関係が強化されます。そうしたコミュニケーションの側面が、この遊びの重要な魅力なのです。

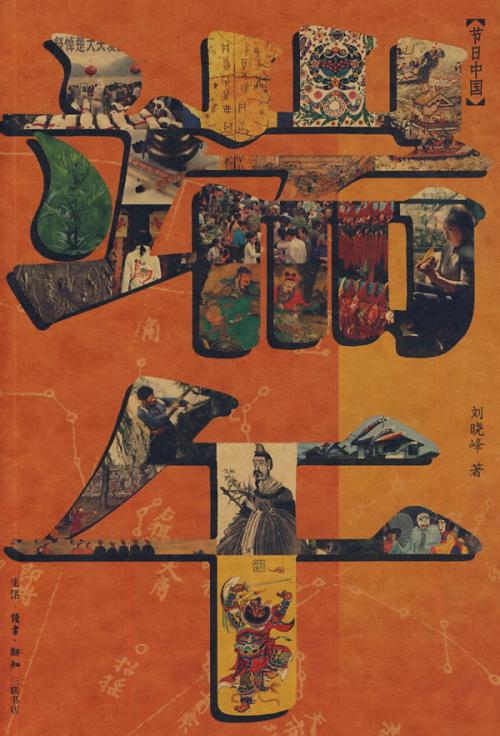

2. 中国の伝統的な遊びの概観

2.1 遊びの歴史

中国には古代からさまざまな遊びが存在し、それぞれに独自の文化や歴史があります。特に文人や貴族の間で行われていた遊びは、高い教養や社交能力を求められました。これに対して、庶民の間ではシンプルながらも楽しい遊びが広まり、その遊びが地域の特性や風習を反映した形で発展してきました。

歴史的には、古代中国の遊びは農業や収穫祭などの行事と結びついていました。人々は、祭りの際に集まり、歌や踊り、さまざまな遊びを通じて楽しみを共有していました。たとえば、竹馬やけん玉、またはボードゲームなどが人気で、それぞれが特有の意味を持っていました。これらの遊びは、子どもたちが学ぶだけでなく、大人たちのコミュニケーションの場ともなっていました。

その後、時代が進むにつれて、遊びのスタイルや種類も多様化しました。街角で見られる伝統的な遊びや、家庭内で楽しめる簡単な遊びは、年齢を問わず多くの人々に親しまれるようになりました。紙相撲もその一環として、古い文化に根ざした新しい遊びのスタイルとして受け入れられています。

2.2 遊びの種類と特徴

中国伝統の遊びは多岐にわたりますが、主に身体を使った遊び、頭を使う遊び、道具を使った遊びなどに分類されます。身体を使った遊びには、竹馬や鬼ごっこなどがあり、主にフィジカルなスキルを必要とします。一方、頭を使った遊びには、中国古来のボードゲームである囲碁や将棋が含まれ、戦略的な思考力が求められます。道具を使った遊びには、紙相撲やけん玉などがあり、これらの遊びは道具の使い方が重要な役割を果たしています。

それぞれの遊びには、その地域特有の文化や風習が色濃く反映されています。たとえば、南部地域では水かけ祭りが行われることがあり、地域の祭りにおいて特定の遊びが重要な位置を占めています。こうした遊びを通じて、地域の共同体が強化され、人々の絆が深まるのです。

また、遊びの特徴として、教育的な側面も無視できません。遊びは単に楽しむだけでなく、社会性や協力の精神を育む場ともなります。特に子どもたちにとって、遊びを通じて学ぶことができる経験は非常に貴重です。仲間と一緒に取り組むことで、チームワークや競争心を育てるチャンスが与えられます。

3. 紙相撲について

3.1 紙相撲の起源

紙相撲は、日本の伝統的な遊びとして知られていますが、中国にも同様の形式の遊びがあります。紙相撲の起源は、古くから行われていた相撲に関連していると考えられています。相撲は日本の国技であり、多くの文化的背景を持ちますが、中国においても武道や格闘技は長い歴史を持っています。

紙相撲は、その名の通り紙で作られた力士を使うため、製作過程が非常に簡単です。かつては、紙を切って作ることから始まりましたが、時代の変化に伴い、色々なデザインや装飾が施されるようになりました。また、紙相撲は、戦略や戦闘の緊張感を体験できる一方、参加者が自由にクリエイティブに楽しむことができる点も大きな魅力です。

現在では、紙相撲は家庭で簡単に作れる遊びとして広まり、多くの地域で楽しまれています。特に教育の場においては、子どもたちが自ら力士を作ることを通じて、創造力を発揮する機会となっています。こうした遊びの醍醐味は、ただ単に勝ち負けを競うだけではなく、参加すること自体が楽しいという点にあります。

3.2 紙相撲の基本ルール

紙相撲の基本ルールは非常にシンプルで、あまり難しい理解を要しません。プレイヤーは、二つの紙相撲を作り、それらの力士を横に並べます。両者の力士が接触するところが試合開始となり、力士を押し合うことで勝敗が決まります。たとえば、自分の力士が相手の力士を押し出すか、相手が倒れることで勝利を得ます。

試合は、通常、数回のラウンドで行われ、一番多く勝った方がトーナメントの勝者となることが多いです。ルールは単純ですが、力士の配置や押し方によって結果が変わるため、戦略が重要な要素となります。たとえば、どのタイミングで力を入れるか、方向を変えるかなど、プレイヤーの判断が物を言います。

また、紙相撲には独自の技や戦術を考える楽しみもあります。たとえば、「押し出し」や「送り出し」といった技を使うこともあり、これによって勝利を手にするための工夫が求められます。このように、ルールがシンプルでありながら、戦略を練る楽しさが紙相撲の魅力につながっています。

3.3 遊び方の詳細

紙相撲を実際に楽しむためのステップについて詳しく見ていきましょう。まず、必要な材料を準備します。色紙や折り紙を使って、自分だけのオリジナル力士を作成します。これにより、個性を反映させることができ、制作過程も楽しい体験となります。力士のデザインは、シンプルなものから複雑なものまで様々ですが、特に自分好みのキャラクターやテーマに合わせることができるのが魅力です。

次に、作った力士を使ってゲームを開始します。対戦相手と共に、競技の場を準備したら、両者の力士を並べ、攻撃や防御などの戦略を考えましょう。試合が始まると、互いに力を入れたり、押し出し技を使ったりしながら、試合が進行します。観戦者がいる場合、その観戦者の反応も楽しみの一部です。

また、紙相撲は家族や友人との時間を有意義に過ごすための素晴らしい手段でもあります。試合の勝敗だけでなく、制作過程や観戦し合う中での共有が、互いのコミュニケーションを深めるきっかけになります。さらに、トーナメント形式を取り入れたり、チーム戦をすることで、より多くの人が参加できる環境を作ることも可能です。

4. 紙相撲を通じたコミュニケーション

4.1 家族や友人との絆

紙相撲は、特に家族や友人同士で楽しむことができる遊びです。子どもから大人まで参加できるため、世代を越えたコミュニケーションの場としても機能します。親子で力士を作り、一緒に試合を楽しむことで、親子の絆がさらに深まります。また、おじいちゃんやおばあちゃんも参加することで、昔の遊びの話や家族の歴史を語るきっかけにもなります。

友人同士でも、紙相撲を通じて独特の対抗意識が生まれます。自分の作った力士が勝つことで得られる喜びは、友情をさらに深めるものとなります。また、負けた時にはお互い励まし合うことで、信頼関係が強まります。そうした交流を通じて、お互いを思いやる気持ちが育まれ、より良い人間関係を築くことができるのです。

さらに、学校や地域のイベントで紙相撲大会が行われることもあります。こうしたイベントでは、友人たちと共に競い合ったり、異なる学校と交流したりする機会が得られます。共通の目標に向かって楽しむことで、仲間意識やチームワークの大切さを学ぶことができ、結果的に人間関係の強化につながります。

4.2 文化的な交流の場

紙相撲は、文化の多様性を体験できる場でもあります。特に異なる地域や国から集まった人々との交流を通じて、各々の遊びのスタイルを学び合うことができます。例えば、日本の伝統的な相撲と、中国での紙相撲の違いを知ることで、文化に対する理解が深まります。

学校やコミュニティで行われる国際交流イベントでは、各国の伝統的な遊びが紹介されることがあります。その中に紙相撲が取り上げられることも少なくありません。これにより、参加者同士が共通の興味を持つことで、国や言語の壁を越えた交流が生まれます。文化の違いを尊重しながら、新たな友情を築くチャンスともなるのです。

また、紙相撲を通じてお互いの文化を共有することで、参加者が自分の文化に対する誇りを持つきっかけにもなります。自国の遊びだけでなく、他の国の遊びも学ぶことで、文化に深く根ざした価値観を知ることができ、多様性の大切さを実感することができます。このような経験は、将来的に国際的な視野を持つ人材を育むことにも繋がります。

5. 教育的価値と紙相撲

5.1 創造性と思考力の育成

紙相撲は、ただの遊びではなく、教育的な側面も強く持っています。特に、力士の制作では、子どもたちの創造力を引き出す機会が得られます。自分の好きなデザインやキャラクターを考え、それを具体化するプロセスは、想像力や創造性の育成に寄与します。また、力士の素材や形状を工夫することで、物理の基本原則を学ぶことにもつながるでしょう。

さらに、試合を通じて戦略的思考を養うことができます。どのタイミングで押すか、相手の動きを観察し、最適な行動を決定する過程は、論理的かつ批判的な思考力を育てます。これにより、単なる遊びを超え、多くの知識やスキルを身につけることができるのです。

家庭や学校での活動において、指導者が子どもたちに質問を投げかけたり、ディスカッションを促すことで、さらに思考力を高めることができます。たとえば、「力士が倒れる原因は何か?」や「より良い戦略は?」といった問いを通じて、子どもたち自身が考え、その答えを見つける喜びを体験することができるのです。

5.2 チームワークと競争心の醸成

紙相撲は、競技によってチームや個人のどちらでも楽しむことが可能です。このため、チームワークや協力の重要性を学ぶのに最適な道具となります。特にチーム戦の場合、プレイヤー同士で戦略を練ったり、役割分担をすることで、協力の精神が育まれます。互いの意見を尊重し、共通の目標に向かって取り組むことの大切さを学ぶ良い機会です。

勝利を目指して戦うことから競争心が芽生え、これはまた重要な教育的要素です。競争を通じて、プレイヤーは自分の限界を知り、それを乗り越える努力をすることが求められます。この経験によって、失敗から学ぶ姿勢が養われると同時に、勝利の喜びや負けた時の悔しさをともに体感することができるのです。

また、リーダーシップや責任感を身につけることも、紙相撲を介して得られる大切なスキルの一つです。チームをまとめる役割や、戦略の決定に関与することで、自立性や責任感を養うことができます。こうしたスキルは、将来の社会においても非常に重要な要素となるでしょう。

6. まとめ

6.1 中国文化における遊びの意義

中国文化において、遊びは単なる娯楽以上のものであり、教育や人間関係の構築に深く根ざしています。紙相撲のような遊びを通じて、世代を超えた伝承やコミュニケーションの場が生まれ、文化の継承が促進されます。遊びの場で育まれる絆や協力の精神は、生活のさまざまな場面で役立つ貴重な経験へと繋がります。

6.2 現代における紙相撲の役割

現代社会では、デジタルゲームが主流となっていますが、伝統的な遊びである紙相撲の価値は変わらず重要です。紙相撲は、単純でありながら深い戦略性やコミュニケーションを提供してくれるため、家庭やコミュニティでの結束を強化するのに適しています。教育現場でも、創造力や思考力を育てるためのツールとして活用されることが期待されます。

紙相撲は、時代が変わっても色あせることなく、多くの人々に愛される遊びであり続けるでしょう。これからも多くの人々が紙相撲を楽しみながら、コミュニケーションを深め、教育的な価値を感じることでしょう。そして、紙相撲を通じて得られた経験やスキルは、将来の人生においても貴重な財産となっていくのです。

終わりに、紙相撲を通じた遊びは、楽しいだけではなく、多くの価値を提供します。このような遊びを通じて、人とのつながりやコミュニケーションを大切にしていくことが、私たちの豊かな人生に繋がるのではないでしょうか。