木製楽器の製作技術は、中国の民族音楽の重要な一部を成しており、その歴史や技術、文化的意義について深く掘り下げることは、中国文化全体を理解する上で不可欠です。今回の記事では、木製楽器の歴史から始まり、製作技術の基本、具体的な代表楽器の製作過程、メンテナンス、そして現代文化における木製楽器の役割までを詳しく探っていきます。

1. 木製楽器の歴史

1.1 古代中国における木製楽器

古代中国では、木製楽器は儀式や祭り、また貴族の集まりにおいて重要な役割を果たしていました。例えば、紀元前2000年ほどの時代に遡る「瑟(シ)」という楽器は、古代王朝の貴族たちに愛用され、その音色は神聖視されていました。この楽器は、通常、竹や木製の糸を使って音を出すもので、高貴な雰囲気を醸し出すことから、宮廷音楽の一部として重用されていました。

また、古代の楽器はしばしば木材の選び方や加工技術が高度であることが求められ、地域ごとに特色ある製作方法が存在しました。「洞簫(ドンシャオ)」のような笛は、特に竹を利用して製作されましたが、木製のものも制作され、音色や材質によって異なる特性を持っていました。この時代の楽器は、音楽だけでなく、文化的象徴としての役割も果たしていたのです。

1.2 中世の木製楽器の発展

中世に入ると、音楽のスタイルや楽器の技術にも大きな変化がありました。この時期には、演奏技術が発展するとともに、さまざまな木製楽器が登場しました。特に「琵琶(ビワ)」は、この時代に非常に人気を博し、多くの作品が作られるようになりました。琵琶は、その独特の音色と表現力から、詩や物語を語る際の重要な伴奏楽器として用いられました。

さらに、中世の文化交流が進む中で、外国の楽器や技術が中国に持ち込まれ、それに伴い製作技術も改良されました。例えば、インドから影響を受けた楽器が中国の音楽に取り入れられ、地域ごとの特色が強まる結果となりました。このような相互影響により、木製楽器はますます多様化し、その音楽的役割も拡大していったのです。

1.3 現代における木製楽器の地位

現代の木製楽器は、伝統音楽の中でやはり特別な地位を保っていますが、様々な音楽ジャンルの中でも活躍しています。中国の伝統音楽の他に、ポップやジャズなどの現代音楽においても木製楽器が用いられることが増えており、特に二胡や琵琶は国際的な音楽シーンでも注目を集めています。

また、木製楽器は単なる演奏道具としてだけでなく、教育や文化交流にも重要な役割を果たしています。多くの国際音楽祭や交流プログラムで木製楽器の演奏が行われ、国を超えた音楽的対話を生み出しています。これにより、木製楽器は伝統を継承するだけでなく、現代文化の中で新たな価値を見出しています。

2. 木材の選定と特性

2.1 木材の種類と特性

木製楽器の製作において、木材の選定は非常に重要なプロセスです。木材には、それぞれ異なる音質や耐久性、加工のしやすさがあり、楽器の特性に大きな影響を及ぼします。例えば、一般的に良く使用される木材には、桜、胡桃、紅木などがあります。桜の木は明るく透き通った音色を提供する一方、胡桃は温かみのある音を出すことで知られています。

木材の特性は、その成分や密度に依存し、楽器の響きや音程にも影響が及ぶため、製作者は慎重に木材を選ばなければなりません。また、年輪の状態や木材の乾燥度も重要な要素であり、製作者はそれらを考慮して選定する必要があります。さらに、地域によって特産の木材が異なるため、地域色を反映させた楽器づくりが行われているのも特筆すべき点です。

2.2 音質に影響を与える木材の選び方

音質を向上させるために、製作者は様々な試験を行い、最適な木材を選択します。例えば、高音域に優れた楽器を作る場合は、軽量で硬い木材を選ぶことが一般的です。一方、低音域を強調したい場合は、より重い木材を選ぶことが推奨されます。

さらに、木材の共鳴特性も考慮に入れる必要があります。木材の微細構造や組織が音の共鳴に大きく影響を与えるため、製作者は自身の経験や知識を活かしながら、最適な選択を行います。伝統的な技術を用いながら、現代の音楽のニーズに応えるための木材選びは、まさにアートと科学の融合と言えるでしょう。

3. 製作技術の基本

3.1 素材の準備と加工

木製楽器の製作は、まず素材の準備から始まります。選定された木材は、乾燥や整形を経て、漠然とした形から楽器の基盤となる形に加工されます。この段階で、木材の特性を生かすための加工方法が決まり、必要に応じてトリミングや削り作業が行われます。

加工の際には、専門的な道具や技術が必要です。たとえば、二胡の弦を支える部品である「枢軸(シュウジク)」の製作には、繊細な削り込みが求められます。また、音響特性を最大限に引き出すためには、木材を適切な形状にすることが重要であり、そのためには多くの経験と知識が必要です。

3.2 音響設計の原則

音響設計は、木製楽器の設計において欠かせない要素です。音響設計の原則に基き、楽器の形状(ボディのサイズや形)、厚み、孔の配置などを決定します。これらの要素は、楽器の音質や音量に直接影響を与えるため、非常に重要です。

特に、音域のバランスを保つためには、音響設計の段階で細かい調整が求められます。例えば、琵琶のボディの形状を変えることで、より深みのある音を出せるようになることがあります。したがって、製作者は音楽に関する知識だけでなく、物理的な音の特性についても深く理解していることが求められます。

3.3 組み立て工程の詳細

組み立て工程では、各部品を一つに組み合わせる作業が行われます。この作業は非常に精密で、音質を大きく左右するため、製作者の技能と注意が求められます。たとえば、二胡では弦を取り付けるための「響筒(キョウテイ)」と呼ばれる部分があり、ここが正確に組み合わさることで音質が保たれます。

また、組み立て後には調整が行われます。楽器の調整には、弦の張り具合や、音孔の調整が含まれ、これにより理想的な音色を得ることが可能です。製作者は、音の響きを確かめるために繰り返し調整を行い、自身の芸術的なビジョンを具現化していきます。

4. 代表的な木製楽器の製作

4.1 二胡の製作技術

二胡は、中国を代表する弦楽器の一つで、その製作には特有の技術が求められます。まず、二胡の体部分は通常、木製の筒に皮で覆われた部分で構成されており、音の共鳴を最大限に引き出すよう設計されています。製作に使用される木材は、音響特性が優れた種類を選び、その組み合わさりによって独特の音色が生まれます。

次に、弦の選定と取り付けが重要です。二胡は2本の弦を有し、それぞれの弦が独自の音を出します。弦の素材や張り具合にも注意を払いながら、正確に取り付けられる必要があります。製作者はこれにより、演奏者が求める音色を引き出せるよう努力します。

4.2 笛(笙)の製作技術

笙は、中国の伝統的な木製楽器の一種で、笛の一種と考えられます。そのため、製作技術は木材の特性をうまく活かすことが必要です。笙は多くの音孔を持ち、それぞれの音孔から異なる音が出るため、高度な音響設計が求められます。音孔の配置やサイズが音色を大きく左右するため、精密な計算が必要です。

また、笙には独特の組み立てが必要で、パーツ同士の接合部はしっかりと調整されていなければなりません。組み立て後は、吹いて調整を行い、細かな音質のバランスを整えます。これは、製作者が演奏者のニーズに応じた楽器を提供するための重要な作業です。

4.3 琵琶の製作技術

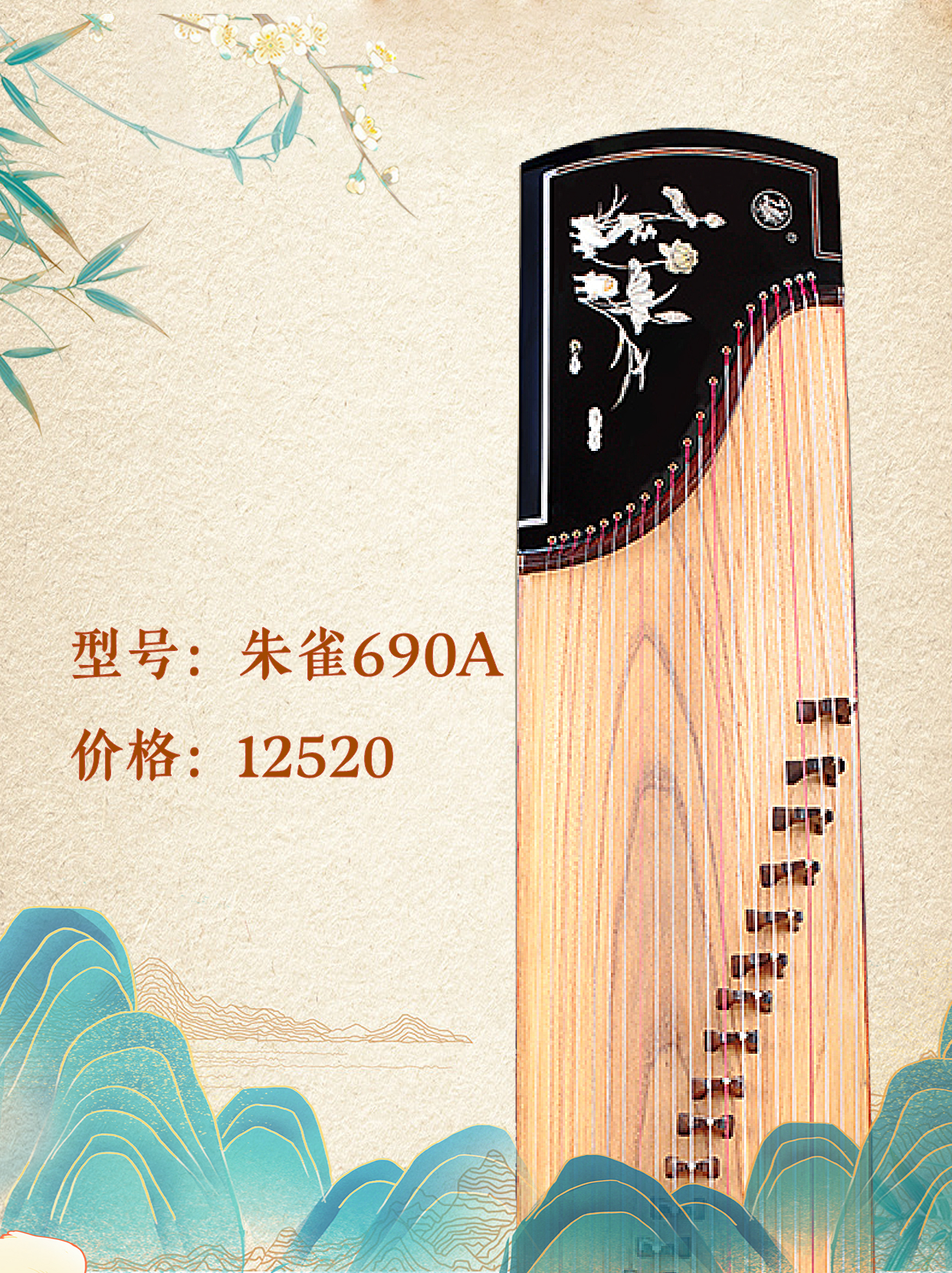

琵琶の製作には、多くの時間と労力がかかります。琵琶は大きなボディを持つ弦楽器で、そのため、ボディの曲線や内部構造が音に与える影響も大きいです。一般的に、琵琶の木材は、明るい音質を引き出すために、硬くて丈夫な種類が選ばれます。

さらに、琵琶の弦は精緻に張られ、選ばれた音域ごとに調整され、製作者は時に伝統的な技術を用いる場合もあります。彫刻や装飾も琵琶の重要な要素であり、見た目の美しさと音質の両方を考慮してデザインされます。

5. 木製楽器のメンテナンスと保存

5.1 正しいメンテナンス方法

木製楽器は、その美しい音色を保つために、適切なメンテナンスが不可欠です。例えば、弦楽器の場合、弦の張り具合や状態を定期的に確認し、劣化した弦は早めに交換することが勧められます。また、木製部分に関しては、湿度管理が大切であり、乾燥しないように注意が必要です。

楽器表面の手入れも重要で、適切なオイルやワックスを使って磨くことで、艶を保ち、長持ちさせることができます。特に高品質な木材が使用されている楽器は、適切な手入れによってその美しさを保ち続けることができるのです。

5.2 保存環境の重要性

楽器を長持ちさせるためには、保存環境も大切です。温度や湿度が安定している場所で保管することが求められます。高湿度の環境では木材が湿気を吸収し、変形やカビの原因となるため、乾燥した環境が最適です。また直射日光を避けることも重要で、楽器にとっては適切な環境が維持できます。

保存用のケースも工夫が必要で、楽器を守りながらも通気性が良く、湿度調整機能が備わったものを選ぶと良いでしょう。これにより、楽器の状態を良好に保ちながら、次の演奏に備えることが可能です。

5.3 修理と復元の技術

木製楽器の修理や復元は、非常に高度な技術が求められます。長年使用された楽器には、どうしても摩耗や損傷が生じることがあり、その際には専門的な知識を持った修理師の助けが必要です。特に、音響特性を維持しながら補修作業を行うためには、木材の特性や楽器の構造を深く理解していることが不可欠です。

また、復元作業には、オリジナルの楽器のデザインやディテールを再現する能力も必要です。たとえば、古い琵琶の修理を行う際には、オリジナルの音色を理解し、それに近づけるための慎重な作業が必要です。このような活動は、伝統文化の保存にも寄与する重要な仕事となります。

6. 木製楽器と現代文化

6.1 木製楽器の現代的な利用

木製楽器は、現代の音楽シーンにおいても重要な役割を果たしています。ジャズやポップ音楽など、多様な音楽ジャンルで木製楽器が使用され、その音色は多くのアーティストに愛されています。特に二胡や琵琶は、パフォーマンスで独自の響きを持ち、観客を魅了しています。

近年では、木製楽器が融合音楽の中で活用されることも多く、さまざまなスタイルが生まれています。これにより、若い世代のミュージシャンたちも木製楽器に興味を持ち、新たな音楽の可能性を切り開いています。

6.2 世界的な木製楽器の需要

国際的な音楽市場においても、木製楽器の需要は増加しています。特にアジアや北米、ヨーロッパでの音楽イベントでは、中国の伝統楽器が取り上げられることが多く、演奏家たちが新しいオーディエンスとつながっています。このような国際的な活動は、文化の交流を促進し、木製楽器の魅力を広める手助けをしています。

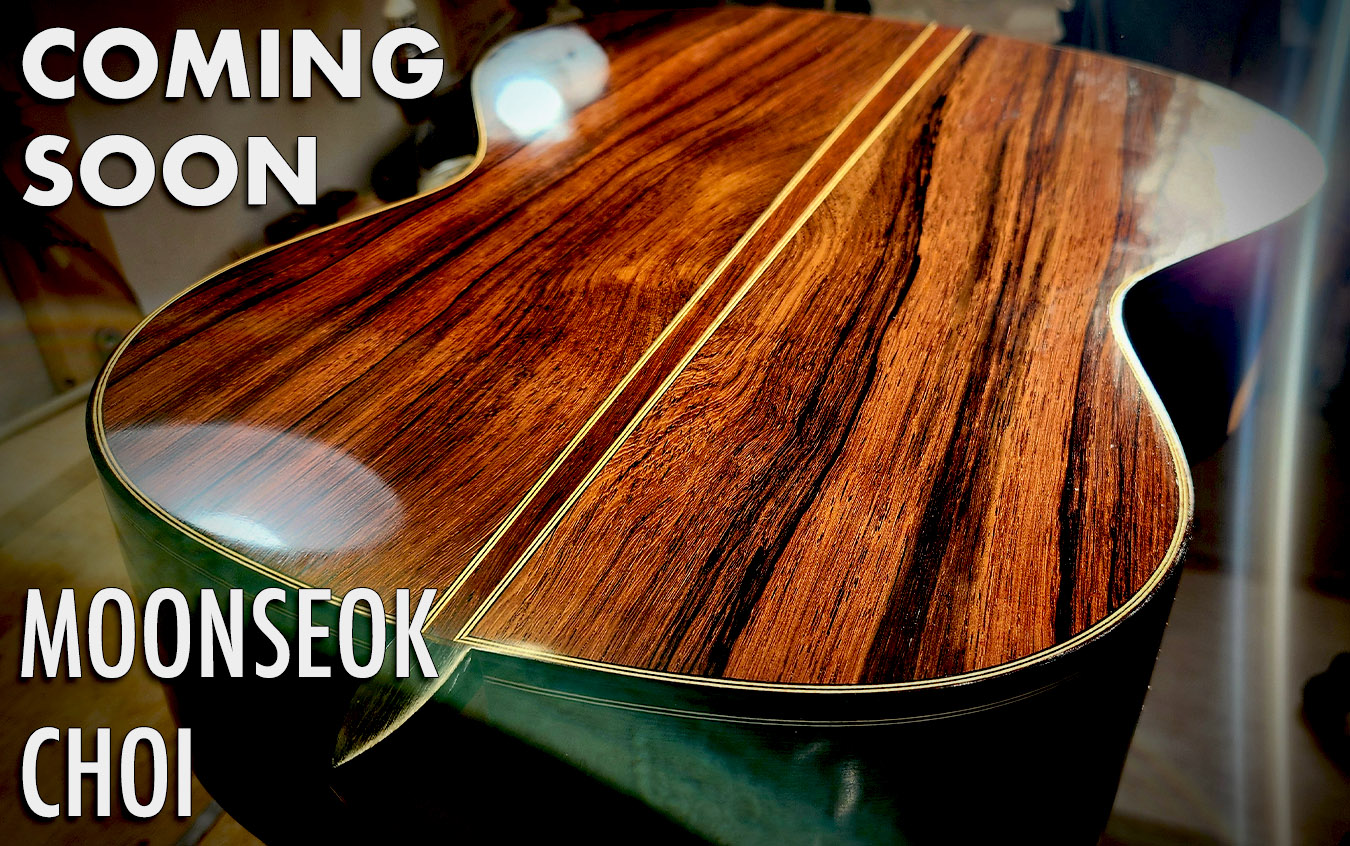

また、楽器の製作技術も国境を越え、多くの職人の日々の努力が注がれています。特に、中国の木製楽器の製作技術は、その高い質と美しさから、海外からも注目を集めています。製作者の技術と情熱が詰まった作品は、今や世界中で評価されています。

6.3 木製楽器に関する教育と普及活動

教育や普及活動も、木製楽器を取り巻く重要な側面です。多くの音楽学校や文化機関が、木製楽器に関する教育プログラムを提供しており、若い世代に伝統を継承しようとしています。特に二胡や琵琶の教室は人気があり、生徒たちは楽器の演奏技術を学びながら文化を体験しています。

また、様々なワークショップやイベントが開催されており、参加者は楽器制作のプロセスや演奏技術について学ぶ機会を得ています。これにより、木製楽器が持つ魅力と伝統が保存され、次世代に受け継がれています。

終わりに

木製楽器の製作技術は、中国文化の深い理解の一助となります。その歴史、木材の選定、製作技術、現代における位置づけまで、多様な側面が連携して木製楽器の魅力を形成しています。中国の民族音楽は、これらの楽器を通じてその豊かさを表現し続け、未来の世代へと受け継がれていくことでしょう。これからも木製楽器に関する探求や理解が深まっていくことを期待しています。